“肾小球的滤过”教学设计

吕香茹

(甘肃省卫生学校,甘肃 兰州 730000)

“肾小球的滤过”是人民卫生出版社出版的全国中等卫生职业教育卫生部“十一五”规划教材《生理学》第八章“尿的生成与排放”第一节“尿生成的过程”的第一个教学内容。我们知道,人只要活着,就需要从外界摄取营养物质,同时将体内代谢产物排出体外。该内容是在学生学习了血液及其循环、呼吸、消化和吸收、能量代谢之后,针对人体内代谢产物如何排出而安排的。它是生理学教学的重点,也是难点,与前面所学知识联系紧密。因此,学好这堂课,有利于将前面所学的知识贯穿起来,并为以后病理学、药理学及临床各门课程的学习奠定基础。

1 教材分析

1.1 教学目标

根据教学大纲的要求和学生已有知识基础和认知能力,确定以下教学目标。

1.1.1 知识目标 掌握肾小球滤过的动力——有效滤过压;熟悉肾小球滤过的衡量指标——肾小球滤过率;了解肾小球滤过的结构基础——滤过膜。

1.1.2 能力目标 通过学习“原尿的生成”,培养学生的观察能力和思维能力。通过对血浆、原尿以及终尿成分的分析比较,培养学生根据实验数据进行科学推测的能力。结合临床病例进行分析、讨论,培养学生应用所学知识解决临床问题能力。

1.1.3 态度目标 通过分组讨论等形式,强化学生团队合作意识。

1.2 重点与难点

1.2.1 教学重点和难点 肾小球滤过的动力——有效滤过压。

1.2.2 确定依据 有效滤过压是学习“尿的生成与排放”这一章内容的起点也是核心部分,其组成因素对滤过的影响较抽象难理解。

2 学情分析

教学对象为中等卫生职业教育护理、助产专业一年级学生。

2.1 年龄特点

学生的抽象思维能力、逻辑推理能力相对薄弱,学生原有的学习方法不适应中等卫生职业教育教学的要求。

2.2 “已知”与“未知”

学生已经在前一学期通过学习解剖学基础了解了肾的大体及微细结构。这些知识为肾小球功能的学习奠定了基础,但因学生解剖学知识掌握不扎实且部分已遗忘,所以这一点又会成为学习本节内容的障碍。

2.3 “能知”与“想知”

通过本课的教学,使学生将前几章所学知识与本节内容融会贯通。血尿、蛋白尿作为临床较常见的症状,学生对其产生的原因有了主动求知的兴趣。

3 教法与学法

3.1 教学方法

为了让学生更好地理解本节内容,在教学中主要引导其通过观察、思考、探究的方法学习肾小球的滤过功能。通过对血浆、原尿以及终尿成分的比较分析、小组讨论、合作学习的形式,加强与临床实际的联系,帮助学生理解肾小球的滤过。

3.2 教辅媒体

课前教师需要准备:计算机辅助教育(CAI)课件、500 ml饮料瓶一个、彩色粉笔若干、自制知识卡片。

3.3 板书设计

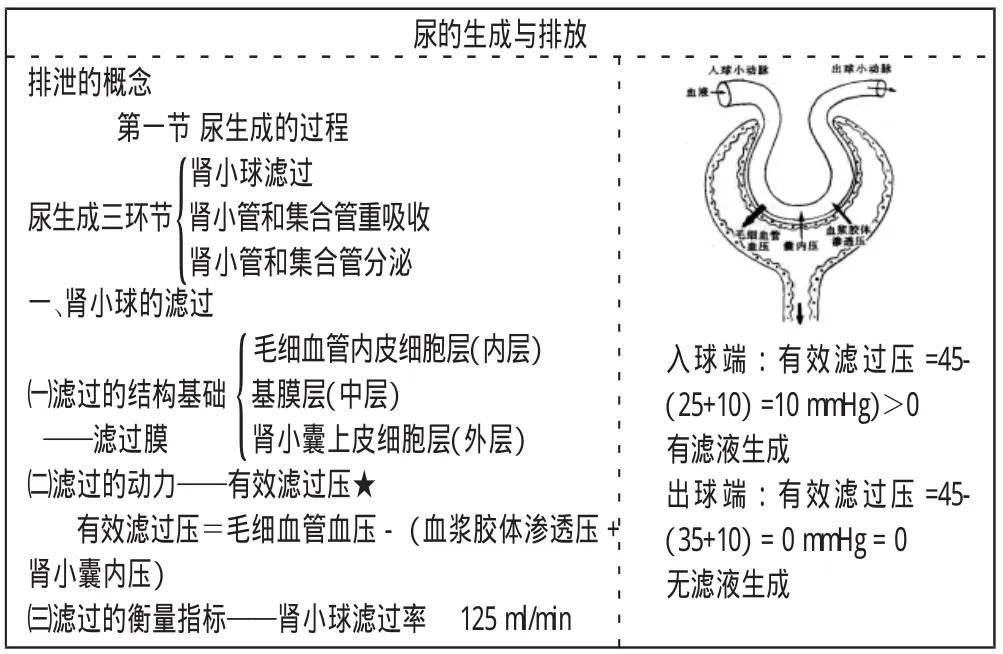

将黑板分为主板和副板两部分。主板以提纲形式写出教学要点,并标注重点和难点;副板用于画图演示及临时书写(见图1)。

3.4 学法指导

(1)引导学生从知识接受型、理解型向主动探究型、实践活动型转变。

(2)针对课时内容,从课前、课中到课后给学生布置具体的学习任务,并及时检查完成情况。

4 教学流程

4.1 第一环节:激情导入(4分钟)

图1 板书设计

4.1.1 第一步 教学活动:教师讲述“感动中国2004年度人物”田世国捐肾救母的故事。设置问题:这一举动为何会震撼人心?肾对人体究竟有多重要?

设计意图:通过创设问题情境直接导入肾的生理功能,培养学生思维。

4.1.2 第二步 教学活动:结合第一步设置的问题,引导学生推导呼吸、消化和血液循环之间的功能联系。设置问题,组织学生讨论:机体如何处理代谢产物。引出排泄的概念及排泄途径。结合导入故事让学生了解谁的排泄最重要,并引出本章节课题——尿生成的过程。

设计意图:强调人体各系统功能之间的联系,使学生树立生命整体观;教给学生逻辑推理的方法,培养学生逻辑思维能力。

4.2 第二环节:知识回顾(3分钟)

教学活动:以提问方式回顾:(1)泌尿系统的组成;(2)肾的微细结构。

用多媒体展示肾单位结构图,学生逐一指认。教师对学生答案进行点评、补充。

设计意图:为新课讲授做知识准备。

4.3 第三环节:讲授新课(30分钟)

4.3.1 第一步教学活动:教师讲述典型病例引导学生思考:(1)尿常规检验报告单异常数据为何能提示肾功能异常?(2)血液在流经肾单位的过程中会发生什么变化?

设计意图:创设情境,通过病例引起学生学习兴趣,进一步引导学生思考尿是如何生成的。

4.3.2 第二步 教学活动:板书多媒体展示的尿生成的3个环节。

设计意图:强调基本知识,突出本章重点。

4.3.3 第三步 教学活动:指导学生在教材上勾画出肾小球滤过的概念。逐字分析概念,强调滤过的方向由肾小球毛细血管到肾小囊。

设计意图:明确基本概念。

4.3.4 第四步 教学活动:用多媒体展示正常人血浆、原尿和终尿成分数据表,引导学生分组讨论、分析数据,总结血浆和原尿成分的异同。

设计意图:引导学生自学,合作,得出正确结论。教师在活动中充当学生的学习伙伴,及时关注不善合作和没有积极讨论的学生并给予帮助和鼓励,以增强这些学生参与教学活动的信心。

4.3.5 第五步 教学活动:根据上一活动得出的结论进一步引导学生探究:为什么血浆与原尿中蛋白质含量差异这么大,这说明了什么问题?

设计意图:由此引出滤过的结构基础——滤过膜。

4.3.6 第六步 教学活动:用多媒体展示滤过膜结构模式图。讲解两个屏障,引导学生分析得出结论:蛋白质基本不能透过滤过膜。用病例讲解滤过膜面积对肾小球滤过的影响。

设计意图:形象、生动、简单、易懂;适度拓展学生能力。

4.3.7 第七步 教学活动:设疑:为什么肾小球毛细血管内成分会滤出形成原尿?

设计意图:引出本节课的重点与难点——滤过的动力。

4.3.8 第八步 教学活动:使用彩色粉笔画图,通过箭头方向表示肾小球滤过的动力与阻力。引导学生一起总结,写出有效滤过压的公式。给出数据,让学生参与计算肾小球入球端和出球端有效滤过压,并进行对比。

设计意图:用鲜亮的色彩刺激学生的视觉,引起学生对内容的重视。画图可以使教学内容较清楚地呈现,有效引导学生分析推理。图画直观生动,符合学生年龄特点。学生参与计算,能加深对有效滤过压的认识。总之,以上教学活动能有效突破教学难点,凸显教学重点。

4.3.9 第九步 教学活动:如何衡量肾小球的滤过功能,引出衡量指标——肾小球滤过率。分析、讲解概念,给出正常值让学生根据肾小球滤过率正常值计算每天原尿的生成量,再给出正常人每天的终尿量并引导学生讨论:将计算所得原尿和终尿分别用500 ml饮料瓶盛装,分别能装多少瓶?再将原尿量和终尿量进行对比。

设计意图:学生对体积单位没有直观把握,将计算所得数据转换为直观的饮料瓶,才能达到对比效果。通过对比,为下一节“肾小管和集合管的重吸收”做好铺垫。

4.4 第四环节:小结反馈(2分钟)

教学活动:以板书为依据通过师生互动的形式进行小结。

设计意图:回顾课时内容,检查教学目标是否实现,强调重点知识,对教学效果进行评价。

4.5 第五环节:布置作业(1分钟)

教学活动:要求学生仔细阅读本节课教材内容,完成课后练习题,阅读生理学小故事之“肾小球滤过作用的研究历程”(教师自制知识卡片)。

设计意图:巩固课时内容,培养学生对生理学的学习兴趣,拓展学生知识面。

以上即为对“肾小球的滤过”进行的教学设计。这一设计的特点是改进学生学习方法,倡导探究式学习;引导学生总结回顾“已知”,探究获得“想知”;通过巧设问题,发挥学生主观能动性;运用教具、小故事、图片使教学过程生动、直观;注重学生抽象思维能力、逻辑推理能力的培养;运用病例教学法,体现基础知识贴近临床的职业教育思想;教学过程满足不同程度学生发展的需要。该教学设计尚有不足之处,有待进一步改进。■