原发性血小板增多症行治疗性血小板单采术1例

崔艳红

(嘉峪关市中心血站,甘肃 嘉峪关 735100)

血小板增多症是一种骨髓增生性疾病。其特征为血小板显著增多,伴有出血及血栓形成,脾脏肿大[1]。笔者应用血细胞分离机对1名原发性血小板增多症患者行治疗性血小板单采术,效果显著。现报告如下。

1 病例资料

1.1 患者情况

男,73岁。于2011年8月26日就诊,主诉3天前出现皮肤黏膜苍白,并自觉乏力,伴有恶心、泛酸。查体:体温36.4℃,脉搏72次/分,呼吸20次/分,血压130/80m m H g。贫血貌,全身黏膜无黄染及出血点。结膜苍白,巩膜无黄染。无呕吐、腹痛、腹胀、腹泻、黑便,无胸闷、气短、胸痛等不适。腹部彩超示:肝大(右叶斜径171m m),脾大(厚61m m,长径185m m),门静脉高压(门脉主干14m m)。血常规示:白细胞(WB C)16.0×109/L,血红蛋白(H b)85g/L,血小板(P L T)2120×109/L。骨髓检查示:巨核细胞全片共检出9个,血小板成堆易见。诊断:(1)原发性血小板增多症;(2)贫血。

1.2 治疗经过

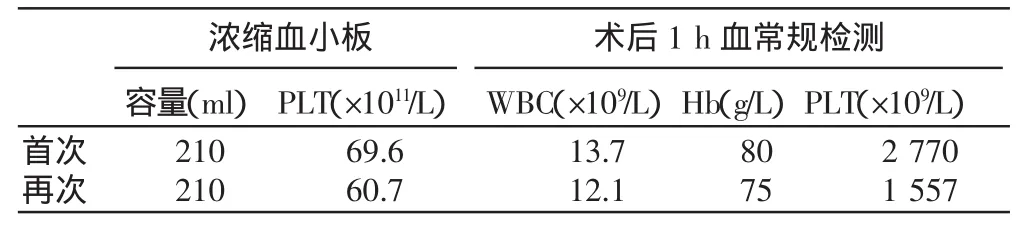

确诊后使用“羟基脲+重组人干扰素α”治疗,2011年8月 30日查血常规:WB C14.6×109/L,H b83g/L,P L T3693×109/L,上述药物未能奏效。故对患者连续两次行血小板单采术。首次循环血容量为6050 m l,采后1 h血小板数降为2770×109/L,患者症状减轻;次日循环血容量为6630 m l,采后1h血小板数降为1557×109/L,并继续使用“羟基脲+重组人干扰素α”治疗,剂量随血小板计数值调整,患者症状明显减轻,“羟基脲+重组人干扰素α”的后续效应使血小板数进一步下降。9月25日查血常规:WB C8.2×109/L,H b97.6g/L,P L T835×109/L。无特殊不适,准许出院,出院后泮托拉唑40m g口服,每天1次。后来在随访中,患者血常规反复升降,贫血持续存在,WB C(2.3~19.8)×109/L,H b 70~100 g/L,P L T(285~1450)×109/L。

1.3 治疗性血小板单采术

8月30日、31日连续两次对患者行治疗性血小板单采术。选用美国百特C S-3000p l u s血小板分离机,抗凝剂(四川南格尔生物医学股份有限公司生产),抗凝剂与全血比为1∶10,程序选择1(血小板采集程序),全血处理量分别为6050 m l、6630m l,全血流速50m l/min,将界面设定值(I D O)调整为60,通过对比穷血浆管路和富血浆管路的颜色和浊度,当穷血浆管路的浊度发生变化或接近富血浆管路时,终止程序,全程历时2.5~3 h。

2 结果(见表1)

表1 浓缩血小板含量及术后1 h血常规检测

3 讨论

血小板单采术可迅速减少机体血小板量,改善症状,常用于急性胃肠道出血的老年患者,或在分娩前、手术前准备以及当骨髓抑制性药物不能奏效时使用[1]。本病例以患者皮肤黏膜苍白、自觉乏力,并时伴恶心、泛酸为首发表现。腹部彩超示:肝大,脾大,门静脉高压;血常规示:血小板明显高于正常值且成堆易见,经药物治疗未奏效。为了迅速降低血小板数量,缓解症状,防止患者出血、血栓等并发症的发生,决定立即为其行治疗性血小板单采术。

治疗性血小板单采体外循环处理的血量一般为患者总血容量的1~2倍。有报道指出,处理1.5倍的血容量可减少患者外周血中40%左右血小板[2]。本患者体重60k g,计算其血容量约为4800m l,但血小板高达3693×109/L,决定第一次处理其1.5倍的血容量。术中通过观察溢出时富血浆管路中的红细胞量,将I D O值从30逐步调整到60以取得最佳去除效果。第二次术后经检测,P L T1557×109/L,说明对脾脏肿大患者连续几次行治疗性血小板单采术可获得满意疗效。

原发性血小板增多症行治疗性血小板单采术可以迅速降低患者体内的血小板数量。由于患者脾脏肿大,采集过程或采后血小板可不断从肿大的脾脏进入血循环,术后结合骨髓抑制药物使用,可以起到互相补充、巩固疗效的作用。但该病容易反复,出院后应定期随访。

[1]叶任高.内科学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2002.

[2]田兆嵩.临床输血学[M].北京:人民卫生出版社,1998.■