独立的新娘

——文艺复兴时期《受胎告知》中的圣母形象

朱天

(南京艺术学院美术学院,江苏 南京 210013)

新兴资产阶级认为中世纪文化是一种对于发达荣盛的希腊、罗马古典文化的倒退,他们倡导古典文化复兴——“复兴”其实就是一次对知识和精神两个层面空前的解放与创造。表面上看来是要恢复古罗马的自由开放思想文化,实际上是新兴资产阶级提出的内在精神文化创新的需求。

不仅如此,艺术家们也开始探索世界,不仅运用自己的手去画出眼中的真实世界,真实色彩,更用头脑去思考为什么这样画。个人的价值得到体现,现实的意义得到求证,大家在教会之外发现了一个全新的世界。希腊哲学家普罗塔格拉说过一句名言“人是万物的尺度”,集中体现了文艺复兴时期的观点。人被看成是一个小宇宙,“制作精巧的小小世界”,在它之内能了解到整个大宇宙的活动①。吉贝尔蒂在他的《评论集》中也断言:“在我们国家,没有什么东西不是根据我的设计与规划创造出来的。”②从中就能看出,此时已经出现了与中世纪完全不同的思想,艺术家们踌躇满志、信心百倍,觉得什么都能够战胜,什么也无法阻挡他们。并开始尝试新的艺术创作手法,布鲁内莱斯基发明了透视法,给艺术创作尤其是绘画带来了全新的创作空间。这神奇的法则在艺术创作中开辟了一个新天地,画面不再好似一张纸贴在墙上。透视法使人发现了自己,眼睛的位置是主观性视角,是主体性确认,以“我”的态度观照事物,滋生主体崇拜,因而“我”与“眼睛”等同(“eye”音近“I”,眼睛—观看与主体—意识等量齐观)③。不仅仅是透视法,正如布鲁内莱斯基通过对古典文献和古典建筑的刻苦钻研最终形成了属于他自己的建筑风格一样,文艺复兴时期的艺术家们面对着“对古典艺术的复兴”这股潮流,也并没有单纯地仿造古希腊罗马时期的艺术家们进行人体的歌颂和赞扬,他们吸收其优点为己用,又在这基础之上发展出了属于这个时期独有的风格。从优美的人体、丰富的环境和精细的笔触中,我们都能发现与中世纪大不相同的东西,那就是个人化的风格。

在这个时代,即便世俗皇权之力胜过了教会,但不可否认的是教会仍然存在着很大的影响力。从艺术家的创作中就能看出来,画家们用于表现的主题增加了,越来越多的画家开始表现古代神话传说中的故事,也开始单纯地刻画世俗的人物形象,但圣像画仍然在其中占据了一个不能被忽视的位置。米开朗琪罗曾经这么说过:“既然圣母是纯洁、崇高的化身,是神圣事物的象征,就一定能够避免岁月的折磨和世事的毁损,她所体现的青春永恒与形象不朽性正是人类对这种美好事物的最高理想。”这句话或许概括了文艺复兴时期圣母的这个母题为大家所喜爱的一些原因。与中世纪不同,中世纪的圣母乃是“天主之母”,她并不是她自己,而是弥赛亚的母亲,肩负重任,自我奉献;而文艺复兴时期的圣母,正如米开朗琪罗所说,是“神圣事物的象征,她青春永恒、形象不朽”,她不再因为她的儿子而为世人所知,她就是她自己,取下了中世纪为她戴上的面具,在新的岁月中走向自己的人生。

在罗伯特·康宾所作的《受胎告知》(图1)中,我们感受到浓厚的世俗气息迎面而来。画家为我们表现了一个有私人生活的马利亚,她有家庭,有居所,还有日常生活用品。康宾把受胎告知的场景设定在室内,马利亚没有戴头巾,以一种闲适的姿态半靠在一个长木榻上,正专心致志地读书,身着一身红袍;而天使则被画家表现为一个温文尔雅的少年形象,身着一袭白袍,腰系蓝色腰带,背后一对金色的翅膀略略收拢,一手扶膝半蹲在马利亚面前传达圣示。环顾整个房间,此时的绘画风格表现出了一种与中世纪时期完全不同的表现方式,这是一间马利亚居所的起居室内部,也是一间典型的文艺复兴时期中上阶层的居所内部,画家细致地把各种富于世俗气息的生活用品都画在了其中,墙上的铜壶、挂着的布巾、桌上的花瓶、烛台,乃至壁炉中被熏黑的墙壁,都描绘得栩栩如生,值得注意的是,加百列腰带上用金线绣的花纹和马利亚罩袍上的金边都被细细地画了出来,点点金光在画面中微微闪动。而在中世纪,这种细节问题根本就不在艺术家们考虑的范围之内。这种表现方式已经完全脱离了格里高利大教皇所宣称的“文字对于识字的人起什么作用,绘画就对文盲起什么作用”的用途,不再局限于精练简约地表现教义,而是在教义的基础上,更为细致地表现自然。此时此刻,这个著名的圣经故事似乎变成了一个平台,画家站在这平台上挥洒自己的技艺,运用新的手法来进行实验和表现。如同杨·凡·艾克在《阿尔诺芬尼夫妇的婚礼》中的吊灯上画的蜡烛一样,这幅《受胎告知》之中也有三个烛台,但只有两个有蜡烛插在上面,而且只有马利亚身边小桌上烛台上的这支蜡烛有袅袅青烟升起,似乎在告诉我们,它被点燃过,此刻又熄灭了。正如《阿尔诺芬尼夫妇的婚礼》中吊灯上那唯一一支蜡烛象征了上帝无所不在的目光一样,这里的蜡烛是不是也象征着同样的东西?透过窗户我们能够看见屋外天空晴朗,白云朵朵,挂着的铜壶、壁炉上方的两个烛台都被阳光照出了影子映在墙上,室内光线明亮似乎并不需要点蜡烛,那么此刻桌上的这支蜡烛为什么被点燃了又被熄灭?是因为马利亚面对加百列的要求,做出了许可的答复,最终完成了道成肉身的过程,所以全能的上帝出现而又离去,因为他的要求得到满足,他知道他的孩子已经存在于人世间,虽然还没有呱呱坠地,但这一切已经开始。值得我们注意的是,在画面的左上方、两扇圆窗的中间,画家画了一个极小的耶稣正扛着十字架朝着马利亚的方向俯冲下去,与一般出现在《受胎告知》画面中的形象不同,这里的这个象征性的形象被画家缩小到几乎被观众们忽视的地步,这在当时也是一个大胆的想法,不能不说是个革新的表现方式,即便是教会的势力不如从前强势和绝对,但这种形象的出现和存在可以说是世俗社会整体宽容的结果,对宗教形象尤其是这样一个宗教的中心形象进行如此“不敬”的描绘,画家似乎在质疑在这神圣的一幕中道成肉身的过程。的确,在这人文主义盛行的时刻,越来越多的画家投身于科学的怀抱,悉心钻研透视法,画家们往往都精研数学,同时还开始进行人体解剖以进一步加深了解,因此对于还没有出嫁仅仅是订婚了的马利亚究竟如何怀上圣胎产生怀疑是很自然的事情。

图1 罗伯特·康宾《受胎告知》,木板油画,1425年

海因里希·沃尔夫林曾经这样评价早期文艺复兴,他说:“对我们来说,早期文艺复兴开创了这样一种视觉景象:有披着迎风飘拂的纱巾、衣着鲜丽、苗条可爱的姑娘,有鲜花盛开的草地,和修长圆柱支撑着阔大拱门的宽敞大厅。这意味着非常充沛的青春与力量,真挚、自然,但带有一抹神话故事的光彩。”④对于刚从“黑暗”的中世纪挣扎出来的人们,这样的艺术风格无异于一道清泉滋润了大家的心灵,使得长期注目于严谨画面的双眼得到了休息。人们忽然发现,原来图画中能够出现的,不仅仅是神圣的人物,还有大家日常的生活,这种发现忽然拉近了他们之间的距离,提升了世俗社会的地位,也增强了个人的信心。《世界艺术史》中这样写道:“在文艺复兴思想中,基督教信仰与人文主义之间是一种二分法,而非冲突,人文主义促进了对人性尊严的重视,以及隐含在这种艺术作品中的物质世界之美。”⑤或者我们可以这样理解,人文主义和基督教信仰之间形成了一种相辅相成的关系,基督教信仰为艺术家们提供了一个平台,毕竟在欧洲社会中教徒占据了民众的很大一部分,他们也是绘画发展的很大一个促进力量,他们作为观众、拥护者乃至赞助人,直接或者间接地鼓励着、推动着圣像画的发展,他们的欣赏趣味,也或多或少地左右着绘画发展的方向;而出现在圣像画中的人文主义,在基督教圣像画中强调人的精神、强调世俗世界的存在、强调自我,也促使着教义为更多的人所注意、所理解、所接受。在文艺复兴时期的大师们看来,艺术中那些新方法和新发现本身从来不是最终目标;他们总是使用那些方法和发现,使题材的涵义进一步贴近我们的心灵⑥。

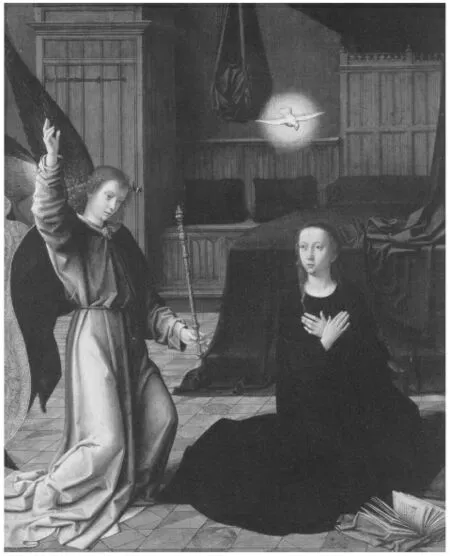

在尼德兰画家杰拉德·大卫(Gerard David)于1510年所作的《受胎告知》(图2)中,能看得出来他继承了杨·凡·艾克奠定的现实主义风格。圣母与天使仍然各占画面一端,天使一手高举,飞扬着的斗篷还未落下,深色的斗篷内衬和斗篷面上金红交织的繁复花纹形成了鲜明的对比,他仿佛从天国刚刚来到人间还没有站定,正双膝微曲,摆出了给马利亚行礼的姿势;而马利亚正从独自诵经中被惊醒,双手合十交叉在胸前,带着疑问的神情望向天使的方向,仿佛正在探究天使此举的用意,尽管如此,她神情安详,似乎感觉到了冥冥之中的天意,似乎正在期待天使即将对她说出的“任务”。整个画面用色较为深沉而且凝重,正如杨·凡·艾克所坚持的信念:北方艺术家的任务就是像镜子一样反映现实的全部细节一样,如果将天使这一非人间存在的形象从画中抹去,我们就能看见一个典型的尼德兰中产阶级家庭,红棕色的木质家具、深色的靠垫、拼镶出图案的地板以及一位正在虔诚祈祷的青年女士。无欲无求的女信徒一身黑袍,别无装饰,正跪在地上潜心祈祷着。此刻,圣灵鸽犹如一团温暖的烛光照亮了整个房间,我们看见马利亚身后是一张墨绿色的大床,画家似乎想要暗示这少女答应了上帝的要求,即将为人间带来救世主。在这幅画中,画家画的不仅仅是马利亚,而是千千万万个愿意为主献身的女信徒,她可能是我,可能是你,也可能是邻居家的女儿,世俗生活与基督教中的重大事件如此和谐地结合在一起,使观画的人们觉得这个事件仿佛就发生在他们周围,不由得会设身处地地替马利亚着想,如果这事发生在我的身上,那我是答应还是不答应?我究竟有没有做好准备去奉献一生?

图2 杰拉德·大卫《受胎告知》,木板油画,1510年

文艺复兴时期的圣像画,不同于中世纪的表现方式,中世纪的《受胎告知》为我们呈现了一个结果,而文艺复兴时期的《受胎告知》为我们表现了一个过程,艺术家们更加希望观画者看到这个过程,从而得出自己的结果。看着中世纪的《受胎告知》,不用思考也能肯定地说:“毋庸置疑马利亚不可能拒绝,这是一个重任,也是一种荣耀。”而看着文艺复兴时期的《受胎告知》,我们得说:“马利亚到底是怎么想的呢?在了解了这既是一个重任又是一种荣耀的任务之后,她到底会不会答应呢?”原因无他,此刻的马利亚是有血有肉有自己思想的青年女士,尽管她从小在圣殿中长大,发愿一生奉献,也不能改变她有独立人格的事实。天父此刻不能强势要求她的同意,他必须等待她的答复。阿拉斯在《绘画史事》中这样总结:“上帝祈求马利亚的慈悲。马利亚说‘行’,‘道成肉身’才能实现。‘慈悲’不仅仅是善举,也是基督徒最为可贵的德行——caritas。记得圣贝纳丹说过,在马利亚所有德行之中,最为可贵的就是caritas,也就是‘爱’。加百列代表上帝,并以上帝的名义向马利亚祈求她的‘爱’。”⑦这也正是文艺复兴时期《受胎告知》的精神,马利亚有了自主权,尽管我们都知道她最后的答复是“我是主的使女,愿你的话成就在我身上”,但毕竟“直接下达通知”和“请求回复”是两码事。

注释:

①②(美)萨拉·可耐尔:《西方美术风格演变史》,欧阳英、樊小明译,中国美术学院出版社,2008年,第131 页,第135 页。

③谢宏声:《图像与观看》,广西师范大学出版社,2012年,第27 页。

④(瑞士)海因里希·沃尔夫林:《古典艺术——意大利文艺复兴艺术导论》,潘耀昌、陈平译,中国人民大学出版社,2006年,导言第5 页。

⑤(英)修·昂纳,约翰·弗莱明:《世界艺术史》,范迪安译,南方出版社,2002年,第442 页。

⑥(英)贡布里希:《艺术的故事》,范景中译,广西美术出版社,2008年,第229-230 页。

⑦(法)达尼埃尔·阿拉斯:《绘画史事》,孙凯译,北京大学出版社,2007年,第64 页。