教育及其产品属性的新阐释

宋官东,韩 雪

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110819)

一、问题的提出

教育及其产品属性问题既是一个老话题也是一个新课题。因为人类最早的教育活动从“原始人群”的生产和生活中就已经开始了,但人们迄今仍存在着对教育本质及其产品属性的模糊认识或诸多争议。

大约在原始社会末期和奴隶社会初期,人类历史上出现了最早的学校。由于学校的产生和教育实践的不断发展,人们开始对教育实践中所积累的经验进行概括和总结,并逐渐形成了教育的本质即“培养人”的活动的基本思想。

16世纪后半叶,德国颁布了世界上第一部义务教育法,确立了教育作为全民共享的社会公共事务的法律地位[1]。与此同时,教育的产品属性问题也开始成为人们热衷探讨的话题。亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》中指出,有一类产品“很可能会为社会大众带来最大程度的利益,但此类产品的性质却决定了公共产出的利润永远无法回报个人或某个由少数人组成的群体为此所投入的开支,因此任何个人或由少数人组成的群体都无法创建此类产品”[2]。这类产品就包括教育,他称其为公共产品(public goods)。因此,在很长一段时期内,公共产品被定义为由政府来负责提供的产品,而这些产品的供给又被视为政府存在的根本原因之一。教育作为国家举办为社会公众服务的公共产品地位后来逐步得到一些学者认同,孟禄(P.Monroe)、克伯雷(E.P.Cubberley)等就持此观点[3]。但也有一些早期学者如洛克(J.Locke)、洪堡(A.V.Humboldt)等人将教育看成是私人产品,认为善是私人自己的事情,“政府与人的德行和恶行无涉”[4]。20世纪70年代以后,新制度经济学创始人科斯(R.Coase,1974)从产权制度的角度,以英国的灯塔为例,清晰地提出了有关公共产品的私人投资和经营问题[5]。教育的产品属性问题再一次成为人们争论的焦点。

今天,科学技术飞速发展,高科技渗透到人们工作和生活的各个领域,知识型社会逐渐形成,“教育已成为个人获取成功的职业生涯、充分享有人权、参与社会公民生活以及促进社会发展的决定性因素”[6]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》更是将教育的意义上升至民族和社会发展的高度,“教育是民族振兴、社会进步的基石,是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径,寄托着亿万家庭对美好生活的期盼”。 教育问题的关键是教育的公平与效率,而解决这一问题的前提是对教育本质和属性的科学认识。因此,如何运用现代经济与社会发展理论科学解读教育的本质及其产品属性,为教育的改革与创新服务,就是本文要探索和解决的问题。

二、教育是一种培养人的社会生产和社会服务活动

当代教育学认为:“教育就是培养人的一种社会活动,是传承社会文化、传递生产经验和社会生活经验的基本途径。”[7]

教育即“培养人”,反映了教育的自然属性,也揭示了教育之所以是教育的质的规定性。因此,德国教育家赫尔巴特(J.F.Herbart)研究建立在心理学基础上的教育学,并于19世纪末20世纪初在欧美一些国家兴起了实验教育学,主张用自然科学的实验方法研究儿童发展及其与教育的关系,强调教育学发展的客观性、精确性和科学性,重视以经验归纳为主的科学理性[8]。然而,正如作物栽培一样,作物栽培学需要研究作物生长发育、产量和品质形成规律及其与环境条件的关系,需要探索通过栽培管理、生长调控和优化决策等途径,实现作物高产、优质、高效及可持续发展的理论、方法与技术,需要研究作物的产品与人类需要的关系。教育学也需要研究人的成长发育、个性品质形成的规律及其与环境条件的关系,也需要探索如何通过教育主导者的协调与控制,实现人的全面发展的理论、方法和技术,更需要研究教育人才与社会发展的关系。所以,从教育是培养人的逻辑出发,必须综合与“培养人”活动相关的各种要素,揭示出既能够反映教育的自然规律又具有可操作性的本质特征。

科学概念的标准是什么?我国心理学家荆其诚在其主编的《简明心理学百科全书》中明确指出,概念是对事物本质属性的反映。概念结构的特征表说认为,概念是由按照一定规则联合起来的事物的定义性特征和整合这些特征的规则两方面构成的。教育的定义性特征表现在两个方面,即“教”和“育”,两方面定义性特征整合的规则是通过“教”而达到“育”的目的。因此,反映教育本质的定义性特征应该是现象和本质的统一,满足独立的和具有“是什么(what),为什么(why)和怎么样(how)”三者内在的、和谐一致的定义性特征。教育是“培养人”的社会活动,满足了教育概念的解释性特征。但教育要培养什么样的人、为什么要培养人和怎样培养人则是操作性的,它需要用一组测量概念的行为来说明概念的含义。

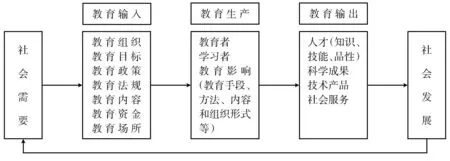

人们通常将教育活动分为教育者、学习者和教育影响三方面要素[9]。这一划分明确了教育作为生产过程的要素。但从系统论的观点看,就正规的学校教育而言,教育生产只是整个教育系统的一个子系统,教育系统应包含教育输入、教育生产和教育输出的三个密切关联的子系统。教育的系统要素构成如图1所示。

图1 教育的系统要素构成

教育输入是教育生产的条件,而教育生产是决定教育效果的根据,二者共同回答了怎样“培养人”的问题;教育输出是教育生产的结果,它以满足社会发展的需要为衡量的标准,反映了为什么要“培养人”的问题;整个教育活动以社会的需要与发展逻辑展开,揭示了教育“培养什么样的人”的问题。

所以,我们将教育(主要指学校教育)的概念界定为:教育是一种培养人的社会生产和社会服务活动。教育具有社会性、生产性和服务性三重属性。

首先,教育具有社会性。①教育输入源自于社会需要,社会需要是教育得以维持和发展的根本。②教育生产是一种有目的的社会交流活动,通过这种社会交流将富有特定社会政治、经济、文化内涵的内容传递给受教育者。正如胡德海所言:“教育的本质属性就是它的传递性、工具性、手段性。传递什么?传递文化,传递人类文明,传递人类劳动和智慧的一切成果和结晶。”[10]这也是教育生产与一般产品生产不同之根本所在。③教育的最终目的是要培养适应社会发展和需要的人,离开了人的社会适应和社会发展的需要就失去了教育的意义,从某种意义上来说,培养人的过程就是人的社会化的过程。

其次,教育具有生产性。教育特别是学校教育是一种有目的、有计划、有组织地传递社会经验的活动,它就像车间加工产品一样,需要根据原材料的性质和特点来确定和组织加工的程序与技术。教育者只有尊重受教育者的心理和生理发育、发展的基础及个性特征,并采用相应的技术和手段,才能有效完成知识和经验的传递,提高人的心智和才能。

最后,教育具有服务性。从整个社会发展的历史看,教育输出的成果能够为社会政治、经济、文化的创造和发展提供强有力的支撑和服务。正如马克思所说:“要改变人的一般的本性,使它获得一定劳动部门的技能和技巧,成为发达的和专门的劳动力,就要有一定的教育和训练。”[11]当然,教育的服务性不仅仅体现在教育输出方面,也表现在教育输入和生产方面,所有服务于教育的人力、物力、财力和思想等都属于教育服务的内容。

“教育是一种培养人的社会生产和社会服务的活动”的观点揭示了教育活动中不仅仅存在“教”和“育”的技术特征,也存在服务于教育和教育为社会服务的产品特征。教育的产品特征为我们探索教育产品的性质提供了物质前提。

三、教育是一种混合产品

人们往往从教育的提供、经营、外部影响和公共选择的角度理解教育的产品属性。巴罗(R.Barlow,1970)依据公共选择的特点,认为教育是一种纯粹的公共产品[12]。厉以宁(1998)[13]、劳凯声(2002)[14]、王善迈(2000)[15]则分别通过对教育提供方式、教育经营性质和教育外部性的阐述,也认为教育是公共产品。但劳凯声、王善迈同时也表现出对教育定性的困惑,认为从教育提供的主体看,教育还可能是私人产品或准私人产品。可见,劳凯声、王善迈等已经注意到教育产品的复杂性,但并未通过对教育进行系统和要素的分解来具体阐述教育的产品属性。

事实上,从抽象的解释看,教育是一项“培养人”的活动。但从具体的操作看,教育是由“培养人”的社会生产和社会服务组成的一组可量化的行为序列,其中“培养人”的艺术加工过程体现的是教育的技术特征,“培养人”的条件与成果(物质或精神的)具有教育的产品特征。教育的技术特征主要从人类学、心理学和社会学的角度研究如何提高“培养人”的质量与效率问题;教育的产品特征主要从政治学、经济学和管理学的角度研究“培养人”的效能与效益问题。将教育的产品具体化,分析其产品属性,是科学地实践教育,提高教育资源管理水平的现实基础。

1.公共产品与私人产品

公共产品与私人产品是两个迄今为止仍存在争议的概念。经济学家认为,作为一种心理构建(mental construct)的技术经济学概念,公共产品具有认识论的正当性,因为它来源于现实客观存在的两个不同特征,即消费的非竞争性(non-rivalness)和受益的非排他性(non-exclusion)[16]。如社区空气质量的改善将惠及所有社区居民,无论你是否愿意分享它,它都将不可分割地散布在这里,具有显著的非排他性与非竞争性特征。“公共产品就是这样一种物品,在增加一个人对它分享时,并不导致成本的增长(它们的消费是非竞争性的),而排除任何个人对它的分享都要花费巨大成本(它们是非排他性的)。”[17]“如果一种产品能够加以分割,因而每一部分能够分别按竞争价格卖给不同的人,而且对其他人没有产生外部效果的话,那么,这种产品就是私人产品(private goods)。”[18]纯私人产品是同时具有消费的竞争性和受益的排他性的事物。

但在现实生活中,一个具体的经济事物很难成为严格意义上纯公共产品或纯私人产品。以社区的空气质量为例,当社区人口较少时,增加一个消费者,不会影响空气的质量,对它们的消费具有非竞争性;当社区人口达到一定量N,导致在人口增加至第N+1个人就会带来空气质量的明显下降时,消费的竞争性(rivalness)便出现了(即要维持正常的空气质量必须增加净化空气设备的成本),这时排除第N+1个消费者反而降低成本。人们普遍认为御寒的大衣是私人产品,但从时间的维度看,夏天在本溪水洞供游客参观使用的大衣则是公共产品,因为游客将大衣作为私人产品来使用是暂时的,如果提供一次性大衣就会耗费巨大的成本。因此,20世纪60年代,美国经济学家布坎南(J.M.Buchanan,1965)提出了公共产品的另外一个概念——俱乐部产品(clubs goods)。布坎南认为,多数产品是混合产品(mixed goods),它们通过价格排除或进入壁垒将其分配在一个社区里[19]。“任何集团或者社团因为任何原因通过集体组织提供的商品或服务都将被定义为公共产品。”[20]根据布坎南的观点,产品受益的排他性只是一个技术或成本的问题。手机信号的使用就是一个明显的例子,当人们从深圳罗湖口岸进入香港后,内地的手机信号就消失了。所谓公地悲剧(tragedy of commons)往往是由于技术难题或排他成本过高所造成的。奥斯特罗姆(E.Ostrom)称这种尚无法排他和消费的共同性(在拥挤的边界内具有消费的非竞争性)的公共产品为公共池塘资源(common-pool resources)。还有一些产品,如一些普适性的政策(如国际环境保护法)、信息(自然知识)等不存在拥挤的边界问题,具有消费的非竞争性,也具有受益的非排他性,是纯公共产品,但对于一个地域性公共政策来说,具有受益的排他性,是俱乐部产品。

通过以上分析,我们发现,产品属性的探讨不能仅仅从静态的物或服务出发,还应动态地考察由静态物或服务所表现出来的效用。公共产品的本质在于产品、服务或其效用消费的非竞争性。正如霍尔库姆(R.G.Holcombe,1997)所言,公共产品是这样一种产品,它一旦被生产出来,能够被额外的人消费而不增加额外成本,而受益的非排他性则是有时附加的[21]。但产品消费的非竞争性是相对的,从空间维度看,它可能延伸至整个全人类(新鲜空气的消耗)、一个国家(教育政策)、一个城市(空气污染)、或者是一个家庭(家里的取暖设备)等。从时间维度看,如学校教室里的课桌,虽在空间上具有消费的竞争性,但它不是一次性消耗品,在供多人使用时,其效用具有消费的非竞争性,因为增加一个人消费并不导致产品成本的增长。

任何一种产品、服务或其效用只要是在一定的时间或空间内,增加一个人对它分享时并不导致成本增长(消费的非竞争性),这种产品或服务就是公共产品[22]。 公共产品的类型如表1所示。

表1 公共产品分类

任何一种产品、服务或其效用在特定的时间或空间内,同时具有消费的竞争性和受益的排他性,这种产品或服务就是私人产品。私人产品可能是一次性消费品,也可能是特定时间或空间内供个人独享的耐用品或公共信息。如人们从自来水管道取出的正在供个人洗漱使用的自来水是私人产品;对于本溪水洞参观的游客来说,其正在享用的公用大衣也是私人产品;正在独享的由国家宪法赋予的国家元首的权力,也是私人产品。可见,除了一次性消耗品之外,私人产品的竞争性和排他性也是相对的,它可能是几分钟(公共卫生间)、几个小时(学校教室里的桌椅)、几天(宾馆里的房间)或几年(国家元首的权力)。

可见,公共产品和私人产品的区别,可以是具体的产品或服务的区别,也可以是由具体的产品或服务在不同的时间或空间内所表现的效用的区别。公共产品和私人产品的这一定义为人们正确认识公共(或私人)产品或服务的性质,为公共(或私人)部门科学地提供公共(或私人)产品或服务的实践提供了科学的依据。

2.教育的产品类型与特点

教育的社会服务性体现了教育的产品属性。从教育的产品或服务内容看,教育是一种既具有公共产品属性又具有私人产品特点的混合产品。教育的公共产品特点和类型主要体现在以下几个方面:

首先,教育传递的普适性知识、技术等产品是人类经验或创造的结晶,是全人类共同的文化遗产,具有消费的非竞争性和非排他性,是纯公共产品。同时,由于教育使人的素质得到提高,从而促进了全人类的文明和发展(有学者称此为教育的外部性),人类对这种文明和发展成果的分享也具有消费的非竞争性和非排他性,是纯公共产品。

其次,由于空间、时间的限制或技术的进步使很多具有消费的非竞争性的有形教育产品或服务和无形教育信息或服务实现受益的排他性,成为俱乐部产品。①一个国家的教育目标、教育战略、教育政策或教育法律和满足本国教育目标要求的教育内容等无形信息或服务,以及国家教育行政组织、教育资金等有形产品或服务就是由空间限制而形成的俱乐部产品,因为这些产品、信息或服务对于本国的公民来说具有消费的非竞争性,但对别国公民来说具有受益的排他性。②学校对于在其拥挤边界内学习的消费者来说具有消费的非竞争性,但它可以通过空间、时间或技术等手段顺利实现受益的排他性,是俱乐部产品。如我国义务教育阶段的中小学校多采用就近划片入学的方式招收新生,但60年代的婴儿潮使70年代的一些中小学校难以同时接收过量的适龄儿童,导致部分适龄儿童不得不推迟入学,以时间换取空间,满足俱乐部消费的需要;我国高中和大学则采用考试入学的方式,实现技术排他的要求。③学校的行政组织、规章、条例等信息或服务具有消费的非竞争性;校园内为教育服务的附属设施或服务人员,如教室、礼堂、教师、食堂、校园网等具有消费的非竞争性,但像实验仪器、运动器材、桌椅等虽在空间上具有受益的独享性,但从时间的维度看,增加一个消费者并不导致成本的增长,具有消费的非竞争性。这些是校园内的俱乐部产品。

再次,校园内开放的公共场所,如开放的操场、公共绿地、马路、课堂和卫生间等,在拥挤的边界内具有消费的非竞争性,但由于其具有受益的非排他性,存在过度使用的可能,是校园内的公共池塘资源。

最后,教育输出的产品——人才、科研成果和社会服务等,由于只有通过社会实践等才能体现其价值,发挥其效用,具有消费的非竞争性,是公共产品,但可能表现的类型不同。如果一种创造性的知识供全社会开放使用,则这种产品就是纯公共产品;如果一种产品通过收费等手段排他,仅供特定的人群消费,则为俱乐部产品;如果一种社会服务可以无限制地为消费者过度使用,则可能成为公共池塘资源。

同时,教育服务中也包含私人产品。学校里供教师或教育服务人员个人使用的办公桌、供学生个人使用的学习或生活用具、供学生听课临时使用的课桌、受聘做私人秘书的毕业生等就是私人产品。因为这些产品、服务或其效用在特定的时间或空间内具有消费的竞争性和受益的排他性。

综上所述,教育产品或服务中包含着复杂的要素成分,其中既有公共产品,又有私人产品,同时其公共产品的类型又具有多样性,因此,教育是混合产品。

四、结 语

概念就是一个通过语言来表述的具有抽象化和一般意义的术语。虽说概念是抽象的,但概念是有范围限制的,具有不同的由抽象到具体的层次,如教育是抽象层次的,教育服务是中间层次的,而高校新校区建设则是具体的。同时,概念的定义可以是解释性的,即用其他的概念或词语界定之,如“教育”即“培养人”;也可以是操作性的,即用一组测量概念的行为来说明概念的含义。“教育是一种培养人的社会生产和社会服务活动”就是一个关于教育的操作性概念。它不仅揭示了教育是培养人的本质,而且指明了教育实现的条件、行为方式与价值取向。

学术界对公共产品和私人产品的定义一直存在着争议。从现代社会政治、经济和文化发展的实践和需要看,将公共产品定义为“任何一种产品、服务或其效用只要是在一定的时间或空间内,增加一个人对它分享时并不导致成本增长(消费的非竞争性)的事物”,并根据产品受益的排他性特征将其分为纯公共产品、俱乐部产品和公共池塘资源,具有现实的科学性。私人产品是一种产品、服务或其效用在特定的时间或空间内,同时具有消费的竞争性和受益的排他性的事物。从抽象意义上讲,教育的效用具有正外部性,是纯公共产品;但从教育实现的内容看,不同的教育产品、服务或其效用既可能表现为纯公共产品,也可能表现为俱乐部产品、公共池塘资源或私人产品特点。所以,教育是一种混合产品。教育的混合产品性质的确立,为教育,特别是教育管理的实践提供了可靠的物质前提。

[1] 宋官东,赵薇,黄小林.论教育经济与管理是关于公共教育管理的科学[J].东北大学学报:社会科学版,2008,10(3):254-258.

[2] 亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究:下卷[M].北京:商务印书馆,2004:278.

[3] 朱利霞.转型期西方公共教育发展前瞻[J].教育发展研究,2006(22):30-34.

[4] 纳坦·塔科夫.为了自由——洛克的教育思想[M].邓文正,译.上海:三联书店,2001:21.

[5] Coase R H.The Lighthouse in Economics[J].Journal of Law and Economics,1974,17(2):357-376.

[6] 坦基扬C A.新自由主义全球化——资本主义危机抑或全球美国化?[M].王新俊,王炜,译.北京:教育科学出版社,2008:85.

[7] 袁振国.当代教育学[M].北京:教育科学出版社,2004:4.

[8] 劳凯声.中国教育学研究的问题转向——20世纪80年代以来教育学发展的新生长点[J].教育研究,2004(4):17-21.

[9] 陈梦稀,易小文,陈章顺,等.教育学[M].长沙: 湖南教育出版社,2006:4.

[10] 胡德海.教育学原理[M].兰州: 甘肃教育出版社,2008:170-171.

[11] 马克思.资本论:第1卷[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集: 第23卷.北京:人民出版社,1972:195.

[12] Barlow R.Efficiency Aspects of Local School Finance[J].Journal of Political Economy,1970,78(5):1028-1040.

[13] 厉以宁.读《教育产业论》[J].教育研究,1998(9):74-75.

[14] 劳凯声.社会转型与教育的重新定位[J].教育研究,2002(2):3-7.

[15] 王善迈.关于教育产业化的讨论[J].北京师范大学学报:人文社会科学版,2000(1):12-16.

[16] Ver Eecke W.Ethical Dimensions of the Economy: Making Use of Hegel and the Concepts of Public and Merit Goods[M].Berlin: Springer,2008:114.

[17] 斯蒂格利茨.经济学[M].梁小民,译.北京:中国人民大学出版社,1997:147.

[18] 保罗·A.萨缪尔森,威廉·D.诺德豪斯.经济学[M].高鸿业,译.北京:中国发展出版社,1992:1194.

[19] Torre A,Traversac J B.Territorial Governance: Local Development,Rural Areas and Agrofood Systems[M].Berlin: Springer,2011:188.

[20] 詹姆斯·M.布坎南.民主财政论[M].穆怀朋,译.上海:商务印书馆,1999:20.

[21] Holcombe R G.A Theory of the Theory of Public Goods[J].Review of Austrian Economics,1997,10(1):1-22.

[22] 宋官东,吴访非,李雪.公共产品市场化的可能与条件[J].社会科学辑刊,2010(6):53-56.