美国福利政策改革和贫困治理模式演进

——基于新自由家长主义治理视角

王 颖

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110819)

美国的福利政策一直是西方发达国家中最为保守的。在西方主要发达国家中,美国的福利项目实施得最晚,在福利资格、福利范围和福利开支方面也限制得最为严格。美国人认为,任何人都有经济拮据之时,但只要努力工作,加上外在的帮助,人们均有机会获得发展。同时,他们会担心福利方案设计得不合理,奖励、支持或者鼓励懒惰甚至不道德的行为会腐蚀美国的核心价值观。所以,福利改革不能脱离市场成了美国福利政策改革的基调,直接影响了1996年《个人责任与就业机会协调法》的出台。这一法案“终结我们所知道的福利”,是美国社会福利政策一次重大变革,也是其价值理性的回归与转变。美国福利改革在以市场为驱动的基础上,重回对社会控制的强调。因此,本文试图从新自由家长主义的视角,探讨美国福利政策改革与贫困治理模式转型的关系。

一、新自由家长主义的流行:美国福利政策变革价值取向

1.全球化时代新自由主义福利政策变革

美国福利政策变革的指导原则是新自由主义。新自由主义出现在20世纪的晚期,在全球和国内关系上,提出了以市场为中心的治理日程。新自由主义用市场自由取代政治自由,竭力拓展市场边界,把市场自由作为所有社会和政治关系间的基本原则。所以,一方面,新自由主义认为市场必须被积极构建,市场行为可以通过学习获得,通过学习,市场行为被拓展到新的社会、经济以及政治关系的场景中;另一方面,它把市场理性看做是可以通过运用公共权威获得的规范性理念,并把它作为社会评估体制设计和个人行为评判的最重要的标准。新自由主义并不限制国家,而是把国家作为应用市场原则的一个场所。在实践中,自由改革者可以模仿市场形式,通过合同、分权化、竞争性的绩效方法,致力于“再造政府”[1]20。

可见,在新自由主义下,传统的福利国家并没有缩小,而是被拓展到多元的场所和各个非国家主体,发展成为具有市场理性的一系列的约束项目体系。正如温迪(Wendy)所强调:“全球化时代的新自由主义不应该被误解为是早期的、旨在限制国家需求的放任自由主义思想的回归,因为它不会妨碍市场自然繁荣。”[2]相反,新自由主义标志着市场基本主义向两个处罚原则的转变:一是如果政府不干涉的话,新自由主义不相信市场会繁荣,政府必须主动地参与到构建市场以及支持市场行为的双重福利项目中;二是自由主义不赞成把政府和市场作为相互分离且对立的部分,它寻求运用新古典主义对于市场的理解促使政府转型[3]。

纵观发达国家,其社会福利项目的改革一直在逐步增强市场理性和积极促进穷人就业。其中有条件的救助就是新自由主义下一种新的福利项目模式,国家通过一系列的限制条件来规范、引导福利接受者的行为。例如,美国1996年福利改革,提出了时间和工作要求的限制,规定综合补助款可以用来奖励一生只享受5年福利的人,各州可规定拒绝用联邦补助金资助那些已享受“贫困家庭临时补助”2年且不工作的成年人[4]。政府要求接受援助的单亲父母两年内每周至少工作20小时,2000年增加到每周至少工作30小时,核心家庭每周至少要求工作35小时[5]。

2.新家长主义福利政策变革

美国福利政策的变革也与新家长主义的发展密切相关。美国福利政策变革中的新家长主义是沿着家长主义的一般逻辑发展,以穷人缺乏管理自己事务的能力为前提,指出尽管穷人可以认识到符合他们利益的行为,但他们缺乏使行为与意图保持一致所需要的自律。他们的生活是无序的,既没有机会,也没有动力。然而,唯一清楚的是,他们需要按照自己的利益去行动。因此,如果他们想要生活得更积极、有建设性的话,他们需要被指导。政府必须成为指导其自律行为的权威,必须按照穷人的利益去行为。在这一过程中,政府扮演父亲式的权威角色。

为此,一方面,新家长主义成为一个市民融入工程,植根于当代公民关系背景下,旨在通过一个更广泛的授权范围框架,吸引它的目标走向充分的公民关系。基于对执行行为预期的一个判断,它不是否认公民的权利,而是强调公民的责任。它主要关注穷人,这些人一般被认为是不负责任的,即使在一个想象中的平等社区,他们也不可能获得他人的尊重。他们通常是无家可归者、罪犯、吸毒者、未婚的青少年母亲以及申请福利的单亲母亲,他们的行为表明其不具备能证明自己成为一个体面公民所需要的最低资格的能力[6]。另一方面,它与新保守主义一起出现,围绕着这样的观念进行动员:美国应当维护社会秩序以及防止道德快速滑坡。为此,他们进行政策设计,恢复传统价值,与社会无序作斗争。

事实上,美国福利部门改革的价值导向也随之发生变化。为了理解这种变化,我们可以重温弗朗西斯(Frances)和理查德(Richard)所提出的关于福利部门和社会控制的经典分析:福利部门是服务于在国家与市场间经常发生冲突的机构与人员间的次要机构,能够支撑国家的合法性,吸引或者调动政治跟从者,在暴乱中恢复社会秩序,以及支持劳动力市场的工作标准和行为准则[7]。

如今美国的福利部门仍然具有上述功能,但是实现其功能的具体运行过程却发生了许多重要变化。福利项目在规制穷人方面仍然发挥关键作用,但他们是以新的方式组织起来规制穷人。在这一规制约束穷人的新模式中,福利接受者置身于被雇佣资源的位置上,不仅仅被非常微薄、难以与最坏的工资相竞争的救济金推入到工作市场上,更糟糕的是,政府通过各种各样的“行政戏法”,否决他们获得救济金的途径。福利项目最终被设计为按照市场激励的逻辑经验培训穷人,教导他们自律,推动他们进入廉价的劳动力市场。自1997年始,为了方便福利接受者能够在劳动力市场找到工作,州和当地社区为那些享受“贫困家庭临时援助”又很难找到工作的家庭创造额外的工作机会,联邦政府提供一定的资金帮助[5]。

3.新自由家长主义交汇:福利政策改革的深层影响

在新自由主义与新家长主义理念交汇作用下,美国福利改革除了通常所谈的在公众救助方面有越来越多的条件和限制以及福利接受者的数目骤减两方面影响外,其更深层次的、人们很少谈到的其他方面的影响也日益显著,主要表现为:

(1) 强调穷人的自我约束行为

新自由主义与新家长主义共同通过“国家主导”这一有效的方式,把约束带到穷人生活中,促使穷人与自由选择的市场机构一样,成为意识到并按照自己的利益来行动的有能力的主体[1]21。新自由主义和新家长主义的联系,存在于把自由看做是要求积极生活的自律实践。所以,对于穷人来说,自由是通过约束穷人个人以及把秩序带给贫穷社区的治理模式获得的。

(2) 强调贫穷治理模式的转型

在福利政策改革过程中,贫穷治理模式也随之转型,可以更加有效率地管理穷人。他们通过私有化以及与市民社会组织合作的方式,拓展州的治理能力。新家长主义强调,这些跨部门合作必须坚持以国家为主导,新自由主义则强调他们必须按照市场原则来组织。从这一意义上来讲,他们是互为补充的。正如新自由主义模糊了国家与市场的界限,新家长主义也横跨了公私部门互相对立的古老的界限。同时,他们通过分权化方式拓展贫穷治理能力。新家长主义倾向于采纳量身定制的、与本地相适应的监督与改革形式,而新自由主义通过更多的企业创新以及竞争方式,来拓展治理能力。

(3) 强调工作顺从

新家长主义把工作看做是最基本的市民责任以及良好生活的源泉。“工作第一”是其他道德的基础,但是在目的上与其他道德不同。无论穷人需要何种形式的自我约束,国家必定是从要求他们接受市场裁定开始[8]。新自由主义一直尊崇此类裁定。新自由主义国家正是在日益衰落的劳动力市场中,寻求制定与低技能劳动力雇佣相适应的一系列条款方式,促使穷人满足雇主需要。为此,国家必须教导穷人成为市场角色中的一员,为了实现这一目标,国家也必须成为市场关系中的一员,摆正自己的位置。

二、新自由家长主义与美国贫困治理新模式的形成

最近,在美国政治发展的历史上,几乎没有哪个变革与贫穷治理转型一样令人印象深刻。国家呈现出这样的新面目:向有条件的、以行为为中心的福利部门的转型;在修正监督下穷人的数量不断下降;用“以市场为基础、以竞争驱动策略”代替“以规则为基础、以权威驱动”的治理模式。在这一系列表象背后,美国贫困治理新模式逐渐浮出水面。

美国贫困治理新模式是一个富有成效的规则运行体系,运用各种方式激励、重塑以及培养自我约束思想的形成。它以新自由家长主义为理念,指导美国贫穷治理的运行,包括治理理性规则(主要指治理谁,为什么,怎样治理以及出于何种目的)以及治理实践体制(围绕着特定技术以及机构安排所组织的权力运行实践)。在新的治理理性规则指导下,市民权利已经转化为合同责任,多元市民价值的确定和贡献已经解构为工作的基本义务;在治理的实践体制中,治理体系的运行被重新设计为沿着市场规则,通过私有化、授权以及绩效方法服务于各种赢利性投资的机会。因此,我们可以沿着约束和处罚这一主线,以佛罗里达州的TANF(贫困家庭临时救助)项目为例,分析美国贫穷治理新模式的形成。

1.贫困治理理性转向:以处罚为主线的新自由家长主义理性的形成

在新自由家长主义的影响下,福利项目在运行过程中,按照市场规则,充分使用处罚手段,实现福利目标。而福利目标主要就是促进福利接受者接受雇佣,走向劳动力市场。新贫穷治理模式的形成紧密地与这种发展均势相联系,为了促进福利接受者的雇佣行为,大幅度地增加了监视和规范他们行为的种种举措。同时,福利接受者还需要不断接受毒品测试、指纹检测以及对他们性关系的询问等一系列问题的监督。因此,各州的福利案件呈现出高处罚率以及监禁人数激增的特征。

(1) 高处罚率

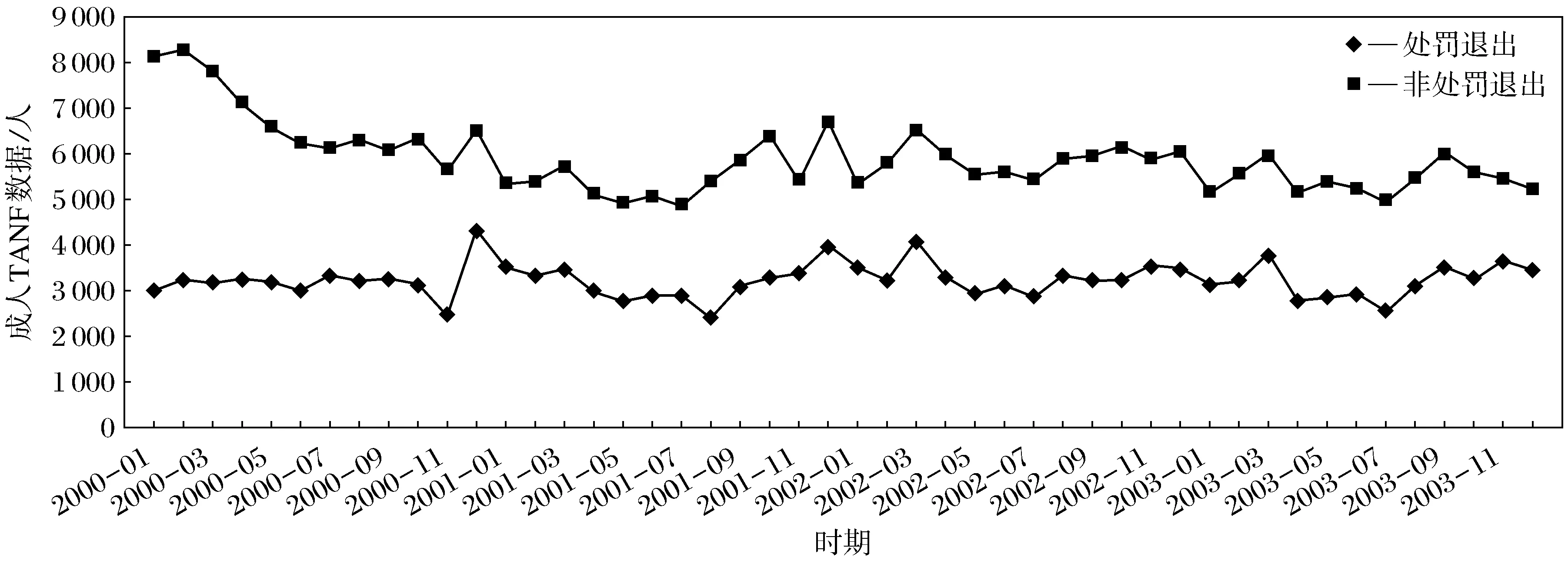

佛罗里达州被视为福利改革的示范州,在福利改革的实践中扮演着领导的角色。从2000年以来的处罚案件数来看,呈现出高处罚率的特征。图1显示了2000—2003年每个月因处罚而退出TANF项目的案件数目是相对稳定的,大约每月平均是3 200例。2001年以后,非处罚因素退出TANF项目的案件大约每月平均是5 800例[9]。这也表明,2000—2004年初,超过三分之一的TANF项目的退出是由于处罚的原因。在此期间,联邦政府2002财年数据显示,全国范围内只有7%的福利退出是由于处罚。

(2) 监禁人数激增

目前,福利体制已经完全与监禁体系交织在一起。美国被认为是监禁人数最多、花费最大的国家。大约每百人中就有一个人在监狱中,其中15个黑人中就有1个处在监禁状态[10]。美国在任何时候都有两百万的男性在监狱中,同时有更多的人处在缓刑以及假释状态中。另外,从刑事法庭来看,犯人数目也不断膨胀。1970—2003年,州以及联邦监狱的数目增长了7倍,其中大多数人是穷人、受教育程度低的人以及黑人[11]。州的每单位资本的行为校正开支从1970年的23美元增加到2001年的125美元,所占预算费用比例从1%增加到3.5%[12]。

图1 2000—2003年佛罗里达州TANF项目的处罚退出与非处罚退出

2.贫困治理的自我约束转向:贫困治理参与主体自我约束行为形成

贫困治理模式的转型也体现在贫困治理过程中自我约束运行机制的形成。这一自我约束的运行机制,不仅表现为穷人自我约束行为的形成,而且也表现为其他不同层级主体自我约束行为的形成。

(1) 穷人的约束行为模式形成:从权利到自我约束的转向

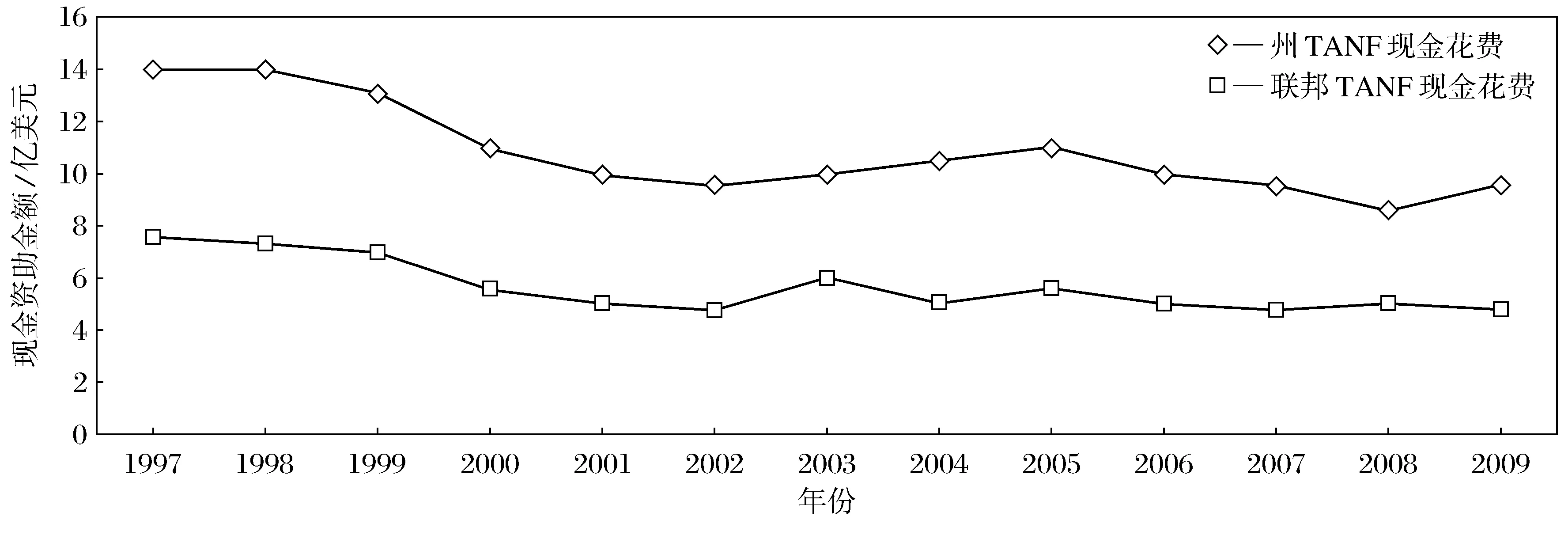

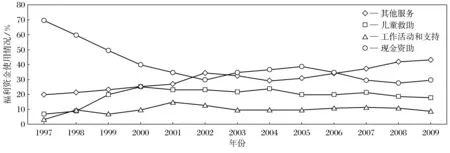

“更少资格”对当今的贫困治理一直很重要。从劳动力市场与福利项目相互关联的程度来看,福利与工资的关系对劳动力约束更缺乏决定性。自我约束的转向最为明显的表现是:福利资金用在现金资助方面的比例越来越小(如图2),而转移到其他服务方面的比重越来越大(如图3)[13]。如图2所示,联邦政府和州政府在TANF基本服务上的现金花费从1997年的13.9亿美元降到了2009年的9.3亿美元,降幅达到33.1%。图3中,现金资助从1997年的70%左右降到了2009年的28%,而其他服务方面,如儿童看护、工作活动以及支持项目等比重则大幅度提升。

图2 联邦和州TANF项目中现金资助趋势图(1997—2009)

图3 州TANF从现金资助转移到其他服务方面(1997—2009)

可见,在不断强化的以赢利为目的的合同管理运行机制下,TANF项目已经远离了现金资助。现在,它主要被用于资助服务以及寻求消除工作障碍和使劳动者找到更适合市场需求的服务中。在这一过程中,福利项目的目标是使福利接受者进入全球化低工资劳动力市场。为了实现这一目标,福利项目更多地关注于对穷人进行处罚设计的实践,而把重新分配收入或者帮助穷人家庭满足基本需要的权利目标放在次要位置。避免贫困甚至已经不再是官方所考虑的政策目标。所以,贫困治理的运行方式也转变为如何促使穷人在实践中约束自己的行为,成为顺从的低收入劳动者的过程。

(2) 福利其他参与者自我约束行为转向

美国福利改革不仅仅把市场约束带给福利接受者,同样也把市场约束施加给不同层级的参与者(包括福利行政部门、地方福利服务提供者、福利经理)。为了理解这一过程,我们把福利体系的运行理解为具有约束关系的分权化链条。首先,这一链条自上而下包括联邦政府、州政府、地方区域部门、合同的服务提供者、办事人员,直至福利接受者。在这一链条的每一环节上,都需要制定标准,监督结果,运用各种管理方法(如激励和处罚方法)。其次,州政府官员可以根据具体政策行使自由决定权,但他们必须从与联邦资助规定的主流方向和目标的角度进行判断;地方官员在为合同和资金竞争时,被鼓励可以创新,但是他们创新的热情受限于只奖励实现授权项目目标的绩效体系;福利经理也被授予自由处分的权力去分配救济金、服务以及惩罚,但是他们的选择也被监督和限制,因为他们必须确保注意力集中于福利接受者从福利到工作这一任务目标上。显然,在这一过程中,福利项目所有参与者的行为都受到约束,否则会受到不同的处罚。

3.贫困治理组织体制变革:私有化、授权以及绩效方法

新自由家长主义贫困治理在实践中是如何组织和运行的?新贫困治理运行与公共管理组织变革交织在一起,它按照市场规则,通过私有化、授权以及绩效方法,指导、监督、转变穷人的行为。现在,福利改革示范州制定了新的目标要求,通过私有化以及授权方法,新贫困治理被拓展为多元的角色以及场景[14]。改革者强调效率以及绩效,“把政府重塑”为一个植根于市场原则的治理关系分散化的网络化组织[1]42。

佛罗里达州被喻为美国福利改革的领导州,也是一个走向二级授权[注]一级授权指的是联邦政府把重要的制定政策的权力分配给州政府,二级授权指的是州把制定政策的权力分给下级的决策主体,例如县或者地区劳动委员会。的高度分权化的州。佛罗里达州通过把“从福利到工作项目”纳入到由地方劳动委员会监视的工作项目中的方式,执行二级授权。同时,福利经理根据任务目标,将福利接受者尽快地转移到低报酬的工作中去。在佛罗里达州的24个劳动力区,从2001年10月到2004年3月,处罚率显著不同,其中最低的处罚率是25.47%,最高的处罚率则达到51.97%[3]。可见,二级授权鼓励地方政府在制定政策时,运用自由裁量权。这增加了地方政府政策偏好的机会,影响处罚政策的解释和应用。

分权化组织的有效运行也源于绩效方法的有效使用。在福利体制下,绩效方法指导着不同层级的资源分配,从关于如何为州TANF项目分配资金的联邦决策到关于是否更新以及中止服务合同的地方决策。在现实中,结果基准的集中影响、竞争压力、承受奖励或处罚的压力和时刻被监视的意识,这些绩效管理的特点使治理机构更具责任性,同时也重塑了机构本身。例如,在佛罗里达州的福利分权化链条中,福利经理与福利接受者直接打交道,处于最密切接触社会需要和市场冲突的位置。他们的职责是约束服务部门的服务,督促福利接受者进入劳动力市场。在他们看来,福利项目的有效运行和社会工作之间的紧张几乎是不可避免的。因此,为了满足自身职业和绩效目标的要求,福利经理对顾客的需求漠不关心,很少充分地考虑顾客实际情况。在许多方面,时间对于他们来说是最为宝贵的资源。福利经理需要充分利用每一小时的时间,全力去完成他们的任务。与此相对应,作为成功的“从福利到工作项目”的参与者,顾客仅需要约束他们自己的行为,去满足日复一日的要求。

三、结 语

美国福利政策变革的一个更深层次的影响是促使贫穷治理模式的转型,即形成了具有约束和惩罚为特征的新的贫穷治理模式。这一模式改变了美国贫困群体治理的运行方式以及为低收入美国人重新书写了社会契约,是对新自由新家长主义政治逻辑的集中反映。它的主要特征是通过各种方法,强迫顺从行为(最高权力)和规制无秩序个人(约束权力),同时运用管理创造性的方法,加强福利目标群体的自我约束。贫穷治理把秩序作为自由的条件,同时也把秩序引入到自由的实践中。它的目标就是在自治的条件下,把穷人转变为适应市场要求的、按照政治权威的方式选择行为的主体。这一治理模式实现了把政治、经济以及社会权力的目标转变成为个人的选择和义务[15]。

新自由家长主义贫困治理模式对美国贫穷治理问题产生了巨大影响。一方面,美国贫困人口数量显著降低。1996—2001年,美国的总体贫困率从14.5%降到了11.3%,即使在2007年经济下滑后,女性户主家庭儿童贫困率是43%,仍然低于1994年的统计[16]。另一方面,它与美国的刑法、毒品政策一起进一步恶化了穷人的状况,使他们处于政治边缘化的位置。许多离开福利救助的贫困者,由于得不到救助,走上了犯罪道路,导致美国犯罪率升高,产生了诸多严重的社会问题。对此,有些学者对新的贫困治理模式进行了批评,认为“新自由家长主义贫困治理产生了一个对穷人缺乏反应的机制,即使在他们急需要的时候”[1]263。

可见,新的贫困治理模式对于解决美国贫困问题并非十全十美。那么,如何进一步完善美国的贫穷治理模式,使它能够更有效地改善美国穷人的生活以及解决由于贫穷引起的严重的社会问题呢?有的学者对此进行了有意义地探讨,提出了贫穷治理新的价值目标,认为“一个积极的贫穷治理体系需要三套价值目标:一是服务于民主的需要;二是服务于社会正义;三是服务于照料的伦理及实践”[1]301。然而,在现实社会实践中,如何实现这些价值目标呢?其回答却是软弱的,还无法解决新自由家长主义贫困治理模式在组织逻辑、行为标准、目标实现等方面所引发的困惑和矛盾。这一逻辑所引发的困惑和矛盾,以及将来会发生什么,也许只有随着时间和政治的发展才会有答案。

[1] Soss J,Fording R C,Scharm S F.Disciplining the Poor: Neoliberal Paternalism and the Persistent Power of Race[M].Chicago: The University of Chicago Press,2011.

[2] Wendy B.Neo-liberalism and the End of Liberal Democracy[M].Baltimore: The Johns Hopkins University Press,2003.

[3] Schram S F,Fording R C,Soss J.Neo-Liberal Poverty Governance: Race,Place and the Punitive Turn in US Welfare Policy[J].Cambridge Journal of Regions,Economy and Society,2008,1:17-36.

[4] Rodgers H R.American Poverty in a New Era of Reform[M].2nd ed.New York: M.E.Sharpe,Inc.,2006:100.

[5] 杨立雄.贫困理论范式的转向与美国福利制度改革[J].美国研究,2006(2):132.

[6] James W.Paternalism,Democracy,and Bureaucracy[M]//Mead L M.In the New Paternalism: Supervisory Approaches to Poverty.Washington,D.C.: Brooking Institution Press,1997:340-341.

[7] Piven F F,Cloard R A.Regulating the Poor: the Function of Public Welfare[M].London: Tavistock Publications Limited,1972.

[8] Mead L M.Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship[M].New York: Free Press,1986:87.

[9] Fording R,Schram S F,Soss J.Devolution,Discretion,and Local Variation in TANF Sanctioning[J].Insights on Southern Poverty,2006,4(1):40.

[10] Liptak A.U.S.Imprisons One in 100 Adults,Report Finds[EB/OL].(2008-02-29)[2012-10-11].http://www.nytimes.com/2008/02/29/us/29prison.html.

[11] Western B.Punishment and Inequality in America[M].New York: Russell Sage Foundation,2006.

[12] Guetzkow J.Common Cause? A Cultural Analysis of the Links Between Welfare and Criminal Justice Police,1960—1996[D].California: University of California-Berkeley,2006:1-50.

[13] Pavetti L.TANF at 15,Part II: How Have States Spent Their TANF Dollars? [EB/OL](2011-08-24) [2012-10-12].http://www.offthechartsblog.org/tag/tanf-at-15.

[14] Peck J,Tickell A.Neoliberalizing Space [J].Antipode,2002,34(3):380-404.

[15] Miller P,Rose N.Governing the Present: Administering Social and Personal Life[M].Malden: Polity Press,2008:214.

[16] Bane M J.Poverty Politics and Policy[J].Focus,2009,26(2):75-80.