结构-功能主义视角下的清代养廉银制度分析

朱思颖,刘俊生

(中国政法大学 政治与公共管理学院,北京 102249)

结构-功能主义视角下的清代养廉银制度分析

朱思颖,刘俊生

(中国政法大学 政治与公共管理学院,北京 102249)

作为清代整顿吏治、提高国家财政收入、减轻农民负担的一项重要制度,清代养廉银制度的研究对于当今廉政制度的建设具有重要的意义。运用帕森斯结构功能主义理论分析养廉银制度实施中在适应、目标实现、整合和维模四个方面的功能来解析养廉银制度存在的缺陷。从结构功能主义视角来看,制度设计的不完善、皇权主义与官僚政治、缺乏监督与法规以及根深蒂固的官场文化是导致养廉银制度各项功能逐渐被弱化的主要因素。作为运用结构功能主义理论分析养廉银制度的一种尝试,在具体功能的分析方面还需做进一步研究。

结构功能主义;清代;养廉银制度

养廉银制度,是清朝雍正年间为了解决吏治腐败、财政亏空和缓解人民不满情绪而推行的一项重要的财政改革,但是养廉金制度在实行过程中并没有真正解决清朝官员的腐败问题。学者对养廉银从各个角度进行了阐释,本文则从帕森斯的结构功能主义理论出发认识养廉银制度,并解释清代养廉金制度在运行过程中出现偏差的原因。

1 结构功能主义对养廉银制度的适用性分析

1.1 清代养廉银制度概述

所谓“养廉银”,是指将原来由州县私征的耗羡归公[1],收贮于各省司库,然后由各省长官根据下属不同级别、各地事务繁简程度定立分数,从司库提取相当部分作为“养廉银”分发各官,以为各级官员的“日用之资”。养廉银制度是清代独有的,属于正俸以为附加的饷银[2]。

1.1.1 养廉银制度的实施背景和主要内容

清朝入关以后,承袭明朝的俸禄制度,实行低俸制。康熙朝时期,由于官员低俸无以养家,官吏只能从官俸之外通过私征耗羡谋取收入,这直接导致农民负担加重、诱发吏治腐败、财政亏空、社会不满情绪加深。为整肃吏治,巩固统治,雍正继位后,实行养廉银制度,作为防止官员腐败的一种手段。

养廉银制度包括两方面内容,一是原来征收的耗羡实际上被地方官员贪污,实行养廉银制度后则按照规定按比例提成归公,上交设在地方的国库;二是把各省归公所余的份额,大部分拨给各级地方官员赡养家庭,余下部分用来弥补地方钱粮的缺口和解决办公经费问题[3]。这两方面内容相辅相成,密不可分。

1.1.2 养廉银制度实施效果

养廉银制度实施的前期,确实起到了一定的积极作用,至少到雍正、乾隆二朝在以下三方面产生了积极效果:吏治稍得澄清;理足国帑;闾阎咸免扰累①耿茂华.《清代养廉银制度》,载《中国近现代史史料学学会学术会议论文集之七——中国近现代史及史料研究》,2007年.。为乾隆时期的强盛奠定了制度基础和物质基础。随着时间的推移,在吏治方面,清王朝的养廉银制度并未遏制住各级官员的腐败;财政方面,乾隆后期,面对内忧外患频繁,清政府财政经常陷入困境,往往不得不靠克扣官员的俸禄和养廉银以解决财政的窘迫;税赋方面,养廉银制度加重了农民的合法负担,实质上,耗羡归公后的银两一部分用来支付官员的养廉银其实是将增加官员俸禄的负担全部用法律形式转嫁到农民身上[4]。

可见,养廉银制度的推行,并没有从根本上解决官员的腐败问题、以及相伴随的财政问题和农民的税负问题,反而使得清代官员的腐败无论是数量上还是手法上,都远远超过了以前历个朝代。

1.2 帕森斯结构功能主义理论

结构功能主义理论是由社会学家帕森斯提出的。该理论认为,社会是具有一定结构或组织化形式的系统,构成社会的各个组成部分,以其有序的方式相互关联,并对社会整体发挥相应的功能,社会整体以平衡的状态存在。系统的目标不是单独完成的,而是与自己在其中发挥作用的环境发生关系来实现的,系统的发展不仅靠自身的力量进行,而且也是与其自身相关联的其他众多体系构成的单位内进行的。社会系统之所以能保证自身的维持和延续,是由于社会结构能够满足四个功能性调节,即“适应”功能、“目标实现”功能、“整合功能”和“维模”功能[5]。

“适应”功能,主要指社会系统由其外部环境获得足够的资源或能力,以及这些资源或能力在该系统中的配置。“目标实现”功能,主要指社会系统所具有的有助于确立其目标并为实现这些目标而激发和调动该系统中之能力与能量的功能。“整合”功能,主要指社会系统的连贯性或一体化的维持问题,包括控制手段的建立、保持子系统的协调、防止系统发生严重混乱等。“维模”功能,主要指能量储存并配置于系统的过程,包括相互联系的两个方面,一是模式维持,即符号、观念、趣味、评价等的文化供应,二是张力处置,即行动者内心紧张和张力的消除,由此而维持社会的共同价值观模式,并使其在社会系统内制度化[6]。

这四个子功能之间既相互区别又相互联系,共同构成了整体的、均衡的、自我调节又相互支持的综合社会系统。

1.3 结构功能理论分析养廉银制度的契合性

从结构功能主义的视角来看,清代养廉银制度也可以看作是整个社会系统中相对独立的一个子系统,而且其内部也会分化出相互区别和相对独立的更低层次的子系统,从而形成了养廉银制度的内部结构,这些结构需要满足帕森斯所所的四种功能,影响着养廉银制度设定目标的实现。

1.3.1 养廉银制度的结构分析

在养廉银制度中,实现该系统适应功能的结构是养廉银的来源。在这一制度设计中,它主要是各省的耗羡银两,“实行火耗归公,从耗羡中提取部分银两,作为各级官吏的养廉之资。”[7]这样,原本作为农民负担的火耗,从官僚系统的繁重的附加税变身为税率固定的正税,既保证了银两的来源,也消除了官员随意变动税率增加农民负担。

其次,实现该系统目标达成功能的结构是官僚系统自身。官员的生存依赖于政府的税收,而官员则是收税的主体;同时,将养廉银分配给官员,以实现对廉洁官员奖励的承诺,也主要有官僚系统来实现。官僚系统是实现养廉银制度的主体,也是受益者,因而有足够的动力实现养廉银制度的目标。

第三,实现养廉银制度整合功能的结构是建立养廉银制度的国家法令系统,既有雍正皇帝用以建立养廉银制度的上谕,对大臣建奏折的批谕,还有法律中对违反养廉银制度贪赃枉法的惩处。同时,国家发布规定,依照不同的地区不同条件对养廉银制度进行适当的调整,以实现不同地方官员收入之间的平衡,将有助于官员形成长期的廉政期望。这些法令和规定之间的协调共同推动了养廉银制度的建立和有效运作。

第四,实现养廉银制度维模功能的结构是官场的文化系统。养廉银制度的有效运作固然依赖于财源的充沛,但是也不能低估官场文化对养廉银制度维持下去的影响。如果能在养廉银制度运行中形成崇尚廉洁的官场文化,那么养廉银制度的目标就能够实现,它能通过激发官员自身的羞耻感来鼓励官员廉洁从政,而且还能实现官员生活的优渥,这将形成一个良好的互动激励。

1.3.2 养廉银制度的功能建构

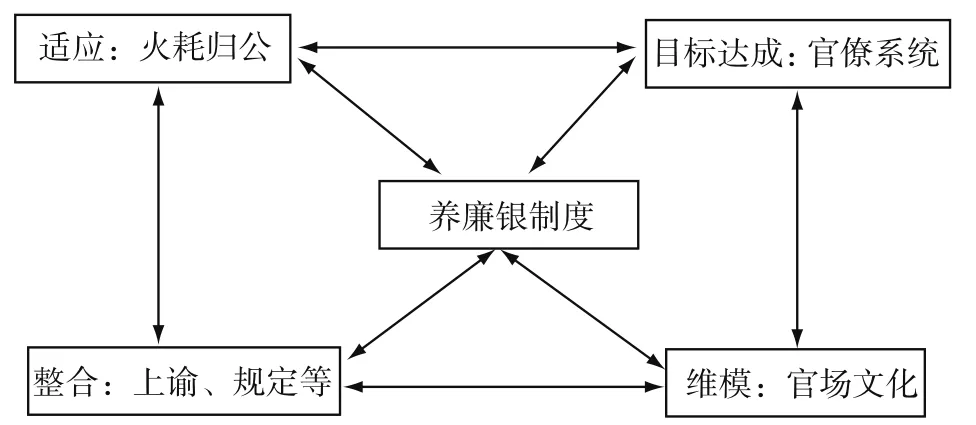

养廉银制度的内部结构推动了其功能的实现。依照帕森斯的理论,清代养廉银制度的分析可以构建以下模型,如图1所示。

图1 清代养廉银制度的帕森斯的结构功能分析模型

在此系统中,养廉银制度的主要功能是获取自身存在的资源和能量,维系自身的发展和目标的实现;政治系统的主要功能是制定系统的目标和各自目标的关系,并能调动社会资源和引导社会主体去实现目标;制度规范的主要功能是协调各子系统之间的关系,促进系统间的优化整合,为实现系统总目标服务;制度环境的维模功能主要是通过外部制度环境和内部环境的制度化和规范化来服务于整体目标的实现。从结构功能主义的视角来看,能否实现帕森斯的四大功能,进而研究养廉银制度的发展演变,也为分析养廉银制度提供了有益的思路。

2 养廉银制度的适应功能分析

结构功能主义的“适应”功能强调社会系统由其外部环境获得足够的资源或能力,以及这些资源或能力在该系统中的配置。一方面,表现在系统必须对环境所强加的现实要求有一种顺应;另一方面,表现在系统应积极的进行情景改造。从养廉银的角度上,就是要分析养廉银制度是否适应了环境的变化。

2.1 养廉银制度的产生是对社会系统所强加的要求的一种适应

养廉银产生于吏治腐败,而吏治腐败则来源于俸禄过低。清制,文官正一品岁银一百八十两;正七品岁银四十五两。这点薪棒在当时条件下,大致只能养家活口。然而外官治理地方,私人支出费用甚多,许多虽系因公所致,但照例却不得动用正项报销,如延请幕宾、置办府亦在邸用器、解送正赋费用等[8]。

为缓解这种入不敷出的局面,一些官员势必利用手中的权力谋利,以期增加收入,来满足其吃穿用度和日常开销。地方官员主要表现为对农民的种种盘剥;高层官员则表现在巨额的陋规收入上。州县官员负责国家赋税的征收,在征税过程中,利用各种手段剥削农民的劳动所得,例如征收苛重的耗羡税。高层官员则在接受了下级官员的贿赂之后,纵容下级的盘剥行为,导致清朝官场上下级串通。因而,亟需采取手段以增加俸禄、澄清吏治,养廉银制度顺势而出。

2.2 养廉银制度功能在后期减弱

清朝养廉银制度没有因时而变,使得养廉银的功能在雍正后期减弱。养廉银制度的实施背景改变主要有以下两点:

第一,清代官员的俸禄到了乾隆年间,已经成为名符其实的“厚禄”。养廉银在长时间实施之后,官员的消费水平提高,并习惯了薪俸的增长,因此,在长时间实施养廉银制度之后,官员便感觉不到薪俸高了。

第二,随着国家经济的发展,养廉银应随着物价的上涨而提高,并且,养廉银的发放办法也应随之改变。但是,乾隆皇帝并没有采取相应的措施来从根本上改变养廉金制度。

由此可见,养廉金制度并没有积极适应环境变化,并做出相应的改变,所以后期很难发挥其养廉的功效。

3 养廉银制度的目标实现功能分析

结构功能主义的“目标实现”功能强调社会系统所具有的有助于确立其目标并为实现这些目标而激发和调动该系统中之能力与能量的功能。在帕森斯看来,执行目标实现功能的子系统为政治系统。从养廉银的角度上,养廉银制度实施的根本目标是养廉,即消除官员腐败现象。

3.1 养廉银初期收到了一定的效果

在养廉银实施初期,养廉银制度在一定程度上整饬了吏治,主要表现在以下几个方面。第一,提高官员的俸禄收入的同时奖励廉能者,在一定程度上限制了官员的私征贪占行为。第二,实行养廉银制度之后,官员之间送礼的陋规失去了存在的借口和理由,在一定程度上改善了官场上下级串通分肥的局面。

同时,养廉银制度的实施,加强了国家对地方的财政管理,增加了国家的财政收入。自提耗羡行养廉后,过去由地方私征的耗羡归公,户部库存收入明显增加。清朝的财政经济出现了“库帑渐见充裕”、“国家财用充足”的良好局面,为乾隆时期的经济繁荣奠定了坚实的基础[9]。

养廉银制度的实施,在一定程度上减轻了农民的负担。实行养廉银制度后,第一,官员需按照“火耗只允许减轻不允许加重”的规定,征收火耗,使得地方耗羡征收减轻。第二,养廉银制度提高了官员收入并奖励廉能者,一定程度上限制了官员私征贪占的行为,从而减轻了农民的负担。

3.2 养廉银制度效果有限的原因

分析养廉银制度的目标实现功能,也就是要分析中国古代社会是否具有执行廉政这一目标实现的政治系统。君主专制制度既是腐败最主要的制度根源,也是廉政建设最大的制度障碍[10]。因此,利用养廉银制度遏制腐败只能起到扬汤止沸的作用,具体的制度无法解决根本制度导致的社会问题。从某种程度上来说,是皇权主义导致了养廉银制度的破产,主要表现在以下几个方面:

第一,皇权会包庇腐败现象的发生。皇权超越法律与制度之上,会造成法律惩治腐败的机能大为削弱,皇帝可以轻而易举地让他所宠幸的贪官墨吏逃避法律的制裁[11]。乾隆年间的宠臣和珅,正是因皇帝的宠幸与庇护,才敢凌驾与法律与制度之上,才敢疯狂的聚敛财产、收刮民脂民膏。因此,即便有养廉银制度,那些皇帝宠幸的官员绝不会因养廉银的发放,便放弃贪征的巨额财产。

第二,皇权自身的腐败促使大小官吏上行下效。例如,皇帝对于臣下的行贿行为美名曰“进贡”,臣子行贿被视为忠心。皇帝的此种行为必然助长官场行贿送礼之风,且官员为表“忠心”向皇帝进贡的礼品大多数并非自身积攒所得,而是来源于陋规收入或是贪占滥用所得。可见,皇权的贪掠行为,促使官员为满足皇帝的需求而加大陋规收入或是进一步滥收税赋、挪用国库资金。

可以说,是皇权的腐败促使了官员的腐败,致使贪风不息。

4 养廉银制度的整合功能分析

结构功能主义中的“整合”功能强调社会系统的连贯性或一体化的维持问题,包括控制手段的建立、保持子系统的协调、防止系统发生严重混乱等。从养廉银制度角度上说,在于养廉银制度是否与原有制度相契合,保证制度的目标能够实现,分析是否具有行之有效的配套制度来保证养廉银制度的顺利实施。

4.1 养廉银制度初期对于目标实现的暂时契合

如果养廉银制度与整个制度相契合,它就能够实现养廉的目标,这从初期的效果可以看出。之所以出现这种契合,主要是因为养廉银制度建立初期的法令系统的有效性。

第一,雍正皇帝改变了康熙皇帝对火耗的态度。康熙帝在位是认为,火耗原本就不是正税,他也屡次下令禁止,严厉反对火耗获得合法的地位,因此,他对火耗归功的批谕是:“联谓此事大有关系,断不可行。”[12]18而雍正皇帝则不一样,甫一即位,他就批示,“皇考洞察其故,每将税务交与地方官管理,各省包居其半。嗣后税务悉交地方官监收,岁税之外所有羡余,该抚奏闻起解,应赏给者再行赏给,尔等会同户部工部议奏”[12]18,实际改变了康熙的做法,并最终推动了养廉银制度的建立。雍正的决心是建立养廉银制度重要保证。

第二,因地制宜的设定养廉银制度的征收和使用比例。由于各地方的条件相差太大,雍正在设立养廉银制度的时候,除了指明养廉银的使用之外,还依照不同情况区别对待。“耗羡率低而不敷者,减额征钱粮以补足之。……贫困地区耗羡不敷者,则从税羡中提补。……边远少数民族地区,则清查税课将盈余贴补养廉。”为了在地方官和京官之间维持平衡,养廉银的发放范围也由初期的地方官吏发展到了京官[12]19。养廉银最终覆盖到了几乎所有官员,大大推动了吏治的清廉。

4.2 清代养廉银制度整合功能的缺失

养廉银制度的推行,并没有从根本上解决官员的腐败问题,反而使得清代官员的腐败无论是数量上还是手法上,都远远超过了以前历个朝代。清代养廉银制度整合功能的缺失,表现为以下方面:

第一,养廉银制度没有与之相配套的监督制约机制。我国古代的官僚体制,每一级都有家长制的特征,即每一个地方政府机构的首脑,如土皇帝一般,没有办法进行有效的约束。个别官员会因贪污查处,但是这种贪污受罚的情况发生概率极低,这种小概率事件对官员而言没有任何的威慑力。这种缺乏监督制约机制的现实以及违法也不会被查处的思想使得一些官员贪污猖獗、攫取巨额财富。因此,没有配套的监督制约机制,养廉银制度是行不通的。因为养廉银即便再多也比不上官员违法所得,区区养廉银是无法满足官员的贪欲,无法制止贪污腐败行为的。

第二,在养廉银刚刚开始执行的时候,没有配套的法律法规来维护养廉银制度的实施,仅仅依靠最高统治者的意志和命令来执行,缺乏稳定性。雍正皇帝励精图治,事事亲力亲为,故而养廉银的实施就显得严谨,所以自乾隆以后,养廉银制度逐渐沦为一种形式上的俸禄,其养廉功能逐渐消退[13]。

所以,缺乏完善的法律保障和监督制约机制,养廉银制度无法实现整合,在实施中的效果必然大打折扣。

5 养廉银制度的维模功能分析

结构功能主义的维模功能强调能量储存并配置于系统的过程,一方面是模式维持,即观念、评价等方面的文化供应,另一方面是张力处置,即行动者内心紧张和张力的消除,由此而维持社会的共同价值观模式,并使其在社会系统内制度化。从养廉银角度来说,就是分析该系统内部长期形成的社会价值规范是否有利于养廉银制度的持续发展。

5.1 养廉银制度在贪腐成风的大背景下夹缝中存在

专制社会中,贪污受贿已衍生成一种官场文化。在这种文化中,官员即使操守再好,也不得不贪污。在这个贪污受贿的文化中,官员不按这些潜规则办,就在官场混不下去,即使要为民做好事,也必须求助于行贿的手段。在官场的逆淘汰中,贪官升清官出[14]。即便是清官,在这种文化的熏陶下,也不得不贪了。所以在权利支配一切的专制社会,权力在配置资源中起了决定性作用,在缺乏有效约束的情况下,有了权,就可以通过设租和寻租在短期内攫取巨额财富。这种制度本身伴随的腐败使得古代社会腐败蔚然成风,甚至成为一种官场文化。养廉银制度的实施,无法改变这种历史久远的官场文化滋生的腐败贪污现象。

5.2 养廉银制度无法改变整个社会的贪腐风气

我国古代的家族观念和亲党政治助长了腐败的风气。古代官场上渗透着浓厚的家族观念,重亲情、乡情进而忽视了为官为名的根本,这种风气下,请托、贿赂大行其道。亲党政治也在一定程度上维护着整个社会的腐败风气,促使腐败现象发生。官僚结党以门生、故吏、同年、同乡、同班为基础,结党的官僚们互相拉拢托关系办事情,形成了自己的腐败圈。亲友仆从以及各级官员之间千丝万缕的裙带关系,很容易在官场上结成腐败保护网。同样的,养廉银制度的实施,并没有对专制社会长期以来形成家族观念和亲党政治做出任何改变或者约束。所以仅仅凭借一项单一的制度设计,无法改变历史长期以来形成的贪污腐败之风。

所以,专制社会的官场文化和亲党政治也在一定程度上维护着整个社会的腐败风气,削弱了养廉银制度的养廉功能。

6 结语

任何一项制度都要同相关的制度配套,才能顺利推行,在推行的过程中,还有因时因地不断调整适应才行。从结构功能主义视角来看,清代养廉银未能养廉的原因在于制度设计、皇权主义与官僚政治、缺乏监督与法规以及根深蒂固的官场文化。养廉银制度作为整肃腐败行为的具体制度,根本上不能起到消除腐败的目的,不对专制社会的整个系统进行根本性的变革,养廉银遏制腐败的功能的弱化就成为一种必然的结果。清代养廉制最初实行的初衷和最后结果的历史教训表明,任何一项独立的制度要想良好的运行,既与大的制度背景有关,也需要其他配套设施的相辅相成,否则很难达到制度设计的初衷。

[1]陈光焱.清代火耗归公和养廉银制度的启示[J].地方财政研究,2009(3):76-80.

[2]陈锋.论耗羡归公[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2009,24(3):17-38.

[3]冯元魁.论清朝养廉银制度[J].复旦学报:社会科学版,1991 (2):62-69.

[4]宫之超.清代养廉银制的实行及破产[J].新闻月刊,2003(5):34-35.

[5]李凤鸣.清朝养廉银制度及其功能弱化的原因分析[J].内江师范学院学报,2004,19(5):101-105.

[6]梁小民.养廉银不养廉[J].领导科学,2006(13):52-53.

[7]柳诒徵.中国文化史:下册[M].北京:东方出版社,1988.

[8]刘润忠.试析结构功能主义及其社会理论[J].天津社会科学,2005(5):52-56.

[9]鲁斯·华莱士.当代社会学理论[M].刘少杰,等译.北京:中国人民大学出版社,2008.

[10]南芳.清朝养廉银制度研究[D].大连:辽宁师范大学历史文化旅游学院硕士学位论文,2012.

[11]吴敌.雍正时期养廉银制度简论[J].喀什师范学院学报,2002,23(2):31-34.

[12]邬文玲.雍正朝养廉银制度及其历史作用[J].文史杂志,1997(4).

[13]颉小录.浅析清雍正时期养廉银制度的利弊[J].丝稠之路,2013(4):50-51.

[14]张晋藩.中国古代廉政法制建设及其启示[J].法商研究,2011(4):145-152.

责任编辑:沈宏梅

An Analysis on the Silver Honesty System in Qing Dynasty from the View of Structure-functionalism

ZHU Si-ying,LIU Jun-sheng

(School of Political Science and Public Administration,China University of Political Science and Law,Beijing 102249,China)

The silver honesty system of Qing Dynasty,an importantsystem of rectifying officials,improving state revenues and reducing farmers’burden,the study ofwhich has important implications for the construction of clean government system.Parsons structure-functionalism theory is used to analyze the defects in the implementation of the silver honesty system from the four-dimensional functions such as adaptation,goal realization,integration and pattern maintenance.From the structure-functionalism perspective,the unperfected design of the system,imperial power and bureaucracy,the lack of supervision and regulation and the entrenched bureaucratic culture are themajor factors leading silver honesty system to be gradually weakened.As an attempt of using the structure-functionalism to analyze the system,it is necessary to further analyze the specific features.

structural-functionalism;Qing Dynasty;silver honesty system

K24

A

1009-3907(2014)05-0681-05

2013-12-16

国家社会科学重大项目(138ZD034)

朱思颖(1993-),女,辽宁沈阳人,主要从事行政管理研究;刘俊生(1959-),男,河南林州人,教授,博士,主要从事公共管理与公共行政研究。