强心方治疗老年慢性充血性心力衰竭

王俊龙,董耀荣,王胜林,胡晓贞,冯其茂

(上海市中医医院,上海 200071)

随着老龄化进程的到来,充血性心力衰竭的发病率增高,其5年存活率与恶性肿瘤接近,已经成为影响老年人生活质量的主要心血管疾病。笔者应用强心方治疗老年充血性心力衰竭(心肾阳虚型),取得了较为满意的疗效。根据《中药新药临床研究指导原则》,参照相关标准设计本临床研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2012—2013年期间上海市中医医院门诊及住院患者共120例,随机分为治疗组与对照组。2组患者一般资料比较如表1所示,在性别构成、年龄、病程、心功能分级以及病因方面比较均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗组患者中冠心病28例,高血压性心脏病20例,扩张型心肌病6例,心脏瓣膜病6例。对照组中有冠心病29例,高血压性心脏病19例,扩张型心肌病5例,心脏瓣膜病7例。2组患者从病因看,均以冠心病较多,其次是高血压性心脏病,与上海市既往调查结果一致[1]。

1.2 病例选择

表1 治疗组与对照组患者一般资料比较

1.2.1 诊断标准 慢性充血性心力衰竭诊断参照国内临床评估标准[2],并参考Framingham心力衰竭诊断[3],同时参照美国纽约心脏病学会(NYHA) 心功能分级标准[3]。心肾阳虚证型标准参照《中药新药治疗充血性心力衰竭临床研究指导原则》[4]。主症:心悸、短气乏力、动则气喘、身寒肢冷。次症:尿少浮肿、腹胀便溏,面色灰青。舌脉:舌淡胖或有齿印,脉沉细或迟。

1.2.2 纳入标准 符合心力衰竭诊断标准,且心功能分级Ⅱ~Ⅳ级;中医辨证为心肾阳虚证型;年龄60~80岁。

1.2.3 排除标准 1)肺、肝、肾等重要脏器功能障碍致心力衰竭者。2)对多种药物及食物过敏或高度敏感者。3)合并有多脏器功能障碍者。4)有精神行为异常及不愿服用中药者。5)合并血流动力学不稳定患者,如休克、严重心律失常、严重高血压等。

1.3 治疗方法 2组患者均给予休息、低盐饮食、吸氧,并常规剂量口服螺内酯、双氢克尿噻利尿,ACEI制剂洛汀新或ARBs制剂科素亚抗心室重构,β受体阻滞剂倍他乐克抗交感神经激活,地高辛强心等常规治疗,合并心绞痛、心律失常、高血压病、高脂血症、糖尿病等疾病分别给予抗心绞痛、抗心律失常、降压、降脂、降糖、抗凝等对症治疗。治疗组则在常规治疗基础上加服中药强心方。药物组成:鹿角片、补骨脂、附子、桂枝、桃仁、川芎各10 g,肉桂6 g,党参、黄芪、太子参、猪苓、茯苓、车前子、车前草、大腹皮、葶苈子各15 g,女贞子10 g等。1剂/d,水煎煮400 mL,分2次口服。疗程均为4周。

1.4 观察指标

1.4.1 超声心动图检查 使用美国惠普公司生产的HP SO-NOS5500型超声心动图仪,分别测量治疗前后左室舒张末期内径(LVEDd)、左室射血分数(LVEF)等项。

1.4.2 血浆脑钠肽(BNP)浓度测定 应用化学发光免疫法测定治疗前后血浆BNP浓度。

1.5 疗效标准 心衰疗效积分、心功能疗效判定、中医证候疗效判定标准参照《中药新药治疗充血性心力衰竭临床研究指导原则》[4]评定。其中分值设定依据症状的轻、中、重程度分别标记为1、2、3分。

2 治疗结果

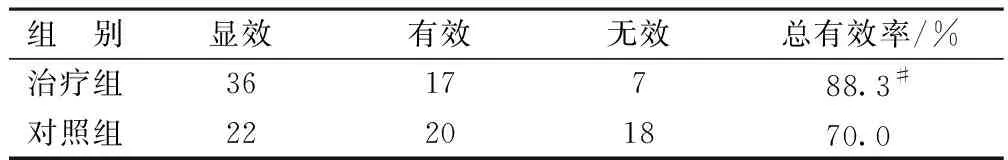

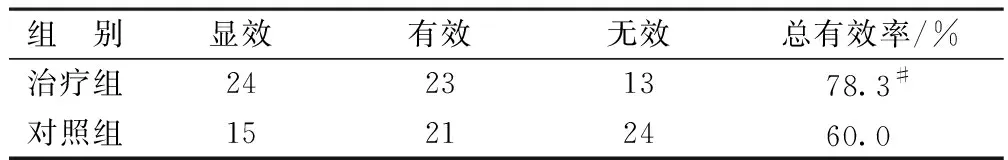

2.1 心衰Lee氏积分比较 治疗组减少Lee氏积分总有效率达88.3%,对照组为70%,说明2组患者经治疗症状及体征均有改善。统计分析P<0.05,差异有统计学意义,提示治疗组较对照组能够明显改善心衰症状Lee氏积分。见表2。

表2 2组心衰Lee氏积分改善情况比较(n=60) 例

注:与对照组比较,#P<0.05

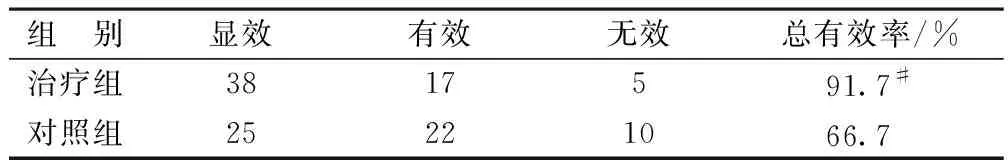

2.2 心功能疗效比较 治疗组提高心功能总有效率达78.3%,对照组为60%。经统计学分析P<0.05,提示治疗组加用中药制剂后心功能改善程度优于对照组。见表3。

表3 心功能疗效比较(n=60) 例

注:与对照组比较,#P<0.05

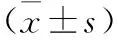

2.3 中医症候疗效比较 治疗组改善中医症候积分总有效率达91.7%,对照组为66.7%,P<0.05,差异有统计学意义。提示常规西药加用强心方改善中医证候效果较对照组单纯使用西药为优。见表4。

表4 中医症候疗效比较(n=60) 例

注:与对照组比较,#P<0.05

2.4 LVEF,LVEDd及BNP比较 治疗前2组LVEF,LVEDd及BNP比较差异无统计学意义。治疗后组间、组内比较,差异均有统计学意义,P<0.05,说明2组治疗均可改善LVEDd及BNP,提高LVEF,治疗组较对照组改善明显。提示常规西药抗心衰基础上加用强心方能够更好地改善心衰患者的生化及形态学指标。见表5。

表5 LVEF,LVEDd及血浆BNP水平比较

注:与本组治疗前比较,#P<0.05,与对照组治疗后比较,△P<0.05

3 讨论

慢性充血性心力衰竭临床主要表现为呼吸困难、喘息、水肿等症状[5]。中医学根据其表现归入胸痹、水肿、喘证、心悸等病症中[6]。《素问·痹论》中较早记载了“心痹者,脉不通,烦则心下鼓,暴上气而喘”的心衰症状。到了汉代,张仲景《伤寒杂病论》中的葶苈大枣泻肺汤、真武汤、肾气丸、苓桂术甘汤等方所描述的症状更接近于现代医学中的慢性充血性心力衰竭,并且以温阳利水逐饮为基本方法进行此类疾病的治疗。以方测证,说明阳气虚衰、水饮痰湿内停是主要的病机特点。

随着治疗观念的更新,以“强心、利尿、扩血管”为主的传统心力衰竭治疗方法,逐渐被神经内分泌拮抗剂所代替,心衰患者的病死率从而得到了进一步的降低。心衰患者预后的改善得益于心衰早期尚无症状时尽早明确诊断并得到有效治疗,已明确诊断的心衰患者得到标准化治疗后进一步拮抗神经内分泌激活,延缓心室重构。BNP在筛选早期患者及评判预后方面具有重要的价值[7]。最近国外研究[8]表明,BNP是评估心力衰竭患者预后和危险性分层的重要标志物,其升高水平与标识心衰严重程度的NYHA分级相平行,住院期间BNP明显升高预测患者再住院率或病死率增加。

近年来,中医证型的客观化研究也取得了一定进展。张蕾等[9]在研究中发现,心功能分级、NT-proBNP水平、胞外因子(EF)等指标与中医证型存在相关性,在一定程度上可以作为客观化指标评价心力衰竭的严重程度。随着心功能的恶化,EF数值逐步降低,NT-proBNP水平增加。庞建中等[10]的研究也有类似的结果,慢性心力衰竭患者心肾阳虚证组NT-proBNP的水平高于气虚血瘀证和气阴两虚证,NT-proBNP水平与终点事件发生呈明显正相关性,揭示了血清标记物NT-proBNP对患者预后的预测价值,并可作为心力衰竭中医辨证分型的客观化指标之一。这与临床实际情况相符合。

董耀荣主任医师根据中医经典理论,结合前人研究成果以及自己长期临床实践,认为心肾阳气虚衰始终贯穿于老年充血性心力衰竭的发生发展过程之中,不同发展阶段只是阳气虚衰的程度轻重不同而已,所以治疗总以温阳益气为首要。血液失于气的推动、温煦,运行迟缓无力,阻滞脉络而形成瘀血。气不行水,津液停聚,留而为饮,甚则水泛为肿。瘀血、水饮互结,又进一步损害心肾阳气。正如《血证论》所言“水病则累血,血病则累气”,从而形成阳气虚衰为本,瘀血水饮互结为标,本虚标实、虚实夹杂的复杂症候。董耀荣主任由五苓散、真武汤加减化裁出益气温阳、活血利水经验方强心方。方中重用附子、桂枝、肉桂、补骨脂、鹿角片温补心肾,黄芪、党参、太子参等益气治其本,辅以桃仁、川芎、猪苓、茯苓、葶苈子、大腹皮、车前子、车前草等活血利水治其标。附子气雄性悍,辛甘大热,有毒,通行十二经,有回阳救逆、补火助阳之功,上可助心阳以通脉,中可温脾阳,下可补肾阳益火以祛寒湿。鹿角片消阴助阳,行血辟阴邪。补骨脂温补脾肾,纳气平喘;肉桂补火助阳,通血脉;桂枝温化水湿,黄芪、党参、太子参益气,葶苈子泻肺逐饮平喘,桃仁、川芎活血化瘀,猪苓、茯苓、车前子、车前草、大腹皮利水消肿。该方诸药合用,标本兼治,起到温阳益气、活血利水之功效,从而对慢性充血性心力衰竭起到补虚祛邪的目的。

本项临床研究结果表明,常规西药抗心衰治疗加用温阳益气、活血利水中药强心方除了提高射血分数,在一定程度改善形态学指标外,能进一步降低慢性充血性心力衰竭患者的BNP水平,对抗神经内分泌的激活,延缓心室重构过程。这对于心衰患者改善临床症状、降低预后风险起到了一定作用。

[1]上海市心力衰竭调查协作组.上海市1980,1990,2000年心力衰竭住院患者流行病学及治疗状况调查[J].中华心血管病杂志,2002,30(1):24-27.

[2]戴闺柱.心力衰竭诊断与治疗研究进展[J].中华心血管病杂志,2003,31(9):641-645.

[3]Braunwald.心脏病学[M].北京:人民卫生出版社,1999:407.

[4]国家食品药品监督管理局.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:77-85.

[5]孙睿甜,刘新桥.慢性充血性心力衰竭中医药治疗进展[J].长春中医药大学学报,2012,28(3):557-559.

[6]靳春兰,沈雁,韦红,等.中医药治疗慢性心力衰竭研究[J].长春中医药大学学报,2011,27(4):565-567.

[7]葛咏梅,张立江.血浆BNP检测在慢性心衰诊断及治疗中的应用[J].中国实验诊断学,2009,13(11):1572-1573.

[8]American Heart Association.2009 Focused Update:ACCF/AHA Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults:a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines[J].Circulation,2009(119):1985-1986.

[9]张蕾,董耀荣,吴美平.慢性心力衰竭中医证型与NT-proBNP及心功能指标的相关性分析[J].辽宁中医杂志,2012,39(11):2211-2213.

[10]庞建中,齐新,刘克强,等.B型利钠肽与慢性心力衰竭患者中医证型及预后的关系[J].吉林中医药,2012,32(5):471-473.