跨媒介互文性辨析

董 燕,郭绍波

跨媒介互文性辨析

董 燕,郭绍波

(广东医学院 外语教学部,广东 东莞 523808)

因文本传播介质的异质性,新媒介时代文本生成与解读越来越呈现跨媒介互文的趋势。本文回归互文性概念的本来定义,辨析当中已蕴含的跨媒介互文的可能性,认为跨媒介互文性传播有三种常见方式:中介性转移、体裁互文和重新语境化,指出跨媒介互文性既是语篇生成策略,也是一种修辞手段,旨在把某些立场和解读优先置于其余立场和解读之上,引导受众用一种特殊的方式解读文本,促成特定的读者反应。

跨媒介互文;互文性传播;语篇生成策略;读者反应

互文性这一后结构主义文本理论概念自提出之日起,就因其含义的复杂而使互文性相关的研究呈现出开放性及与时俱进的特点。克里斯蒂娃首倡的互文性这一概念指向的是文本的生产能力,即“互文性”指语篇间的联系。随着相关研究不断发展,互文性不仅指称文本意义非稳定及开放的存在样态,也指解读与构造语篇的具体话语实践策略。到了上世纪80年代,媒体批评家注意到影视作品越来越频繁地引用和指涉其他通俗文化产品,互文性也被用来指媒体制作者和语篇生成者为了引导受众或读者在不同的语篇之间产生具体的联想关系而有意识地采用的语篇生成策略。[1]因文本传播介质的复杂性和异质性常导致文本的互文性传播既可能发生在同质介质之间、异质介质之间,还可能发生在更为复杂的混合介质之间,随之而来的变化是跨媒介互文传播渐成为当代文化文本的典型特征,对互文性的研究开始超越文字文本而进入其他介质文化文本。鉴于不少互文性的研究视界仍囿限于文字文本,特别是文学文本和新闻语篇之畛域,对跨媒介互文性研究的关注不多,本文拟对跨媒介互文的理论依据及互文方式所涉及的两个方面分别进行讨论,以期加深人们对跨媒介互文性性质和过程的认识。

一、跨媒介互文的理论依据

克里斯蒂娃在上世纪60年代所创设的互文性这个概念最初针对的是文学文本,旨在于表达其语篇生成过程中相互交叉的各种语料所呈现的复杂性和异质性。然而当时的传播手段远不及今天这么发达,她所说的互文性概念自然容易忽视各种异质媒介文本之间互文性传播的现象,那么她所说的“来自其他语篇的语料异质性”是否同样指涉跨媒介文本的异质性则不是那么明确,于是也就留下了一个可供讨论的问题:如回归互文性概念的本来定义,当中所提及的互文性过程中是否就蕴含跨媒介互文呢?下文将从几个方面辨析跨媒介互文性过程发生及发展的理论依据。

(一)文本介质的异质性

“文本”这一概念最初来源于英文单词“text”,原意是“编织品”(something woven),而中文最初将它定译为“文本”一词时,其“文字”意味太浓,容易造成一定的误解。随着发展,“文本”一词后来的涵盖范围和内在含义已变得宽泛很多,即可指任何符号编织而成的表意组合[2]。比如纸质媒介的小说是一个文本,而电影、流行歌曲、微博段子、网络视频等也都可被看成一个文本,可见文本的概念是跨媒介的。描述文本生成与解读其内在机制的互文性概念自然也就演变成跨媒介的过程。例如,同一网络页面上承载的、聚焦同一或类似事件的各种模态间也能形成互文,网络语篇的互文性传播展现的是跨媒介的过程,即它是一个由同质介质文本之间、异质介质文本之间混合而成的,同时也是涉及不同体裁、话语和风格等特点的互文文本动态生成过程。

(二)不同符号体系的转换

弗洛伊德提出“置换”和“浓缩”是人类潜意识中的两个过程,克里斯蒂娃在此基础上增加了第三个过程,即“从一个符号体系向另一符号体系的转换”,她解释说这种转换涉及旧系统的破坏和新体系的形成,新的体系会使用相同或者不同的能指材料。变化多端的诸多意义彼此交迭,互文性由此而来[3]。这里需要注意的是“从一个符号体系向另一符号体系的转换”中,克里斯蒂娃并没有直言所进行的转换是在同质媒介符号体系之间还是异质媒介符号体系之间,又或她的表述已暗含了现实中的这两种媒介符号体系转换是一种混合交织的状况。在新媒介时代,互文性已不仅存在于文字文本之间,也存在于“形象”(图像或影像)之间。马科洛比较早发现“形象”是具有互文性质的,即“它们相互关联但又跨越彼此,从而从内部出发反映自身”[4]。符号学家艾柯也注意到了这种内向照应(inward looking)的特点。许多媒体批评家还发现影视节目、广告和网络评论等越来越频繁地引用和指涉其他流行或热点文化文本,最耳熟能详还包括周立波的“脱口秀”、某些春晚小品和新闻时评等。显然,这些不同符号体系构成的文化文本借助的是互文方式,即利用受众从其它文化文本中汲取到的对参照物的共同认知,进一步促进许多新意义衍生。

(三)文本生成的两种压力

批评语言学家Fairclough指出:任何语篇都是一长串语篇链上的一环, 它既受制于又得益于并且改变着其他的语篇。互文性是绝对的,只是程度不同而已[5]。一般说来, 语篇制造者会同时承受两种压力: 一是循规蹈矩; 二是大胆创新, 即在生成新的语篇时既遵循某些业已存在的语篇范式,又将它们交织起来创造新意[5]。这个特点在网络世界里得到了充分的体现:不少网络大众对某些既存语篇或加以吸收利用和再加工,或予以回应或挑战等,另很多充满创造力和大胆的新意源源不断地衍生出来。为了实现两种压力间的平衡,同质或异质媒介的文本都有可能成为新文本生成过程中的潜在互文源文本。所以受文本生成的客观压力影响,互文性资源与实现方式的跨媒介扩展成为必然,若再回归到互文性本来定义来看,当中确已蕴含了互文过程中存在跨媒介这一可能性。

二、跨媒介互文的传播方式

互文传播过程中常面临着一个困顿就是受众先前的知识会对互文关系和文本意义构成挑战。通常一个文本只有通过某种阅读才能被理解,而在阅读过程那一刻所产生的意义起源于受众带入阅读中去的所有文本的交叉作用。如文本中暗示的某部作品如果不为受众所知,则它在阅读中往往被忽略。另一方面,受众掌握或经历过的,但不为作者所知的一些理论和实践会导致他们对文本做出有别于作者原意的新解读。所以在互文传播过程中必须要考虑三方面的因素:首先是互文指涉的可接受性:互文性是通过读者的阅读和对语篇解释的激活而实现的,其中共享知识是互文认知和解释的基础,受众所激活的图式心里表征与作者的重叠得越多就越有可能产生共鸣,互文指涉的可接受性就越高。其次是互文指涉的关联性:斯珀伯尔等指出,当且仅当一种假设在一定的语境中具有某一种语境效果时,这种假设才在这个语境中具有关联性[6],即某一种假设是在具体的跨媒介互文指涉过程中完成构建的。最后是互文指涉的意向性:文本的主题可以用标题或其它互文标识形式进行表达和暗示,文本中的显性互文标引往往暗示某种指涉的意向性。而意向性直接导向文本旨在促成的特定读者反应[7]。因此,为达到互文指涉更高的可接受性,更明显的关联性,并使互文指涉的意向性被最大程度地接收,在文本互文性生成与传播过程中,文本生产者会尽可能从更广泛的范围内选择最能实现以上三个目的的,即选择最有可能是受众已知、可知、可接受的互文资源,以期引发受众在该特定文本和其他文本之间不间断地进行参照,从而促成特定的受众反应。所以在新媒介时代,文本生产者为了把自己某些立场和解读优先置于其它立场和解读之上,常采用跨媒介互文方式来引导受众用其预期的方式来解读其文本,这种预期的实现既是语篇生成的策略,也是一种修辞手段。出于对以上因素的考虑,跨媒介互文传播常以三种方式来实现:中介性转移,体裁互文和重新语境化。

(一)互文中介性转移

跨媒介互文性过程必然牵涉文本意义在异质媒介之间的中介性转移。首先,在语篇解读的互文过程中,人们将当前的知识信念与交际目标介入交际情景模式之中的程度就是互文的中介性[8]。而先前语篇应用于当前语篇所跨越的时间越长,转换加工的程度越大,其中介性就越强[7]。在许多情况下,中介性是一个涉及语篇“链”或“网络”的跨媒介复杂过程。譬如许多文本是通过报纸、微博、电视和互联网等大众传媒的中介作用形成的。此外,互文材料很少只是简单地被嵌入到某一语篇,而会根据该语篇内部的逻辑关系和语义结构被重新加以利用[9]。为了特定的受众反应,采用怎样的跨媒介互文性过程才能在受众身上诱发出预期的意义中介性转移,这必然是语篇生产者的主动选择。在相关的转换过程中,文本生产者有时还可能有意无意地让某些互文内容产生“误读”,一方面是为引导受众进入自己预设的解读位置,促成特定的受众反应;另一方面,这种“误读”所衍生的文本陌生化蕴含了巨大魅力。以下的例子及分析有助于了解在跨媒介互文过程中意义的中介性转移如何发生并衍生新的意义。

例1:Someone said, there are three apples that dramatically changed the world, the first apple tempted Eve, and the second apple knocked Newton awake, now there is another one held by Steve Jobs. The apple of Eve brought human beings morality; the apple of Newton brought people basic physics, and the apple that Steve Jobs made brought a revolutionary change on the quality of life of everyone.

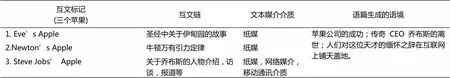

以上语篇选自微博上一个流行的段子“三个苹果,改变了世界”:一个诱惑了夏娃,一个砸醒了牛顿,一个现在握在乔布斯手中。其意义的中介性转换如表1所示。

表1 三个苹果的意义转换

根据斯维尔斯通的观点,中介性涉及“意义的移动”,即从一个社会实践到另一个社会实践,从一个事件到另一事件,从一个语篇到另一语篇的移动[10]。在上述例子中,语篇表层结构出现的“Eve、 Newton、Steve Jobs、morality、 physics、revolutionary change、 quality of life”等一系列明示互文标记关键词所引发的是与之相关的神话文本、宗教、科学、教科书、苹果产品、新闻报道评论等,它们构成了一个巨大的互文场域。该文本中的互文源标记,即三个“Apple”依次发生了意义的中介性转移。第一个“Apple”标引出圣经中关于伊甸园夏娃偷吃苹果的故事,这是个宗教或传说文本中虚构的东西。第二个“Apple”标引出的是“牛顿如何发现万有引力定律”的名人轶事,这是一个真实的水果。第三个“Apple”谁都会将其互文到苹果电脑公司及其销售的产品。每跨越一个特定介质的文本,“Apple”的互文所指就会发生一次转变,其意义就会在三个“Apple”互文源标记中发生转移,最终引发出受众对乔布斯的敬仰。

(二)体裁互文性

互文关系可以多种方式(语域、语类等)发生在语言的多个层面(词汇语法层、语篇语义层、语境层、意识形态层等),并通过不同的符号资源被标引出来。但更多时候,互文话语因不带互文源标记或因无法用显性的互文源标记做出标引,语篇的互文界限会变得模糊,这时所采用的往往是一种隐形互文方式,即体裁互文性,它指的是同一语篇中出现的不同风格(style)、语域(register)或体裁(genre)的一种混合交融,即巴赫金所说的“异体语言”(heteroglossia)。不容忽视的是,异质媒介本身作为文本的物质载体,它内在地带有自己独特的体裁属性,而体裁本身对表意和随之促成的特定读者反应都是起作用的,跨媒介的体裁互文因而赋予了文本生产者更大的修辞性操作空间。跨媒介体裁互文方式在广告中颇为常见,下面以一则西门子广告为例:

例2: Siemens[11]

Saving more than time.

Siemens answers keep the Guangzhou-Foshan subway line running efficiently and on time, while helping keep traditions alive.

Guangdong province is home to some of the world’s great martial arts, including the centuries-old Yong Chun.

It all adds up to make the cities of Guangzhou and Foshan more livable. And it’s just one example of whatSiemensis doing in China and around the world to help cities grow more sustainably.

For cities are created for people. And to thrive, they must work for the people who live there. They must support the lives of people like Master Meng, who sees a better future while preserving respect for the past. For only when we put people first, do we create answers that last.

该广告中体裁互文方式涉及若干种类:如人物故事体裁、商业广告体裁和公益宣传体裁等。这几种体裁的原文本至少可以由以下多种媒介得以呈现:关于咏春功夫的电影,关于西门子城际铁路的纸媒或数媒商业广告,关于科技以人为本和文化传承理念的电视公益宣传。通过“咏春”这个互文标记,该广告语篇将“佛山咏春拳”这一互文信息呈现给受众,接着相继完成从“佛山咏春拳”到介绍“西门子广佛城际铁路”和宣传“科技为人与文化传承而生”的多个视角转换。这种转换是通过多种体裁的互文过程来实现的,它们分别传递给受众娱乐新颖性(电影体裁);先进与与时俱进感(广告体裁),亲近与可信任感(公益宣传体裁)等体裁信息。在各种体裁的相互糅合下,受众在不知不觉中接受了该广告力图创造的预期读者反应,即西门子公司产品是一个集“现代与文化传承”与“科技与生活完美结合”为一身的典范。

(三)重新语境化

实现跨媒介互文性关系的另一重要方式是“重新语境化”(recontextualization)。林奈尔将其定义为“某些东西从一个话语(语境中的文本)到另一个话语,或从一个话语传统到另一个传统的动态转移和转换。”[12]。重新语境化在话语层面上包括语言表达、概念和命题、事实、论点和论证、故事、评价、价值与意识形态、知识与理论构建、看待事物与对待事物的方式、思维方式与言说方式等[7]。跨媒介文本在异质媒介之间转换时,也是在参照或指涉其它文本的互文过程中,因文本的呈现媒介发生了变化,导致文本的生成语境必然需要重构,即对跨媒介文本的重新语境化是种必然的主动选择,是为生成新的文本意义而服务的。以下试举微博上的某功夫漫画为例:

例3:

打狗棒:如果有一天,一群小怪兽跟着大怪兽来破坏地球,奥特曼忙不过来,我也可以使出打狗棒法助阵了,拯救地球,功德无量啊!

葵花点穴手:看电视就知道了,穿越无处不在啊,没准哪天我就碰上个清朝来的阿哥,我一招葵花点穴手,阿哥立马变标本。

易筋经:网上关于飞碟的报道越来越多,外星人可能真的要来了。若如小心被抓去解剖研究,易筋经就可以自救,经脉易位还能迷惑那些异性侵略者呢。

以上语篇是一个漫画文本的文字部分(漫画已略去),它通过挪用、仿拟、语体化等方式把许多概念和命题,原有看待事物的方式、思维与言说方式等进行了重新语境化,将武侠小说中富有超常想象力的语境(打狗棒、葵花点穴手、易筋经),卡通片和影视片中的娱乐语境(小怪兽、奥特曼、穿越、阿哥、外星人)与科技语篇中客观陈述事实的语境频繁进行穿插融合,再重新移植到当前漫画的调侃语境中。“重新语境化”的方式将原有的毫不相关的跨媒介文本置于新语境下,来诱使受众采取特定态度进行阅读并激发受众特定的反应,从而使某些特定信息更获关注。重新语境化是后现代主义跨媒介互文性的一大特点,它通过创新性地挪用各种异质媒介文本,并将其置于新文本所设定的陌生化语用预设语境中,令受众感受到新文本出其不意的意义传播效果。

三、结语

因对文本表意的要求不断提升,当代的多元传播逐步形成了对多媒介的依赖。跨媒介互文性传播不仅可以作为文本生成的策略,也是文本生产者有意识使用的修辞手段,他们策略性地引用和指涉其他异质介质文本,把某些立场和解读优先置于其它立场和解读之上,引导受众用一种特殊的方式解读文本,促成特定的受众反应,实现文本的修辞功能。多元异质媒介文本互文性传播对文本生成方式、文本的意义传播以及受众的审美反应等方面都带来了重要的变化,同时也开拓了后现代互文性研究的新领域。

参考文献:

[1] 任凤梅.互文视域下的英汉新闻语篇分析[J].新闻爱好者,2010,(6):105.

[2] 赵毅衡.符号学[M].南京:南京大学出版社,2012.41.45.

[3] 辛斌.语篇研究中的互文性分析[J].外语与外语教学,2008,(1):7.

[4] Angela McRobbie. Postmodernism and Popular Culture [M]London/New York: Routledge. 1994.13.

[5] 张红燕.论批评性话语分析[J].内蒙古民族大学学报(社会科学版),2005,(6):31.

[6] 何自然,冉永平.语用与认知:关联理论研究[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2001.15.

[7] 辛斌,李曙光.汉英报纸新闻语篇互文性研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2010.61.43.28.

[8] Beaugrande,etl.Introduction to Text Linguistics[M].London/New York:Longman.1981.182.

[9] 辛斌.语篇研究中的互文性分析[J].外语与外语教学,2008,(1):9.

[10] 赖彦.新闻语篇中的互文中介性分析[J].外语与外语教学,2009,(3):19.

[11] 西门子中国公司.开往永春的地铁,重温中华文化的美与善,可持续发展的城市[N]. China Daily, 2011-09-20(13).

[12] Linell.Discourse across Boundaries:On Recontextualisations and the Blending of Voices in Professional Discourse[J].Text,1998,(2):144.

A Probing into Cross-media Intertextuality

DONG Yan, GUO Shao-bo

(Foreign Language Department, Guangdong Medical College, Dongguan Guangdong 523808, China)

In Neo-media Era, the trend of cross-media intertextuality arises in text production and interpretation owing to the heterogeneity of text communication media. Given the reviewing of the original definition of intertextauality, this paper is a probing into the potential of cross-media intertextuality, which could have been entailed in the definition of intertextuality. The conclusion is that there are three major ways to achieve cross-media intertextual communication, i.e. Movement of mediated meaning in intertexts, generic intertextuality and recontextualizing operations. Cross-media intertextuality is both text production strategy and rhetoric devices in order to prioritize some stance and reading position inducing the readers to interpret the text with specific attitudes and provoking anticipated reader’s response.

Cross-media Intertextuality; Intertextual Communication; Text Production Strategy; Reader’s Response

G20

A

2095-414X(2015)01-0084-04

董燕(1971-),女,讲师,硕士,研究方向:语言符号学.

2013年广东医学院科研基金项目(XK1486).