经皮血管内成形及支架置入术治疗伴重度颈动脉狭窄脑梗死患者的疗效观察

袁良国

山东郓城县人民医院神经内科 郓城 274700

颈动脉狭窄在临床中是引发短暂性脑缺血和脑梗死的主要因素,血管狭窄的程度和缺血性脑卒中的发生几率呈正相关性,伴重度颈动脉狭窄的脑梗死在临床上有极高的复发率,且患者治疗后的认知功能及运动功能的恢复较差,对患者的生命以及生存质量存在着严重威胁[1-2]。近年来随着医学水平的不断发展,我院应用经皮血管内成形术(PTA)及支架置入术(CAS)在临床开展对伴重度颈动脉狭窄的脑梗死患者进行治疗,取得较满意疗效,现报告如下。

1 资料方法

1.1 一般资料 选取2010-01—2012-07在我院收治的104例伴重度颈动脉狭窄的脑梗死患者,根据治疗分为对照组和观察组各52例,所有患者均是因脑梗死入院,经完善的头颈部CT血管造影或数字减影血管造影检查确诊为相关定位侧的重度颈动脉狭窄,排除同时伴对侧颈动脉、椎动脉及基底动脉的重度狭窄、闭塞、房颤,排除用药禁忌证患者,排除严重的肝肾功能不全及恶性肿瘤等病变。对照组男32例,女20例;年龄44~72岁,平均(59.4±7.2)岁;高血压史36例,糖尿病史12例,冠心病史23例;吸烟11例,饮酒13例。观察组男33例,女19例;年龄45~74岁,平均(59.7±7.0)岁;高血压史34例,糖尿病史11例,冠心病史23例;吸烟13例,饮酒12例。2组患者在性别、年龄、基础疾病、狭窄范围等一般资料方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 治疗前对患者的高血压、冠心病、糖尿病等基础疾病给予药物控制。对照组口服阿司匹林300mg/次及氯吡格雷75mg/次,1次/d,若病情稳定,无新发梗死或出血,6个月后转为口服阿司匹林100mg/次或氯吡格雷75 mg/次,1次/d,同时所有患者口服阿托伐他汀10~80mg,每天晚间服用1次,普罗布考250mg/次,2次/d。阿托伐他汀根据患者自身的LDL-C水平确定服用剂量,治疗前低于LDL-C目标值(≤2.60mmol/L)患者给予阿托伐他汀10~20mg。观察组术前3d给予阿司匹林300mg/次及氯吡格雷75mg/次抗血小板凝聚治疗,1次/d,根据造影检查结果送球囊导管于病变位置扩张,进行皮血管内成形术,随后选择适宜病变型号的自膨式(Wallstent)支架置入,放置成功后进行脑血管造影检查,24h后给予神经系统检查,48~72h再次确认无新发梗死、出血,给予药物控制同对照组。

1.3 观察指标 所有患者随访1a,对比分析2组治疗后的临床效果,并根据美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)评分对治疗前和治疗后1周、2周、1个月、3个月、6个月时的随访结果进行评分[3]。临床效果主要从治疗前后动脉狭窄范围及血管直径改变、并发症发生率3个方面进行对比分析。

1.4 统计学方法 采用SPSS 16.0软件包进行处理,组间率的比较采用χ2检验,计量资料以均数±标准差表示,比较行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗后临床效果比较 治疗前2组动脉狭窄范围及颈动脉血管直径差异无统计学意义(P>0.05),治疗后2组的两项指标均有明显改善(P<0.05),观察组改善程度明显高于对照组(P<0.05);观察组治疗后脑梗死复发率及病死率均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组临床效果比较 [n(%)]

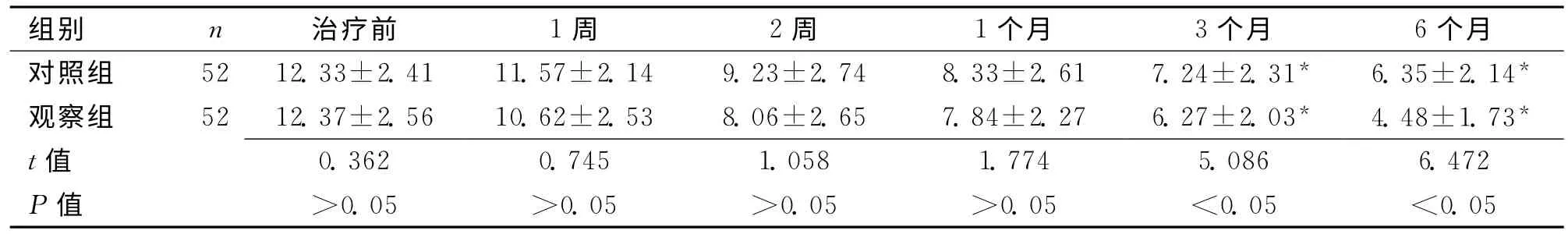

2.2 NIHSS评分比较 2组患者治疗前的NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后均有不同程度的降低,治疗后1周、2周、1个月时观察组NIHSS评分降低幅度略高于对照组,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后3个月、6个月时的NIHSS评分比较观察组明显低于对照组(P<0.05),2组NIHSS评分均较治疗前明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后的NIHSS评分比较 (±s,分)

表2 2组治疗前后的NIHSS评分比较 (±s,分)

注:与治疗前比较,*P<0.05

组别 n 治疗前 1周 2周 1个月 3个月 6个月对照组 52 12.33±2.41 11.57±2.14 9.23±2.74 8.33±2.61 7.24±2.31* 6.35±2.14*观察组 52 12.37±2.56 10.62±2.53 8.06±2.65 7.84±2.27 6.27±2.03* 4.48±1.73*t 值0.362 0.745 1.058 1.774 5.086 6.472 P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

颈动脉狭窄在临床上有较高的发病率,大多是因粥样硬化所致,因为颈动脉在其分叉部位和颈内动脉的起始段血流动力学发生改变,血液中的脂质成分在该部位出现沉积,引起颈动脉内膜变厚,有斑块形成,从而发生颈动脉狭窄[4-5]。脑梗死目前是导致人类死亡的主要疾病之一,是造成患者长期残疾的首要原因,颈动脉狭窄与脑梗死的发生、发展有密切相关性,可经由栓塞和血流动力学机制引起脑梗死。有研究证实,有20%~30%的脑梗死是因颈动脉狭窄发生的,同时发生脑梗死的患者70%左右都合并有不同程度的颈动脉狭窄[6-7]。两者并发,临床病死率极高,即使能挽救患者的生命,也会留下不同程度的残疾,为患者以及整个家庭都带来剧大的痛苦,因此,寻找并规范治疗伴重度颈动脉狭窄脑梗死患者的有效方法,是目前国内外面临的新问题。

此前传统的治疗方法多为药物溶栓治疗,随着血管内成形联合支架置入技术的应用,为颈动脉狭窄的治疗开辟了新途径,该术式侵袭性小,能重复操作,术后患者恢复迅速,在对多处病变的处理,特别是因自身原因不能耐受手术、累及多支血管、无法从病变部位手术的患者有重要治疗意义[8]。手术操作中要轻柔、谨慎,少做预防性扩张,尽量控制手术时间,本次研究结果显示,治疗后观察组的临床效果明显优于对照组(P<0.05),这是因为观察组术式属于微创治疗,在一定范围扩大了手术适应证,对血管的扩张成形、维持血管扩张、改善血管残余狭窄有显著效果,并能迅速对脑血流动力学进行改善,临床治愈率高,术后复发减少。NIHSS评分是国际标准化的神经系统检查,是对卒中患者神经功能缺损的表达[9]。本研究中治疗后的NIHSS评分比较观察组明显低于对照组(P<0.05),这说明患者经皮血管内成形联合支架置入术复张后,脑部血供明显增加,脑部功能恢复、好转,能明显改善患者的神经功能损伤,对患者的术后恢复及生活质量意义重大。

综上所述,皮血管内成形及支架置入术是治疗伴重度颈动脉狭窄脑梗死患者的有效方法,对提高疗效,降低并发症,改善患者的预后均有积极作用,随着血管内的介入技术不断发展,支架材料的更新,该术式会更加安全有效,临床应用前景广阔。

[1]刘长华,杨先春,杨克勤.多层螺旋CT脑灌注成像联合CTA在颈动脉狭窄与脑梗死中的应用价值[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(7):5-7.

[2]刘建峰,侯凯,李辉,等.颈动脉血管成形支架置入术治疗颈内动脉狭窄临床分析[J].中国全科医学,2014,17(5):588-590.

[3]蔡成仕,黄立军.缺血性脑血管病患者应用颈动脉支架成形术治疗的临床效果分析[J].中国医学前沿杂志,2014,11(3):143-145.

[4]严家川,张猛,王延江,等.颈内动脉中重度狭窄支架置入血管成形术后局部脑灌注的变化及意义[J].解放军医学杂志,2011,36(8):833-835.

[5]钱苏荣,傅西安,潘耀华,等.颈内动脉狭窄血管成形及支架置入术临床探讨[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(2):1-3.

[6]李保清.动脉溶栓介入治疗老年急性颈内动脉系统脑梗死患者疗效分析[J].中国实用医刊,2014,13(9):49-51.

[7]乐经科,关健伟.血管内支架形成术在治疗颈动脉狭窄中的应用探讨与展望[J].中国实用神经疾病杂志,2011,14(17):93-95.

[8]李钢,蔡晓斌,朱治山,等.颈内动脉狭窄血管内支架植入术12例分析[J].中国实用神经疾病杂志,2012,15(21):67-69.

[9]杜会山,曾艳芳,耿晓坤,等.介入治疗对伴重度颈动脉狭窄的脑梗死患者近期综合预后的影响[J].中国老年学杂志,2012,32(23):73-74.