多层螺旋CT血管造影对颅内动脉瘤的诊断价值探讨

张昌伟 叶达林

河南郸城县人民医院CT室 郸城 477150

颅内动脉瘤是神经科临床常见疾病,其破裂所致蛛网膜下腔出血、脑出血具有较高的致残率和病死率,因此早期作出明确诊断并及时给予治疗对避免致残或死亡和提高患者的生存质量具有重要意义。目前数字减影血管造影(DSA)是诊断颅内动脉瘤的“金标准”,近年来,随着多层螺旋CT血管造影技术(CTA)的快速发展,以及其所具有的高效、准确、无创等特点,使其在颅内动脉瘤术前诊断中的应用越来越广泛[1]。本文回顾分析本院72例颅内动脉瘤患者的影像学及临床资料,并将CTA和DSA诊断结果进行对比分析,以探讨其在颅内动脉瘤诊断中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集2011-03-2014-03我院收治的颅内动脉瘤患者72例为研究对象,男42例,女30例;年龄32~77岁,平均49.6岁。Hunt-Hess分级:Ⅰ级16例,Ⅱ级29例,Ⅲ级20例,Ⅳ级6例,Ⅴ级1例。

1.2 检查方法 多层螺旋CTA检查:采用GE-Optima 660型64排螺旋CT仪进行扫描检查,患者取仰卧位,扫描参数为:工作电压120kV,电流210mA,层厚0.625mm,矩阵512×512,螺距0.969:1,扫描时间为4~6s。患者先常规扫面以确定C2弓下缘~颅底扫描范围,采用高压注射器经肘静脉以3.5~4.0mL/s流速注射非离子型造影剂碘帕醇90 mL,延迟16~20s后开始扫描。DSA检查:应用GE Innova 3100造影机,造影剂为碘帕醇,采用Seldinger技术经股动脉穿刺行一侧椎动脉及双侧颈内动脉的造影,侧、正及斜多体位投影至病灶显影满意。将扫描数据输入EBW4.0工作站行容积再现(VR)、最大密度投影(MIP)及多平面重建(MPR)等图像后处理。所有CTA检查图像均由两名高年资影像诊断医师进行双盲分析、评价,并将诊断结果与DSA及手术进行对比,主要观察动脉瘤的大小、瘤顶指向、瘤颈直径和瘤体与载瘤动脉之间的关系等。

1.3 统计学方法 数据录入SPSS 13.0软件包进行分析处理,计数资料率的比较用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

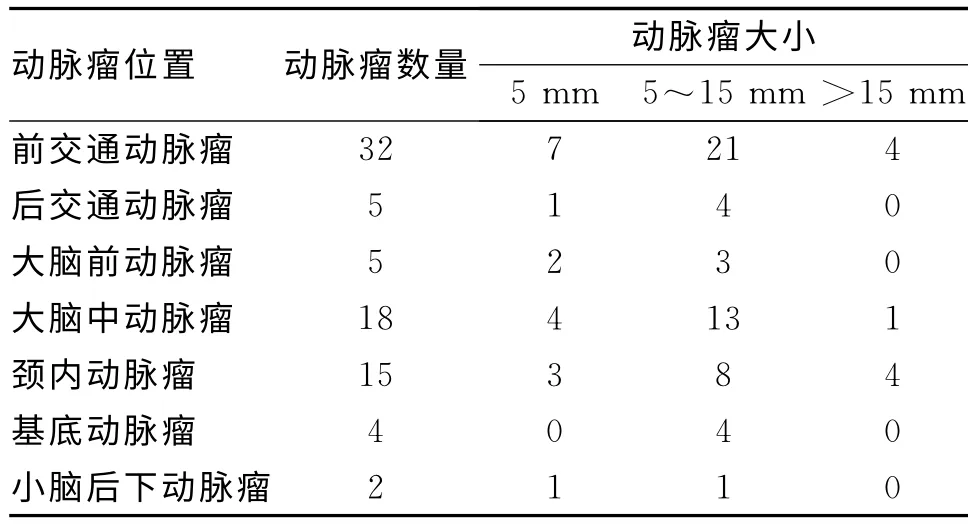

2.1 颅内动脉瘤检出情况 72例患者经手术确认共81个动脉瘤,直径最小为2mm,最大为23mm,见表1。

表1 72例患者动脉瘤的分布及瘤体大小 (n)

2.2 CTA、DSA与手术结果比较 CTA检查确诊69例,漏诊3例4个动脉瘤(占4.94%),漏诊的动脉瘤分别位于左侧后交通动脉和左侧大脑前动脉A1、A2段、右侧颈内动脉床突上段,瘤体直径均<3mm,其中1例为多发动脉瘤,CTA检查显示为2个,手术确认为3个动脉瘤;2例(3个动脉瘤)行DSA检查发现并经手术确认,其诊断检出率为95.06%;DSA确诊79个动脉瘤,漏诊2个(2.47%),瘤体直径均<3 mm,其中1个为多发动脉瘤,1个为检查时报为可疑,均经手术发现并确认,其动脉瘤检出率为97.53%,两种检查方法颅内动脉瘤检出率比较差异无统计学意义(P>0.05)。CTA检查可清晰显示动脉瘤的位置、大小、瘤颈宽度、瘤顶指向载瘤动脉与周围组织的结构关系,并与术中所见基本一致,见图1、图2。

图1

图2

图1、2为右侧后交通动脉动脉瘤(箭头所示);图1CTA VR重建与 图2DSA检查检出动脉瘤部位、形态、大小大致相同

3 讨论

颅内动脉瘤是指颅内动脉壁异常膨出造成局部颅内动脉瘤样突起,是引起蛛网膜下腔出血的主要原因。多见于40~66岁中老年人群,多发于Willis动脉环分叉处及分支部分,其发生、发展与动脉硬化、高血压及血管炎性病变等因素相关。患者临床以自发性脑出血、动眼神经麻痹及脑血管痉挛等为其主要特点,临床主要表现为剧烈头痛、恶心呕吐及烦躁等脑膜刺激征,并出现颅内压的升高。研究显示[1],颅内动脉瘤首次破裂后,患者病死率高达30%~40%,且存活的病例有1/3的患者可再次发生出血。因此,早期作出诊断及准确定位并行手术或介入等治疗,是避免患者致残和死亡,提高生存质量的重要手段。

目前,DSA仍是颅内动脉瘤诊断及术后随访检查的“金标准”,其可清晰显示颅内动脉瘤的形态、部位、大小、数量、是否存在动脉痉挛、瘤颈的宽窄及瘤体与载瘤动脉和其他血管的关系等,且可反映动脉瘤的血流动力学及侧支循环,具有检出准确率及空间分辨率高等特点,尤其对夹层动脉瘤、小动脉瘤及远端动脉瘤的诊断具有一定得优势。但DSA检查也存在诸多局限性:(1)DSA是一种有创性检查,对设备及人员要求高,耗时长,操作复杂,存在0.1%~0.5%的永久性神经系统并发症及0.3%~0.8%严重非神经系统并发症发生率[2];(2)因动脉瘤内有血栓形成、血管痉挛或血管重叠等因素,易产生漏诊或显示的瘤体体积较小;(3)DSA只能显示动脉管腔,而不能同时显示脑组织[3]。

CTA是一种无创性血管成像检查技术,与DSA相比其具有诸多优势[4]:(1)操作简便,成像迅速,尤其适于急诊为重患者,同时不会增加脑血管痉挛及再出血的风险;(2)检查在显示血管的同时还能较好的显示动脉瘤瘤体、瘤颈及其与颅骨骨质及周围血管之间的空间关系,此外也能清晰显示管腔血栓和瘤壁钙化等;(3)检查对人员和设备就要求较低,因而适于基层医院开展。但研究显示[5],CTA诊断颅内动脉瘤因受颅底骨质的影响,对血管瘤与穿支血管间的关系、<3 mm的颅底和基底动脉小动脉瘤显示效果低于DSA;此外,CTA无法动态显示血流信息,不能对优势动脉的供血状况及血流方向进行正确判断。本文结果显示,两种方法在诊断颅内动脉瘤方面无明显差异,且CTA检查可清晰显示动脉瘤的位置、大小、瘤颈宽度、瘤顶指向载瘤动脉与周围组织的结构关系,与徐小军等[6]报道基本一致。表明对CTA诊断准确率较高,对多数患者来说,CTA可替代DSA作为术前颅内动脉瘤检查的重要方法。

综上所述,CTA是一种无创、快捷的颅内动脉瘤诊断方法,可作为颅内动脉瘤筛查、诊断及其破裂所致急性出血的首选影像学检查方法,适于在基层医院推广使用。

[1]郑功远,周志刚.64层螺旋CT血管成像对颅内动脉瘤的诊断价值[J].中国实用神经疾病杂志,2011,14(17):26-27.

[2]刘庆国,郭兴,宋志斌,等.64层螺旋CTA和3D-DSA对颅内动脉瘤诊断价值比较的系统评价和Meta分析[J].中国现代神经疾病杂志,2013,13(3):194-200.

[3]叶印泉,肖新兰,唐小平,等.MRA与CTA在颅内动脉瘤诊断价值的比较[J].医学影像学杂志,2014,24(1):9-11.

[4]田卫兵,张小伟,范波胜.64排螺旋CTA与DSA诊断颅内动脉瘤对比分析[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(9):69-70.

[5]高鹏.CT血管成像对颅底动脉瘤的诊断价值探讨[J].河南科技大学学报,2014,32(1):16-17.

[6]徐小军,于建刚,孙敏,等.头颅CT血管造影对颅内动脉瘤诊断价值的临床研究[J].卒中与神经疾病,2012,19(1):38-40.