乳制品行业破坏性颠覆的研究

——以蒙牛“特仑苏”为例

中央财经大学 侯本宇方

乳制品行业破坏性颠覆的研究

——以蒙牛“特仑苏”为例

中央财经大学 侯本宇方

摘 要:本文通过案例研究法,以蒙牛集团特仑苏业务为例,对实施破坏性颠覆的内外部环境基础、破坏性颠覆的机遇以及相关特征、破坏性颠覆后企业以及行业的状况做了破坏性颠覆案例研究。

关键词:破坏性颠覆 蒙牛 特仑苏 乳制品行业

1 企业环境分析

1.1 宏观环境分析

宏观环境因素主要包括经济因素、社会因素、技术因素、环境因素以及政治与法律因素等几部分,我们将利用PEST模型对实行破坏性颠覆时的蒙牛宏观环境进行分析。

(1)政治与法律因素(Political factors)。在我国第十个五年规划中,乳制品行业是国家重点扶持发展的产业,国家出台了一系列鼓励乳制品行业企业发展的政策。我国当时实行乳制品进口高税率,阻挡了大部分的外来竞争,又采取部分官方采购和宣传鼓励,增加了乳品消费量。

(2)经济因素(Economical factors)。2005年我国乳制品行业发展良好,蒙牛企业效益继续提高。人均消费水平显著提高,购买能力增强,消费结构变得更加合理。2005年城镇居民与农村居民的人均可支配收入均有显著增加,并且恩格尔系数较之前有明显减少。

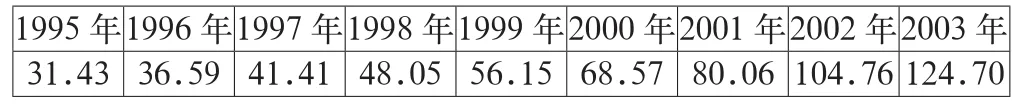

(3)社会和文化因素(Social factors)。乳制品逐渐从过去的奢侈品过渡到了生活必需品。以2003年为例,我国城镇居民人均乳制品支出达124.70元,比20世纪末增加了100%。

表1 1995年~2003年全国城镇居民人均乳制品消费支出 单位:元

(4)技术因素(Technological factors)。我国乳业技术进步较慢。中国奶牛业在牧草培育及奶牛单产方面存在严重缺陷。在加工科技上的研发环节问题较弱,产品科技含量低,尤其是对不同菌种发酵后产生的保健因子的研究几乎为零,菌类本身及其发酵次代谢产物对人体健康和食品保藏性能影响、产品组成和加工工艺对各种功能成分活性的影响等,由于缺乏必要相关的研究,产品的针对性差。另外,在乳品包装控制、贮存运输等方面的技术还远落后于国际领军企业。

1.2 产业环境分析

(1)产业集中度。经调查资料计算发现,2004年我国乳制品市场C4=0.45,这意味着2004年前后我国乳制品市场结构呈现垄断竞争甚至寡头垄断的态势。(2)2004年下半年,蒙牛开始形成规模经济。(3)2005年以前,乳制品行业尤其是成品液体乳制品行业内产品差异几乎不存在。(4)乳制品行业由于其特殊性,具有资本密集和技术密集的双重特点,行业进入壁垒非常高。

2 颠覆性战略的可行性分析

2.1 发现颠覆机会

2.1.1 高端奶市场

低端奶市场趋于饱和,在经历过纯奶和酸奶竞争后已经进入了一个恶性竞争状态,彼时的中国的奶价已远低于其产品价值。与此相对的,高端奶产品(主要是进口奶)利润率高达30%,远远高于当时低端奶2%~3%的利润率水平。改变不利地位的机会便是进行创新性的产品升级,提高奶产品的价值,填补国产高端奶市场的空白。

2.1.2 中国消费者的消费能力与消费结构

自中国申请加入WTO以来,伴随着收入水平的大幅上升,高消费人群迅速涌现,也带动了整体消费能力。与此同时,消费者需求也产生了变化,消费种类和额度有了较大改变。消费观念的变化造成了消费结构的改变,消费群体不再局限于基本功能的满足,消费更关注是否能体现个人生活品质、个人价值和个人品味。由此产生的竞争颠覆机会是如何设计一款能满足高消费群体需求的产品,同时提高自身品牌形象。

2.1.3 突破国家标准

国家牛奶中蛋白质含量标准是2.9g/100g,特仑苏问世以前没有人想过超越这个标准,这也是乳业产品同质化严重的原因之一。走出同质产品竞争窘境的机会,突破无法改变国家标准的思维桎梏,重定乳业行业新标准,开辟乳业新时代。

2.1.4 市场定价传统和消费习惯

彼时的乳企都信奉“低价换市场”的信念,消费者由此尝到了低价的甜头。企业有机会打破这一信条,创造性地改变定价与销售方式[撇脂定价法(撇脂定价法,即market-skimming pricing,又称高价法,即将产品的价格定得较高,尽可能在产品生命初期,在竞争者研制出相似的产品以前,尽快地收回投资,并且取得相当的利润。然后,随着时间的推移,在逐步降低价格使新产品进入弹性大的市场)与整箱销售],让消费者接受一个天然的高价格,让市场消费习惯重新形成。

2.2 战略逻辑

在2004年,以蒙牛为代表的乳制品行业,实施了多轮次的价格战:第一轮价格战发生在6月至8月中旬,乳制品平均降价幅度达到20%~30%,随后在八月下旬回复正常价格;第二轮价格战发生在“十一”期间,蒙牛某些商品甚至卖到每份0.6元,甚至低于某些小厂商的成本价,但是降幅巨大、波及地区广泛、持续时间长的成本领先战略并没有为蒙牛赢得真正的市场利润,当年蒙牛的利润率仍然在5%以下的低水平徘徊,这就意味着在当时的市场条件下,蒙牛单纯依靠规模优势坚持单一的成本领先战略不是明智的选择。而相比于低端奶市场价格透明化、利润被严重压缩至3%以下的现实,乳制品行业部分外企的高端奶市场利润却可以达到30%,在这样的利润差距下,国内其他竞争者专注于成本竞争,而蒙牛则选择了差异化战略。抓住外国产品进入国内市场的空白期,利用这段时间率先开创乳制品高端品牌——特仑苏,在产品本身和附属服务“特仑苏名仕会”两个层次挑战国内产品行业标准,进行破坏性颠覆,而且,随后马上采取部分集中战略,把经营战略的重点放在由特仑苏开辟出来的新的细分市场上。

图1

在这一战略过程的实施中,蒙牛既争取获得有利的环境支持条件,又注重培育和提升内部的经营能力,在外部环境和内部实力之间进行互动整合,实现了成功的破坏性颠覆,最终获得持续竞争优势。

3 颠覆后企业与行业状况

3.1 颠覆成功后的企业状况

蒙牛财务报告显示,2006年销售额由2005年的人民币108亿元,增至人民币162.46亿元,比去年大涨50.1%,股东应占净利润达7.27亿元,同比增长59.21%。每股基本盈利及每股摊薄盈利均为人民币0.532元,而就在前一年,也就是2005年,这两个数据为0.365元及0.334元。蒙牛和伊利的主营业务收入已经相当接近,但另一个数据显示,蒙牛在营业收入仍较伊利略低的情况下,2006年的净利润比伊利高出1.4亿元,较之2005年的0.8亿元又有了大幅提升,这正好说明蒙牛的利润率在跨越式地提升。

3.2 颠覆成功后的行业状况

伴随着蒙牛特仑苏的推出,中国乳制品进入了高端奶时代,业内其他企业争相效仿。短短几年时间里,各自推出旗下的高端产品。从而解放了利润率,利润的流入为企业注入了新的活力,也使得民族乳企摆脱了长期竞争导致的“奶贱于水”状况,利润不断下滑的局面。从而使中国乳业利润总额终于摆脱了2004年下滑的境地,开始逐年提升。

4 结语

蒙牛作为市场的颠覆者是成功的,特仑苏的成功不仅仅是因为它是市场上未曾有过的产品,也不是因为标出了无人敢标的价格,而是因为它将战略颠覆的理念细化到具体细节,从宣传到推广,从个例到推广,从分析到实行,它颠覆的不是具体的产品或服务,而是僵化的行业规范。

特仑苏作为颠覆产品的使命早已结束,但是,它折射出的破坏性颠覆精神永远值得我们借鉴学习。

参考文献

[1] 姚建.蒙牛集团的竞争战略研究[D].对外经济贸易大学,2006.

[2] 史浩然.营销的“独树一帜”——论蒙牛特仑苏的差异化营销策略[J].商场现代化,2008(15).

[3] 陈莉.从蒙牛特仑苏谈概念营销[J].中国管理信息化,2010(01).

中图分类号:F426

文献标识码:A

文章编号:2096-0298(2016)05(b)-154-02