现代学徒制:从学校到工作过渡的“优择”与“低保”

□白 玲 张桂春

现代学徒制:从学校到工作过渡的“优择”与“低保”

□白玲张桂春

摘要:国际上从学校到工作过渡的模式主要有“直接过渡”模式、“同时过渡”模式和“推迟过渡”模式三种。现代学徒制作为“同时过渡”模式的典型代表,以其成本分担合理、质量保障较大和社会收益较高等优势在三种模式的差异比较中成为国际上从学校到工作过渡的最优选择,同时也是我国学徒制从古至今演变的现实选择。为促使青年从学校到工作平稳、顺利、高效过渡,我国不仅需要对现代学徒制作出本土化的界定,还需在主体、法律以及平台等方面进行最低保障的探索。

关键词:现代学徒制;从学校到工作过渡;最优选择;最低保障

随着以知识和创新为主的智能经济时代的到来,各国面临着经济的提质增效和转型升级,这对企业技术创新能力提出了更高要求,企业员工的创新能力和综合素质成了企业的核心竞争力。如何培养出企业所需的核心技能人才,并减少个体从学校到工作过渡的适应成本和社会资源的浪费,提高对企业的贡献率,成为各国职业教育重点关注的话题。2006年,国际现代学徒制创新网络(International Network of Innovative Apprenticeship,简称INAP)在德国成立并召开了首次学术会议,主题为“学徒制的复兴:对学习型企业的回答”,这是学术界对现代学徒制发展情况综合考察后得出的结论[1]。我国2014年5月发布的 《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号)与8月印发的 《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》(教职成[2014]9号),都强调现代学徒制是提高技能人才培养质量,完善校企合作、工学结合人才培养体系,建立职业教育质量保障体系的重要举措。毋庸置疑,现代学徒制成为了国际公认的通过“工作与学习相结合、学校与企业相结合”,促进学习者综合职业能力发展,以校企合作为特征,增强企业竞争力的一种重要的职业教育制度安排和人才培养方式[2]。

通过比较目前国际上从学校到工作过渡的几种重要模式,凸显现代学徒制在协调教育和就业系统、减少青年失业率、提升企业竞争力等方面的优势,进一步分析说明现代学徒制是促进青年从学校到工作过渡的最优选择。在此基础上,对现代学徒制如何在我国实现本土化,如何在学校本位职业教育与工作本位职业培训之间进一步发挥“绿色过渡带”作用,以帮助青年高效、顺利地实现从学校到工作的过渡,进行最低保障的探索则显得更为迫切。

一、现代学徒制:从学校到工作过渡的最优选择分析

从学校到工作岗位是人生两大活动场所的转变,职业教育与培训是青年从学校走向工作岗位的缓冲剂、润滑剂。各国职业教育与培训的方式不同,其在从学校到工作过渡中发挥的作用也不尽相同。比较分析各种从学校到工作过渡的模式,方可作出最优选择。

(一)国际上从学校到工作过渡的主要模式

目前,国际上在职业教育系统内从学校到工作过渡的模式主要可归纳为三种,每种模式都具有不同的特点,但在每种模式中都必须跨过两个门槛,分别为从普通学校教育到职业培训(教育)的门槛,从职业培训(教育)到工作岗位的门槛,每种模式对跨越这两个门槛都有各自的解决办法。如何顺利跨越这两个门槛是各国职业教育提升青年就业率、将潜在劳动力转化为有效生产率必须要面对的问题。

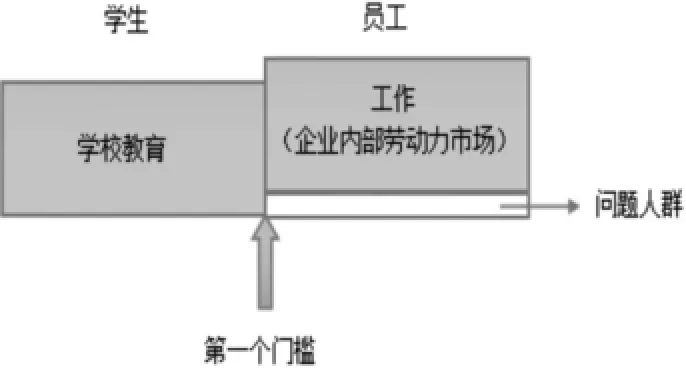

1.直接过渡模式。在第一种模式中(如图1),从学校到工作过渡的两个门槛被巧妙地简化为一个门槛,大部分从学校毕业的学生直接走上工作岗位。学生从学校毕业结束学生身份的同时获得职业资格,并依据自身职业资格在企业内部劳动力市场中获得员工身份。这种模式大大地降低了青年失业率,减少了社会上的问题人群,为学生提供了界限分明、身份明确、整齐划一的从学校到工作过渡的途径。但这种模式的运作需要两个条件:第一,学校教育具有高水平,企业对学校所培养的人才具有很高的认可度;第二,企业内部具有完善的员工培训体系。员工工作能力的培养贯穿于企业发展的整个过程,相应地,职业培训成为企业发展的重要支撑。

图1 直接过渡模式

这种模式的典型代表是日本。在日本终身雇佣制背景下,职业培训主要是企业内部的事,几乎所有的大型企业都自行构建了本企业内的职业技术教育体系,对其员工进行从录用到退休为止的全程的教育和训练[3]。日本学校的应届毕业生和其它成年求职者有着不同的劳动力市场和截然不同的招聘标准,劳动力市场对年轻人开放得多;日本企业与学校之间有着长期的合作,对学校推荐的适于本企业的学生较为信任,主要关注就业学生的综合教育素养和“可培训能力”[4]。正是这种平稳的、将门槛化二为一的、具有“全纳性/全员性”特点的从学校到工作过渡的模式创造了日本令世界瞩目的教育参与率和青年学生就业率。

这种模式给就业个体、企业及社会带来的益处不言自明,但随着智能经济时代的到来,智能经济对企业经济的冲击力加大,产品更新换代周期大幅度缩短,对个体和企业的创新意识和创新能力提出了更高要求,很多企业的生命周期骤然缩短,产业、行业、职业的界限日渐模糊,这些因素将导致企业内部劳动市场的不平衡运作,致使这种直接过渡模式的弊端日渐凸显。

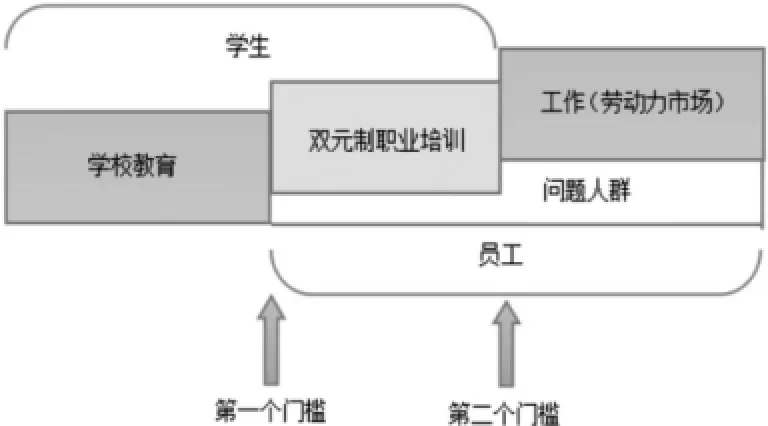

2.同时过渡模式。在第二种模式中(如图2),从学校到工作的过渡借助双元制职业培训得以实现,第一个门槛和第二个门槛都比较低,学生结束学校教育后通过双元制职业培训平稳地过渡到工作岗位上。在此模式中,青年在双元制职业培训中具有双重身份,既是职业学校的学生,也是企业中的一名学徒、准员工,作为学生的角色逐渐被作为员工的角色所取代。最为重要的是,在这种模式中,不论是学生身份还是学徒身份,都是有法律保障的。借助于健全的职业体系,教育系统和工作系统由于供需关系而彼此联系[5]。职业培训成了衔接学校教育与企业劳动力市场的桥梁,青年的失业率也较低,在学校与工作过渡中产生的问题人群也相对较少。

图2 同时过渡模式

毋庸置疑,这种模式的典型代表就是德国,此外瑞士、奥地利、丹麦、挪威等许多欧洲国家也属于此模式。以德国为典型代表的基于校企合作的“双元制”在国际上被称为现代学徒制。在双元制职业培训系统下,青年首先须同企业签订培训合同获得学徒身份,企业严格按照联邦政府颁布的《职业教育法》和《职业培训条例》对所规定的内容进行培训,并且保障学徒在身份、薪资、学习时间、个人权益及相关待遇方面的合法权益;其次青年要以学生身份到企业适用的非全日制职业学校学习与职业有关的专业理论和普通文化知识,非全日制职业学校必须按照各州规定的《理论教学大纲》组织实施教学。非全日制职业学校是学习的自治场所,它与企业享有平等的地位,共同参与双元制职业教育与培训。

从学校到工作过渡的同时过渡模式是一种受调控的模式,使学校教育的供给方避免了人才集聚的浪费,使工作市场的需求方减少了全面培训的成本,而且在合作中发挥了自身的特有优势,避免了各自原有的短板。对于青年而言,体现了资源集聚的效应,实现了个人潜力的充分挖掘。

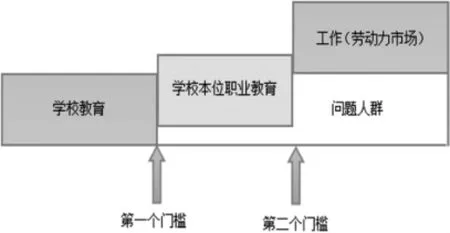

3.推迟过渡模式。在第三种模式中(如图3),从学校到工作的过渡是基于学校本位的职业教育体系而实现的。青年在完成普通学校教育后,通过第一个门槛可以接受学校形式的职业导向教育,在学校职业教育结束时学生通常能获得学校颁发的毕业证书,有的还会获得国家认证的相关专业资格证书,这两种证书作为跨过第二个门槛的垫脚石和进入劳动力市场的敲门砖。在这种模式中,第一个门槛很低,对青年人来说不会有任何问题,但是由于学校本位职业教育与真实工作场所的情景化学习和锻炼缺乏密切联系,作为进入就业系统的具有决定性作用的第二个门槛对青年人而言则相对较高,很多人无法实现一次性跨越,因此从学校到工作的过渡就会出现推迟现象,这也就导致了问题人群的增大。究其根源是,学校和工作两大体系在本质上始终是分割的,职业教育是以供给为导向的,供需双方缺乏沟通机制。

图3 推迟过渡模式

我国的职业教育在2005年 《国务院关于大力发展职业教育的决定》(国发[2005]35号)正式提出“工学结合、校企合作”的人才培养模式以前属于典型的推迟过渡模式。但是就当前现实情况看,这一《决定》的发布仅从“名分”上脱离了以上模式,从学校到工作的过渡在实质上并未实现真正扭转。正如“努力形成以学校为主体,企业和学校共同教育、管理和训练学生的人才培养模式”[6]的政策导向所言,企业和学校在就业系统和学校系统之间并不具有同等地位。

这种推迟过渡模式最大的弊端就是学校教育资源的巨大浪费与工作岗位特定人才的迫切需求之间的矛盾越来越突出。青年个体在职业教育中获得的质量、成本和收益失去了平衡,职业教育的社会认可度可谓雪上加霜。

(二)国际上从学校到工作过渡模式的差异比较

国际上从学校到工作过渡的三种模式的共同点无需赘述,都在一定程度上促进了青年从学校到工作的过渡,但因差异显著,所取得的效果也大不相同。职业教育与培训不仅是一种教育活动,也是一种社会活动;不仅具有教育教学的功能,也具有社会服务的功能。又因职业教育与培训和追逐利益最大化的企业紧密联系,因此对从学校到工作过渡的三种模式的比较不仅要看在各模式中利益相关者投入的成本是否合理,还要看各模式给过渡主体即青年个体带来的质量保障,更要看各模式能产生的社会收益。

1.成本分担比较。从学校到工作过渡所涉及的主要投入主体有职业学校、青年个体和企业。在第一种直接过渡模式中,职业教育与培训的实施主要在企业内部,大多数学校无需承担这一责任,青年个体不但不需投入资本,还享有工资。因此,投入主体只有企业一方,职业学校和青年并未为促进从学校到工作的过渡分担成本。在第二种同时过渡模式中,职业学校和企业为成本投入的主体,青年个体的投入相对较少,但三者都以不同的形式共同分担成本,为实现从学校到工作的顺利过渡投入资金、资源和精力。在第三种推迟过渡模式中,成本的分担主体主要是职业学校和青年个体,企业无需投入大量的资金、资源。在成本分担中,主体越多,承担成本分担带来的风险越小,总体收益越大,合作就会越持久。因此,第二种同时过渡模式因成本分担的主体较为均衡,其在从学校到工作的过渡中更具有长期优势。

2.质量保障比较。在成本投入之后,必然会有相应的质量产出,其衡量标准以过渡主体青年得到的质量保障为依据。从学校到工作过渡的三种模式对跨越两个门槛的解决办法不同,青年作为从学校到工作过渡的主体,得到的质量保障也不同。在直接过渡模式中,两个门槛被简化为一个门槛,从学校到工作的过渡转移到了企业内部,其职业教育与培训的质量、青年获得的保障取决于企业内部的培训,而这种培训完全由企业自主决定,既缺乏国家监控又缺少行业组织的约束,因此其培训质量无从考证、无法保障。在同时过渡模式中,青年具有职业学校的学生和企业的学徒双重身份,而且都受到了相关法律的认可和保护,因此青年在职业学校接受的职业教育和在企业接受的职业培训都有可靠保障,其质量能够得到个人和社会的认可。在推迟过渡模式中,青年主要接受学校本位的职业教育,在企业进行的实习难以获得保障。因此,在从学校到工作过渡的模式中,同时过渡模式能给青年带来更大的质量保障。

3.社会收益比较。欧盟曾提出,职业教育与培训需要努力实现的两个核心目标之一就是应对更广泛的社会挑战,特别是致力于实现社会和谐[7]。职业教育与培训对社会的和谐发展有着责无旁贷的义务。无法顺利实现从学校到工作的过渡就会导致一些青年成为问题人群,造成社会隐患,威胁和谐发展。直接过渡模式虽然将过渡门槛减二为一,减少了大量的问题人群,但随着经济的快速发展,终身雇佣制逐渐打破,作为唯一成本分担主体的企业经受的冲击力增大,在无法承受之时,问题人群将会骤然增加。推迟过渡模式因其第二个门槛比较高,很多青年无法一次性跨越,在推迟过渡中成为了问题人群,这一人群不断积累将会为社会的和谐发展埋下很多祸患。而同时过渡模式由于其两个门槛都比较低,又有职业学校和企业双方的保障,因此,所产生的问题人群比较少,无论是作为个体的青年,还是作为组织的学校和企业,亦或是社会,在这种模式中都能产生最大收益。同时,这种过渡模式作为减少问题人群的一种方式符合罗尔斯(John Bordley Rawls)主张的“最大最小化原则”①。

从理论上讲,以现代学徒制为特征的受调控的同时过渡模式因具有合理分担成本、较大质量保障和最大社会收益的特点,能够促使青年平稳、顺利、高效地从学校向工作过渡;从实践上看,发达国家职业教育的做法也证实了这一点,英国、澳大利亚、美国以及欧盟国家等都选择现代学徒制,并将其作为从学校到工作过渡的最优选择,纷纷对原有学徒制进行改革,如英国1993年的现代学徒制、澳大利亚1996年的新学徒制改革以及美国的青年学徒制等[8],现代学徒制的实践在国际上蔚然成风。根据欧盟2012年的报告,27个欧盟成员国中,在中等教育层面开展严格意义的现代学徒制的国家有24个,有14个国家在高等教育层面开展了广泛意义的现代学徒制[9]。因此,现代学徒制无论从理论上还是实践上都成为了国际上公认的从学校到工作过渡的最优选择。

二、现代学徒制:从学校到工作过渡的最低保障探索

我国在解决当前职业教育中遇到的诸如理论脱离实际、学生实践能力较弱、职业学校人才培养与职业岗位人才需求之间不匹配、不平衡等问题时,也借鉴了国际上现代学徒制的宝贵经验。教育部的工作要点从2012年开始,连续几年都提出开展现代学徒制的试点工作,并将其作为完善职业教育人才培养体系、提高职业教育质量的重要途径和方式。2014年8月印发的《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》(教职成[2014]9号)进一步将现代学徒制的试点工作推向了实质阶段。2015 年7月,人社部和财政部办公厅下发的《企业新型学徒制试点工作的通知》从另一主体的角度对现代学徒制的试点提出了建议。现代学徒制在我国得到了高度重视,但遗憾的是,到目前为止对此仍缺乏一个本土化的明确界定。因此,首先根据学徒制在我国的演变对现代学徒制作本土化界定,并为使其在我国有效发挥作用进行最低保障探索则显得实为必要。

(一)现代学徒制的本土化界定

学徒制作为职业教育的早期形态早在我国商周、秦汉时就在民间广泛存在着,并以多种形式一直潜藏在我国职业教育的发展过程中,以其顽强的生命力持续至今。根据实施主体的不同,学徒制从古至今可分为家庭实施的古代学徒制、以工厂为主实施的近代学徒制以及学校和企业为平等主体共同实施的现代学徒制。在近代学徒制向现代学徒制转型的过程中,实际上存在着持续了很长时期的学校本位职业教育,可以将其称之为去学徒制。

2005年《国务院关于大力发展职业教育的决定》(国发[2005]35号)正式提出了“工学结合,校企合作”人才培养模式,此时国际上正盛行着学徒制的改革,学徒制和这一决定中提出的学校和企业共同培养人才的理念不谋而合,因此,国内涌现出很多有关学徒制的研究,仿照国际做法,大多数学者将之称为“现代学徒制”。

从我国学徒制从古至今的历史演变,即生长于家庭的工作生活统一体中,成长于工作场所中,后经去学徒制埋没在学校中,最终成为衔接学校与工作的桥梁,可以得出,学徒制作为一种涉及学徒身份、工作、实践、关系的规定,从广义上来说是一种制度,这种制度经历了古代、近代的变革,以现代学徒制的身份重现在当前从学校到工作的过渡中。古代学徒制和近代学徒制合起来可以称为传统学徒制。而现代学徒制与传统学徒制相比,其主要区别在于经济社会背景、教育指导理念、制度规范程度、合作主体地位等因素上的不同。虽然现代学徒制不是一种全新的制度,但经过历史的演变,它以区别于传统学徒制的特有优势,在当今经济社会背景下,成为我国促进青年从学校到工作过渡的现实选择。

由于各国学徒制的传统不同,应用现代学徒制的现实条件各异,为便于现代学徒制的进一步研究和应用,在考查我国学徒制演变的基础上,结合我国现实状况,与传统学徒制相区别,以现代学徒制在国际上公认的“双元育人”、“双重身份”等本质特征为前提,在此,将我国的现代学徒制界定为:在信息社会、智能经济下,以知识创新、自我实现、终身学习等教育理念为指导,职业学校和企业作为平等主体在相关法律法规政策的规范和激励下,以培养学生(学徒)综合职业能力和素质为目的的一种合作职业教育制度。

(二)现代学徒制在我国高效应用的最低保障

任何一项制度要实现其既定目的则需要相关保障条件与措施,现代学徒制在我国作为促进青年从学校到工作平稳、顺利、高效过渡的一种现实选择,为实现其目标也需相应的保障。因此,按照谁来实施、通过何种方式保障实施以及怎样实施的逻辑思路,结合国外现代学徒制取得的经验,根据我国现代学徒制的定义,可对其最低保障作出如下探索。

1.主体保障:两大实施主体平等基础上的多元主体结构。现代经济学之父亚当·斯密(Adam Smith)1776年在其代表作《国富论》(The Wealth of Nations)中指出,“对于行业来说,学校和大学所教的大部分内容看起来并不是最适合的准备”。[10]现代学徒制作为 “寓学于工”(Work-based Learning)的一种学习形式,不仅解决了亚当·斯密对行业与学校之间相互割裂引发的担忧,更为“解决低生产率、高失业率及促进从教育到工作的平稳过渡,提供了一种有效的途径”[11]。而且它一改经典的观点,即“只有学校和实验室才是知识产生的圣地,知识的转换只能是从学校到企业的单向转换”;用现代的观点取而代之,即“企业及工作过程更是知识产生的摇篮,知识的转换更多的是学校与企业之间的双向流动”[12]。毋庸置疑,学校和企业是现代学徒制的两大实施主体,也是其亮点和价值所在。

但以上这种真正的现代学徒制与我国目前存在的绝大多数的“校企合作”式现代学徒制有着本质区别。《国务院关于大力发展职业教育的决定》中“工学结合,校企合作”人才培养模式的提出推动了我国现代学徒制的试点和研究,但这种现代学徒制只能称为“校企合作”的现代学徒制。从国外现代学徒制改革和发展的经验来看,真正的现代学徒制中,学校和企业不仅是两大合作主体,而且这两大主体还应该是平等的。只有具有平等的地位,双方才能共同承担培养培训青年的责任,尽所应尽义务,而不致造成当前我国校企合作“一方热、一方冷”的局面。我国学徒制历史上的以工厂为主要实施主体的“半工半读”学校只是我国现代学徒制的萌芽,去学徒制后以学校为主要主体的“校企合作”职业教育也不能称作现代学徒制。因此,现代学徒制的实施首先要确保学校和企业这两大主体的平等地位。

如果学校和企业培养出的学徒所掌握的技能技艺只符合该培训企业的就业标准,那么在无终身雇佣制企业的中国,青年不但不能实现 “直接过渡”,反而在跳槽、转岗、换岗日益频繁的社会经济背景下,将导致同行之间技术技能的不认可,造成培训资源的极度浪费。为使作为与学校平等的合作企业在培训方面具有同行的认可度,应形成一个有效组织,发挥历史上行业学徒制中行业组织的作用,对企业在培训青年方面作出指导,形成规范,起到制约作用,保障和平衡企业、学校以及青年的利益。

此外,还需要政府及有关部门作为协调主体,推动现代学徒制的试点和实施。现代学徒制不仅关乎教育行政部门,还与劳动和社会保障部、各经济行业部门有着密切关系。只有在顶层设计中,充分发挥各相关主体的作用,在实施中,学校和企业的阻力才会减小。

2.法律保障:政策文件与法律法规相得益彰增强执行力。正如“手段-目的论”所言,现代学徒制的实施除了需要多方主体的保障,还需要凭借一定的手段、方式得以实现。受东方传统文化的影响,我国教育领域只有在对最基本的权利义务进行保障的时候才使用法律文件,在职业教育领域内,除《中华人民共和国职业教育法》外,多数情况下都是通过“决定”、“纲领”、“意见”等形式进行激励、引导和规范,这就导致相关决定执行得不规范、不彻底,甚至执行主体的不作为。我国传统学徒制经去学徒制,发展到“校企合作”学徒制的历程也反映了这点,目前“校企合作”的困境正是这一事实的写照。相反,正如前文同时过渡模式中,对学生与员工身份的法律认可一样,在国外,很多决定、计划都是通过法规条例进行保障的。在德国,“有什么样的先进教育思想,就一定能找到保障这一思想落到实处的法律条文”[13],其《职业培训法》、《工匠法》就是很好的例证。又如美国的《学校到工作机会法案》要求在各个州和州内的各个地区建立统一的系统,在学校系统和所处的社区之间建立合作伙伴关系,从而将学术标准的学校教育与行业认可的工作场所学习结合起来[14]。还有英国的《学徒制、技能、儿童与学习法案》、挪威的《学徒制法》等,这在很大程度上增强了决定的执行度和效果。因此,现代学徒制若想在我国职业教育领域取得突破性进展,不仅需要政府部门坚持原有的政策倾斜和奖励办法,更需要向国外学习,通过教育部门联合相关部门出台相应的法律法规予以保障。

3.平台保障:利用企业资源和信息技术实现帕累托最优。在明晰主体责任,具有保障措施后,学校和企业则需借助相关平台开展青年的培养培训工作。第一,搭建广泛的企业合作平台。由于企业发展水平不一,优势技能领域各异,学校应根据职业岗位特征和能力目标,在培养同一专业同一岗位能力时都要根据企业实际情况选择不同的合作企业。它山之石可以攻玉,我国在试点现代学徒制时可借鉴美国现代学徒制中采用的“合作教育”模式,不要求学生工作的领域与其职业目标一一对应,而是在分析职业岗位需求、确定职业能力目标的基础上,把能力目标分成若干个子能力目标,根据不同子能力目标,选择能够为此能力提供最佳培训的企业。在此,还可以充分利用我国职业教育集团化办学取得的成果,在集团化的基础上重建合作企业平台,扩大合作范围,同时使青年拥有更广泛的学习和工作选择的空间。第二,在大数据时代,合作平台的搭建和应用不应局限于实体中,还应借助发达的信息网路技术,通过互联网+企业+职业学校,实现互联网背景下职业教育与培训的现代化,运用青年熟悉的现代技术,通过现代学徒制的推力,促进其从学校到工作的过渡。通过平台保障确保现代学徒制的实施,充分利用、整合、优化职业教育现有的人财物资源,为青年个体、职业学校、培训企业和社会创造最大的效率和效益,达到帕累托最优。

现代学徒制通过将学校系统和就业系统衔接起来,将学校本位职业教育与工作本位职业培训相结合,避免了“直接过渡”模式和“推迟过渡”模式的缺点,成为国际上从学校到工作过渡的最优选择。学徒制在我国经过长期的演变,至今走向现代学徒制的试点是我国社会经济发展的需要,也是职业教育进一步发展和改革的现实选择,但现代学徒制要真正为未来的智能经济服务,从试点走向全面推广还需要为这一制度的保障做更多探索。

注释:

①“最大最小化原则”又称“差别原则”,概括地讲,是指使局中人能够获得的最小收益最大化的原则,在此借用了其社会所指,即社会、国家对最差个体(社会中的问题人群)所给予的福利、服务、政策倾斜等应该先于其他个体首先实现最大化,以使最差个体或群体所获得的福利、服务或享受的政策哪怕是在不平等的情况下也有所提高。

参考文献:

[1]陈俊兰.职业教育现代学徒制研究[M].长沙:湖南大学出版社,2014:1,158,158,164.

[2]F.Rauner,E.Smith.RediscoveringApprenticeship [C].Springer Dordrecht Heidelberg London New York,2010.

[3]石伟平.比较职业技术教育[M].上海:华东师范大学出版社,2001:167.

[4]夏小文.英、美、日、澳“职前教育过渡到工作”的途径与策略研究[D].华东师范大学硕士学位论文,2006:51.

[5][14]菲利普.葛洛曼,菲利克斯.劳耐尔.国际视野下的职业教育师资培养[M].石伟平,译.北京:外语教学与研究出版社,2011:4,281.

[6]教育部关于职业院校试行工学结合、半工半读的意见(教职成[2006]4号)[Z].

[7]赵长兴.国际职业教育的若干新趋势、新做法与新经验[J].中国职业技术教育,2016(3):89.

[8]关晶.现代学徒制之“现代性”辨析[J].教育研究,2014(10):98.

[9]关晶,石伟平.现代学徒制为何国际上受青睐[J].职业技术,2014(10):19.

[10]StephenEvans,GerhardBosch.Apprenticeships in London:Boosting Skills in a City Economy-With Comment on Lessons from Germany[R]. Paris:OECD,2012.11.

[11]王玉苗.英国高等学徒制:背景、保障与改革[J]比较教育研究,2015(1):90.

[12]吴全全.职业教育“双师型”教师基本问题研究——基于跨界视阈的诠释[M].北京:清华大学出版社,2011:4.

[13]管弦.国外高职教育卓越发展的典型经验[J]教育学术月刊,2015(8):34.

责任编辑韩云鹏

作者简介:白玲(1988-),女,山西长治人,辽宁师范大学教育学院职业技术教育学专业博士研究生,研究方向为职业技术教育原理、比较职业技术教育;张桂春(1956-),男,辽宁大连人,辽宁师范大学教育学院教授,教育学博士,博士生导师,主要研究领域为教育基本理论、职业技术教育和比较教育。

基金项目:2012年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国现代职业教育体系建设研究”(编号:12JZD041),主持人:李进。

中图分类号:G710

文献标识码:A

文章编号:1001-7518(2016)16-0005-06