生命不息,治学不止

⊙ 本刊编辑部

生命不息,治学不止

⊙ 本刊编辑部

2015年底2016年初,上海的文艺星空陨落两颗大星——99岁的“中国夜莺”周小燕与96岁的戏曲泰斗蒋星煜,一时之间,浦江呜咽,明珠黯淡。人们心怀失落,但又重新振作,期冀曙光:纵然生命有岸,学术却无涯。中华学术,涵养了几千年生生不息的一条文化血脉,正因为无数周小燕、蒋星煜们终其一生尽心竭力的学问传授与精神递进,虽历经岁月悠悠,依然坚韧自强,不绝如缕。

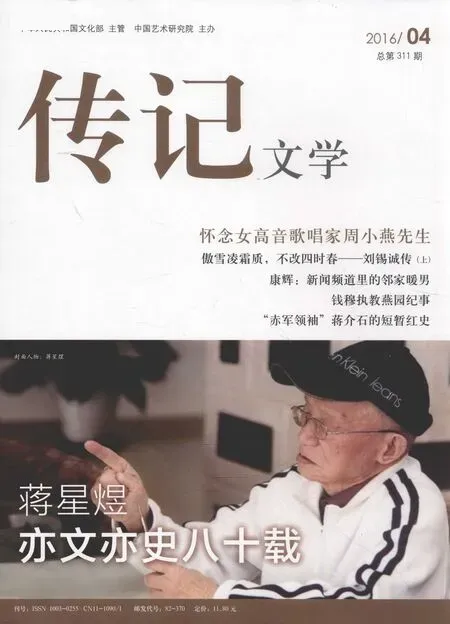

本期“中国思想肖像”选择蒋星煜先生,不仅是因为他是继王国维、吴梅、赵景深之后的20世纪戏曲研究四大家之一,是中国戏曲史、昆曲研究的权威学者与资深辞书编撰者,其《西厢记》与《桃花扇》研究均达到国内外领先性的高度;也不仅是因为他是久负盛名的历史小说家,其历时长久的历史短篇创作生涯,始终燃烧着中国历史上进步知识分子的思想火花;更不仅是因为他坎坷艰难的人生运命,浓缩了中国一代知识分子屡遭精神打击,却不卑不亢不屈不挠,始终爱家爱国、忠于民族的脊梁背影。如果把蒋星煜先生比喻成一本大书,他的首页是1942年他于22岁出版的第一部学术专著《中国隐士与中国文化》;他的末页是2015年7月问世的文史随笔集《梅陇漫录》。首末页之间,则是一生血汗心言。尤其是他于94岁高龄集结出版的《蒋星煜文集》8卷,使他被业界誉为“上海现代文化最完整、最多面的代表者”之一。有人说,从蒋星煜先生身上,我们还看到了饶宗颐,看到了周有光,看到了杨绛……谁说只有年轻人才代表着一个民族的未来与希望?相反,从这些老骥伏枥志在千里的老者身上,我们才分明看到了民族文化薪火相传世代延续的根本所在,他们才是我们每一个人都应发自本心尊重与呵护的国家瑰宝。

我刊通过精心策划、沟通选择,最终确定上海艺术研究所周锡山、杭州师范大学郭梅、浙江艺术职业学院徐宏图、上海戏剧学院尹永华、上海书店出版社杨柏伟以及蒋星煜先生的公子上海人民广播电台蒋金戈所撰写的共6篇纪念文章。从学者、弟子、编辑、传记作者、家人等不同角度,力图全方位向读者展现一个立体、鲜活的蒋老形象。亦文亦史八十年,作为一个纯粹的学者,一位敬爱的师长,蒋星煜先生的一生,不应被后人所遗忘。

2015年7月,国务院印发《关于支持戏曲传承发展的若干政策》,强调要加大戏曲普及和宣传,加强学校戏曲通识教育,大力推动戏曲进校园。相信经过每一位戏曲人的认真研究与努力实践,戏曲传承发展的星星之火,终可以告慰蒋老。

周小燕先生生前说过:“尽管我已经90多岁了,但我的艺术生涯刚踢完足球的上半场,我还要和中国的优秀歌剧艺术团队去踢下半场,打造一部真正能走遍全国、走向世界的中国原创歌剧。”老先生的话语,今犹在耳。平行于时空,不朽于人间。所以很多人都说,在老先生们面前,最大的感受是“羞愧”。所谓“知耻而后勇”,“廉颇老矣,尚能饭否?”但愿一辈年轻后学,也“弃捐勿复道,努力加餐饭”吧!