最是达观书生情

——心香一瓣送别蒋星煜教授

文 尹永华

最是达观书生情

——心香一瓣送别蒋星煜教授

文尹永华

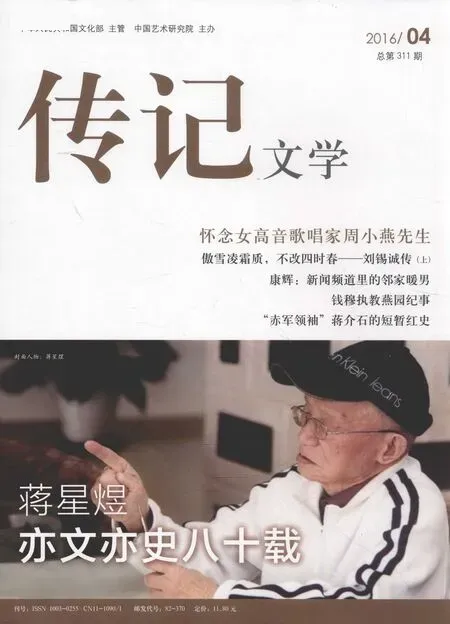

蒋星煜95岁时留影

这个冬天发生了一件让我悲伤至极的事情,蒋星煜先生终究离我们而去。他生于1920年,在上海文化界早已跻身高寿行列,而对于一位96岁的老人而言,民间的说法这又是所谓喜丧。按《清稗类钞》“丧祭类”载:“喜丧”,“人家之有丧,哀事也,方追悼之不暇,何有于喜。而俗有所谓喜丧者,则以死者之福寿兼备为可喜也”。这段《清稗类钞》记载,是2015年6月中的一日,蒋先生用他惯有的溧阳韵味浓郁的口吻,娓娓对我道来。但我知道,那一次其实他内心应该是有那么一点着急的,因为当时,我们的《西厢桃花别样红:蒋星煜》,也就是按计划给他撰写的一本人物传记,因为出版社变换的偶发原因,眼看又要耽误一阵子了,而此前已经一拖再拖,那天对着老人家,作为传记作者的我满脸歉疚,一时竟不知作何解释。

但我记得当时他对我说过的话,他说,我最近状况不那么乐观了,我是想着在伸腿闭眼之前看到这本书的哦,倘再拖延下去,我就担心自己会看不到了。他当时无疑是指他的身体状况,而这话,由一个高龄老人亲口说出来,作为晚辈,我当时真是恨不得有个地缝可以钻进去。原本这本书的撰写过程,于我已经满心惭愧了。

1987年,蒋星煜与波多野太郎(日本)、梁沛锦(中国香港)、索罗金(苏联)、谢罗娃(苏联)在北京故宫博物院

此书启动于2012年底,在整个撰写过程中,蒋星煜先生一边配合我设定的各种访谈,一边自己得空在各类报章杂志频频发着各类稿件。那段时间,每见到面前一篇他的稿件,我便深深惭愧一次。试想,纵然我做着一份俗世中忙碌繁杂的工作,在他面前,却还是年轻中又年轻的一辈,至少干活的劲头还在啊。而他笔耕不辍,抽空还在这期间把自己的八卷本文集编辑出版了,观照之间,我却在坐拥成堆丰富资料的天时地利下,依然呈现出这样一种工作状态,那种羞惭,当然是不必劳烦先生批评的了。事实上,蒋先生自然眼观了我的难受,那段《清稗类钞》中的记载,他就是在如此语境下引用的。

我那天答复先生的话没有丝毫思虑,我想上海文化界有这种想法的人绝非我一人,那就是,我们早已经习惯了这个身形瘦小、温文尔雅的老人,不时地有一篇文章一本著作摆在我们面前,他的奇思妙想,他的探索钩沉,尤其是他给予我们为文为人的启迪,似乎早已经是我们生活当中注定不可分离的一部分。因此,我们都没有想到,他有一天真的会走,真的就会作别他挚爱一生的文字生涯。

事实上,由我来撰写蒋星煜先生的传记书稿,有一刻内心满是忐忑不安,随即却又生出了一种跃跃欲试的冲动。这种瞬间发生的心理转换,说来话长,却也充满着戏剧性。

这首先是因为我入行比较晚,而上海文化界、戏剧界一大批专家学者,都在蒋先生面前执弟子礼,他的这些弟子们,很多则是我求学戏剧理论的老师。一晃时间过去二十年了,那还是20世纪90年代,那时我在上海戏剧学院戏文系读本科,《中国戏曲史论》是我们必修的专业基础课。课堂上,老师讲授中时不时就会带出蒋星煜的名字,而他的许多论文、著作,都是我们那时候必读的参考材料。

在戏曲史论研究领域,《西厢记》和《桃花扇》不是蒋星煜先生研究的全部,但他倾注其中的学问态度以及研究方法,留给我们太多的启示。

20世纪50年代,导演黄沙正在准备创排越剧《西厢记》。当时蒋星煜先生接受任务,为越剧演员吕瑞英、金彩风、张桂凤等说戏,其实就是安排蒋星煜为演员和导演们做一次专题讲座。讲座上,年轻的蒋星煜从《西厢记》的时代背景、人物关系、性格特征、故事结构、矛盾冲突说起,还说了《惊艳》《拷红》《月下佳期》《长亭送别》等著名场节。这次讲座是一个良好的开端,促使他将戏曲研究的重点首度放在《西厢记》上。很快他就发现《西厢记》的明刊本居然多达60多种,而且在欧洲各国,《西厢记》的英、德、法文译本或摘译本,也都有一大批。

随后,蒋星煜先生多次担任上海戏剧学院开办的高级戏剧研修班授课专家,也是主要讲述《西厢记》。此时,他已经把研究重心放在明刊本《西厢记》研究方面,为了对其进行全面掌握,蒋先生基本上把这些国内收藏的明刊本或复制本通读了一遍。后来,条件具备,他为了进行考证工作,还跑了国内多个省市。

1994年,蒋星煜(左三)随王元化(左四)、徐中玉(右四)等欢迎美国威斯康辛大学教授周策纵(左五)来访,并举行座谈会

蒋星煜先生曾对我说:“现在大家认为我对《西厢记》做了不少工作,那也是事实。恐怕还有一些另外的因素,那是因为我在宝岛台湾也出版了有关《西厢记》的著作,在日本又出版了手迹影印本的著作,并和日本、欧美的《西厢记》专家有些交往。人家对我的看法有些改变。所以也可以说我对《西厢记》的研究得到大家的认可。当然,实地考察普救寺旧址,研究西厢所处的位置,探讨《西厢记》对《金瓶梅》《红楼梦》的多方面影响,并确认‘红娘’这一名词在现代生活中的被广泛使用等等,都算是前人没有涉及的。”

事实上,蒋星煜先生这是十分谦虚了。若论《西厢记》的研究成果,先生所取得的成就,远远不是他这么三言两语就可以概括得了的。

粗略统计,蒋星煜先生迄今已经撰写出版有关《西厢记》的著作计七种,分别是《明刊本西厢记研究》(1982年中国戏剧出版社出版)、手稿真迹影印本《西厢记罕见版本考》(1984年日本不二株式会社出版)、《西厢记考证》(1988年上海古籍出版社出版)、《西厢记新考》(1996年台湾学海出版社出版)、《西厢记的文献学研究》(1997年上海古籍出版社出版)、《西厢俪影集》(1999年上海科技文献出版社出版)以及《〈西厢记〉研究与欣赏》(2004年上海人民出版社)等。

日本的波多野太郎教授曾经评价蒋星煜先生的《西厢记》研究说:“他发现了徐士范万历八年刻《重刻元本题评音释西厢记》,比另外的诸种版本,有较多特殊价值,纠正了国内外学者的一些错误。”

事实上,蒋星煜先生在《西厢记》研究领域,不仅仅是发现了《重刻本题评音释西厢记》的徐士范万历八年刻本,上海艺术研究所研究员周锡山先生曾说:“蒋先生所选择的重点研究项目都是第一流的对象,例如书法,他研究的是中国成就最高的书法艺术之一的唐代颜真卿的颜体,戏曲研究则着重于《西厢记》,其次是汤显祖及其《牡丹亭》,还有《桃花扇》。《西厢记》是中国文学史、戏曲史上最伟大的作品之一,蒋先生的《西厢记》研究,成就卓越,影响巨大,其特点是宏观与微观相结合,考证与分析相结合,理论与审美相结合,‘厢’内研究与‘厢’外研究相结合,眼光高远宽广、分析细致入微。”

再看孔尚任的《桃花扇》,这是蒋星煜先生完成工程浩大的《西厢记》研究之后,颇下功夫的另外一块戏曲史钻研园地。在他的著作《〈桃花扇〉研究与欣赏》中,共收入20多年来有关《桃花扇》研究的文章30多篇,差不多也有20多万字,内容十分丰富。

蒋星煜先生认为孔尚任在《桃花扇》中所表现出的创作思想,受到了孔子学说的深刻影响,他具体分析后认为,孔子所谓“夷夏之大防”和“君臣之大义”思想,在孔尚任这位孔子第64代孙的戏曲作品中再度得到奉行。一方面,明末清初顾炎武等学者的民族意识,“族兄方训公”、“翁舅秦光仪”所述南明遗事与孔子“夷夏之大防”结合起来,这成为孔尚任创作《桃花扇》的思想动力。另一方面,孔尚任有机会在御前讲经,并且得到康熙皇帝的赏识,破格授予其国子监博士职位,这一点,则又与孔子“君臣之大义”结合了起来,成为孔尚任撰写《出山异数记》的根源。

在对孔尚任《桃花扇》的研究中,蒋星煜先生再一次展现了他严谨、求实、细致、扎实的学术特点。先生曾经写过一篇题目为《孔尚任、陈文述确认“桃花扇”为宫扇》的文章,条分缕析,重点考证了《桃花扇》中最重要的道具“桃花扇”。因为蒋星煜先生坚信,花这样大的篇幅来考证“桃花扇”,绝非什么“剑走偏锋”,更不是什么“小题大做”,作为一个从事社科研究的专业学者,对于某些细节的考证必须是绝对详实的。《桃花扇》中的“桃花扇”究竟是一把怎样的扇子?形状是圆的还是扁的?“桃花扇”与剧情、与人物、与思想艺术有什么关系?蒋星煜先生的理解是,如果李香君使用的是一把折扇,那么,她不使用扇子的时候,自然会把扇子折叠起来,扇面也就不会展开,所以,后来李香君一头撞在楼柱上的时候,鲜血也就不会飞溅到扇面之上。但恰恰《桃花扇》中李香君血溅“桃花扇”,正是全剧落笔的着眼点和全剧矛盾冲突发展的高潮环节。因此,这里的“桃花扇”就不仅仅是侯方域和李香君相爱的信物,更是女主人公李香君民族气节和爱国思想的一个寄托,它更因此成为全剧主题思想的一种象征。

蒋星煜先生在这里的考证,不仅运用了文史知识的推理经验,而且也使用了我们日常生活的部分经验,先生期许的是,社会科学文史研究者起码都要具备考据论证的基本功夫。

在《〈桃花扇〉研究与欣赏》中,蒋星煜先生对自民国以来的一系列《桃花扇》研究著作,一一给予评说。其中,蒋先生对于董每戡先生的《桃花扇论》最为推崇,若论质量,认为是最具有突出意义的。董每戡先生认为《桃花扇》是“一部表现一个民族的大悲剧,而且是出色的剧作”,蒋星煜先生对此大加赞赏。同时,先生对《孔尚任全集》编者徐振贵教授的评价也比较高,认为徐教授搜集孔尚任著作最为齐全,是研究孔尚任及其《桃花扇》“成就最为显著的学者之一”。《孔尚任全集》有助于研究孔尚任生平,有助于研究古代文人出世、入世以及因为文字而得祸福的历史现象。蒋星煜先生也充分肯定了梁启超、王季思的两本《桃花扇》注释,认为梁启超先生的注释,也同时勾画出他的历史剧理论的大体轮廓。这一点,是此前的《桃花扇》研究者们所未能察觉的。

2008年,为上海戏剧学院宋光祖教授(左二)的博士生张泓(左一)主持论文答辩会,另四位为齐森华(左三)、金登才(右三)、叶长海(右二)、陆军(右一)

同时,蒋星煜先生在《〈桃花扇〉研究与欣赏》中,以“创作过程与创作思想”和“历史真实”两个专辑,着力论述了《桃花扇》三易其稿的过程和创作思想的变迁。这一论述,是得到公认的对于《桃花扇》研究最为独特和最具有见解的部分。许多研究者感喟,大概也只有蒋先生这样,打通文史哲的研究者,才可以举重若轻地在《桃花扇》研究领域达到这样的境地。蒋先生剖析了以往无人深入探讨的六篇自序《小引》《小识》《本末》《凡例》《考据》《纲领》,尤其是查证了《本末》中提到的刘雨峰其人,即是与孔尚任交谊最深的友人之一、宝应诗人刘中柱。这样,蒋星煜先生就在诗人与孔尚任交往活动,以及诗人观看《桃花扇》所作的诗作中按图索骥,并且从中读到了许多不为人知的宝贵材料。

对于《桃花扇》的三易其稿,蒋星煜先生指出:《桃花扇》的初稿,写成于孔尚任隐居石门山时。那时虽然孔尚任的创作不乏素材,但因为缺乏亲身感受,尤其是因为敏感的题材不能兼容于民族矛盾尖锐的文化政治环境,因此,初稿被孔尚任带到京城以后,并没有得到什么热烈的反响,遭受的只是冷遇。《桃花扇》第二稿的修改和加工,是在孔尚任受命南下治理河道期间。他利用这一机会实地勘察,先后凭吊扬州、南京一带历史遗迹,访问了许多遗老和归隐之士,听到和核实了许多传说、逸闻后,又对这些资料与史实重新考证核对,加深了作者以及作品对于题材的感受。经过这样一系列的准备和积累,再稿的《桃花扇》,反响就大不一样了。蒋先生分析道,一来由于孔尚任对于《桃花扇》的精加工,二来也由于康熙皇帝南下巡视治河工地特地召见孔尚任,提高了孔尚任的身价,《桃花扇》开始受到王公贵族们的追捧。

经过这一系列考据,蒋先生提出,孔尚任的《桃花扇》在二稿的许多唱词上,与孔尚任在扬州、兴化、南京时候所作的诗词在内容和思想情感上,甚至在遣词造句上也非常相似,其中大多蕴含了孔尚任内心深处对于兴亡的感慨。已经到达一定的境界,因此,蒋星煜先生认为,这大约也就是孔尚任修订《桃花扇》第三稿的出发点。

“管中窥豹,可见一斑。”《西厢记》和《桃花扇》的研究,是蒋星煜先生留给我们的宝贵学术财富,但却远远不是全部。

清晰记得,读书时候我们逐渐不满足于只在文章、书本中揣摩先生模样,很想亲眼所见一睹先生风采。几次在戏曲学习课堂上提到登门拜访先生,但是,那已然是时光倒流二十年的事情了。当时先生的讲学活动远比现在要多许多,几次机缘不巧,没有成行。

尹永华著《西厢桃花别样红:蒋星煜》书影

随后我大学毕业,在一家媒体做了一段文艺版,倒实现了近距离感受先生风采的机缘。可那时候太年轻,心思不宁、事务杂乱,几次采访先生,印象中往往都是完成任务的心态,很多问题到了嘴边,却没有静心沉潜、及时向先生讨教。

2012年年底,接到上海文学院倪里勋副院长电话,受命撰写蒋星煜先生传记。

蒋星煜先生住在上海西南梅陇,与喧嚣市区稍有点距离。第一次正式拜访蒋先生,恰如幕启。

第一幕的舞台就是蒋先生不算阔大的客厅,冬日午后的阳光,温暖和煦。大半个世纪前的如烟往事,每每谈及,先生居然可以准确地在身后书架上翻出相关资料佐证,这一幕让我永远难忘。同样难忘那天《蓝色多瑙河》舞曲溢出的魅力。生命的活力,多么美好。先生居然邀请多才多艺的倪院长共舞一曲,瞬间,我们被先生身上洋溢的旺盛活力和对美好人生的向往深深感染。

那个午后,静静注视眼前逼近一个世纪依然旺盛的生命,年届不惑的我心中敬意油然而生。我蓦然就想到曾经亦不惑之年的蒋星煜先生,已经遭逢几番人生波折,著作、文章早已天下知,而后面,不知道,是否还有如晦风雨还在等着他,所谓人生的苦难,读书人的彷徨、失意,快乐乃至幸福,活生生的生命宝库,我就要亲手打开,近距离、完整而没有保留。

那一刹那,心底如电光石火闪过。仿佛,大幕渐起,全新打造。

余秋雨说过,蒋星煜先生完全不是一般印象中“海派文化”广而不深、新而不厚的模样,“他固然广博得令人惊讶,但在中国戏曲史的研究上,特别是在《西厢记》的考订和评析上,却极为精深,达到了国内第一流的水准”。而他对于蒋先生文字的印象:“笔触所及,总是那么友善、温和、文雅,让人联想到他在生活中的快乐、天真和善良”,更是让我感同身受。

我不会忘记2013年那个挥汗如雨初稿写作的盛夏,用心尽力的艰辛之后所生发的生机,是生命隐秘中最为勃然的生机。以此,作为传记写作的感言,更作为一瓣心香,祭奠蒋星煜先生。

记得先生曾亲口对我说,我不会离开我的国家的,我从来就没有想过,这是我们的国家,我喜爱方块字,我热爱中国的文化,哪怕我吃再多的苦头。这如同舞台上一个场景或者电影里一个镜头,永远定格在我的脑海里。

当然也不会忘记先生对于后辈学人的一个启示。他写文章、考据论证著书立说,从来就没有任何功利的念头,不论是求一个学位还是谋一个所谓职称。无欲则刚,他的学问动力那般单纯、简单,在学术世界里,他是真正做到了兴之所至。

为蒋星煜先生撰写这本传记的另一个收获,在于让我看到,生逢当下的我们,依然可以营造一方清爽不失童真的净土,只要我们愿意,只要我们用心尽力。这是蒋星煜先生用他近乎百岁的学术追索证明给我们看的,这是生命的力量所在,永远闪耀着人性向善求真的光华。蒋星煜先生走了,他的思考和追索永远与我们同在。

责任编辑/胡仰曦

——对孔尚任《桃花扇》中道具“桃花扇”运用的解读