我记忆里的导师蒋星煜先生

文 郭 梅

我记忆里的导师蒋星煜先生

文郭 梅

2015年12月一个阴郁的清晨,我坐在校车上,和往常一样顺手打开微信,孰料大师兄的一条留言赫然入目,瞬即如雷轰电击——虽然早有预感甚至有心理准备,但还是被敬爱的导师蒋星煜先生病逝的噩耗所击中,双泪直流,心里直后悔就是几天前自己还到过上海,但因第二天有课,就“原轿去原轿回”,没有去探望先生,不料竟永远失去了和先生再次晤谈的机会——那天,满怀深深的痛与悔,我忍着满眶泪水踏上讲台,心里默默祈念:“老师,请赐给弟子顺利完成今天教学任务的静气和定力吧!”

屈指算来,我和蒋星煜先生的师生缘分,迄今已有26载。在学术界,每每被问及师承的时候,我总是既自豪又忐忑地回答:“我是蒋星煜先生的关门弟子。”——师承名门的小女子虽说一直没有疏离戏曲专业,但碌碌无为,委实觍颜得紧,兀的不愧煞人也。

余生甚晚,我入师门的时候,先生早已过古稀之年——本科毕业时,我获得了母校华东师大首届直升研究生的资格,并被告知专业可以在词学和元明清戏曲之中任选。年少轻狂的我懵懵懂懂地选了戏曲,理由是“词乃最爱,不欲以之为饭碗”,况且对戏曲几乎一无所知,便抱着补课的心态怯生生地踅进了蒋先生的门墙。

先生鹤发童颜,幽默风趣,给我的第一印象是对弟子十分宽容——第一次见面,是严肃的入学面试,我以为一定有很难的学术“天问”等着我,不免有点“吓势势”的,但先生只是稍微问了问,说了句“直升的小囡确实不错”,就放我过关了。也许是看出我多少有点紧张,还微笑着加了句:“小姑娘蛮小巧的,我也不高,我们有师徒相哦。”于是,这之后我无论是去先生家里上课还是跟他出去调研,都学会了“倚小卖小”,不紧张了。可万分惭愧的是,我与先生的相似,也一直只有在身量上的差相仿佛了。

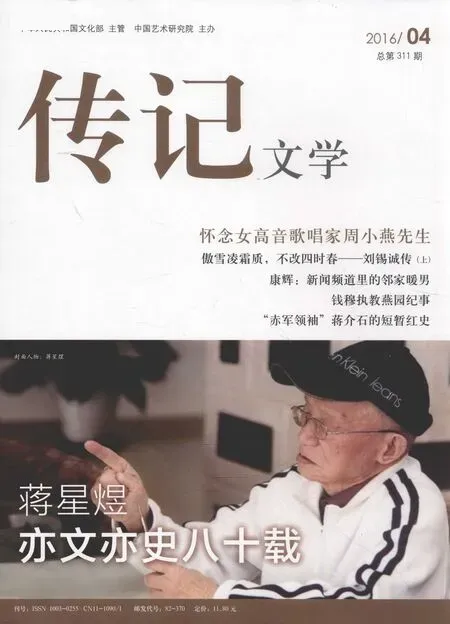

《唐诗鉴赏辞典》书影

不过,我很快就感到其实先生对学生是非常严格的,因为虽然他很少“言教”,即口头提出具体的要求,但“身教”却是无时无刻不在进行的。我在先生身边的时候,老人家正进行《西厢记》版本研究的浩大工程,一篇接一篇的论文,一部接一部的专著,让我和师兄“不寒而栗”,再怎么用功写的作业都不敢给先生看,每每在去先生家的公交车上相互嘀咕推诿:“等一下你先交啊!”如果说,我一开始是稀里糊涂抱着补课的心态成了先生的入室弟子,那么,在他身边的日子我确实在先生身教的无形压力下,扎扎实实补了补课,取得了不小的进步。而且,特别需要强调的是,先生年虽高迈,但思想却从不僵化,对人对事十分通达,而且观点往往十分“前卫”,不拘泥不苛刻,口头禅是“我看这也没有什么不可以么”。比如,我曾经好奇地问先生,为什么要出版《唐诗鉴赏辞典》,都说诗无达诂啊,这“鉴赏”如何能够“辞典”呢?先生大笑,说你这小姑娘年纪轻轻居然食古不化,谁告诉你“辞典”就必须只有一个固定的答案?窘得我再不敢想当然地以固定思维考虑问题。其实,早在1985 年2月16日,先生就已经在《新民晚报》副刊“夜光杯”上发表《为辞典多样化正名》一文,针对有关质疑文章,严肃地指出“《辞海》中有关‘辞典’的释文。先生说:“这是二十多年前定稿的,随着时代的变化,今天辞典更丰富多样化了,这一条释文不能适应新的形态,加以修改我看是必要的,不能根据这条释文来否定《唐诗鉴赏辞典》。”并且强调:“我觉得这不仅是一个学术问题,也是一个思想方法问题。”近年,先生又就这个问题在《文汇读书周报》上发表了《〈唐诗鉴赏辞典〉的编辑出版与影响》一文,强调“早在抗战之前,就有了顾凤城的《作家描写辞典》”,而在1983年上海古籍版的《唐诗鉴赏辞典》出版之前,日本也早就出版了同名辞典。所以,先生明确“肯定了《唐诗鉴赏辞典》是辞典形式、内容、风格、体例多样化的显著成果的一例”,而且“这一类辞典有着较强的可读性,欧美日本诸国早就有了”,“《唐诗鉴赏辞典》第一次印刷20万册,成了供不应求的畅销书。至于鉴赏性质的书籍能否称为辞典,《辞海》中‘辞典’条目的释文作何解,广大读者并没有注意,即使注意到了,也没有影响他们对这本书的热爱”,何况“迄今已经发行了200余万册,香港等地还出版了繁体字版本,影响非常深远”。尤其值得注意的是:

《唐诗鉴赏辞典》带来的鉴赏辞书热潮已逐渐趋于冷却,上海辞书出版社则仍在细水长流地进行编辑出版工作。只有这一系列的鉴赏辞典在读者中享有较高声誉,在市场能经久地畅销,经济效益也好,其他出版社的鉴赏辞典即使质量没有什么问题,也难以与之竞争。质量低劣地印了一次,也就无法再印了。

据最近的消息,上海辞书出版社准备对已出版十年以上的鉴赏辞典进行修订,犹如他们对《辞海》那样,这体现了他们严谨的出书态度和新的大手笔。

话说回来,即使当初上海辞书出版社在出书方面,并没有分工上的规定与限制,我认为“鉴赏辞典”的称谓仍旧可以成立。事物总是发展的,总是从无到有,从简到繁的。事实上《辞海》1989年修订本确实把‘辞典’的释文作了修订,举例时也增加了类别,虽未列上鉴赏性辞典,但把辞典作用扩展了,除“加以解释”之外,也有“提供某种信息”,当然也包括鉴赏了。

先生从理论到事实,层层剖析,将“鉴赏”不能“辞典”之论彻底驳倒,且文风平实、语气温和,端的是大家风范。试问,现在文科大学生的案头,谁没有一册《唐诗鉴赏辞典》?我在中文系任教二十余年,也从未遇到一个学生问过我当年请教先生的“愚蠢”问题。

不过,笔者私心以为,另外一个并不广为人知的例子更能够体现先生的“泥古能化”“老而不僵”。

记得,先生第一次考我应该是在我们去山东曲阜调研的路上,大家饭后散步,闲闲的,先生说,我考考你们,《三国演义》里有哪些人物的名字是单姓双名的?谁能够说出三个以上,就算及格。天!要知道,在四大名著里,我最喜欢最熟悉的是《红楼梦》,对打打杀杀的《三国》《水浒》,我可是怵得很。《三国演义》里的帝王将相、英雄豪杰绝大部分是单名,一下子怎么想得出双名的人物?于是一路走,一路搜索枯肠,想到一个就大叫:“诸葛亮的老丈人——黄承彦!”先生颔首称是。我得了鼓励,又喊:“孙尚香!”先生微微一笑,道:“孙夫人在《三国演义》里始终叫孙夫人,‘尚香’这个闺名是戏曲里才有的。不过,你能想到,也算不错啦。”哎呀,阿弥陀佛,也许是因为师兄连一个都没说出来的缘故吧,我虽然只说出了一个,远远不到合格的标准,但先生却又轻轻放我过关了。

当然,先生的“轻”,在我,就是“举重若轻”。这以后,我恶补《三国》《水浒》,虽然远远未能达到先生所要求的水准,但现在勉强能够胜任元明清文学“教头”之职,端的是拜先生当年“举重若轻”之赐。

我毕业离开先生之后,先生源源不断地寄赠新作,令我惭愧,无地自容——先生已是八旬老人,却仿佛不知耄耋将至,不断研究,硕果累累,即便是他研究的副产品——杂文笔记小品文等,也荦荦大观。如前几年他作《〈三国演义〉的单姓双名人物》,道:

我过去以为诸葛亮在卧龙岗未出山时的三位好友都是单姓双名,但是现在我有些怀疑。因为第37回:“(司马)徽曰:孔明与博陵崔州平、颖川石广元、汝南孟公威与徐元直四人为密友。”司马徽称徐庶为徐元直,用的是“字”不是“名”,因此我认为崔、石、孟三人肯定另外有“名”,这里也是用的“字”。

这段考证让我又一次深深体认了先生的“举重若轻”——因为当年关于这个问题,先生给出的“标准”答案中,就有“崔、石、孟”三人,而我也一直信之不疑,并且在课堂上也如此这般地讲给我的学生听。没想到先生却在继续思虑考证,推出更新更有说服力的结论。相形之下,我端的万分愧对先生!

先生的新书《文坛艺林沧桑录》收录了有关现代文学艺术方面的回忆33篇,多以和先生过往甚密的人物为主线,记载确凿,从不同的视角反映文坛艺坛的风貌。如《计镇华的表演艺术》,分章评述计镇华所塑造的舞台形象:《十五贯》里的况钟、《长生殿》里的李龟年等,闲闲叙来,评论精当,可读,可思。文末,先生还没忘记谈一谈计镇华客串越剧《人比黄花瘦》那件事:“在此剧演出中,逢唱的时候,只要‘作唱状’,口型与唱词保持一致即可,另有人配唱的。这样计镇华是否省力呢?并不,反而比唱吃力得多,别扭得多,有一种‘唱不出来的苦处’。他却把赵明诚演得栩栩如生,付出的代价不小。”于是,读者和观众对计镇华在表演上的造诣和人格魅力,就都有了深刻的印象。

先生每每送我新付梓的著作,总是会题上“给郭梅贺岁”“供郭梅参考消闲”之类的字样。但我知道,先生其实是“举重若轻”,是在用他一贯的方式鞭策我勉力前行。而“举重若轻”,在艰深的古代文学史料堆里钩沉辑佚,又发为深入浅出的绝妙文字,其实也是先生众多随笔集子的共同特点。

2008年,在《关于古典文学与曹操的翻案问题》的专题讲座中,蒋老谦恭的为人、严谨的治学、风趣的言语给同学们留下了深刻的印象

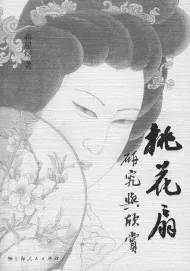

当然,先生的敢于推翻前论自我否定,在学术界也是有口皆碑的,比如在完成了《西厢记》版本研究的巨大工程之后,转入《桃花扇》传奇的研究,并出版了新著《〈桃花扇〉研究与欣赏》等。有学者指出,“关于《桃花扇》的历史真实和艺术真实方面,蒋著研究了几个重要剧中人物与史实的关系。如侯方域,指出他的政治立场和性格表现软弱,孔尚任放大了他的这个缺陷。侯被动地入道,与他软弱动摇的性格是一致的。侯筑壮悔堂,悔的是应清廷科举;孔尚任写《桃花扇》也是宣泄出仕清廷的内疚:‘孔尚任在不知不觉中也可能以侯方域自况’。又如辨析了柳敬亭的身世、演唱何种曲艺等疑问和史可法死难真相。杨龙友是传奇中作者着墨最多的一个人物。蒋著先是论述作品中杨龙友作为一个两面派文人的典型是成功的,然而创作离开基本史实,贬低历史人物杨龙友,违背了‘确考时地,全无假借’的创作宗旨,损害了《桃花扇》作为历史剧的价值。但后来蒋先生又发掘了有关杨龙友的一些史料,记载着杨许多为官的劣迹,故又著文提出‘杨龙友盖棺难论定’,期待史料的继续发现。蒋先生认真负责的态度值得称道。”(宋光祖《孔尚任创作思想的深度探索——谈蒋星煜〈桃花扇〉研究的丰硕成果》)须做考证方面的课题,怕自己承担不了。不过,先生仿佛总是能够洞察我的内心,很早就放了我一马:“考证么,你可以五十岁以后再做的。”于是,我自己选了“元明清女曲家”这个当时很偏的题目来做,虽然很不对先生的胃口,但他毫不以忤,就像我始终宣称爱煞《红楼梦》而不喜《三国演义》,先生也只是一笑置之。于是,我学会了在踏上讲台之后坚持在课上课下给学生强调:最最希望你们提出和我不同的意见,当然,要尽量自圆其说。当然,我也始终习惯于在先生的著述中寻找修正教案的新材料新观点。比如,近年我如果在戏曲课上讲到《千金记》《霸王别姬》,或者在女性文学的课堂上评述张爱玲,总会引用先生的《稗海中被遗忘的骊珠——张爱玲及其〈霸王别姬〉》:

蒋星煜著《〈桃花扇〉研究与欣赏》书影

我发现她(张爱玲)在1937年写过历史小说《霸王别姬》,按年龄,她这时是个17岁的女少年,还不是女青年,但是,她笔下的虞姬的人物形象却比沈采《千金记》的虞姬饱满。梅兰芳的《霸王别姬》诚然比《千金记》有所丰富,主要是在歌舞方面,而张爱玲则对虞姬的内心世界进行了开挖和剖析。故事从项羽和虞姬住宿的帐蓬展开,蜡烛油淋淋漓漓地淌下来,“含着稀薄的呛人的臭味的烟袅袅上升”。项羽在计算所剩无几的粮食,自己骗自己,也是为骗虞姬,假装出一股乐观的神气,说:“三天之后,我们江东的屯兵会来解围的。”虞姬表面上相信项羽的推算,却仍旧摆了一摆可怕的近乎绝望的事实:“大王,我们只有一千人,他们却有十万……”项羽仍旧想把局面说得稍稍好一点,虞姬不再和项羽争辩,就请项羽“先休息一会吧!”甚至项羽如何去休息也没有交代,用了一句“侍候他睡了之后”,就完全是虞姬的行动了。她“一只手拿了烛台,另一只手护住了烛光,悄悄地出了帐蓬”。她在夜色中,透过迷蒙的薄雾,听着战马的悲啸、守夜人的更鼓,停留在一座营帐前,谛听里面士兵们的谈话和梦呓。她看到了山下一座大营,那正是汉王屯集十万大军的地方。她不禁回忆起和项羽在一起出生入死的十余年来的军旅生活,她却又“怀疑这样生存在世界上的目标究竟是什么”。然后,她听到了汉军营盘里传来的凄楚的画角。终于,再度陷入反思和遐想之中。“——啊!假如他成功了的话,她能得到些什么呢?她将得到一个‘贵人’的封号,她将得到一个终身监禁的处分。……当她结束了她这为了他而活着的生命的时候,他们会送给她一个‘端淑贵妃’或‘贤穆贵妃’的谥号……”当虞姬强迫自己停止反思和遐想时,她听到了山下传来的楚歌声,她先是惶惑,然后惊惶……回到了她和项羽住宿的帐蓬。起初决定不告诉他所看到的听到的一切,最后还是要项羽听一下四面传来的楚歌……

显然,张爱玲的历史小说《霸王别姬》这则材料是绝大多数教材里所不曾提及的,先生的分析又详细周到,鞭辟入里,自然成了我讲课的“利器”,所向披靡,效果很好。换言之,作为一个戏曲史研究的大家,先生正是最擅长在史学、文学与戏曲相交集处独辟蹊径而钩沉致远的。类似的例子,不胜枚举。

当然,先生之所以会注意到张爱玲的历史小说,自然和他自己也是一位优秀的历史小说家和明史专家不无关系。在他的历史小说中,先生就犹如一位风趣而智慧的长者向读者娓娓讲述那古老而遥远的故事。他总是选择某个历史人物或者某段史实加以合理的新编,情节生动、人物丰满,又很有启发意义。他追求人物形象的形神兼备,而对历史环境的描绘又完全严格按照时空和逻辑顺序进行演绎,做到唐宋各异,明清有别。比如,《捉刀人曹操》《柳公权书法谏君》《苏东坡画竹》《湖阳公主外传》《进士及第》等,当年我都曾和同学们一起读得津津有味。当然,先生和明代诤臣海瑞之间的故事更是曲折不已,体现出先生和海瑞一样堪可景仰的硬骨头风采,人所共知,本文就不赘述了——毫无疑问,海瑞是先生漫漫人生路上的一个重要的关键词,这从先生将书斋题名为“西海书屋”亦可见一斑:西者,《西厢记》也;海者,海瑞也。

蒋星煜与毛时安、叶长海、陈明正等游览千岛湖中的海公(瑞)祠

当然,先生在创作方面的成就并不仅仅限于历史小说,窃以为,他创作方面的贡献更在于大量的文史随笔——以学者的眼光、作家的笔调进行写作,下笔前总会考虑如何把文章的题目、角度写得更吸引人、更引发读者的兴趣,所以往往能够以小见大,深入浅出,涉略广泛,影响深广。同时,他也诲人不倦,常常给后学指点迷津。比如,他曾对喜欢研究古陶瓷的作家钱汉东如是说:“过去顾颉刚、夏鼐等考古前辈都用半文不白的语言写考古文章,顾颉刚等学者因是从旧学过来的,情有可原。现在考古学者写的文章,也摹仿,实在是个误区,有的甚至认为自己的文章别人读不懂,说明学问高深,其实不然。考古学者应从高楼深宅里走出来,面向大众,并为读者所理解所接受,这才是有意义的事情。但是你要注意写文章所用的史料必须准确无误,处理好与考古界同仁的关系,主动和他们交朋友并逐步得到他们的认同。”并在《新民晚报》上以《作家学者化》为题,对钱汉东的作品进行评论,给了钱汉东莫大的鼓励。其实,作家学者化、学者作家化,不正是先生自己一贯主张和身体力行的么?先生的学术和创作齐头并进,互相融合,各具千秋,各创高峰,荦荦大观,是我国现当代学术史和文学史的宝贵财富。

先生2011年出版的集子《史林新语》是一部兼涉历史、文学、戏剧、民俗、上海人文、茶艺知识等多种门类的通俗学术著作集,全书分为“三国群英神采”“唐宋风云人物”“明代朝野珍闻”“朝廷内外礼俗”“春申江滨掌故”“戏剧历史掌故”和“茶事茶艺探秘”7个部分,共收入71篇文章,无不融趣味性和知识性于一炉,如:《刘伯温被神化的历史背景》《刘基与日铸茶、平水茶》《刘基谈苦茶》《三个完全不同的武则天》《曹操的妻妾侍女》《诸葛亮夫人的貌、才、德》《诸葛亮三次升值》《杜甫自称“读书破万卷”》《黄道婆的身份》等等,生动有趣,既可作为茶余饭后的谈资,扩大了读者的知识面,又给人不小的启迪。比如,一般人都认为诸葛亮的夫人黄氏相貌丑陋,但先生却指出此说不实,认为所谓“丑女”乃诸葛亮岳父的谦词,其实她并不丑。又如,先生考证认为上海的第一位城隍爷是西汉权臣霍光,让人耳目一新。可以说,无论男女老少,不管士农工商,不同的读者都能在《史林新语》这部书中找到自己的兴趣点。而这部书,只是先生通俗学术著作的冰山一角而已。同时,也许还应该补充说明的是,这部书出版的时候,先生已是92岁高龄,过了鲐背之年,但依然思维敏捷,精神矍铄,记忆力不凡,让一些后辈惊佩得呼之为“文坛老妖”——所谓妖者,凡人难以企及之意也。

蒋星煜著《史林新语》书影

蒋星煜著《中国隐士与中国文化》书影

时光如梭,一晃,我毕业二十余年了。除了去上海先生寓所得先生耳提面命之外,我和先生之间的交流大部分依靠书信和电话。先生对我,依然十分宽容而严格——他很少正面批评,但轻轻一句话会让我汗为之下,比如:“我20岁出头就出版了《中国隐士与中国文化》,你呢?”“我在你这个年纪的时候,已经……”“你最近发表的东西,让我还有点面子。”是啊,先生成名很早,抗战时期就已从事新文学活动,表现出不凡的实力,尤其是文学评论,说理透彻,文气极盛。比如1944年在《大公报·文艺》副刊上发表一版半长文《东北作家论》,次年在陈原主编的《民主评论》上刊发长文《论〈华威先生〉》,至今仍是研究张天翼的重要资料;也是1945年,在《新文艺》上发表的《论阿Q周围的人物》在55年后的2000年被人民教育出版社选入高三语文教科书,可见其影响之深远。抗战时期重庆的《中央日报》副刊由孙伏园主编,其办刊口号是“不管左中右,文章好就发”。1941年,先生根据某些电讯写了一篇描写意大利人民反抗墨索里尼法西斯统治的短篇小说《威尼斯的忧郁》,投给孙伏园先生,孙先生相当喜欢,用了整版的篇幅一次刊登完毕,从此,他俩成为忘年交。众所周知,孙伏园是鲁迅的学生,和鲁迅一起办过《语丝》,但他从不借鲁迅的声望抬高自己,让当时还很年轻的先生从这个为人和气、衣饰平常的书生身上看到了中国传统文人的本色和风骨。而先生自己,其实亦是如此。

2015年12月27日, 我又一次去浙江人民广播电台做“相约女作家”节目。照例是晚上九点开始直播,照例是八点出门,但不同的是,这一次,从未因直播而紧张的我竟然公交车坐过了站——因为,这次直播,是我为导师蒋星煜先生送上的一瓣心香,是我和戏曲界学人前辈一起送别先生的特别节目。我的恩师们,华东师大齐森华、赵山林教授和苏州大学周秦教授等都满怀深情地回忆起山高水长的蒋公之风。还有中山大学康保成教授强调:“蒋先生对我有知遇之恩!”二十多年前的一个清晨,他从广州到上海蒋先生寓所去拜访,先生开门纳客:“如果你是上海本地的我就不开门了,因为我熬夜工作,刚刚才躺下。”正如福建邹自振老师所言,虽然蒋先生的入室弟子并不多,但学界受先生影响的学者却有一大批。近年来先生因年事已高,很少参加学术会议。我在会议上就常常遇到同行前辈说:“帮忙给老人家带个好啊,老先生对我的帮助很大的。”睿智、严谨,乐于提携后进,就是我们印象中共同的蒋公星煜。

节目直播到一半,主持人陈芒问:“郭老师,在今天的节目之前,可能听众朋友们并不太熟悉蒋老先生,现在大家都知道了,蒋老是戏曲专家,是《西厢记》《桃花扇》专家,学问很棒,为人很好,特别值得我们怀念和敬重。不过,老人家除了是很有成就的学者、作家以外,还有什么让后辈印象深刻的呢?老人家是不是特别严肃,特别不好亲近呢?”哦,那自然不是的。在我的记忆里,印象深刻的是除了先生的书房汗牛充栋,还有每次上课我和师兄享用的正宗的西餐——尤其那罗宋汤特别美味。先生还喜欢跳交谊舞,每次学校办舞会他都乐意出席,弄得百分百舞盲的我紧张万分——得事先给先生找好合适的舞伴啊,这可不是容易完成的任务,似乎会跳的师姐师妹们都被我央及遍了吧。好在先生很lady first,对我总是网开一面,不仅从不曾要求我学会跳舞,而且每次去先生府上,他都按照约定的时间在阳台上迎候,而且有好茶好咖啡招待,书啊,小礼物啊,我似乎也总是能比师兄先得赠的。而从学校帮先生借《缀白裘》等大部头典籍之类的差事,则往往落到师兄的头上。上课之余,还常常跟我们说点小掌故,比如建国初他参加的一项工作是审看大量的影片,白天黑夜地看,很累。其中一部片子是以妓女解放为主题的《姐姐妹妹站起来》。先生说,好不容易都看完了,他们就“哥哥弟弟倒下去也”,惹得我喷茶。还有,在谈到一位著名戏曲学者的时候,先生说,那位先生因为在一个级别低的单位供职,一辈子没有机会评正高,所以,挽联可以是“生亦为人员(即是研究人员而非研究员),死亦为鬼员”,冷幽默中透着冷峻悲悯,至今恍如昨日听闻。

先生一直穿洋装,我从没见过他有古典文学界习见的古雅中装“扮相”。他也支持我进剧场看戏,说搞戏曲的埋头做案头工夫是一种路子,注重场上自然也是一条正路。而他自己更是有不少红氍毹上的好朋友,没有一丝一毫轻贱戏子的传统观念……

这样的先生,如果一定要用一个词来概括的话,也许可以是“老克勒”——一位上海滩的“老克勒”,注重生活品质,自由出入中西,儒雅大方,很有腔调,或者,用现在流行的词,就是超有范儿。

今年年初,我开始致力于蒋星煜先生纪念专辑的约稿工作。也许,这是我为先生做的最后一件事情了。先生,当您看到《传记文学》杂志上的这份答卷,不知道,您会给我打几分?

责任编辑/胡仰曦