西厢桃花说大师

——蒋星煜先生的坎坷人生与杰出成就

文 周锡山

西厢桃花说大师

——蒋星煜先生的坎坷人生与杰出成就

文周锡山

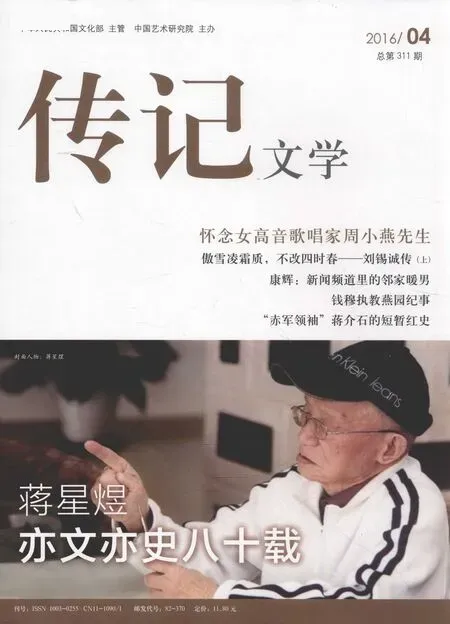

蒋星煜先生,上海艺术研究所研究员、学术顾问,中国作家协会会员。1920年9月11日生于江苏溧阳,2015年12月18日在上海走完他96年的人生。

蒋星煜是继王国维、吴梅、赵景深之后的20世纪戏曲研究四大家之一。他是戏曲史、《西厢记》和昆曲研究的权威学者,取得了领先性的高度学术成就。因高寿,又在21世纪生活了15年,并在新世纪完成了《桃花扇》的研究,再次达到国内外领先的水平。

进入新世纪,中国学术界有一个新气象,就是90以上高龄的学者还能够写作和出版新作。以年龄来说,第一名周有光,今已110岁,2011年106岁时出版《拾贝集》;第二名杨绛,今已105岁,2007年97岁时出版哲理文化著作《走到人生边上——自问自答》,102岁出版《杨绛文集》;第三名即蒋星煜,90之后出版了多种著作,发表了大量论文和评论文章。2013年94岁时出版《蒋星煜文集》8卷;在他96岁这一年,即去世前的2015年,他还出版了两本著作。而以学术成就来说,他们三人都名列前茅,并各有特点。

潇洒而坎坷的人生

蒋星煜自幼由其外祖父当启蒙老师。外祖父是晚清秀才、民国初年的小学校长,而且还做过孙中山警卫团的文职军官。外祖父常领着刚学会走路的蒋星煜泡茶馆。那家名叫“大公和”的茶馆,是溧阳城里最高级的茶馆,茶客中有中学校长,著名的中医和西医,颇有名声的画家、书法家。蒋星煜耳濡目染,逐渐懂得了不少知识,看到和听到在茶馆里上演的和传闻的世事百态。外祖父还时常给他讲历史故事和唐诗,从六七岁时起,逐步将他引入了中国古典文学的殿堂。蒋星煜十二三岁前,背了许多古典诗文、读了许多中国古典小说。16岁起读鲁迅、郭沫若等人的作品,并开始涉猎外国文艺,阅读世界名著。

20世纪30年代末在日寇包围下的上海孤岛中,蒋星煜报考复旦大学,攻读英文会计专业。1938年为上海《大英夜报》《中美日报》写稿,正式开始文字生涯。

蒋星煜在篮球场上(1947年)

太平洋战争爆发后,他辗转来到重庆谋生,走上了丰富的职业道路——先后任重庆中央政治学校图书职员、中华教育电影厂编辑、南京中央通讯社记者。在图书馆工作时,带着思想上的苦闷和惆怅,他钻进故纸堆里,钻研经史子集,通读了《二十四史》,进而学习经济、考古、宗教、书法、中医等。图书馆里有一个小房间,放置着马列主义著作,是专供御用文人歪曲马列主义和污蔑共产党用的。这个小间平时无人光顾,蒋星煜便“乘虚而入”,读了一些有关历史唯物论和辩证唯物论的著作。

1949年上海解放后,蒋星煜历任上海市军管会文艺处、华东文化部艺术处和上海市文化局干部,并在上海戏剧学院、上海越剧院讲课。

年轻时的蒋星煜是潇洒的,他喜欢骑马、打球、麻将,业余生活非常丰富有趣。

然而现实又是坎坷的,30岁的蒋星煜就开始了他艰难的人生。

1950年12月,蒋星煜看了电影《武训传》,认为影片对“武训精神”的表现是充分而成功的。早在抗战时,他就在重庆北温泉听陶行知先生讲过“武训精神”,留下了很深的印象。于是他从历史学的角度写了一篇《〈武训传〉与中国封建社会》,在《大公报》发表。文中写道:“由于历史条件限制,武训对封建社会的反抗只有不彻底的义学,但是他的精神却是最值得歌颂的为人民服务的革命者的精神,而他祈求的穷人都有书读的日子,在他死后半个世纪,已因中国共产党领导的解放战争的巨大胜利而来临了。”1951年5 月16日发表的《人民日报》社论《应当重视电影〈武训传〉的讨论》,特别针对蒋星煜文中“武训的精神却是最值得歌颂的为人民服务的革命者的精神”这句话,作严厉的批判。当时担任华东局宣传部副部长的夏衍已承担了电影《武训传》的所有责任。后来华东局文化部副部长黄源和戏改处副处长伊兵特找蒋星煜谈话,要他以“由于政治上的无知”为口径,在《大公报》上公开检讨,帮助他过此难关。伊兵还叮嘱蒋星煜要好好清理自己的文艺思想,暂时最好不要写文章,如果将来再写的话,恐怕也是用个笔名为好。蒋星煜从心里感激这几位领导对他的爱护和指点,迫于时势,此后两年只好用“布谷”的笔名发表作品。

1959年4月,《 解 放日报》文艺部的编辑因蒋星煜早在1957年即发表的《海瑞传》,在海内外广为传播,告诉蒋星煜,毛泽东正号召大家学习海瑞刚正不阿的精神,特来约他写海瑞。蒋星煜觉得毛泽东提倡学习海瑞精神,最主要的是学他敢于为民请命,不怕得罪皇帝,不怕坐牢和杀头。于是他的《南包公——海瑞》记叙海瑞在户部主事任上因谏嘉靖皇帝而下狱的一段史实,来表现其刚正不阿,发表时报纸还加了“编者按”。

1962年4月,《解放日报》编辑又找蒋星煜约稿,请他写篇历史小说,提倡魏徵那种敢于说真话的精神。当时他不知道是毛泽东提倡的,但出于政治上的谨慎,他从《毛泽东选集》中去找歌颂魏徵的理论依据。还特地重读了范文澜的《中国通史简编》中有关李世民经常接受魏徵的谏劝而改正错误的史实。他以范文澜书中写到的魏徵力谏李世民田猎的事作线索来展开故事,很快于7月8、9两日的《解放日报》上连载历史小说《李世民与魏徵》。

1965年,蒋星煜的这篇《李世民与魏徵》竟被打成“反党反社会主义的大毒草”,上海市委提出要严厉惩办作者,后因《解放日报》和文化局党委书记魏克明和李太成主动承担了责任,蒋星煜才免于受难。

很快,“文革”爆发,立即批判《海瑞上疏》,蒋星煜在劫难逃,在“文革”十年中受尽磨难,甚至家破人亡。粉碎“四人帮”后,蒋星煜与魏克明在医院病房里相见时,都不禁老泪纵横。魏克明当场叮嘱他撰文《魏徵精神何罪之有?》,尽快见报。魏克明亲笔撰写编者按:“《李世民与魏徵》和《南包公——海瑞》两篇历史小品,都是当时本版《朝花》副刊根据毛主席有关的讲话,先后约请蒋星煜同志撰写的。当年,上海市委负责同志两次传达毛主席的有关讲话时,张春桥都在场,他完全知道这个背景,知道发表这两篇文章的目的,是为了贯彻毛主席广开言路的精神。《李世民与魏徵》发表时,姚文元是《解放日报》编委会委员,他对这篇历史小说也说过几句好话。可是文化大革命一开始,这两篇文章即被打成‘大毒草’,成为《解放日报》的两大罪状,连续批判达数年之久。作者蒋星煜同志也因此受尽折磨。很明显,这是四人帮及其余党有意制造的一场冤案……魏徵和海瑞精神何罪之有?”揭示了历史真相和受批判的背景。

1979年起,蒋星煜任上海艺术研究所研究员,华东师范大学和上海师范大学兼职教授、山西师范大学戏曲文物研究所顾问。并应邀为中国艺术研究院、复旦大学、上海戏剧学院等十几所高等院校的研究生、进修生讲学。意气奋发的晚年蒋星煜勤奋调研、研究和写作,成果累累。

青年成名,令人瞩目的早期创作和研究成果

在抗日战争烽火连天的岁月中,在西漂重庆的艰难度日之时,青年蒋星煜继续了自上海开始的文字生涯,并进入了他的创作兼研究的漫长征程。

抗战期间,鲁迅的学生孙伏园主编重庆的《中央日报》副刊。时年20余岁的蒋星煜根据反映欧洲战场的通讯和报告文学的启发,写了一篇描写意大利人民反抗墨索里尼法西斯统治的短篇小说《威尼斯的忧郁》,寄给了孙伏园。孙伏园慧眼识才,以一整版的篇幅刊发了这篇小说。小说描写了意德两国的知识分子内心的痛苦和对法西斯的不满,从人性的深度触及了反法西斯的主题,引起了文坛的注意和大众的好评。这是他最早的创作作品。半个世纪后的1995年,中国作协向全国三百多位在抗战时期从事文学创作的老作家颁发荣誉纪念牌时,蒋星煜也名列其中。

早在重庆时期,蒋星煜觉得自己虽身处乱世,却能在图书馆里搞学问,很像古代的隐士,于是便对历代“隐士”作了研究,撰写了第一部学术专著《中国隐士与中国文化》。这年他才20岁,1942年出版时才22岁。书甫出版不久,梁漱溟即在其名著《中国文化要义》中专门评论此书,并提出“隐士是中国文化的第十四个特征”这个重要观点。1988年,该书由上海三联书店影印出版;此后列入上海书店“民国丛书”,再度出版;初版66年之后的2008年又再重版,还根据梁漱溟当年的意见写了《补编》。

蒋星煜五六岁时就习颜体,稍后对颜真卿书法理论发生兴趣,尤其钦佩颜真卿敢与丑恶作斗争的勇气,撰写了《颜鲁公之书学》的书稿。友人将稿件推荐给国民党元老李石曾,李石曾见书稿中有“民国成立后李石曾家藏《刘中使帖》真迹”一语,大为惊奇,一口答应为此书出版帮忙。1946年,世界书局的编辑与已回上海的蒋星煜联系,说世界书局董事长李石曾,将此稿交该书局出版,并表示:“原稿封面题签(蒋星煜自题)是道地的颜体,就用这六个颜体字吧!”蒋星煜做梦也没有想到,李石曾竟将此书稿呈请书法界权威人士沈尹默审查。此书的第一章《颜鲁公之人格与书学》中引述沈士远论及沈尹默的一句话,说他们幼时练习赵孟的书法,“仲弟(沈尹默)临抚,辄肖,书以日进”。而沈尹默从来不承认曾经师法赵孟,而只承认师法王羲之。但此语出自其兄沈士远的文章,他又很难反驳。

沈尹默审读蒋稿后,专门写了一封信给李石曾说:“蒋君大著拜读一过,略有笺语以备参考而已。全书条贯明晰,引征详赡,其用力可谓深矣。唯于前贤评断处过于勇敢,微感不安。然此自关于年事,亦未可厚非也。”用“勇敢”二字,幽默而婉转地批评这个引语的“粗率”。编辑征询蒋星煜的意见时,蒋星煜说沈先生的审查意见应当公之于众,不如将他的信作为“代序”,让读者去评断。于是此书印上《代序——沈尹默致李石曾书》。

久负盛名的历史小说作品

在两书出版后,蒋星煜自1947年发表《嵇康之死》至2002年发表《进士及第》,55年中共写作历史小说70多篇;前后曾辑编成6种单行本。其中如《历史故事新编》(上海人民出版社1980年第1版),印数高达21万册。历史小说集《包拯、海瑞的故事》和《大理寺正卿的失踪》,也早就蜚声文坛。进入新世纪,上海学林出版社又将他在前两种集子之外的作品39篇汇编成《蒋星煜历史小说集》出版。

蒋星煜的历史小说都是短篇,多以历史人物为主,用忠于基本史实的笔调,栩栩如生地写出了历史上著名或杰出人物的人生百态,用这些人物个性化的言语、行动和曲折的经历,生动反映出丰富多彩的历史万象。

蒋星煜的历史小说久负盛名,也正因此他在“文革”中在劫难逃。“文革”后,众多名家发表评论,高度赞誉其历史小说的高度成就。

罗竹风(生前为上海社会科学联合会主席、《汉语大词典》主编)赞扬蒋星煜的历史小说 “截取了历史人物的一个片段、一个场面、一件事情,或正史,或别传,或轶事,有对美好生活的向往,有对传统礼教的蔑视,有对社会丑恶的鞭挞。有悲欢离合,有慷慨悱侧,充分表现了人间正气。篇幅虽长短不一,但莫不剪裁得体,穿插有致,富于生活情趣。这种用文学手法叙述描绘的历史故事,很像中国的水墨画,独树一帜,不愧为文苑新开放的一朵鲜花。一口气读下去,犹觉余音缭绕,意味隽永,这值得认真向读者推荐的。”

华东师大教授、华东师大和北京大学中文系顾问徐中玉在高度评价本书总体成就的同时还具体分析:“本书中的《捉刀人曹操》就是从多谋好妒这一角度来写曹操这个人物的。包括华歆和崔琰,作者对他们的心理描写细致微妙,而且是顾到了他们之间的固有关系,虽有褒贬却还是符合他们相互关系和性格逻辑的。这不仅能给读者艺术享受,实际上通过文学作品可以给人以一种思维训练力量,让人增加对社会对各种人物的某些理解。”

蒋星煜应约与来访的德国海德堡大学瓦格纳教授谈海瑞戏问题(1990年)

著名历史小说研究家、浙江大学吴秀明教授认为,蒋星煜历史小说“文虽质朴但却相当形象生动,有趣有味;追求人物形象的具体性、实在性。酷肖逼似,形神兼备。表现力强而又富有可读性”。又盛赞蒋星煜的作品具有胜过前人的“超越”意识:其一,在艺术内容与对象上突破原有的狭隘的“英雄传奇”模式,而将艺术的远视镜直接对准人物的家庭闺阁深处。《诸葛亮招亲》《况夫人做寿》《张敞画眉》《公主的镜子》等,正面描写的是被包括《三国演义》在内的中国传统历史小说家们所忽略了的家庭生活的隐秘的一角。它们是历史小说,但又何尝不可称之为“家庭小说”。另有一些作品如《司马迁著书》《甘罗》《挂剑》等,它们的题材范围虽然远越于家庭与情爱之外,但却也时时不忘糅以这方面的内容。其二,在艺术手法上比较注意心理描写。不局限于通过外在言行写人的传统惯式。他由外入内、内外结合的写心方式,这是一种时时伴随人物行动的诉情达意的方式。他多半倚靠和凭借人物的外在行动,将叙事与写心结合起来作同步合一的描画。吴秀明还特别欣赏作者的谋篇构思:这是深得短篇真谛的一种构思。在有限的篇幅内纳入无限的生活内容,必须讲究筛选和剪裁,讲究角度和视点。他刻苦营构,悉心谋篇,说到底还是为了更好地抉发蕴含在其中的思想哲理。他在《公主的镜子》的“后记”中提出了“情节或人物都不妨虚构,而主题不能虚构”的观点,他历时久长的历史短篇的创作生涯,始终贯穿着中国历史上进步知识分子的思想美德。

蒋星煜描绘的人物有帝王形象如汉武帝、李世民、曹操等,有著名将相如季札、霍去病、诸葛亮、刘伯温等;有著名清官如魏徵、包拯、海瑞等;著名文学家诗人如司马迁、白居易、苏东坡和汤显祖等;身怀绝技的奇人如哑子拳师、名伶马锦、名医秦景明、围棋国手过百龄等。还有将脍炙人口的《张敞画眉》和破镜重圆(《公主的镜子》)这样缠绵悱恻动人至深的爱情故事重新给以精彩的描绘,等等。蒋星煜用他的那支彩笔为我们写出了三教九流、各种类型和层次的人物百态,又通过人物百态,表现出极为丰富复杂的历史万象。这是因为《蒋星煜历史小说集》的各篇虽为小说,却尊重史实,各篇的任务是在历史记载未及之处精妙地描写出生动的情景,或用丰富想象和高明的艺术手法填充、丰富历史的细节。我认为这才是真正的历史小说。蒋星煜用这样的方法,开辟了中国历史小说的康庄大道,启示了历史小说的新方向。

戏曲研究的一代大师

自“文革”后的新时期始,到进入新世纪的15年中,蒋星煜的戏曲研究著作喷薄而出,迅即成为戏曲研究的权威学者,著有专著《中国戏曲史钩沉》《中国戏曲史探微》《中国戏曲史索隐》《中国戏曲史拾遗》和《以戏代药》等;主编《中国戏曲曲艺辞典》《中国戏曲剧种大辞典》《元曲鉴赏辞典》《明清传奇鉴赏辞典》《十大名伶》等,为《六十种曲评注》顾问与《总序》作者;担任历届《辞海》编委兼分科主编。

他的众多首创性成果,受到学界的极大重视。前辈权威任二北(1897-1991)在他的名著《唐戏弄》中引用了蒋星煜关于《唐人勾阑图》与《辽兴宗为后妃伴奏》的全文。这是对蒋星煜唐代戏剧研究的开拓和辽代戏曲研究的首创性成就的最大肯定。

过去,学术界对辽国戏曲研究甚少,似乎认为辽国是没有戏曲的。蒋星煜首创性地梳理了辽国戏曲的发展线索和基本情况。

他用大海捞针般的精神,遍阅苏州和昆山地区地方志、宋元明清野史笔记和家谱,搜寻到昆曲起源时期的两个重要资料。一是他在张溥序、清代顺治九年(1652)刻《重修顾氏大宗氏谱》残本中,找到昆山腔创始人顾坚的来历和文献根据,证实此人的历史存在。二是明人周元《泾林续记》记载朱元璋与周寿谊的对话。这个资料可靠而有力地证明了昆曲起源于元末,至今已有六百多年的历史。周寿谊出生于宋代,蒋星煜引用明代《正德姑苏志》等多种资料,确定他生于1264年,历经整个元朝。1373年(明洪武六年),周寿谊110岁,知府魏观请他参加乡饮之礼。明太祖朱元璋认为这么一位长寿老人,是国家祥和的一种标志,就将周寿谊召至南京,设酒宴招待,并询问他关于昆山腔的问题。这个史料,与《南词引证》记载的元朝顾坚创始昆曲,故在明朝的“国初,有昆山腔之称”一起,说明昆曲始于元代。这是今日“昆曲有六百年历史”的扎实根据。这个资料,对昆曲史的研究有重要意义。

《西厢记》研究的权威学者

《西厢记》是中国戏曲史上的最高之作,自元末明初起,即有“旧杂剧,新传奇,《西厢记》天下夺魁”的盛誉。《西厢记》又是中国文学史上的最伟大之作之一。

作为权威戏曲学者,蒋星煜对《西厢记》情有独钟,在《西厢记》的研究领域花费了最多的精力,发表了研究《西厢记》的论文100多篇,不下150万字,先后出版7种专著。

蒋星煜在新中国成立初期在华东戏曲研究院工作时就开始研究《西厢记》,为华东越剧实验剧团排练《西厢记》的剧组人员作辅导报告。1958年起,上海戏剧学院接受上海市文化局的委托,接连举办了多次编剧研究班、训练班等,蒋星煜应邀去讲授《西厢记》,到1979年,一共讲了七次之多。

“四人帮”粉碎后,蒋星煜在上海图书馆接触到较多的明刊本《西厢记》和有关文献、书目、书影。

由于蒋星煜在青年时代便对经史子集都有根底,且对明史研究有兴趣并下过颇大功夫,所以,熟悉明代罕见的诗文集和野史著作,这对他的《西厢记》研究提供了坚实而广博的学术基础,使他在研究《西厢记》时能够左右逢源,触类旁通。也正因此,蒋星煜对《西厢记》所作的是全方位的研究,其内容大致可分为版本研究、作者研究、曲文研究、曲论研究、审美研究、插图研究、比较研究、影响学研究、延伸研究和研究之研究,共十类。对一部名著的研究,具有这样宽广宏阔的视野,进行这样深入独到的探索,获得如此众多首创性的成果,使他成为戏曲史领域和中国古典文学研究领域的领先学者之一。

《西厢记》是戏曲作品中版本最多的一部著作,其原刻本和元代的其他版本虽已荡然无存,但明代的刻本,目前已知的已有60种左右,清刻本共有100种以上,真是蔚为大观。

蒋星煜将《西厢记》已知的约60种明刻本尤其是现存的40种明刻本,作了具体和尽可能详尽的介绍,就其版本体系、出版年月、出版人或机构、序跋、注释、评点及插图,作了力所能及的详尽考证和评论,并清理出彼此之间的关系和影响。蒋星煜对明刊本研究的另一重大贡献是发现和研究了几个罕有人知或人所不知的重要版本。

在《西厢记》的诸多版本中,有多种评批本,其数量之多,在古代文学名著中也是罕见的,而且同一名家的评批本也有多种文字相异的不同版本。结合版本研究,蒋星煜对徐士范、李卓吾、徐文长、汤显祖、陈继儒、金圣叹、毛奇龄等所有的评批本作了系统全面的研究,分析诸本之真伪、演变、理论价值和审美特点,成果卓著。

至于《曹雪芹用小说形式写的〈西厢记〉批评史〈红楼梦〉中不可或缺的导具》梳理和归纳了《红楼梦》中人物对《西厢记》的评价,接着分析和评论《红楼梦》在结合有关情节的描写时表达了宝琴、宝钗、李纨、探春等人的看法和黛玉与宝钗的争论,最后作结论说:“如果我们了解一下明末清初的社会生活,就知道这些情节并非可有可无的闲笔。明末有许多官宦人家是不准《西厢记》在家中演出的,甚至不准子女阅读的。曾多次被列为应予禁毁的书刊。”“在社会上,当时对《西厢记》的看法也是很不一致,视之洪水猛兽者恐怕不乏其人。心中爱好而不敢承认或议论者都有。曹雪芹在《红楼梦》中几次写了宝玉、黛玉、宝钗诸人对《西厢记》不同的感情、态度。从另一方面说,也是社会上对《西厢记》的反应的缩影。或者也可以说曹雪芹是在用小说形式写《西厢记》的批评史。” 此文角度巧妙,立论新颖,论说有力,是一篇研究《西厢记》批评和《红楼梦》的理论力作。

蒋星煜还将明清两代较为著名的《西厢记》评点校刻者、整理改编者的生平事迹钩稽出大致的轨迹和框架,通过文献的发现而对著名评论家毛奇龄性格、命运的揭示,都是首创性的贡献。

结合版本研究,蒋星煜又对《西厢记》的文本即曲辞和说白作了仔细的研究。他比较不同版本的异文之优劣,给研究者和欣赏者以颇大启示,对重要词语和典故的阐释,揭示了难解的奥秘。《西厢记》由于版本众多,造成异文的数量惊人。蒋星煜选择若干最重要的异文与前人的注释进行了细腻的比较和考证,解决了不少疑难问题。

蒋星煜后期着重致力于《西厢记》的审美研究,内容广泛,论述深入。关于《西厢记》的伟大艺术成就,自元明清至20世纪,七百年来文章、著述难以胜数,而蒋星煜诸文则角度新颖、见解独到,言前人之所未言。其中如《西厢记》中《佳期》一折的性描写,历来訾议者众多,卫道者甚至视为“诲淫”之典型,虽经金圣叹和现代论者的有力批驳,人们已有一定的正确认识,也仅是消极辩护,认为此戏此折不“诲淫”而已。只有蒋星煜正面肯定“王实甫用如此优美的情操、充满诗情画意的语言去写张崔的初次幽会,说明了他毫无保留地歌颂这一对青年男女的爱情”,并具体分析其曲文的语言之精美,认为《佳期》“是‘中国无第二’的佳构”,并从《西厢记》盛行的时代之世界大背景,分析《佳期》有关描写在思想、艺术史上的意义。

延伸研究的内容涵盖南戏、传奇和京剧及越剧的《西厢记》和“西厢”题材的木刻、绘画、书法、瓷器和邮票等艺术品的研究。

在《西厢记》的历代改编本中,明代传奇《西厢记》尤其是当代京剧和越剧《西厢记》的影响很大。

1987年,北京《西厢记》学术研讨会闭幕时留影,前排左五起依次为:张庚、郭汉城、马少波、蒋星煜

以越剧的《西厢记》改编本为例,越剧改编本前后共有两种,蒋先生非常赏识上海越剧院20世纪50年代至80年代袁雪芬、傅全香和金采风、吕瑞英先后上演的改编本,认为此剧“洋溢着浓郁的诗情画意”,不断上演,历久不衰,“在戏剧文学上和表演艺术上的成就是显著的,很引人入胜的”。“所获得的巨大成就”还体现出演员的艺术修养和气质。尤其是《闹简》和《寄方》,给人“艺术上的享受特别难以忘怀”。《越剧〈西厢记〉欣赏漫记》一文在作上述评价时,细腻分析此剧的剧本和演出都能忠于原作精神,在刻画人物性格、心理和动作时精彩入微,动人至深。而且,舞台上的莺莺和红娘的“交流、配合做到了丝丝入扣”,过去“只感到红娘对莺莺的性格作了有力的映衬”,看了她们的演出,可令人“感到莺莺对红娘的性格同样作了有力的映衬”。此剧甚至达到了中国古代绘画美学上“意到笔不到”的高度,令人领悟到不少审美的新意。而对于浙江的90年代的越剧改编本,蒋星煜特撰《金玉其外的越剧改编本〈西厢记〉》,具体分析其偏差,给予否定。

影响研究方面的论文,主要是论证《西厢记》在体例上受南戏和传奇的影响,《西厢记》对其他戏曲、小说的关系或影响,如对包括《牡丹亭》在内的整个《临川四梦》和《金瓶梅》《红楼梦》的重大影响等。尤其是有力论证了《红楼梦》所受的深远而又深入骨髓的影响。

比较研究方面的论文,主要是论述《西厢记》在日本和西方的传播、翻译和研究。

蒋星煜的《西厢记》研究成就卓特,影响巨大,因而刘厚生认为他“在‘西厢’上的成就必定将进入历史”。蒋先生在“西厢”学中浸润了多年心血,兼之卓特天赋与悟性,故能目光如炬,在极细微处将众多深藏不露或遥不相连的零碎的意象,精细地挑选出来,再作精心阐释,将《西厢记》惨淡经营的精思妙诣,将《西厢记》在后世名著中深入骨髓难以寻觅的影响,昭示给读者,不少论析,令人拍案叫绝。

异军突起的《桃花扇》研究

蒋星煜也非常喜欢昆曲经典《桃花扇》,在经过扎实的准备后,开始撰写研究文章。20多年中共撰文30多篇,20多万字,汇编成《桃花扇研究与欣赏》,2008年由上海人民出版社出版。

蒋星煜与“文革”前电影《桃花扇》主演者王丹凤一起参观画展(1988年)

蒋星煜的《桃花扇》研究,犹如异军突起,发表了人们意想不到的新见解。例如他经过大量的考证后指出,孔尚任在《桃花扇》中所表现的创作思想,受到其祖先孔子学说的深刻影响。经过一系列具体而细腻的分析,评论《桃花扇》奉行孔子“夷夏之大防”和“君臣之大义”的思想,并成为其创作《桃花扇》的思想动力。

在创作过程和创作思想的研究中,他着力论述了《桃花扇》三易其稿的过程和创作思想的变迁。他在无人注意的《桃花扇》剧本中的《小引》《小识》《本末》《凡例》《考据》《纲领》中,查证了其中不引人注意地提到的宝应诗人刘雨峰,通过他与孔尚任的交往和他观看《桃花扇》而作的诗作,挖掘出不少资料,生动地梳理和阐释了此剧三易其稿的过程。更通过其诗中叙及的情节和曲文与今本《桃花扇》不同之处,分析其最后定稿时改变了旧稿的思想原因和改编动机。

过去学界都认为《桃花扇》在清代很少演出,蒋星煜推翻了这个定论,以扎实的文献资料为基础,阐述《桃花扇》在清代盛演的情况。

《桃花扇》中的桃花扇是剧中最重要的道具,它不仅是李香君和侯方域相爱的信物,更是女主角民族气节和爱国思想的一个寄托,因而成为全剧主题思想的一种象征。清代人如何演,详情今已不知,而近几十年在舞台上,演员挥舞的是一把折扇。而蒋星煜专做考证,撰文宣告曰,应该是团扇。

性情耿直,敢于直言

蒋星煜淡泊名利,极少主动申报奖项。他两次荣获中国作家协会抗战时期从事文学创作老作家荣誉纪念牌,都是作协评给他的。

尽管如此,蒋星煜并不是一个不分是非的和事佬,应该而又能够直言之时,他绝不放弃机会。例如,上海京剧研究的圈子很狭窄,未能广泛吸收和团结众多学者投入京剧研究。蒋星煜“文革”前即负责京剧评论和研究,曾经协助周信芳修改剧本《追韩信》,他的《南包公海瑞》是周信芳编演《海瑞上疏》的创作提纲,可他竟然连周信芳研究会的会员也不是。他在与上海市文广局艺术总监、上海市京昆艺术发展咨询委员会主任马博敏交谈的时候,直言批评,上海居然“没有一本像样的周信芳传记,这是很遗憾的事情”。“作为海派戏剧的代表人物,上海戏剧研究领域对于周信芳的研究,其实还有很宽阔的领域需要开拓。”

蒋星煜辛勤笔耕65年,著作宏富,作为学术论著和文艺创作兼长的权威学者和杰出作家,他的一生,不应被后人所遗忘。

责任编辑/胡仰曦