尺素存真

——从蒋星煜先生的几封来信谈起

文 徐宏图

尺素存真

——从蒋星煜先生的几封来信谈起

文徐宏图

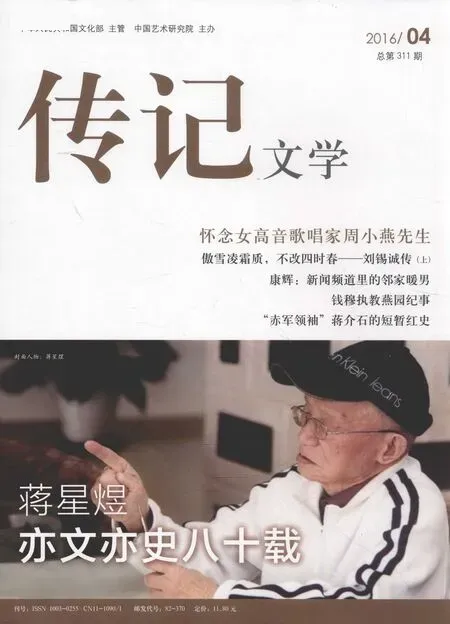

蒋星煜85岁生日时所摄照片

2015年12月18日凌晨四时许,96岁高龄的蒋星煜先生静静地走了,留下的是一千多万字的著作,涵盖戏曲、文学、历史等众多领域。除几十种单独出版的专著外,已出的《蒋星煜文集》计8卷,460万字,仅占总数的46%,堪称是著作等身。其中影响最大的还是戏曲研究方面的成就。

我与蒋先生的正式交往始于1983年。那一年我还在平阳教书,是年夏天,应邀参加浙江省艺术研究所在普陀山召开的戏曲论文修改加工会。我向洛地先生要了蒋先生的电话,即向蒋先生请教“折子戏”的问题。次年秋,我调入浙江省艺术研究所戏曲志编辑部任责任编辑,多次去信向蒋先生约稿,他先后赐以《从“余姚腔”到“调腔”》《西厢校注三种》《六幻西厢》三篇,分别刊载在《浙江省戏曲志资料汇编》第一期、第三期及《戏曲志》浙江卷“报刊专著”上。1986年的《戏曲志》浙江卷编纂工作会议兼遂昌汤显祖学术研讨会、1987年的温州南戏学会成立大会等,我均与蒋先生在一起,多次向他请教。此后联系更多,他对我十分信任。他写给我数十通书信,电话来往则无数,直至仙逝前不久,所谈大多是戏曲研究问题。今重读先生惠书,重温先生教诲,深感先生学术根基之深,学术成就之钜,尤其是性格之率真令人敬佩,对我的启迪颇多。

戏曲研究缘起

蒋星煜先生诞生于江苏溧阳。这里是苏南傩文化“僮子戏”的诞生地之一,俗称“跳幡神”,即套戴傩面具跳神,是原始狩猎、图腾崇拜和原始宗教祭祀的产物,至今未绝,前不久还在这里召开全国傩戏学术研讨会。至元明之际,这里又是昆曲的盛行之地与曲家们光顾之所,可见蒋先生一诞生即接受传统戏剧文化的洗礼。然而,他进入戏曲研究领域却远比文史研究迟。原因是,戏曲向来不登大雅之堂,被士大夫们所蔑视,蒋先生更多的是接受正统文化的教育,他的外祖父曾是晚清秀才,待他如掌上明珠,2岁教他背《三字经》、3岁教他《幼学琼林》、5岁要他背唐诗。小学与中学的成绩均名列前茅。正要深造之时,抗日战争爆发了,他被迫辍学,转辗于四川重庆,先后当了图书管理员等凡6年。他对这6年的艰苦岁月特别珍惜,曾不止一次地回忆起。在2009年12月31日给我的来信中,他说:

为学之道,本各有千秋。当然,是否认真是关键。读不读书,更是关键。也许我三十岁之前,未碰过戏曲,反是好事。在万山丛中,读了六年经史子集,夜时全凭鬼火般的菜油灯也。有了积累,我自然不会困在《录鬼簿》《中原音韵》《曲律》等书中,有广阔天地可自由翱翔也。

所谓“万山丛中”,即指重庆山城。在那里他先后通读了《诗经》《楚辞》《史记》《汉书》《三国志》《元史》《辽史》等。尤其对《明史》特感兴趣,还阅读了与《明史》有关的史料如《明实录》《明纪》《明史纪事本末》等。这对他的文史研究,撰写《况钟》《海瑞》等传记,以及后来的戏曲研究打下坚实的基础。

除从事图书管理员外,他还当过新闻记者等,主要从事文史与新文艺研究。早在22岁即民国三十二(1943)年时就出版了《中国隐士与中国文化》一书,曾引起著名哲学家梁漱溟的重视与肯定。当时,同被重视的还有雷海宗的《中国文化与中国的兵》,其时雷已是西南联大的著名教授,而蒋先生还只是一位小职员。蒋先生当然以此为荣,因此,对比戏曲研究,他对文史研究的兴趣要大得多。在2013年10月10日给我的来信中,他说:

我的隐士倾向极浓,安心去万山丛中读了六年的线装书,……有感于司马迁说的读万卷书,走万里路,我才又去做新闻记者,想访名山大川。我认为任何戏剧,都不如实际生活,那样复杂微妙。所以看戏不如观察生活。

蒋先生的戏曲研究真正是从1949年以后开始的。1949年,上海解放,他先是准备投奔私营企业,后又想去搞考古。最后还是服从组织搞起了戏曲研究。这与时任上海市军管会文艺处剧艺室领导的伊兵对他的信任及重用有关。伊兵与他虽素昧平生,却无论在政治或在业务上对他均格外信任,连陈毅市长交给《戏剧报》的任务也交给他完成,这是出于蒋先生意料之外的,他在同一来信中回忆说:

解放后,我先是准备投奔私有企业,大企业先后国有化了,我又想去考古。搞戏曲,完全出乎意料的是伊兵对我政治上无任何怀疑,100%的放手,重用程度超出任何人想象。素昧平生,何以会如此放手,《戏剧报》专论,本来是何其芳等人所写,他本人也未写,却叫我写。市民致信陈毅,说戏剧为何歌颂流寇。陈毅叫军管会文艺处在《解放日报》公开答复,伊兵指定我写回信。

其时,军管会文艺处剧艺室共40余人,分别来自革命老区领导的和刘厚生(原地下党)领导的两大块,但人数以地下党居多。伊兵如此重用蒋先生,引起剧艺室部分人的反对,举行过一次批判会,批判他的“小资产阶级思想”。伊兵不仅拒绝参加,而且一以贯之重用蒋先生。不久军管会撤销,剧艺室分家,四分之一人到华东文化部,四分之三人到上海文化局。伊兵调中央后,打算调蒋先生到北京未果,蒋先生即被分配到华东文化部。随着华东文化部撤销,他又被分到了上海文化局。从此,专心致志从事戏曲研究。

阎永兴等[29]在分析促销预期、感知价值和品牌忠诚度三者之间的因果关系时发现,促销预期对感知价值有显著的正向影响。智慧城市建设中公众预期主要体现在可靠性预期与满足需要性预期两个方面,市民感知价值越高,越能满足市民的需求,从而提高公众预期。因此,提出以下理论假设:

蒋先生在戏曲研究方面最有成就的《西厢记》研究,也与伊兵有关。他还在同一来信中告诉我说:

我对《西厢记》的研究,也是伊兵的决定:他要我对黄沙、张桂凤、吕瑞英、金采风的《西厢记》剧组在开排前作一次讲话,留下讲话底稿。后来上海文化局、上海戏剧学院合办了二个编剧班,一个研究班,三个班就都派我去讲《西厢记》,有的班还讲了《十五贯》。我因与戏曲演员无共同语言,始终保持最远距离。在戏曲圈内跳不出去,只好弄古典戏曲文学了,于是想到了《西厢记》。

蒋星煜分别在北京、上海、台北、东京出版的七部《西厢记》论著

总之,蒋先生的学术道路是从文史研究转向戏曲研究的。然而二者是不分家的,先前所作的文史研究又在戏曲研究中发挥了作用。他多次谈及自己虽然从前不读元、明、清戏曲理论书,却泛读经、史、子、集,尤其是冷门书,读得更多。因此他写的文章和其他戏曲史论家完全不同,例如研究《西厢记》,他的第一篇论文是《从佛教文献论证“南海水月观世音”》。在一般人看来不可思议,对他却是一种必然。

人际真诚相待

道德、文章是相辅相成的。道德有高低,学问分上下,大凡有境界传之于后世之文章,必真性情、真道德所流露之,蒋先生正是这样的一位率真不过的性情中人。他接触最多的是学术界同行,对于人际关系,他始终坚持坦诚相待的原则,从无派别、山头之分。来信谈得最多的是与王季思、董每戡、任二北、庄一拂、苏渊雷、徐朔方等大家的交流。谈及他们的时候,有什么说什么,从不隐瞒自己的观点。

他和王季思过往最多,这当然与他们同时研究《西厢记》有关。他们相处甚欢,例如1986年秋,一起参加由中国古代戏曲研究会在山西临汾市召开的古典戏曲学术研讨会,主持者山西师大戏曲文物研究所所长黄竹三是王先生的中山大学的高足,王先生自然就成了大会的首邀代表,时年正好80岁高龄。蒋先生作为明刊本《西厢记》研究的首席专家,又是该所的唯一顾问,自然也在首约之列,时年66岁。这对《西厢记》研究来说,无疑是珠联璧合。当时学校穷,整个山西师大只有一辆小轿车,黄竹三下令,归王与夫人姜海燕及蒋先生三人乘坐,连日本专家岩城秀夫及北京来的专家均坐大轿车,会间赴山西南部考察文物时也是如此。考察时,他与王老夫妇多次进入新挖掘的金代墓葬,蒋先生笑言,一旦墓穴倒塌下来,我们三人皆成为新鲜木乃伊了。他们除了会议安排的参观洪洞县苏三监狱、关帝庙、鹳雀楼外,更想去的还是普救寺,因为他俩为研究《西厢记》付出了大半生心血,对当年张生与莺莺发生罗曼史的名山古刹是有特殊感情的。会议作出特殊安排,以实现他俩的愿望。令人遗憾的是,整个普救寺只剩下巍然一座莺莺塔,其余的殿宇楼阁均在历代的战乱或地震中化为一片废墟。直至他们看了永济县委修复普救寺的蓝图与模型之后,才知道这座昔日曾经“禅房花木深”的绮旎风光的古刹即将在两年后重现,于是欣慰之情终于取代了刚来时的惆怅。

从普救寺回到永济县委招待所,县委的同志盛情请他俩留下墨迹。才思敏捷的王老或许在参观过程中早已诗兴大发,此刻只见他从口袋里掏出一张小纸片,上面题有《普救寺偶题》两首七绝云:

白马将军义薄云,

书生笔阵扫千军。

长与莺娘驻好春。

青年心事慕崔张,

曾继三王注乐章。

老去尚余绮思在,

自携海燕过西厢。

前一首写的是孙飞虎兵围普救寺,要抢莺莺为妻,赖张生写信给友人白马将军杜确领兵解围才得以平息,诗人感叹这里原来有好山好水,才如此长久给莺莺带来美好的春天。其中“莺娘”二字,出自《西厢记》第二本第二折“红娘请宴”张生唱:“为甚俺莺娘心下十分顺?都则为君瑞胸中百万兵。”后一首是诗人对自己何以喜爱《西厢记》作了一番回忆,称自己早在青年时代就开始羡慕崔莺莺与张生的真挚爱情,故继“三王”之后重注这部名著。如今虽已是八旬之翁,却依然有一颗年轻的心,因而才偕同太太同游这座因《西厢记》而闻名于世的古寺,重温一下这个美妙绝伦的爱情故事。其中“三王”是指明代注释或题评《西厢记》的王世贞、王骥德、王思任三人。但是蒋先生对此有异议,他认为《西厢记》与姓王的人关系特别密切,宋代王考证过《会真记》(《西厢记》的前身)的背景与人物原型,元代王实甫写成杂剧,明代先有王世贞为之题评,后有王骥德的全面校注,明末有王思任为汤显祖、李卓吾、徐文长三先生的合评本写了序。辛亥革命以后流行最广的注释本又是王季思先生的手笔,可见除王季思先生之外,已有五王,可能王老没有把王和王思任计算在内。按蒋先生这种讲法,王老所谓“三王”是指王实甫、王世贞、王骥德。这时,王老看着自己写在小纸片上的这两首诗,正要提笔写时,突然发现自己的手颤抖了起来,怎么也不听使唤,他对蒋先生说:“手抖得很。劳你的驾,代我写一写。”蒋先生笑着说:“恭敬不如从命,那我只好写了。”说毕,写下“王季思诗,蒋星煜书”一行清秀的毛笔字。

既有相处甚欢,有时因学术观点不同,亦难免产生分岐意见。实乃学界正常之事。1946年,蒋先生在南京参加一个小型戏剧座谈会,时任金陵女子大学教授的董每戡与同学陈克环也来参会,于是他们相识了。后来发现座谈会是一黑帮头目出钱组织的,遂即解散。后来董老被金女大解聘,他们亦未再见面。解放不久,他俩在时任河南大学教授的钱天起先生家中重逢。因蒋老写过《中国隐士与中国文化》一书,于是讨论了解放后会不会出现“隐士”的问题,结论一致认为不可能。钱天起后来在“文革”中惨死于河南开封。而关于董每戡为什么会被划为“右派”,蒋先生提供了一条为外界不知的信息,他在2013 年10月6日给我的来信中说:

董老对戏曲史较王老研究深而广,且对西方戏剧亦熟悉。思想左倾十分明显。……董老不依附权贵,一贯书生本色。但在抗战初期,他似乎担任过《中国的空军》编辑、神鹰剧团编导。这都是国民党的空军。当时许多剧作家都在军事委员会或三青团统辖的单位工作。当然,较多的是地下党,而他不是。这段经历史也许是他成为右派原因之一,而外界不知也。

2005年,上海召开蒋星煜学术创作座谈会,毛时安主持,出席者有郭豫适、齐森华、赵山林、谭帆、戴平、宋光祖、曹旭、江巨荣等诸教授

对于董每戡的遭遇,蒋先生深表同情,他来信说:“至于董每戡先生,在旧社会、新社会都受到委屈,为人仍是可爱的。贾植芳以旧社会、新社会均受过牢狱之灾为荣,不可取。作者、艺术家以成果为标准,不能以坐牢为标准。”

至于与苏渊雷、徐澄宇、徐朔方、庄一拂、任二北等人的交往也均在来信中每每谈及。如在2014年2月14日来信中说:

我在重庆时,为图书馆员,因二十二岁已出版《中国隐士与中国文化》,故教授们也有不少与我交流。如苏渊雷即其中之一。我后去中央通讯社,国民党把我排进去台湾的一群,我私自从广州逃到上海。上海解放前十天,我还曾与苏渊雷、徐澄宇一起在静安寺一豪宅中聊天(主人已去台湾)。苏渊雷在改革开放初期,我们在华师大又相遇,晤谈甚欢。但后来也未再晤,直到他去世。又,我与徐朔方的通信均为学术问题,共20余通。于去年我捐交上图200余件文人信件,徐朔方信亦在其中。

再如在2013年12月12日来信说:“王季思先生从八十年代起来沪,均由华东师大中文系主任齐森华教授安排住在华东师大外宾招待所。同时也安排一次与我畅谈《西厢记》的茶叙。无第二人参加。王夫人旁听。”“另外,关于庄一拂,我从赵景深编《曲苑》知其名,素不相识。此书(《古典戏曲存目汇考》)出版,庄先生派他儿子庄增明到我家中(当时住田林新村)面赠,可见庄老对我也是关心的。”

人生充满传奇

蒋先生是旧社会过来人,曾在中央通讯社当过记者,也与陈立夫、胡适等人有过交往。尤其是全国解放前夕,蒋介石政权垮台,正准备撤往台湾之时,蒋先生还被安排在去台湾的人员之列。然而在“镇反”、“土改”、“三反”、“五反”、“反右”等政治运动中,却均未涉事。可见,蒋先生的一生经历充满传奇色彩。例如,从谈话与来信中得知,蒋先生从未主动接触、拜访任何大人物,尤其是政治人物,除因学术主动拜访过陈望道,余外都是随便遇到的。做了新闻记者(中央通讯社)之后,当然接触到了大量各界名人,但与他关系较深的也仅胡适、顾毓琇而已。

蒋先生虽在学问研究上专心致志,但在思想上一贯倾向共产党,为共产党做了不少事。例如,在白色恐怖时期,他非地下工作者,但也帮助共产党做了一些事,所以虽先后在中央政治学校、中央通讯社工作过,和谈破裂后,他仍抛弃珍贵行李,从广州飞回上海,未去台湾,而进入上海市军管会文艺处工作。在“镇反”、“土改”、“三反”、“五反”中又均成为骨干。但在“肃反”时他确成为上海市文化局的“重点审查对象”,因为有人主持公正,经过两个月的“内查外调”,即宣布“你是同志”。这位主持公正的就是当时进驻上海市文化局的工作组领导李太成(后为文化局局长),“肃反”工作组为他设立的专案组由当时党委办公室主任陶稼耘女士任组长。“文革”结束后,改革开放期间,陶主任曾多次对蒋老说:“‘肃反’运动时委屈你了!”但对蒋先生来说,实事求是主持公正的第一位领导是伊兵,其次是李太成。所以在2013年10月6日给我的来信中强调说:“党与政府一直对我相当关怀。改革开放以来,上海市委宣传部对我十分关怀,精神物质无不关心。人生夫复何求!也该心满意足了。”他还在电话里举例说,改革开放不久,上海市委宣传部编辑出版了一本《上海革命文化大事记》,已把他1938—1939年在孤岛时期发表之文章作为革命文化大事纪之一。对此他十分感动。

2014年,上海市文联为他写了一本传记,他于当年2月14日来信对我说:“上海市文联为我写了一本传记,已完成初稿。他们要我批准签字,我同意签字认可。不拟审阅,一无精力、视力,二因学术的评价,至少200年之后,目前我既非xx主席,亦非院长、会长,无‘终身成就奖’。”

我非常感谢蒋先生三十余年如一日地对我的信任、奖掖与提携。曾与他约好,过完年即赴上海拜望他,谁知却匆匆离世而去。21日我打电话给原上海艺术研所所长李晓先生,问蒋先生的追悼会定在何时,我要亲自送他一程。李晓先生回答说,蒋老生前嘱咐不开追悼会,不搞送别仪式,后事由家人处理。我听了心痛不已,泪水夺眶而出。为了怀念他,几天来,一有空我就重翻他的来信,案头摊满了他的信笺,他在最后一通信的末尾说:“我们此番通信,我均保存,谈了一些学术问题,将来倒也是难得的史料。可惜,依我的情况来看,难以为继了。即使电话,我也极少接,因为有时对面谈话也听不清了。”先生的来信与来电确实很有价值,于是我写下以上文字,作为对他永久的感恩与铭记。

责任编辑/胡仰曦