中国当代文学批判者

——顾彬

文/荣邵

中国当代文学批判者

——顾彬

文/荣邵

沃尔夫冈·顾彬 德国波恩大学教授

因唐诗爱上中国

初见顾彬(Wolfgang Kubin),当记者称呼他为汉学家时,他会首先纠正记者:“不要叫我汉学家,请叫我诗人顾彬。”

顾彬在他的大学生涯中,开始接触并慢慢爱上唐诗。他说:“当时有一个研究唐诗的专家,他欢迎我跟他学唐诗、宋词等。之后他要求我的博士论文写唐诗,但我觉得他推荐的人选对我来说不合适,当时我觉得杜牧很不错,那么我就写他。”1973年,顾彬获波恩大学汉学博士学位,其论文为《论杜牧的抒情诗》。

“中国诗歌一直为我所爱。”所以顾彬无论在公开言论还是学术专著中,都对中国诗歌褒奖有加,“我钟爱诗歌不仅是在漫长的中国文学史之中,而且也远远超越了中国文化的界限。在第一位德国诗人出现之前,中国的诗人们已经进行了2000多年的诗歌创作,只在若干世纪之后,一位德国诗人才终于能够与一位中国诗人相提并论。”

谈到自己喜欢的唐朝诗人,顾彬认为,李白是个“很勇敢、充满勇气的人”,他的诗“有一种内在的力气”。他对杜牧也给予很高评价,认为虽然比不上李白,但也是个很有才气的诗人。

1974年顾彬来北京语言学院(今北京语言大学)进修汉语,那是他第一次来中国。“那时根本不知道中国文学,连鲁迅是谁都不知道,直到我学习中文后,才开始对中国文学有所了解。如果我放弃了,在德国也就没有第二个人研究中国文学了。”顾彬自豪地说。

顾彬常说:“我每天只睡五六个小时,爱朗诵诗歌,也爱喝中国白酒。”诗歌与学术研究占据了他生命里的大部分时间。他以翻译现代中国散文和中国诗歌而在汉学界为人所知,是德国最著名的汉学家之一。但2006年的一次访谈将他推上风口浪尖,让他为广大普通读者所知。

爱之深 责之切

2006年11月,顾彬接受了德国之声记者的采访,就中国当代文学、中国作家,以及一些具体作家和作品谈了他的看法。针对中国出现的所谓“美女作家”,顾彬称“这不是文学,这是垃圾”。但之后,他的话被《重庆晨报》局部转载,顾彬对个别作家的批评和对中国当代文学的意见变成了“德国汉学家炮轰中国文学,称中国当代文学是垃圾”,引起了很大的反响。

事后,搜狐做了个民意调查,超过85%的网民投票赞成“中国当代文学是垃圾”的说法。

针对国内媒体的误读,顾彬如是说:“令我感到遗憾的是,40年来,我将自己所有的爱都倾注到中国文学之中,而这些在‘垃圾论’的讨论中好像从来没有人提及到。中国文学当然也包括当代文学,差不多是我的生命所在,正因为喜欢它,我才会采取批评的态度。”

但也许恰恰因为顾彬的批评,他的建议在中国总是被倾听,并且受到重视,因此在2007年,顾彬在人民大会堂被授予中国图书的最高奖——中华图书特殊贡献奖。

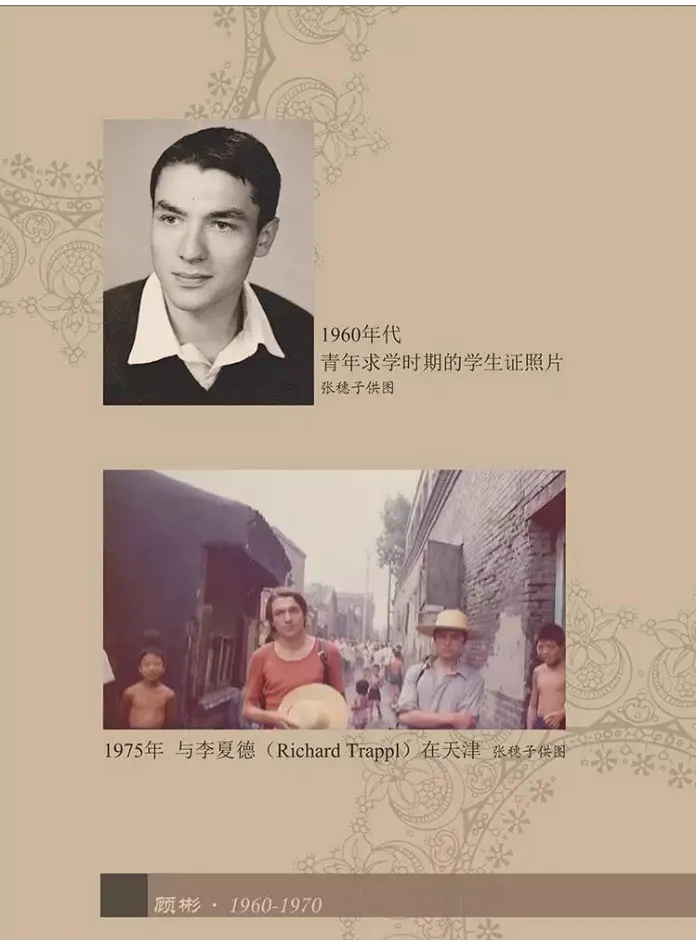

2015年12月17日,北京外国语大学为顾彬教授举办其学术成果图片展,图为顾彬在中国时的照片

顾彬的翻译观

顾彬曾认为:“翻译者会对两种语言都感到陌生,母语和外语,仿佛对两者都不再有把握。他怀疑一切。这样也好,因为他会谦虚。在这种情况下,他会感觉,无论德语还是中文都仿佛没有真正掌握。”但德国作家歌德也曾说:“翻译无论有多么不足,仍然是世界的各项事务中最重要最有价值的工作。”

2013年,顾彬获德国翻译最高奖约翰·海因里希·沃斯翻译奖,以奖励他在“翻译领域做出的杰出成就”。在领奖辞中,顾彬这样说道,不少专家学者长期以来推测:只有在有翻译的地方,才有进步;只有吸取,才有现代。德国和中国在这方面也许是最好的例子。因为这两个国家,当它们没有翻译时,它们是道德文明最糟的国家。现在,因为它们在世界上翻译得最多,所以它们不仅仅是在经济上取得巨大成功。

顾彬拿上世纪三四十年代的德国来比较,当时德国禁止了很多外来作品的翻译,他认为那是很大的损失。中国也是如此,直到中国改革开放开始大量引入翻译作品后,才同德国一样有了很好的改变。

他还补充道:“不管怎样,翻译不仅改变社会,也改变个人。于我而言,李白的两句诗就足以将我从新教的讲坛带走,而后又让我站在波恩大学讲台上。”

谈及中国译者和德国译者的区别,顾彬说:“中国的译者基本上都很年轻,但是我们的翻译家们年龄很大,可能50岁、60岁,甚至80岁。如果一个人20岁开始翻译,他没有经验,语言水平可能也有问题,所以一个认真的翻译家不应该到了30岁以后就停止翻译。中国将作者和译者分得很清楚,但是在德国,你可以同时是作家、学者、翻译家、评论家。”

“德国的每一个译者,他可以跟最有名的作家比肩,也能够得到非常高的翻译奖、文学奖。德国翻译协会成立的时候,只有发表最少三部文学作品的作家才能够加入。从1954年开始到现在已经过了五六十年,因此德国的译者人群拥有稳定的思想、文化和语言背景。中国、美国或者英语国家的译者都没有。”

时间表:

1945年

出生于德国下萨克森州策勒市

1966年

入明斯特大学学习神学

1968年

转入维也纳大学改学中文及日本学

1969年-1973年

在波恩大学专攻汉学

1973年

获波恩大学汉学博士学位,其博士论文为《论杜牧的抒情诗》

1974年-1975年

在北京语言学院进修汉语

1981年

年在柏林自由大学获得汉学教授资格,其教授资格论文为《空山——中国文人的自然观》

1994年

翻译《鲁迅选集》六卷本

1995年

任波恩大学汉学系主任教授

2008年

出版《二十世纪中国文学史》

2011年

任北京外国语大学全球史研究院特聘教授

2013年

获德国翻译最高奖约翰·海因里希·沃斯翻译奖

《鲁迅选集》德文版,顾彬译

当代中国缺乏鲁迅式的作家

21世纪以来,顾彬花费5年时间,以一己之力编著的《二十世纪中国文学史》,令他成为海外研究中国现当代文学史的权威之一。

这部著作勾画出了二十世纪中国文学的演变史,在顾彬看来,二十世纪中国文学的中心形象是作为“病人”的中国,但鲁迅等作家的伟大恰在于同一切时代幻像都清醒地保持了距离,代表着一种倔强的理性反思精神。

顾彬翻译的《鲁迅选集》六卷本可以说是他最著名的作品。为什么选择鲁迅?面对记者的提问,顾彬称鲁迅是其最为欣赏的现代中国作家之一。“鲁迅汉语和日语都没问题,而当代中国大多作家的外语不太好,无法读原著,就无法吸收其他语言以丰富自身的表达,所以他也不能够从另外一个语言系统看自己的作品。因此我认为鲁迅是真正的国际化人才。”

顾彬说:“如果我们要分1949年以前和1949年以后的中国作家的话,我们会发现,1949年以后很难找到一个会说外语的中国作家,他们只能看翻译成中文的外国作品。所以中国作家对外国文学的理解和了解是非常差的,差得很。1949年以前,鲁迅、张爱玲、林语堂都是优秀的中国作家,那时不少作家认为,我们学外语会丰富我们自己的写作。”

人生七十古来稀,不过善于批评的的顾彬似乎也学会了中国人的世故。就在2015年12月17日,北京外国语大学召开的顾彬70寿辰华诞上,顾彬如是说:“虽然我已经从波恩大学退休,但自从担任北京外国语大学特聘教授以来,我每天都在同中国人交流学习,有了他们的帮助,我才能出版《中国古代思想家丛书》,现已出版《孔子》、《孟子》、《庄子》等,也感谢中国友人的帮助,我才能更加了解中国文学。”(参考德国之声报道《德国汉学权威另一只眼看现当代中国文学》)