高校学报创新研究的现状与未来走向

钟秋波,罗银科

(四川师范大学社科学报编辑部,成都610066)

高校学报创新研究的现状与未来走向

钟秋波,罗银科

(四川师范大学社科学报编辑部,成都610066)

基于《中国学术期刊(网络版)》收录的2001—2015年关于高校学报创新的CSSCI来源论文,从论文数量年度分布、刊发载体分布、研究方法统计、关键词分析、研究主题统计和内容分析考察高校学报创新研究的现状。研究发现,高校学报创新研究的发文数量少、研究力量薄弱、研究方法单一、研究范围较狭窄,缺乏现实性和针对性。未来研究发展方向应关注高校学报改革路径选择、高校学报管理模式改革、高校学报栏目创新、构建适合高校学报的评价机制、加大大数据时代高校学报的发展与转型研究以及强化实践导向的研究。

高校学报;创新;研究主题;研究方向

21世纪是一个以创新为特征的知识经济时代,适应全球化、信息化和网络化的发展,人们就要不断地进行创新。中共十八届五中全会强调,为实现“十三五”时期的发展目标,必须把创新摆在发展理念的首位,坚持创新发展。我国学者将更多视角投入创新问题的研究,是必要的,也是必然的。高校学报是学术期刊的重要组成部分,是学术研究和理论创新成果发表和交流的平台,而创新是提高学报质量社会影响力的动力。因此,高校学报改革创新是自身发展的内在需求,也是时代发展的要求,加快高校学报改革创新的理论研究显得格外必要和紧迫。

高校学报创新研究的现状如何?呈现出什么特点?存在哪些问题?未来研究重点在哪些方面?本文检索和整理了《中国学术期刊(网络版)》收录的2001-2015年关于高校学报创新的CSSCI来源期刊论文,对论文数量年度分布、刊发载体分布、研究方法、关键词、研究主题等要素进行统计分析,对相关研究成果进行系统的回顾和总结,以期为今后高校学报的创新改革提供借鉴。

一 研究现状的统计分析

1.研究样本

2016年1月4日检索《中国学术期刊(网络版)》(China Academic Journal Network Publishing Database),时间跨度为2001-2015年,以“高校学报”并含“创新”为主题,以CSSCI为来源类别进行模糊检索,获得论文209篇,去除学报简介、学报征稿启事、研讨会讲话、研讨会综述等非学术论文内容,最终得到110篇分析样本。

2.论文刊发年度数量分布

样本论文的年度分布如图1所示,根据图中曲线的变化特征可将中国高校学报创新研究分为三个阶段。2001-2003年为第一阶段,这一时期高校学报创新研究的论文发表数量较少,分别为6、3、5篇,平均每年不超过5篇,说明该阶段高校学报创新并没有引起国内相关研究人员的注意。2004-2010年为第二阶段,这一时期发文数量显著增加,其中2007和2010年相关研究论文数量达到近15年来的峰值(11篇)。原因在于:教育部在2003-2004年推出高校哲学社会科学名刊、名栏工程,2005年进行新闻出版改革试点工作,2009年国家新闻出版总署进一步推进新闻出版体制改革,这些政策举措促使相关研究者逐步关注高校学报创新,使得这一阶段论文数量显著增加。2011-2015年为第三阶段,这一时期高校学报创新研究的论文发表数量趋于稳定,平均每年6篇,并取得了一定的社会影响。

图1.2001-2015年发文数量年度分布图

3.论文刊发载体分布

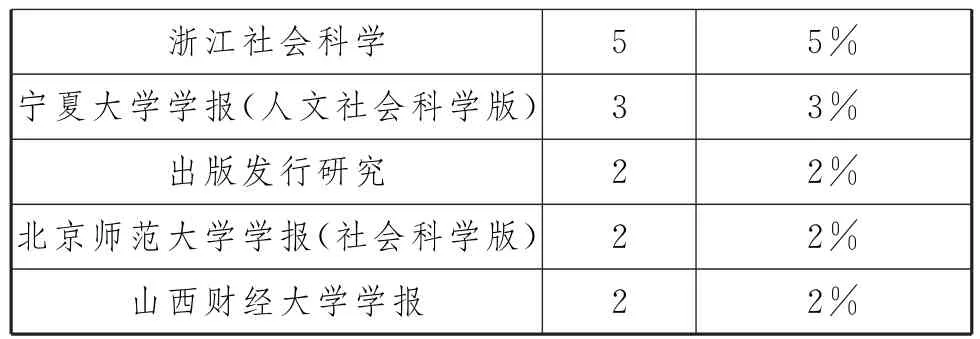

2001-2015年CSSCI中刊载高校学报创新的论文数量前十位的期刊如表1所示。十种期刊刊载论文86篇,约占样本论文总量的78%,位于前三位的期刊是《中国科技期刊研究》、《编辑学报》、《中国出版》,前三位期刊刊载总量约占前十位期刊论文总量的72%。十种期刊中,《中国科技期刊研究》发表论文数量最多(30篇),约占研究样本总数的27%;《编辑学报》刊载论文数量为22篇,约占研究样本总数的20%;《中国出版》刊载论文数量为10篇,约占研究样本总数的9%;《编辑之友》、《科技与出版》、《浙江社会科学》刊载论文数量均为5篇;《宁夏大学学报(人文社会科学版)》刊载论文数量为3篇;《出版发行研究》、《北京师范大学学报(社会科学版)》、《山西财经大学学报》刊载论文数量均为2篇。通过对位居前十位期刊的分析可知,新闻学与传播学来源期刊是高校学报创新研究论文的主要载体,部分高校社科学报设有新闻学与传播学栏目,但刊载该主题的论文较少,而且大部分刊载的是本编辑部人员的论文。

表1.2001—2015年刊载学报创新论文前十位的期刊一览表

浙江社会科学5 5%宁夏大学学报(人文社会科学版) 3 3%出版发行研究2 2%北京师范大学学报(社会科学版) 2 2%山西财经大学学报2 2%

4.研究方法统计

定性研究、定量研究、综述研究和案例研究是四种常用的研究方法。通过对样本论文采用的研究方法进行分析发现,110篇研究样本中采用定性研究方法的论文数量为95篇,约占研究样本总数的86%,采用案例研究方法的论文数量为13篇,约占研究样本总数的12%,采用定量研究方法的论文只有2篇,没有发现采用综述研究方法的论文(研究方法统计见图2)。总体而言,采用定性研究方法的论文较多;采用案例研究方法的论文以某个期刊或者高校学报的改革实践为例,从某个视角分析讨论问题,最后提出相关的建议①;定量研究的论文主要涉及高校学报(学术期刊)的学术影响力研究②。研究样本中尚未发现采用综述和统计分析方法对高校学报创新进行研究的论文。综述能反映出某一专题的历史背景、研究现状和发展趋势;统计分析是对统计数据进行分析和解释,有助于掌握规律,得出结论。综述和统计分析对高校学报创新研究具有重要意义。因此,较之以往的相关研究,本文对近15年来国内高校学报创新的相关研究进行综述,并从统计分析的视角对相关研究进行系统总结。

图2.研究方法统计图

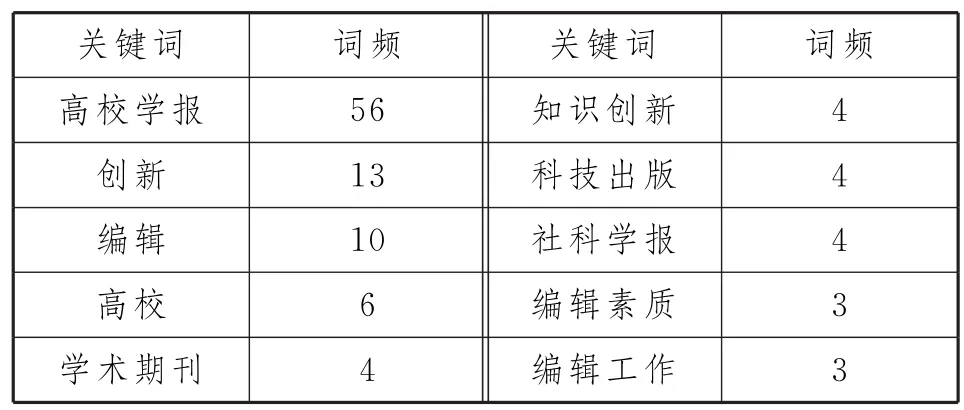

5.关键词分布

从理论上说,使用频率高的关键词代表了该领域的常规研究指向或某一时期的学术热点。根据关键词的词频统计(见表2),国内学者对高校学报创新研究的关键词分别是高校学报(56次)、创新(13次)、编辑(10次)、高校(6次)、学术期刊(4次)、知识创新(4次)、科技出版(4次)、社科学报(4次)、编辑素质(3次)、编辑工作(3次),说明高校学报的改革创新和编辑队伍建设是该领域研究的热点。

表2.样本论文高频关键词分布

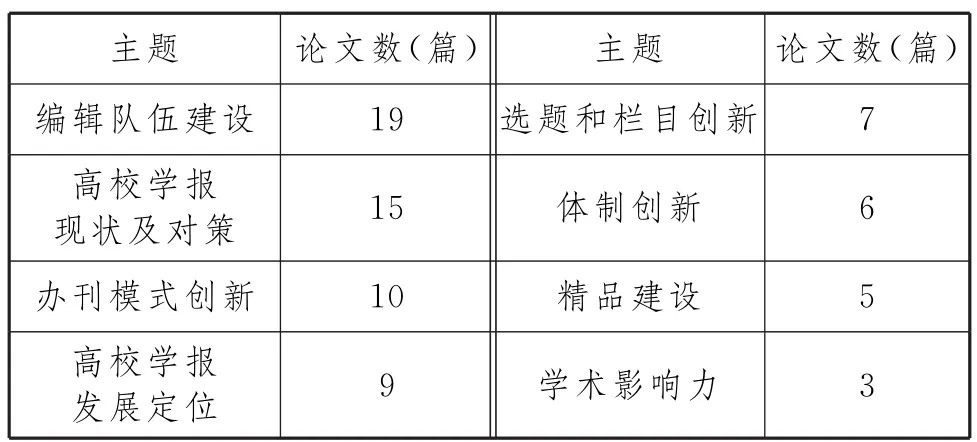

6.研究主题分析

我们把研究关注的重点分为以下几个主要方面(见表3):编辑队伍建设(19篇)、高校学报现状及对策(15篇)、办刊模式创新(10篇)、高校学报发展定位(9篇)、选题和栏目创新(7篇)、体制创新(6篇)、精品建设(5篇)、学术影响力(3篇)。研究主题情况统计表显示,编辑队伍建设和高校学报的现状及对策研究是该领域研究的重点,这与高频关键词分布统计的结果相近似。

表3.研究主题情况统计表

二 主要研究内容分析

关于高校学报的改革创新,已有不少学者进行了相关研究,内容涉及高校学报发展定位、编辑队伍建设、稿件质量、办刊模式、精品建设、选题策划、体制创新等,形成了不少有价值的研究结论和对策建议。在编辑队伍建设、稿源开发以及精品栏目建设方面的研究都有了较大的突破与拓展,少数研究也涉及市场化改革、高校学报发行、期刊国际化等问题。

(一)高校学报办刊模式改革创新

要解决高校学报改革面临的困难与问题,必须进行办刊模式创新,办刊观念变革和办刊模式改革是高校学报可持续发展的关键。关于高校学报办刊模式,秦和平等认为工科高校学报应面向企业办刊,实现办刊的市场化、产业化、特色化、联盟化、信息化和现代化[1];周淑霞提出21世纪高校学报发展的几种模式:开放与创新模式、集成管理模式、与企业联合办刊模式、分科出版模式、网络模式[2]。研究者们认为高校学报应走多元化的发展道路,即专业整合、联合办刊、精品建设与网络化多元发展。

专业整合发展是指根据高校的传统优势和特色,集中力量由某一学校牵头,依靠全国性专业委员会、学会创办代表高校哲学社会科学学术水平的专业学术期刊[3]。高校学报只有走专业化发展道路,在特色上发展,在优势上创新,才有可能实现突破[4]。改综合性学术期刊为专业性学术期刊,高校学报变综合版为专业版和大专业小综合版是大势所趋[5]。吴学军以《上海电机学院学报》的探索实践,阐述了高校自然科学学报要发展必需利用自身条件开拓创新,走专业化的道路[6]。

关于联合办刊,有研究者认为以学术创新发展为目标的学报专业化和联合化发展道路是高校学报创新发展的可行之道。学报与学报的联合、学报与专业学会或专业研究所之间、学报与企业或大集团公司之间的联合,是国外的成功经验,也是我国学报的发展方向[7]。刘明建议采用优势集中、优势互补的原则,走“重组、合并、联合、合作”的办刊之路[8]。

特色栏目是期刊个性的直接体现和代表,是树立学报品牌的基本构成要素,也是刊物学术特色的集中体现[9]。高校学报开设特色栏目,办出特色,是学报在新形势下的发展方向。高校学报要以质量求生存,以特色求发展,努力打造学报品牌,办好特色栏目。2003-2004年,教育部启动了高校哲学社会科学名刊、名栏工程,促进了社科学报的改革创新。名牌栏目建设与学术集群培育是一个良性互动的过程,应当把高校学报名牌栏目建设的重要性提高到培育学术集群的新视角来认识[10]。谭长贵在对高校学报精品定位的基础上,阐述“高”与“低”现象对创建高校学报精品的意义,指出“专”与“杂”对创建高校学报精品的误导、学术性与应用性对创建高校学报精品的约束[11]。崔宁提出了栏目创新的目标设计、栏目规划的资源调查、细分受众的群体、创新文本设计等栏目创新的方法[12]。徐用吉等人认为,特色是创建学报品牌的核心,创新与发展是创建学报品牌的灵魂,拼搏精神是创建学报品牌的保证,正确定位并选择一条适合本刊发展的道路是创建学报品牌的关键[13]。

在信息技术飞速发展的今天,高校学报网络化成为必然的发展趋势。学报的网络化包括学报网络化出版,构建网站宣传平台,建立编辑、读者、作者交流平台三个方面。黄爱东认为,网络化出版是学报通过中国期刊网和中国数字化期刊群把印刷版期刊的电子版搬上网络,并进行一定程度的适合网络环境的变革[14]。宋悦等人认为,网络环境下,学术期刊可通过开设学报网站,把编辑部简介、征稿启事、来稿须知、近期要目等信息及时放到网上,以供作者和读者查阅;建立编辑、读者、作者交流平台,使学报编辑、作者、审稿专家可以随时随地登录稿件处理系统进行查看、收取、评审或处理稿件,三方实时互动交流和资源共享[15]。

(二)高校学报管理模式改革创新

研究者从多个角度对高校学报管理模式改革进行了分析,内容主要集中在以下两个方面。

一是学报发展定位。高校学报在高校教学和科研工作中具有重要作用。有研究者认为,大多数的学报应属于公益性的非盈利组织,高校学报的价值和意义主要在于弘扬学术、传播学术,通过学术、知识等方面的创新,推进学术进步[16]。服务创新是高校学报走出生存与发展困境的必然选择,高校学报应将作者服务创新与读者服务创新作为两个重要的着力点[17]。学报应树立明确的定位意识,为自己的学报选定一个适当的位置。

二是编辑队伍建设。编辑作为高校学报的核心和主体,是办好学报的基本条件,编辑的综合能力对学报的生存与发展起着关键作用。因此,学报编辑要具有合理的知识结构、较强的创新素质和良好的职业道德素质。编辑的市场意识是构筑高校学报核心竞争力的必然要素,编辑是否具有市场意识尤为重要。刘雪春等认为,编辑应具有6种市场意识:定位意识、读者意识、品牌意识、服务意识、创新意识、营销意识[18]。曾东发还认为,新时期高校学报编辑应具备创新意识、学术意识、信息意识、服务意识和策划意识[19]。

学报编辑部要建立一支高素质、稳定编辑队伍,并构建以人为本、具有激励机制的管理体制,以提升编辑的综合能力,激励编辑个人成长成才和工作主动性、积极性、创造性。首先要加强编辑部的内部管理,健全各项规章制度,制定合理的人才激励机制,通过完善分配制度和奖惩激励机制,调动编辑人员的工作积极性[20]。其次应建立编辑定期培训制度,通过加强继续教育、鼓励编辑从事第一线科研工作,在实践中提高学报编辑的素质[21]。在数字化发展趋势下,编辑人员应加强计算机、网络、多媒体技术的学习,加快知识更新,提高自身素质[15]。王龙杰认为,参与式编辑培训是比较适合高校学报编辑的一种培训模式,它能在较短时间内提高编辑的理论水平和业务能力,促进编辑的专业化发展[22]。

此外,姬建敏从现实的角度进行考量,认为编辑应该提高认知水平,重视心理健康问题,尤其是创新精神导致的挫败心理、技术应用带来的观念挑战等心理健康问题应该重视[23]。

(三)高校学报学术创新

研究者对高校学报学术创新的研究内容主要集中在两个方面。

一是选题和栏目策划。栏目策划在高校学报的发展中起着越来越重要的作用。当前高校学报的栏目策划形式呈现出由综合性栏目向特色栏目、专题栏目转变的特点,栏目设置也由宽泛化向具体化、专业化发展。周芷汀认为,学报要关注学术热点、加强选题策划、重视深度报道、增加信息含量,借以扩大学术传媒的影响力[5]。江舟群提出选题策划必须遵循注重科学性与创新性、服务于读者和市场、求异(风格独特)求快(增强时效性)3条原则[24]。专题组稿是决定高校学报生存质量的重要因素之一,专题组稿要注重学术性和创新性,要依托优势学科,要保证稿件质量,要追求效果和影响力[25]。

二是稿件质量。学术质量是高校学报生存的基本问题,而稿源质量是学术质量的关键。高水平的稿件是提高刊物质量、扩大社会影响力的根本保证。高校学报“内涵式发展”最关键的是要开拓优秀稿源,在提高学报的学术质量上狠下工夫[10]。

此外,也有研究者从作者队伍培养的视角关注高校学报的创新,认为高校学报作者的素质很大程度上影响了高校学报的论文水平。少量研究者对高校学报发行工作进行了思考,提出发行多元化,加强制度建设,实现规范化发行的建议。

总之,对近15年来高校学报创新的相关文献进行研究发现,学者们从不同的视角探讨高校学报的现状、管理制度创新、办刊模式改革等问题,但是在不同的阶段,研究的热点有所不同:2004-2007年研究的重点是高校学报品牌栏目和编辑队伍建设, 2008-2011年的研究侧重于高校学报的体制改革, 2012年后研究的主题是高校学报的数字化和网络化创新。从这些研究主题的变化,我们可以大致看出高校学报创新改革的方向和路径。

三 国内高校学报创新研究的特点和不足

(1)从发文数量来看,近15年内发表的高校学报创新方面的CSSCI文献仅110篇,说明该领域的研究力度还需要加强,特别是要加大发表高质量、高层次的论文数量。

(2)从研究力量上来看,高校学报创新研究的主要力量是高校学报编辑。目前高校学报编辑人员普遍不足,编辑工作量大,没有更多的时间和精力从事专业科研工作。因此,高校管理者应创造良好的环境条件,鼓励高校编辑进行相关的专题研究,加强研究人才的培养。

(3)从研究方法来说,相关研究主要以定性研究为主,研究方法单一,多种研究方法的整合运用有待加强。笔者认为,实践调研和案例研究具有现实的参考意义和实践指导意义,在对高校学报创新进行研究时,可以加强深度访谈、问卷调查和实地调研,以强化第一手资料的可信度,使相关研究更具现实指导意义。

(4)从研究内容来看,研究范围较狭窄,缺乏现实性和针对性。目前国内学者研究的着眼点主要集中在高校学报的发展定位、编辑队伍建设、栏目创新、办刊模式改革创新等方面,研究范围较狭窄;在研究的深入性和所提对策的针对性上做得不够,例如对高校学报的期刊评定机制、运行机制、编辑人员的激励机制等方面的研究尚待进一步探索。

四 未来研究走向与展望

近年来,国内期刊研究者对高校学报如何创新进行了积极的探讨,取得了一定成果,但仍有诸多问题尚未得到充分的研究,实践也表明高校学报创新步履维艰。未来一段时期,高校学报创新研究应紧跟社会发展需要,不断探索新形势下的创新发展问题。我们认为,未来高校学报创新研究应该关注以下方面。

1.高校学报发展与改革路径选择

高校学报改革的重点是学报布局与结构的合理化,专业化转型、集约化发展、数字化发展是高校学报改革的可行路径。关于高校学报未来的路径选择,有学者认为中国高校系列专业期刊具有现实性与可操作性,中国高校系列专业期刊可以采用内容的编辑权留在联合编辑部,而将发行与经营权交由专业公司(如中国知网、超星等)的运行模式,借助数字化的手段与网络平台,将内容进行灵活组合与个性呈现[26]。有学者认为在现有的高校学术期刊数字化合作的基础上实行新的跨校合作完全可能,提出了联合构建以专栏为基本单元的数字化传播平台的设想[27]。但是,实践表明专业化转型困难重重,联合办刊虽有尝试③却举步维艰,目前各高校学报基本上都在内涵式发展上做工夫。

高校学报的专业化转型将以何种方式转型为专业学报?专业如何选择?转型后的各专业学报如何合理布局?转型为专业学报后的编辑队伍如何建立?集约化发展如何构建合作平台?数字化期刊与现有的期刊数据库网站如何开展合作?这些专业化转型与集约化、数字化发展的难点都有待进一步的思考与探讨。

2.高校学报管理模式改革

当前高校学报存在量多质次、发行量低、学术属性异化、钱稿交易等影响学报健康发展的问题,这些问题的出现是因为没有完善的质量监控体系对其进行评价监督,这些问题的解决有赖于加强高校学报管理,提高学报质量[28]。外部环境方面,应建立起较科学的学术期刊质量监控体系,对先进者进行表彰,对落后者施以惩罚,以创造一个公平竞争的学术环境;内部管理方面,应建立起比较完善的学报编辑人员工作业绩考核指标,加强对学报从业人员的管理,从多方面制约和规范学报编辑人员的行为。

3.高校学报栏目创新

高校学报千刊一面、拼盘堆积、同质化现象严重等问题,很多学者进行了剖析。今后我们应该继续推动跨学科研究,将其作为改革综合性期刊的主要方向,整合全国的优秀综合性期刊来开办能反映学术前沿和突出问题的专栏、专刊,以网络专题刊的形式呈现给读者[29]。通过选题策划,突出专题研究和跨学科探索,鼓励高校学报向专业化、特色化、品牌化方向发展,这方面的研究是高校学报内涵式发展的重要内容之一,是我们下一阶段研究需要努力的主要方向。

4.构建适合高校学报的评价机制

科学的期刊评价是高校学报创新和发展的重要指南,影响因子和被引频次是目前公认为有影响力的期刊评价相对重要的两项指标。现行期刊评价指标体系具有普适性的特点,但是没有对不同类型、不同内容的高校学报的情况和特点(高校学报综合性强,缺少特色栏目)予以充分的考虑和衡量,直接导致其在评价系统中评价指标系数低,不利于入选核心期刊或重要数据库。研究者对这方面的分析和论述并不多见。因此,深入研究并构建适合高校学报的评价机制,是推进高校学报理论和实践创新的一项重要课题,对提高高校学报质量、推动高校学报管理改革和传播创新具有重要意义。

5.大数据时代高校学报发展与转型研究

随着信息技术和网络技术的发展,学术期刊的载体形式呈现出多样化、电子化发展。网络期刊、数字图书馆的盛行以及个人阅读的电子化、网络化,网络环境下的学术期刊走向数字化是一种必然趋势[15]。中共十八届五中全会提出,实施网络强国战略,实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略。大数据分析的研究和运用,正逐渐向不同学科、不同领域渗透,并为社会发展提供了更好的研究手段和更多的可能性。

随着大数据时代的到来,数字化、网络化对学术生产、学术传播和学术评价提出了更高的要求,数字化的发展倒逼传统学术期刊做出与新技术相适应的制度调整,高校学报的发展面临新的机遇与挑战。高校学报改革应该适应学术期刊集约化网络出版的发展趋势,抓住数字化的机遇,积极尝试传播渠道的多元化,进一步拓展高校学报数字化转型和集约化发展的路径,构建适合自身特点的专业化、数字化出版平台,实现高校学报与网络技术、新媒体结合的融合发展新模式,从而提高期刊核心竞争力。

6.强化实践导向的研究

目前的研究较重视高校学报管理制度和办刊模式的研究,尽管研究成果不少,但是存在着研究成果与现实应用之间不平衡的问题,这些研究对于解决实际问题、为决策服务尤显不足。例如,关于高校学报的改革,有研究者提出高校学报应采取市场化改革的方式,但是学术期刊的公益性以及市场化所带来的生存问题和学术质量问题,使得这一建议与现实状况不符,不具操作性;此外,关于高校学报专业化、网络化、精品建设等具体改革建议,要进入实质性的操作程序并取得理想效果,仍需要深入地实践验证研究。对高校学报如何提高学术影响力、如何进行专业化改革、如何应对数字化和国际化等方面的探讨相对较少,尤其是缺少通过定量研究方法进行研究的成果。建立适应新形势发展的高校学报管理制度,创新高校学报办刊模式,树立全新的品牌意识,走特色化的创新之路,从而实现高校学报的创新性发展,这正是今后研究的重点方向。

注释:

①案例研究详见:徐用吉等《高校学报走内涵式发展道路的探索与实践——以<东北大学学报(自然科学版)>为例》,《编辑学报》2006年第5期;杨勇《拓展稿源是高校学报学术强刊的关键》,《编辑学报》2009年第3期;陈波、张月红《高校学报编辑部非完全转企改制的实践与思考》,《中国科技期刊研究》2014年第1期等等。

②详见:姚志昌,邢燕萍《高校学报学术影响力主要影响因素分析——以<中国矿业大学学报>为例》,《中国科技期刊研究》2010年第6期;姚志昌等《入选百种杰出学术期刊的特征分析与持续影响力对策》,《中国科技期刊研究》2015年第8期等等。

③2011年2月,《复旦学报》、《南京大学学报》、《清华大学学报》等17家入选教育部名刊工程的综合性学报推出了数字化“中国高校系列专业期刊”。

[1]秦和平,周佩琴,杨勇.面向企业办刊是工科高校学报的可持续发展之路[J].编辑学报,2003,(5):365-367.

[2]周淑霞.21世纪高校学报办刊观念与思路[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2004,(2):124-125.

[3]姚申.反思与创新:关于中国高校学术期刊发展前景的若干思考[J].浙江社会科学,2007,(4):31-32.

[4]侯俊晖.高校学报改革创新思路探讨[J].宁夏社会科学,2008,(6):231-232.

[5]周芷汀.高校持续发展与学报办刊模式的创新思维[J].中国出版,2006,(7):39-40.

[6]吴学军.一般高校自然科学学报专业化路径——以《上海电机学院学报》为例[J].中国科技期刊研究,2012,(4):553-555.

[7]曾伟明,张和仕.开拓创新提升高校学报发展空间[J].中国科技期刊研究,2007,(5):868-870.

[8]刘明.我国普通高校学报创新发展的对策分析[J].中国科技期刊研究,2006,(3):470-472.

[9]杨勇.拓展稿源是高校学报学术强刊的关键[J].编辑学报,2009,(3):245-246.

[10]吴忠才.名牌栏目——学术集群的形成与凸显[J].出版科学,2008,(2):38-40.

[11]谭长贵.关于我国高校学报精品建设的几个问题[J].编辑学报,2001,(3):162-164.

[12]崔宁.高校文科学报的栏目创新:意义、功能与方法[J].编辑之友,2004,(1):55-57.

[13]徐用吉,等.高校学报走内涵式发展道路的探索与实践——以《东北大学学报(自然科学版)》为例[J].编辑学报,2006,(5): 379-381.

[14]黄爱东.学术期刊数字化发展趋势下学报的改革取向[J].科技与出版,2011,(10):77-79.

[15]宋悦,陈蕊.网络环境下学术期刊编辑的挑战与创新[J].编辑之友,2010,(6):72-74.

[16]张晓校.高校文科学报的学术定位——以学术本位为切入点[J].黑龙江高教研究,2008,(2):167-169.

[17]宫福满.服务创新是当前高校学报生存与发展的必然选择[J].编辑学报,2006,(1):47-48.

[18]刘雪春,等.高校学报编辑的市场意识及其培育途径[J].中国科技期刊研究,2007,(6):1046-1048.

[19]曾东发.试论当前高校学报先进的编辑意识[J].中国科技期刊研究,2003,(l):82-83.

[20]王亚范.践行科学发展观推动高校社科学报的改革与发展[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2010,(1):179-183.

[21]唐奇展.知识经济条件下高校学报编辑素质要求和培养途径[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2008,(4):117-120.

[22]王龙杰.全媒体时代高校学报编辑专业发展创新模式研究——《广西师范大学学报》互动参与式编辑培训的探索和实践[J].编辑学报,2015,(3):299-301.

[23]姬建敏.编辑心理健康问题的研究与考量[J].河南大学学报(社会科学版),2008,(5):178-183.

[24]江舟群.高校学报选题策划3原则[J].编辑学报,2003,(5):338-339.

[25]邓美艳.《沈阳工业大学学报》的专题组稿[J].中国科技期刊研究,2008,(5):855-857.

[26]叶娟丽.中国大学学报:制度变迁与路径选择[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2013,(1):64-74.

[27]朱剑.高校学报的专业化转型与集约化、数字化发展——以教育部名刊工程建设为中心[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2010,(5):5-27.

[28]陈颖.对高校学报健康和谐发展的若干思考[J].闽江学院学报,2008,(4):111-113.

[29]原祖杰.跨学科研究的崛起与综合性期刊的机遇[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,(6):198-199.

The Status Quo and Future Trend of Innovation Research

of University Journals

ZHONG Qiu-bo,LUO Yin-ke

(Editorial Department of Social Science Edition,Sichuan Normal University,Chengdu,Sichuan 610066,China)

Based on CSSCI papers on university journals’innovation recorded in Chinese Academic Journal(Online)from 2001-2015,this paper analyzes the status quo of innovation research of university journals from years distribution of numbers,publication carriers distribution,statistics of research methods,analysis on key words,statistics of themes,and contents.The result shows that papers on innovation research of university journals are small in number,weak in research ability,singular in research methods,narrow in research fields and lack of reality and pertinence.Further researches should focus on the innovation ways of university journals,reforms on management modes of university journals,innovation on columns,building-up of evaluation system for university journals,the development and transformation of university journals in the age of Big Data,and being more practice-oriented.

university journals;innovation;research themes;research direction

G237.5

A

1000-5315(2016)03-0073-07

[责任编辑:苏雪梅]

2016-02-20

钟秋波(1981—),女,广西来宾人,经济学博士,四川师范大学社科学报编辑部编辑;罗银科(1982—),男,四川峨眉人,教育学博士,四川师范大学社科学报编辑部编辑。