颅内压监测在中等量高血压脑出血治疗中的应用

王佳 袁鹏 胡晞 邹胜伟 邓永兵

(重庆市急救医疗中心神经外科,重庆 400014)

高血压脑出血的出血部位绝大多数位于基底节区,血肿小于30 mL一般采取保守治疗,血肿过大或发生脑疝者采取大骨瓣开颅手术。对于血肿量中等、未发生脑疝的患者,手术方式多种多样,目前尚无明确治疗指南。本研究针对中等量高血压脑出血,术前行颅内压监测,根据颅内压、临床表现及CT影像选择手术方式,根据颅内压监测(intracranial pressure monitoring, ICP)波形指导术后脱水治疗,取得较好临床效果。

对象与方法

一、一般资料

选取我科在2014年6月至2016年6月期间治疗的64例高血压脑出血患者,CT显示为基底节区出血,血肿体积30~55 mL,年龄35~51岁,男32例,女32例,术前GCS评分7~12分。排除标准:术后发生再次出血者;术后因其他原因中断或放弃治疗者;存在因为各种原因造成的凝血机制障碍者;已经发生脑疝的患者;有严重的心肝肾等重要器官基础疾病者。

二、临床表现

64例患者入院时表现为一定程度的意识障碍,伴头痛、呕吐、肢体偏瘫,部分伴有语言功能障碍,无瞳孔散大。

三、影像学检查

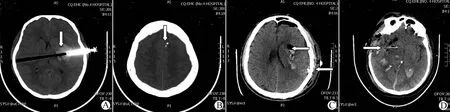

监护组在ICP监测下行硬通道穿刺引流术后CT(图1A),术前置入的颅内压探头(图1B);神经内镜辅助下小骨窗血肿清除术后CT(图1C);大骨瓣开颅血肿清除、去骨瓣减压术后CT(图1D)。

图1 监护组患者术后头颅CT影像

Fig 1 Head CT of monitoring group after operation

A: Hematoma puncture (Arrow showed the puncture point of hematoma); B: Location of intracranial pressure probe; C: Hematoma removal through small bone window by neural endoscopic (Arrow showed the location of hematoma cavity and bone flap); D: Craniotomy evacuation of hematoma and decompressive craniectomy (Arrow showed the location of hematoma cavity).

四、分组

根据术前是否行ICP监测进行分组:监护组(33例);对照组(31例)。两组患者在年龄、性别、出血量、发病时间及出血左右侧等方面应用χ2检验和t检验无显著性差异(P>0.05)。

五、手术治疗

1.监护组:术前行颅内压探头置入术(我科邹胜伟主任医师专利,ZL200820100454.6)。根据ICP结合临床表现、CT影像决定手术方式,①ICP<25 mmHg:GCS评分≥8分或CT示中线移位<1 cm微创血肿穿刺引流术;GCS评分<8分、中线移位>1 cm小骨窗神经内镜或显微镜辅助下血肿清除术;②25 mmHg≤ICP≤45 mmHg:CT示环池尚清,同侧脑室受压不重,小骨窗神经内镜或显微镜辅助下血肿清除术;环池不清或同侧脑室受压严重,大骨瓣开颅血肿清除+去骨瓣减压术;③ICP>45 mmHg:大骨瓣开颅血肿清除+去骨瓣减压术。术后脱水方案:甘露醇25 g/12 h,呋塞米20 mg/12 h,两者交替使用,根据ICP曲线及临床表现调整脱水剂量,必要时辅助头颅CT检查。

2.对照组:根据患者临床表现及CT影像决定手术方式,①GCS评分≥8分或CT示中线移位<1 cm选择微创血肿穿刺引流术;②GCS评分<8分,中线移位>1 cm CT示环池尚清,同侧脑室受压不重,选择小骨窗神经内镜或显微镜下血肿清除术;③GCS评分<8分,中线移位>1 cm、环池不清或同侧脑室受压严重,选择大骨瓣开颅血肿清除术+去骨瓣减压术。术后脱水方案:甘露醇25 g/12 h,呋塞米20 mg/12 h,两者交替使用,根据临床表现及多次CT复查调整脱水剂量。

六、预后情况

随访半年,对两组患者的GOS评分进行比较。

七、统计学处理

结 果

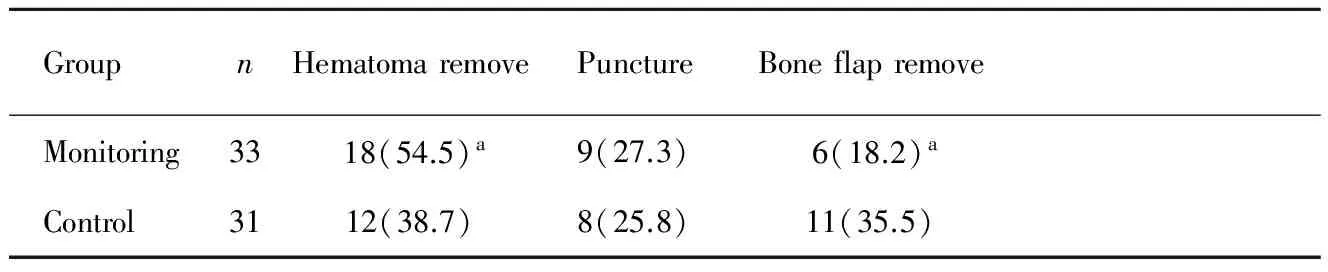

两组患者治疗效果比较:监护组:血肿清除18例,穿刺引流9例,去骨瓣6例(表1);1例穿刺引流患者脑水肿加重,ICP持续升高,行开颅血肿清除去骨瓣减压术,1例血肿清除患者因脑水肿加重行去骨瓣减压术(表2);术后有2例发生肾功能损害,4例发生较严重内环境紊乱(表3),5例患者未使用甘露醇脱水;术后无脑梗死病例;无长期昏迷或死亡病例。

表1 手术方式监护组与对照组比较 [n(%)]

Tab 1 Comparison of operation method between monitoring and control group [n(%)]

GroupnHematomaremovePunctureBoneflapremove Monitoring3318(54.5)a9(27.3)6(18.2)a Control3112(38.7)8(25.8)11(35.5)

aP<0.05,vsControl group.

表2 二次手术情况监护组与对照组比较 [n(%)]

Tab 2 Comparison of secondary surgery between monitoring and control group [n(%)]

GroupnHematomaremovePunctureBoneflapremoveTotal Monitoring330(0)1(3.0)1(3.0)2(6.1)b Control311(3.2)2(6.4)2(6.4)5(16.1)

bP<0.05,vsControl group.

表3 甘露醇相关并发症监护组与对照组比较[n(%)]

Tab 3 Comparison of complications associated with mannitol between monitoring and control group [n(%)]

GroupnRenalimpairmentElectrolytedisorder Monitoring332(6.1)c4(12.1)c Control315(16.1)7(22.6)

cP<0.05,vsControl group.

对照组:血肿清除12例,穿刺引流8例,去骨瓣减压11例(表1);1例穿刺引流患者因ICP进行性升高行开颅血肿清除,2例穿刺引流患者因脑水肿加重,ICP持续升高,行开颅血肿清除、大骨瓣减压术,2例血肿清除术患者因脑水肿加重行去骨瓣减压术(表2);术后有5例发生肾功能损害,7例发生较严重内环境紊乱(表3);2例患者术后发生血肿周围脑梗死;无长期昏迷或死亡病例。

两组患者手术方式构成比例比较差异有统计学意义(P<0.05),监护组在神经内镜或显微镜辅助下行单纯开颅血肿清除术的比例高于对照组,而传统大骨瓣开颅去骨瓣减压手术比例低于对照组(表1);两组患者二次开颅手术比例差异有统计学意义(P<0.05),监护组低于对照组(表2);两组患者术后发生肾功能损害及严重内环境紊乱的比例差异有统计学意义(P<0.05),监护组低于对照组(表3)。随访半年,比较两组患者的GOS评分,监护组评分(3.8±0.1)高于对照组(3.2±0.2),差异有统计学意义(P<0.05)。

讨 论

目前颅内压监测已广泛应用于临床,根据监测部位不同可分为:脑室监测法、脑组织监测法、硬膜下或硬膜外监测法等。本研究采用脑组织监测法,探头置入出血侧的额叶脑组织内,距离血肿位置近,能很好的反映局部脑组织的压力。

颅内压监测在临床中多应用于颅脑损伤患者,近年来逐渐被推广到脑出血患者治疗中,取得较好临床效果[1-5]。脑出血手术目的首先在于缓解高颅压,其次是清除血肿缓解局部神经压迫[6-8],可见ICP对脑出血患者的重要性。本研究术前即行颅内压监测,能得到患者发病后的第一手颅内压情况,且对术中颅内压变化也能一目了然。术中ICP动态监测可以做到控制性降低颅内压,可避免因颅内压骤降引起急性脑膨出等严重并发症,可以因发现持续高颅压而加快开颅进程,改善患者预后。

高血压脑出血传统手术指征:幕上血肿量大于30 mL,幕下血肿量超过10 mL,中线结构超过1 cm等[9],对于血肿体积太大或发生脑疝的患者,大骨瓣开颅手术已得到广泛认同。对于中等量出血、未发生脑疝者,手术干预的方式较多,如穿刺引流;小骨窗开颅;大骨瓣开颅、去骨瓣减压等,临床尚无明确的手术方式选择指南。同等量的血肿在不同患者中所产生的压力效果是不一样,其影响因素很多,包括脑水肿出现早晚、水肿程度、脑组织弹性、颅腔代偿空间等。所以单纯通过血肿量来决定手术方式是不全面的,临床上时有二次手术或盲目选择大骨瓣开颅情况发生。对于中等量的基底节脑出血,本研究引入术前ICP监测作为一个重要参考指标,能准确的体现血肿造成的局部压力,同时结合患者临床表现及CT影像来选择手术方式,提高了单纯血肿清除手术成功率,降低了去骨瓣及二次手术几率。

病灶周围水肿期为脑出血病理生理的最后一期,即时手术清除血肿,术后仍会发生脑水肿,所以术后的脱水降颅压治疗尤为关键。甘露醇对于脑水肿治疗仍然是一线用药,但其副作用较大,尤其是肾功能损害、电解质紊乱等。目前神经外科医生对甘露醇的使用指征比较放宽,使用剂量也较随意,缺乏客观依据,存在一定的盲目性,或剂量大、时间长脱水过度,或剂量小、时间短脱水不足。颅内压监测很好的弥补了这一缺陷,根据颅内压的压力曲线来调整脱水剂量,最大限度地保存脱水剂的降低颅内压作用。本研究主要依靠颅内压波形来指导甘露醇的使用,其使用剂量明显下降,从而降低了电解质紊乱发生率、肾功能损害发生率,同时也能安全度过脑水肿高峰期。本研究中有5例患者术后全程未使用过甘露醇,单纯通过抬高床头,镇静、镇痛等处理就可以使颅内压控制在理想范围。

对于高血压脑出血,有效控制血压是防止再出血的关键[10],术中控制血压更为重要。传统手术观念强调术中严格控制血压,目前术中脑灌注压的维持越来越得到重视。Garg等[11]临床试验说明:较强烈的降压会造成高血压脑出血患者的血肿周围的低灌注加重,并能增加患者3个月时的残疾和提高死亡风险。本研究术中对颅内压全程监控,适当调整血压,能更好地维持脑灌注,避免缺血事件发生。两组患者6个月时的GOS评分比较,监护组预后明显好于对照组。监护组术后多次CT复查未见明显脑缺血事件发生,而对照组有2例出现一定程度的脑梗死。

总结颅内压监测下脑出血手术的优势在于:手术方式的合理选择、术中颅内压及脑灌注压的有效控制、术后精准的脱水治疗、降低肾功能损害及内环境紊乱出现几率等,值得临床推广。

参 考 文 献

1张艺滨, 王建群, 陈良鑫, 等. CT环池分级结合颅内压监测在去骨瓣减压术后的应用 [J]. 中华神经外科疾病研究杂志, 2017, 16(5): 449-451.

2彭四维, 邱炳辉, 曾浩, 等. 钻孔引流联合颅内压监测治疗高血压脑出血的临床观察 [J]. 中国微侵袭神经外科杂志, 2014, 19(10): 457-458.

3何川, 陈慎之, 潘建南, 等. 高血压脑出血患者应用持续颅内压监测的临床意义 [J]. 中国实用神经疾病杂志, 2016, 19(18): 1-3.

4张小锋, 林国诗, 郭章, 等. 颅内压监测下血肿钻洞外引流治疗基底节区脑出血效果观察 [J]. 白求恩医学杂志, 2016, 14(5): 539-542.

5祝涛, 安晓静, 金昌洙, 等. 持续颅内压监测在高血压脑出血的个体化治疗中的应用 [J]. 滨州医学院学报, 2014, 37(3): 189-193.

6张宏兵, 苏宝艳, 王晓峰, 等. 颅内压监测在高血压脑出血置管引流治疗中的应用 [J]. 临床神经外科杂志, 2014, 11(3): 219-220.

7史忠岚, 袁绍纪, 李博, 等. 连续动态颅内压监测在脑出血治疗中的应用评价 [J]. 中华神经外科疾病研究杂志, 2014, 13(3): 252-254.

8TISDALL M M, SMITH M. Multimodal monitoring intraumatic brain injury: current status and future directions [J]. Br J Anaesth, 2007, 99(1): 61-67.

9段国升. 手术学全集:神经外科手术学 [M]. 北京: 人民军医出版社, 2008: 310-317.

10SAMADANI U, ROHDE V. A review of stereotaxy and lysis for intracranial hemorrhage [J]. Neurosurg Rev, 2009, 32(1): 15-21.

11GARG R K, LIEBLING S M, MAAS M B, et al. Blood pressure reduction, decreased diffusion on MRI, and outcomes after intracerebral hemorrhage [J]. Stroke, 2012, 43(1): 67-71.