面向理解的《城市地理学》翻转课堂教学设计研究

万庆

摘要:面向理解的翻转课堂教学设计强调翻转课堂教学模式应回归教学本质,它是破解翻转课堂形式化倾向的必然要求。以“城市规模分布”章节为例,探讨面向理解的翻转课堂在《城市地理学》课程教学设计中的具体应用,不仅对于《城市地理学》课堂教学具有指导意义,还可为翻转课堂教学模式的应用实践提供参考。

关键词:翻转课堂;理解;教学设计;城市地理学

近年来,伴随信息技术与教学理念的融合渗透,翻转课堂在教学实践中的应用日益广泛、深入[1-7]。在不断的教学实践与反思中,翻转课堂2.0时代也已悄然来临[8-9]。从本质上讲,翻转课堂是对传统教学模式的一种革新,它颠覆了“先教后学”的惯性思维和“师主生客”的师生关系[10]。同时,它对学生的自主学习能力和教师的教学组织能力提出了更高要求。翻转课堂2.0则是翻转课堂的升级版,是技术支持教学的高级阶段,旨在培养学生创新素养,实现创新驱动的智慧学习[9]。无论是翻转课堂1.0还是翻转课堂2.0,其核心要义都在于让学生更好地完成学习目标。从根本上来看,促进学生积极探究、理解核心问题仍是翻转课堂应该把握的重点[11]。因此,本文重点探讨如何基于面向理解的教学目标,将翻转课堂理论与方法应用于“城市规模分布”教学设计中,不仅对于《城市地理学》教学具有指导意义,还可为翻转课堂的应用实践提供参考。

一、面向理解的翻转课堂的内涵

翻转课堂克服了传统课堂偏重死记硬背的弊端,不仅能增加师生间的交流互动,也更能激发学生的学习主动性[12-14]。它是一种更多地接近高层次教学目标——应用、分析、评估和创造等的教学活动[15]。然而,在实践中,由于理解上的偏差,翻转课堂作为一种教学模式,越来越偏离教学的本质,只注重外在形式,导致出现一些异化现象[16-18]。

面向理解的翻转课堂则强调翻转课堂无论采取何种教学策略,都应该回归教学的本质。理解不仅是指对知识的了解和掌握,还包括灵活应用所学知识来阐释和解决现实问题的能力。理解性教学理论强调,教学的本质在于促进学生对知识的理解,以增强学生创新思维能力[19]。从本质上看,理解性教学理论不只是一种课程理论,更是一种教学设计理论,它为促进理解的教学明晰了主攻方向与具体路径[11]。

面向理解的翻转课堂根植于理解性教学理论。与传统的翻转课堂相比,面向理解的翻转课堂以促进学生对衍生性问题的深度理解和对关键技能的熟练掌握为核心目标,以学生理解程度为主要评价标准[20],是一种比较务实、高效的教学模式,更符合学生认知学习规律。因此,面向理解的翻转课堂不仅是对教学本质的回归,更是我国翻转课堂教学实践的现实呼唤[15]。

根据理解性教学的基本框架,本文认为面向理解的翻转课堂教学设计应重点把握以下四点:(1)设定理解性目标。理解性教学目标是面向理解的翻转课堂教学设计的灵魂,贯穿翻转课堂教学过程始终。教师应在仔细研究教材的基础上,根据学生的学习能力合理设定翻转课堂教学目标;(2)设置衍生性主题。衍生性主题是实现理解性教学目标的重要抓手,是串联教学内容的纽带。在理解性教学目标的指引下,教师应根据学生特质和教学资源条件,设置一些与学科内容高度相关、容易引发学生兴趣、能够产生持续探索的主题;(3)组织理解性活动。精心设计教学活动,组织学生开展自主学习、合作学习、探究学习。在此过程中,教师应力图帮助学生建立自己的知识体系,加深学生对学科体系的理解;(4)实施持续性评估。事实上,评估应贯穿教学全过程。教师通过多元化的评价方式收集学生反馈,以便及时调整教学活动,帮助学生更好理解相关知识点,从而达到以评促学的目的。

二、面向理解的翻转课堂教学设计实践

“城市规模分布”是《城市地理学》课程的核心章节,具有很强的理论性,既涉及城市规模分布的经典理论,如城市首位律、位序一规模法则等,还涉及城市规模分布的一些定量测度方法。不仅如此,该章部分教学内容与现实联系也较为紧密,尤其是关于城市规模发展政策的讨论具有一定的思辨性,可以通过互动交流来激发学生深入思考,加深学生对核心知识点的理解和掌握。根据这些特点,可以判断该章内容比较适合开展面向理解的翻转课堂教学实践。因此,本文选取《城市地理学》课程“第七章城市规模分布”为例,详细阐述面向理解的翻转课堂教学设计思路。

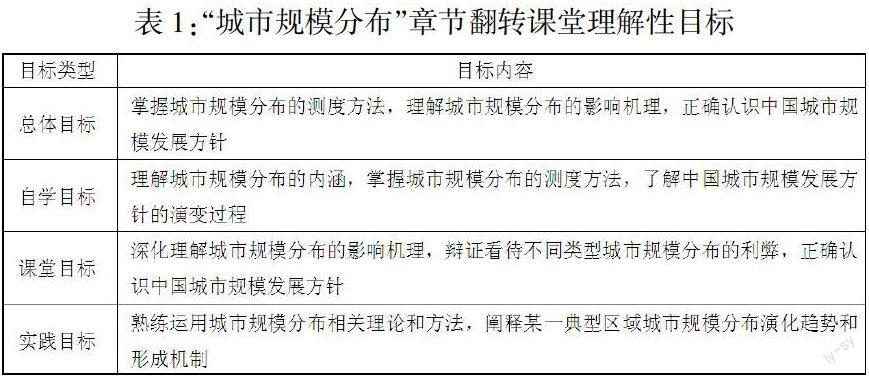

(一)设定理解性目标

对课程学习要求进行深層次分析,提出课程总体目标。在此基础上,按照由浅人深、循序渐进的原则,分别确定自学目标、课堂目标和实践目标。其中,自学目标不宜过高,课堂目标应聚焦,实践目标要具有针对性。根据这些要求,本文首先提出了本章内容教学的总体目标,然后对总体目标进行了分解(见表1)。其中,总体目标是在仔细研读教材内容基础上,结合当前城市规模分布研究前沿和现实社会关注焦点而提出的,具体要求是“掌握城市规模分布的测度方法,理解城市规模分布的影响机理,正确认识中国城市规模发展方针”。自学目标、课堂目标和实践目标是对总体目标的分解落实,三大子目标各有侧重,但衔接紧密。

(二)设置衍生性主题

根据上述教学目标,在“城市规模分布”一章中,学生需要回答的衍生性问题是“改革开放以来,中国城市规模分布演化的驱动机制有哪些?”。之所以选择该问题,不仅是因为该问题具有很强的现实性,容易激发学生的探知欲望,而且还在于该问题具有很强的综合性。具体来讲,这个问题不仅能够串联起课程前面章节所学内容,譬如城乡划分和城市地域、城市的产生于发展、城市化原理等,还基本涵盖了本章的主要知识点,如城市规模分布的内涵、城市规模分布类型、城市规模分布影响因素等,需要学生在掌握核心理论和模型方法的基础上进行深入思考和探索,具有很高的显示度。

(三)组织理解性活动

课前,对本章的知识点进行划分,并按照知识点提供相应的阅读材料。根据教材内容和个人理解,本章知识点大体可分为理论、方法和政策三个部分,即城市规模分布基础理论、城市规模分布研究方法、城市规模发展政策实践。因此,针对每个部分准备1篇权威期刊论文供学生研读,并要求学生做预习笔记以备检查。同时,布置练习测评,要求学生根据事先提供的中国第六次人口普查数据,计算2010年4城市指数、11城市指数、空间基尼系数和帕累托指数,以检验学生对城市规模分布测度方法的自学效果。

课中,组织学生围绕衍生性话题展开分组讨论,并对学生的讨论进行点评和答疑。在讨论前,向学生展示1992-2013年中国夜间灯光遥感影像,进而导人课程。在讨论过程中,注意观察学生对核心概念的理解程度,必要时进行讲解、辨析。同时,应避免先人为主,鼓励学生大胆发言,尽可能激發学生的质疑热情和探索欲望。

课后,布置并批改作业,收集学生学习反馈,并对学生提出的疑问进行解答。与练习测评相比,课后作业需要学生深人了解中国行政区划体系、中国城市形成与发展、中国人口统计等相关知识,侧重考察学生对中国城市规模分布动态演化机制的理解。最后,根据学生的作业完成情况,引导学生围绕城市的定义、中国城市人口统计、城市规模分布相关理论和方法等内容进行反思,进而促进学生加深对相关知识点的理解。

(四)实施持续性评估

“城市规模分布”翻转课堂教学对学生的评价是多元化并贯穿全程的,不仅包括课前的预习笔记和练习测评,还包括课堂小组讨论、个人表现、出勤,以及课后的课程作业和学习反思。检查预习笔记的目的在于掌握学生课前预习情况,以便调整课堂教学活动流程。小组讨论评价重在考察学生之间的合作态度和小组汇报总结的能力。个人表现评价主要侧重学生在课堂活动中的参与程度。课程作业能反映学生对核心知识点的掌握情况,而学习反思则体现了学生自我反省的能力和自我提升的诉求。

三、结语

客观地讲,翻转课堂并非无所不能的教育神话。翻转课堂教学实践,需要回归教学的本质,应将增进学生对课程和学科的理解作为中心任务,来贯穿教学过程始终。必须强调的是,并非所有的课程都适合进行翻转课堂教学实践,也不是所有教学内容都能通过翻转课堂教学模式取得良好教学效果。因此,翻转课堂教学设计,必须根据课程性质、教学内容和资源储备情况灵活安排。对于一些现实感、画面感强的理论课程,可以充分发挥翻转课堂的优势,增强与学生的交流互动,巧妙地激发学生的学习热情和探索欲望。不仅如此,翻转课堂教学设计还必须充分考虑学生的特质,根据学生的学习主动性有的放矢,合理安排课前、课中和课后的学习活动。教学设计还是应以提高课堂教学质量为核心,不宜过分加重学生课前和课后学习负担。

《城市地理学》作为一门具有较强理论性和应用性的地理类本科专业核心主干课程,其中诸多教学内容都比较适合采用翻转课堂教学模式,来增进学生对知识的理解和掌握,激发学生深入探索的兴趣和热情。因此,在教学过程中,应大胆应用面向理解的翻转课堂教学模式,充分利用各种渠道的优质教育资源,促进学生自主学习和深度理解,助推地理本科专业人才培养质量提升。

参考文献:

[1]陈子超,基于微课和慕课的翻转课堂教学设计研究[J].中国电化教育,2017,(9):130-134.

[2]望俊成,李幸,郭传斌,等.中信所《数据可视化》课堂的设计:基于翻转课堂的理念[J].情报学报,2016,(8):800-805.

[3]单良,梁慧珍.基于“翻转课堂”的高校师范生从师技能培养研究——以地理师范生为例[J].中国电化教育,2016,(9):136-141.

[4]吕晓娟.基于学生学习力的翻转课堂教学设计[J].电化教育研究,2015,(12):98-102.

[5]蔡宝来,张诗雅,杨伊.慕课与翻转课堂:概念、基本特征及设计策略[J].教育研究,2015,(11):82-90.

[6]刘红霞,黄倩.基于翻转课堂的大学会计专业本科教学过程设计研究——以“中级财务会计”课程教学为例[J].中国大学教学,2015,(8):58-61.

[7]赵呈领,徐晶晶.翻转课堂中学习适应性与学习能力发展研究——基于学习活动设计视角[J].中国电化教育,2015,(6):92-98.

[8]丁永刚,金梦甜,张馨,等.基于SPOC的翻转课堂2.0教学模式设计与实施路径[J].中国电化教育,2017,(6):95-101.

[9]祝智庭,雷云鹤.翻转课堂2.0:走向创造驱动的智慧学习[J].电化教育研究,2016,(3):5-12.

[10]赵兴龙.翻转课堂中知识内化过程及教学模式设计[J].现代远程教育研究,2014,(2):55-61.

[11]陈明选,陈舒.围绕理解的翻转课堂设计及其实施[J].高等教育研究,2014,(12):63-67.

[12]海伦·克朗普顿,朱迪思·邓克利-比恩,彭一为,等.翻转高等教育课堂:翻转课堂框架的设计研究[J].中国远程教育,2017,(8):34-43.

[13]刘艳斐,乜勇.“翻转课堂”教学设计研究[J].现代教育技术,2015,(2):61-66.

[14]王红,赵蔚,孙立会,等.翻转课堂教学模型的设计——星于国内外典型案例分析[J].现代教育技术,2013,(8):5-10.

[15]刘向永,王萍,郭鹏飞,等.面向理解的翻转课堂教学设计研究——以“统计表和条形统计图(二)”单元为例[J].现代教育技术,2017,(8):52-57.

[16]李利.旨向深度学习的翻转课堂设计[J].现代教育技术,2017,(4):67-73.

[17]郑瑞强,卢宇.高校翻转课堂教学模式优化设计与实践反思[J].高校教育管理,2017,(1):97-103.

[18]卜彩丽,孔素真.现状与反思:国内翻转课堂研究评述[J].中国远程教育,2016,(2):26-33.

[19]陈明选,刘径言.教育信息化进程中教学设计的转型——基于理解的视角[J].电化教育研究,2012,(8):10-16.

[20]陈明选,杨娟.着重理解的翻转课堂学习活动设计[J].开放教育研究,2015,(6):95-103.