白竭散对肛瘘术后创面血管生成的调控机制研究

方笑丽,邓 恒,王建民

(安徽中医药大学第一附属医院肛肠三科,安徽 合肥 230031)

肛瘘又称肛管直肠瘘,是肛管直肠周围间隙化脓性感染破溃形成的瘘,是一种常见的肛门直肠疾病。肛瘘发病率呈逐年上升趋势,发病多为青年人群,发病率约为5%[1]。至今手术仍是肛瘘最有效的治疗手段,然而由于肛门特殊的生理功能和解剖结构,术后创面愈合往往较慢,且易发生感染、瘢痕增生等,使病情迁延[2]。因此,肛瘘术后创面的愈合是近年来医学研究的热点。创面修复过程复杂,与血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)、血小板内皮细胞黏附分子(platelet endothelial cell adhesion molecules, PECAM-1/CD31)及第Ⅷ因子关联抗原(von willebrand factor, VWF)表达水平密切相关[3]。前期研究发现,白竭散可通过增加肛瘘术后创面羟脯氨酸含量促进创面愈合[4],但对创面血管生成的影响尚未阐明。因此,本研究通过白竭散对肛瘘术后创面的干预,观察其对VEGF、CD31、VWF蛋白表达的影响。

1 临床资料

1.1 诊断标准 符合《中医病证诊断疗效标准》[5]肛瘘诊断标准。

1.2 纳入标准 符合诊断标准,且自愿接受本治疗并签署知情同意书。

1.3 排除标准 排除合并肝病、肾病、代谢性疾病、严重的神经缺损等严重疾病者,妊娠期、哺乳期或正准备妊娠的妇女,对多种药物过敏等过敏体质者,未满观察期而中断治疗、无法判断疗效或资料不全者,以及其他难以对其有效性和安全性做出确切评价者。

1.4 一般资料 选取2014年11月至2016年5月就诊于安徽中医药大学第一附属医院的75例肛瘘患者,将其随机分为白竭散组、贝复济组、对照组,每组25例。其中白竭散组男14例,女11例,平均年龄(40.47±8.45)岁;贝复济组男15例,女10例,平均年龄(38.92±10.25)岁;对照组男13例,女12例,平均年龄(39.85±9.19)岁。3组患者性别、年龄比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 方法

2.1 治疗方法 3组患者均行术前备皮、术晨清洁灌肠,全部病例均采用腰椎麻醉,采用肛瘘切除术,切口均不缝合,检査创面无活动性出血后,用凡士林油纱条填塞,塔形纱布压迫,大敷贴固定。术后酌情运用抗生素,保持大便通畅,每日便后用痔瘘洗剂坐浴,术后第2天开始每日便后用痔瘘洗剂坐浴、换药,直至创面愈合。

白竭散组:每日便后坐浴,患者取侧卧位,生理盐水棉球清洗创面,拭干后每平方厘米用2 g白竭散均匀撒于4 cm×2 cm大小的凡士林纱条上,填塞切口,无菌敷料外敷,胶布固定,直至痊愈。

贝复济组:同法清理创面,每平方厘米用贝复济150 Au喷涂于创面,然后用浸有贝复济的纱条填塞切口,无菌敷料外敷,胶布固定,直至痊愈。

对照组:同法清理创面,用4 cm ×2 cm 大小的凡士林填塞切口,无菌敷料外敷,胶布固定,直至痊愈。换药时注意切口引流情况及创面情况。

2.2 指标观察

2.2.1 毛细血管计数 术后7、14 d,分别观察创面新鲜肉芽组织,10%甲醛固定48 h,常规脱水,石蜡包埋,作4 μm连续切片,将石蜡切片按常规脱蜡至水,苏木精染色5 min,自来水冲洗至无色;1%盐酸乙醇分化,去除过度染色部分,伊红染色2 min,蒸馏水清洗3次;常规梯度乙醇脱水,中性树胶封片,自然晾干后,进行光镜观察。

2.2.2 免疫组织化学法观察VEGF、CD31及VWF表达水平 分别取术后7、14 d创面新鲜肉芽组织,10%甲醛固定48 h,常规脱水,石蜡包埋,作4 μm连续切片,将石蜡切片按常规脱蜡至水,抗原热修复,阻断内生过氧化物酶后,滴加一抗工作液,4 ℃过夜,复温0.5~1 h,0.01 mol/L PBS冲洗3次,每次5 min。滴加兔二步法二抗工作液,37 ℃孵育20 min,0.01 mol/L PBS冲洗3次,每次5 min。DAB显色液显色,苏木精复染3 min,1%盐酸乙醇脱色20 s,PBS返蓝,二甲苯透明,最后树胶封固。

2.2.3 Western blot法检测VEGF、CD31、VWF蛋白表达水平 分别取术后7、14 d创面新鲜肉芽组织,剪碎,RIPA组织裂解液裂解,吸取匀浆后,4 ℃下12 000 r/min离心5 min,提取总蛋白。用BCA法测蛋白浓度。取蛋白20 μg作电泳,将蛋白样本转移至尼龙滤膜上。膜用5%脱脂奶粉封闭4 h,TBST洗3次,每次10 min,分别加入抗VEGF、CD31、VWF多克隆抗体,4 ℃过夜。分别加入辣根过氧化物酶标记的山羊抗兔IgG,脱色摇床摇1.5 h,TBST洗3 次,每次10 min。以β-actin作为内参。凝胶成像系统拍照,并扫描分析各条带的光密度,以β-actin的表达量为对照计算各组VEGF、CD31、VWF的相对表达量。

3 结果

3.1 3组创面毛细血管数比较 术后7、14 d,贝复济组和白竭散组创面毛细血管数均较对照组明显增加(P<0.05),白竭散组创面毛细血管数明显多于贝复济组(P<0.05);术后14 d,3组创面毛细血管数较术后7 d明显增加(P<0.05)。结果提示白竭散可促进肛瘘患者术后创面毛细血管新生,效果优于贝复济。见表1和图1。

表1 3组创面毛细血管数比较

注:与对照组比较,*P<0.05;与贝复济组比较,#P<0.05;与术后7 d比较,△P<0.05

图1 3组创面毛细血管数(苏木精-伊红染色,10×20倍)

3.2 3组患者创面VEGF表达水平比较 免疫组织化学法检测结果显示,与对照组比较,贝复济组和白竭散组的VEGF在胞浆内呈大量棕黄色颗粒,数量明显增多。Western blot法检测结果显示,术后7、14 d,贝复济组、白竭散组较对照组创面VEGF表达水平显著增加,差异有统计学意义(P<0.05);术后14 d,白竭散组VEGF表达水平明显高于贝复济组(P<0.05)。见图2、图3。

3.3 3组患者创面CD31表达水平比较 免疫组织化学法检测结果显示,与对照组比较,贝复济组和白竭散组的CD31在胞浆内呈大量棕褐色颗粒,数量明显增多。Western blot法检测结果显示,术后7、14 d,与对照组比较,贝复济组、白竭散组创面CD31表达水平显著增加,差异有统计学意义(P<0.05);白竭散组较贝复济组CD31表达水平显著增加,差异有统计学意义(P<0.05)。见图4、图5。

图2 3组术后7、14 d创面VEGF表达水平

注:与对照组比较,*P<0.05;与贝复济组比较,#P<0.05

图4 3组术后7、14 d创面CD31表达水平

注:与对照组比较,*P<0.05;与贝复济组比较,#P<0.05

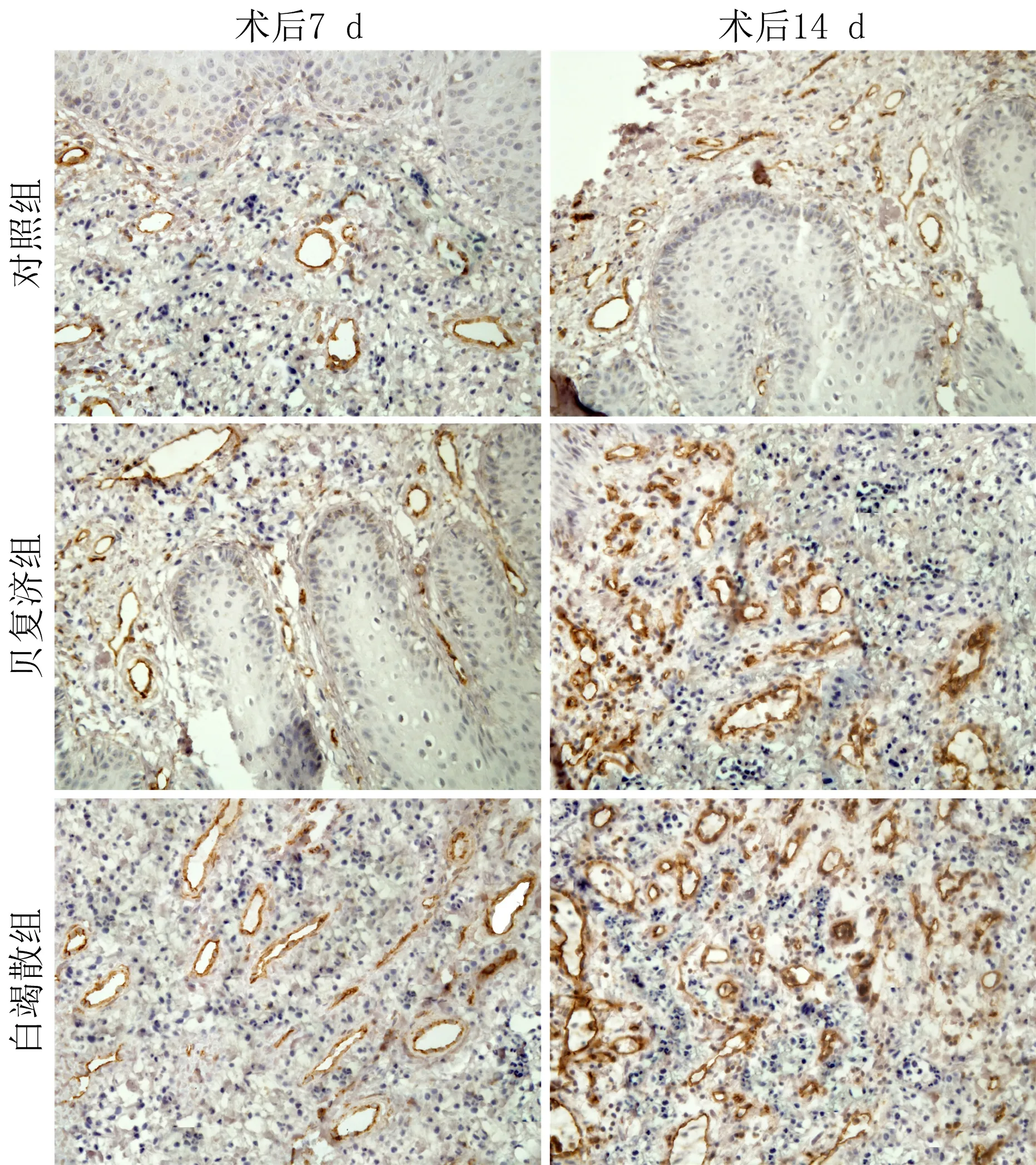

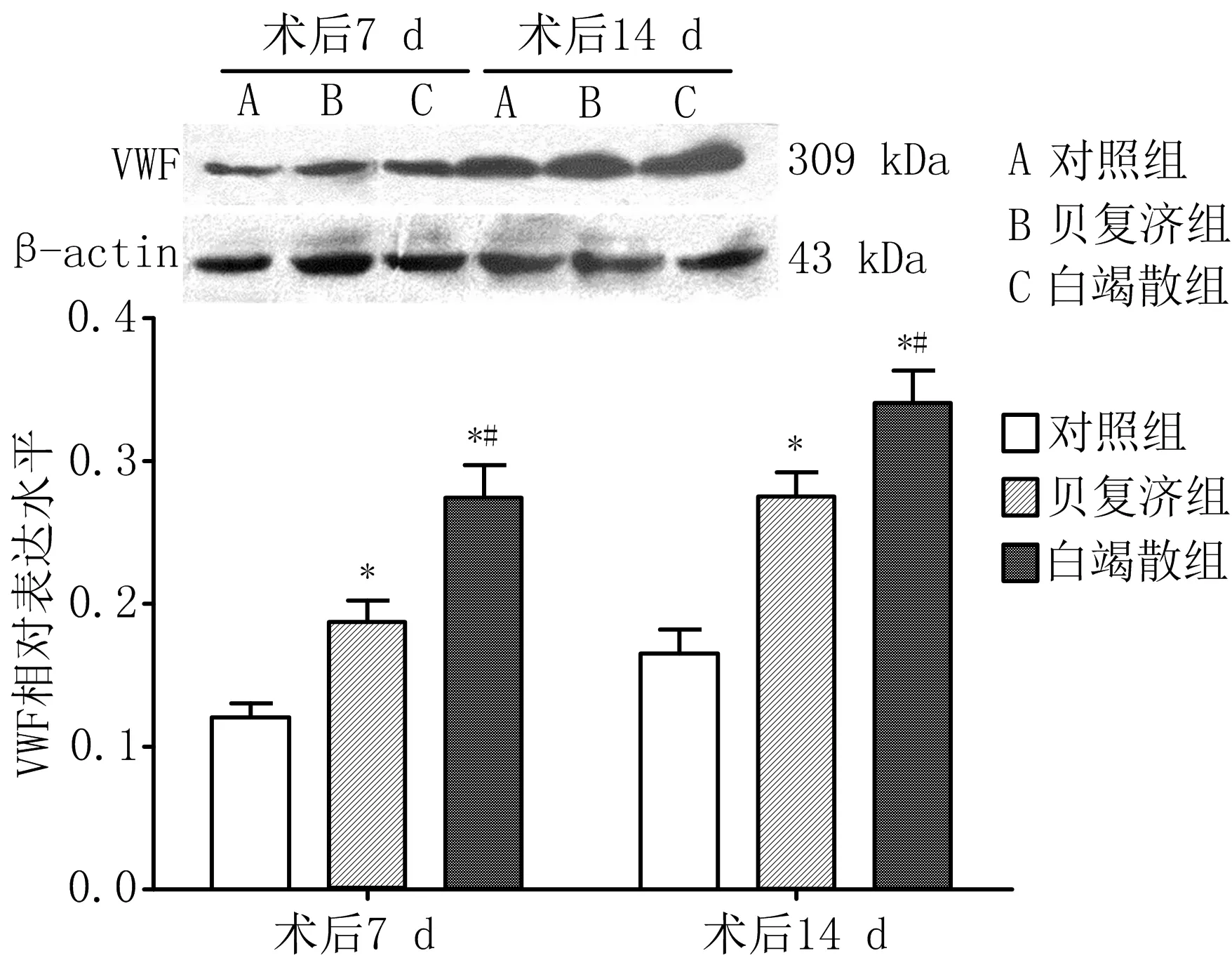

3.4 3组患者创面VWF表达水平比较 免疫组织化学法检测结果显示,与对照组比较,贝复济组和白竭散组的VWF在胞浆内呈大量棕褐色颗粒,数量明显增多。术后7、14 d,贝复济组、白竭散组创面VWF表达水平较对照组显著增加,差异有统计学意义(P<0.05);与贝复济组比较,白竭散组创面VWF表达量显著增加,差异有统计学意义(P<0.05)。见图6、图7。

图6 3组术后7、14 d创面VWF表达水平

4 讨论

肛瘘术后创面愈合的过程是内皮细胞、成纤维细胞增殖分化,纤维蛋白合成、重组,新生血管的形成以及表皮细胞增生覆盖创面的过程。影响肛瘘术后创面愈合的因素主要有营养状况、基础疾病、生活习惯、局部感染、缺血、创面异物等[6]。创面愈合过程中血管内皮细胞经过生芽、迁移、增殖、基质重塑等过程,逐渐形成新毛细血管。血管新生对创面愈合起着至关重要的作用。创面毛细血管数目多、血运丰富,可有效提高创面部分新陈代谢的速度,同时还可降低毛细血管的脆弱性,提高组织氧供,促进伤口愈合[7]。血管内皮细胞的激活是血管新生的首要步骤。术后创面可刺激各种细胞因子,活化血管内皮细胞,刺激VEGF、CD31、VWF等表达增加,激活创面修复。

注:与对照组比较,*P<0.05;与贝复济组比较,#P<0.05

白及为兰科多年生草本植物白及的干燥块茎,具有收敛止血、消肿生肌的功效,可用于外伤出血、疮疡肿毒、皮肤皲裂等。彭锐等[8]研究发现,白及通过促进创面肉芽组织、毛细血管生长及创面组织VEGF生成,促进创面愈合。白及同时具有抗炎、镇痛作用,诱导免疫调节因子的表达,加强对细菌、异物的吞噬作用,促进释放各种生长因子,以利于创面愈合[9-10]。

龙血竭是剑叶龙血树树干产生的红色树脂,具有活血化瘀、消肿止痛、止血补血、敛疮生肌之效。李晓兰等[11]研究发现,龙血竭可明显缩短肛瘘术后创面愈合时间,且无瘢痕过度生长。李丹等[12]研究发现,血竭乙酸乙酯提取物可促进成纤维细胞增殖,减少Ⅲ型前胶原表达,从而促进创面愈合,又不致于过度增生而形成病理性瘢痕。朱颉等[13]研究发现,血竭壳聚糖药膜可通过活化Wnt/β-catenin信号通路,促进创面β-catenin、VEGF、Cyclin D1蛋白及其mRNA的表达,从而促进创面愈合。

白竭散由白及和血竭配伍组方,前期研究发现,白竭散可通过提高创面羟脯氨酸含量促进肛瘘患者术后创面愈合[4]。本研究发现,在肛瘘术后创面修复的过程中,白竭散组创面局部毛细血管数量显著高于贝复济组和对照组。VEGF作为一种高度特异的血管内皮细胞有丝分裂素,可以通过与内皮细胞上的受体与内皮细胞高亲和力结合,一方面直接刺激血管内皮细胞增殖,诱导其迁移和形成管腔样结构;另一方面增加微血管通透性,引起血浆蛋白(主要是纤维蛋白原)外渗,并通过诱导间质产生而促进体内新生血管生成[14]。本研究发现,术后7、14 d白竭散组创面VEGF蛋白表达水平较对照组及贝复济组显著增加,白竭散在创面愈合过程中能够更有效促进创面VEGF的表达,从而促进创面新生血管的生长,加速肉芽生长,促进创面愈合。CD31是内皮细胞上介导细胞间黏附的整合素蛋白,作为一种新型的微血管标记物,对新生血管内皮细胞的标记的特异性很强,并参与血管新生过程,在显示血管内皮细胞时的特异性优于其他的内皮细胞标记物[15]。VWF是血管内皮细胞特异性标志之一。血中VWF主要由内皮细胞合成,也可来源于巨核细胞和血小板,血管内皮细胞和血管受损时,细胞内VWF含量明显降低而血中含量增加,并与血小板协同对血管损伤起修补作用[16]。近年来研究发现,VWF可激活整合素ανβ3促进血管新生[17]。本研究显示,白竭散组术后7、14 d创面CD31、VWF蛋白表达水平较贝复济组和对照组显著增加,表明白竭散可显著加速创面新生血管生成,改善局部微循环,增加局部血流,有效地加快创面的愈合速度,提高创面愈合质量。

本研究表明,白竭散在肛瘘术后创面修复过程中对血管生成的促进作用优于贝复济,白竭散主要通过促进创面肉芽组织中VEGF、CD31、VWF蛋白表达,增加创面新生毛细血管的生成,改善术后创面局部缺血、缺氧状态,促进创面愈合。