进展性脑梗死头颅MRI及DSA影像学研究

, ,

脑血管病具有发病率、致残率、死亡率高的特点,而缺血性脑卒中占脑血管病的80%以上[1],进展性脑梗死属于缺血性脑卒中的一种亚型,占缺血性卒中的30%[2]。在治疗过程中病情仍呈阶梯式或持续性加重,导致严重的神经功能缺损。引起脑梗死进展的因素众多,发病机制复杂,目前尚存在较多的争议,而且早期诊断困难,治疗效果不佳,极易造成医患纠纷。本研究比较进展性脑梗死病人与非进展性脑梗死病人头颅磁共振成像(MRI)及脑血管造影(DSA)检查结果,旨在研究进展性脑梗死的影像学特点,探讨进展性脑梗死的疾病特点及其引起卒中进展的原因,为早期预测、诊断,及时干预,判断预后提供临床依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2014年6月—2016年6月在我院脑病科住院的急性脑梗死病人117例,均符合2010年中华医学会神经病学分会发布的缺血性卒中诊断指南标准[3],首次发病24 h内就诊,进展性梗死于脑梗死恶化高峰时复查头颅MRI。进展性梗死诊断标准[4]:起病6 h虽经常规治疗,但在1周内神经功能缺损仍进行性或阶梯式进展,美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分增加2分或以上。排除心源性或其他原因所致的脑梗死,及有意识障碍或不能完成相关检查及神经功能评定的病人。纳入的117例急性脑梗死病人中,进展性脑梗死57例,男32例,女25例;年龄65.4岁±6.8岁;非进展性脑梗死60例,男38例,女22例;年龄67.6岁±5.9岁。将57例进展性脑梗死病人设为观察组;60例非进展性脑梗死病人设为对照组。两组病人一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 所有病人住院期间均行头颅MRI及DSA检查。

1.2.1 头颅MRI检查评估梗死部位、体积 病人入院即完成头颅MRI检查,如有神经功能恶化,在神经功能恶化高峰时复查头颅MRI。所有头颅MRI检查均在1.5 T磁共振扫描仪上完成,由1名影像科副主任医师对检查结果进行阅片,观察病人梗死进展情况、梗死部位及体积(两次头颅MRI梗死面积差异在0.5 cm2以上为体积增大)。

1.2.2 DSA检查评估血管情况 按照北美症状性颈动脉内膜切除术试验标准计算血管狭窄程度[5],狭窄率(%)=(1-最狭窄处直径/狭窄远端动脉直径)×100%。根据狭窄程度分为:轻度血管狭窄<49%;中度血管狭窄50%~69%;重度血管狭窄70%~99%;完全闭塞100%。血管主干病变其分支、二级血管病变未计入。根据造影时血管内的造影剂滞留及充盈缺损确定有无动脉粥样硬化溃疡斑块。

1.3 统计学处理 采用SPSS 13.0统计学软件进行数据处理,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

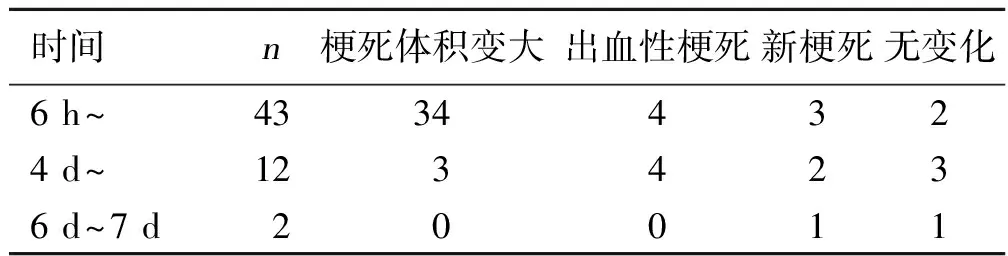

2.1 进展性脑梗死病人影像学观察结果 大部分进展性脑梗死发生于急性脑梗死后3 d内,以梗死体积增大为主要表现。详见表1。

表1 进展性脑梗死病人影像学观察结果 例

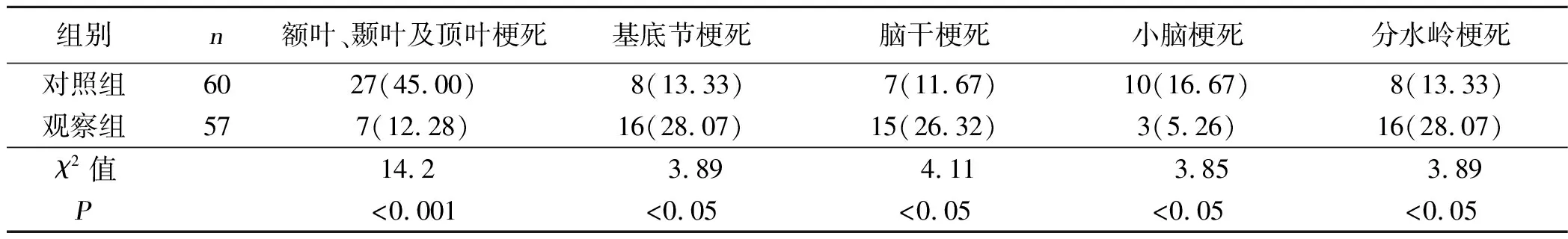

2.2 两组MRI检查结果比较 观察组基底节梗死、脑干梗死、分水岭梗死发生率为28.07%、26.32%和28.07%,明显高于对照组的13.33%、11.67%和13.33%,差异均有统计学意义。观察组额叶、颞叶及顶叶梗死与小脑梗死发生率均较对照组低,差异均有统计学意义。详见表2。

表2 两组病人MRI检查结果比较 例(%)

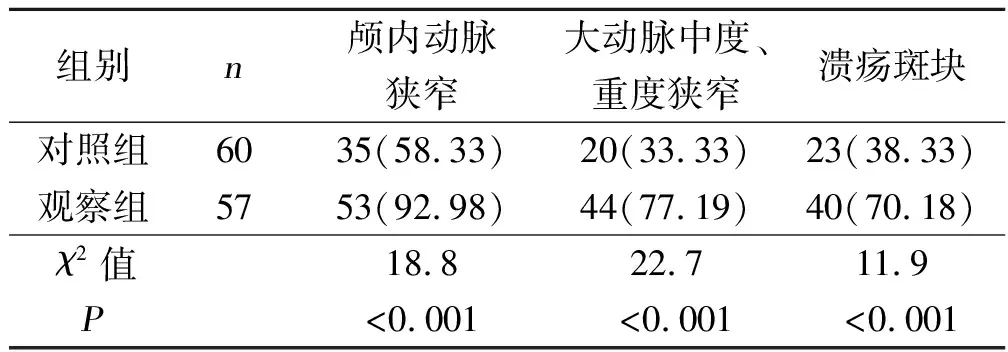

2.3 两组DSA检查结果比较 观察组颅内动脉狭窄,大动脉中度、重度狭窄及溃疡斑块发生率依次为92.98%,77.19%、70.18%,明显高于对照组的58.33%、33.33%和38.33%,差异均有统计学意义(P<0.001)。详见表3。

表3 两组DSA检查结果比较 例(%)

3 讨 论

3.1 进展性脑梗死病因 头颅MRI及DSA能直观地发现梗死灶的位置,卒中进展前后的病灶大小变化,颅内血管狭窄的部位、程度和斑块溃疡的发生。国内外对进展性脑梗死的定义尚不统一,进展性脑梗死指梗死后的一段时间内病人的神经功能缺损症状在医学干预后仍逐渐进展或加重的一种临床过程。近年来,国内外学者对进展性脑梗死的危险因素、发病机制进行了较多的研究。目前报道较多的危险因素为糖尿病、高血压、脑水肿、发热及重度神经功能缺损等,而颅内动脉狭窄的基础上形成血栓,有效循环血量下降仍为梗死进展的主要原因[6]。其可能的机制为:①颅内动脉狭窄及血流动力学改变,导致血栓和(或)动脉粥样硬化斑块溃疡形成,在血管狭窄的基础上形成新的血栓及动脉-动脉源性栓塞,逐渐或间断加重血管狭窄程度或完全闭塞,血栓进一步扩大,导致脑缺血范围增加,缺血程度及神经功能缺损加重;②原发梗死区域缺血范围无扩大,但脑水肿扩散,逐渐加重神经功能缺损程度;③病人的心肺功能,水、电解质或酸碱平衡紊乱及全身感染干扰脑细胞代谢,导致神经功能缺损加重[7]。

3.2 进展性脑梗死与梗死面积的关系 磁共振扩散加权成像(DWI)是判断急性脑梗死在脑结构改变方面最敏感的指标,也是测量发病早期梗死范围、部位的最有效方法。本研究观察组57例进展性脑梗死病人中梗死体积变大者37例(64.91%),且多发生在卒中后6 h至3 d(早发性进展)。其主要原因可能与血管狭窄引起血流动力学改变,导致血栓扩大、缺血区域范围增加有关。6例(10.53%)进展性梗死病人病灶范围并未扩大。其可能的原因为进展性梗死病人全身因素和(或)梗死区域内持续性脑组织供血不足,导致脑细胞内含氧量下降,对缺血核心区脑细胞产生进一步损害,这一损害为持续并相对缓慢的过程(晚发性进展)。

3.3 进展性脑梗死与梗死部位的关系 进展性脑梗死多由于脑供血区域血流动力学改变,供血动脉远端脑组织灌注压持续下降及全身因素干扰缺血区脑细胞代谢,促使缺血区域范围扩大,神经功能缺损加重。本研究结果显示进展性脑梗死好发于基底节、脑干及分水岭区。基底节区供血动脉为深穿支动脉,长期的高血压、糖尿病等缺血性卒中危险因素已造成这些小动脉硬化,血管腔变细,血流受阻,供血区发生缺血。脑干供血动脉为基底动脉直接发出旁正中动脉和短旋支动脉,血管开口毗邻、密集或共干。基底动脉开口处粥样硬化斑块形成可延伸造成两条或多条分支血管闭塞,致闭塞动脉供血区域同时梗死,造成梗死范围扩大。分水岭梗死又称终端梗死、低血流梗死、边缘带梗死,其多发生在大脑皮层动脉间、皮层支和深穿支及深穿支间的边缘动脉。传统理论多强调全身性血压异常降低,导致相邻动脉间的分水岭区域低灌注,严重时可导致该区域梗死[8]。基底节、脑干和分水岭区供血动脉均属终末小动脉,供血动脉间血管吻合支少,侧支循环不良,更易受大动脉狭窄、血流动力学改变因素影响,发生梗死进展。同时基底节区和脑干神经纤维行走密集,即使梗死区小范围的扩大,也易造成神经功能缺损加重,这也是基底节区和脑干梗死易出现进展的另一个重要原因。

3.4 进展性脑梗死与颅内动脉狭窄及斑块溃疡发生率的关系 本研究结果显示,观察组颅内动脉狭窄发生率明显高于对照组(P<0.001);观察组大动脉中度、重度狭窄发生率明显高于对照组(P<0.001)。这与国内其他研究结果一致[9]。说明颅内动脉狭窄、溃疡斑块与梗死进展有一定关系。血管狭窄造成梗死进展的可能机制为:血管狭窄易导致血小板等促凝血因子附壁、聚集,血管代偿能力进一步降低,狭窄远端动脉灌注压下降,血流速度减慢,血栓清除能力下降,促进血栓的形成及扩大,导致脑缺血区组织代谢进一步恶化,神经功能缺损进行性加重。血管内皮破溃造成斑块溃疡在梗死的发生、进展过程中的作用越来越受到临床医生的重视。溃疡斑块引起梗死进展的主要机制可能为:①溃疡斑块为不稳定斑块,极易脱落,脱落的栓子随血流循环造成反复动脉-动脉源性栓塞,易堵塞远端脑动脉,造成血栓扩大;②溃疡斑块增强局部凝血活性,并在溃疡处迅速形成新的血栓,堵塞血管腔,减少远端缺血区的血流供应;③溃疡斑块内易出血导致血管腔进一步狭窄,使供血区脑组织缺血范围扩大,缺血程度加重,神经功能缺损进展[10]。本研究中观察组溃疡斑块发生率明显高于对照组(P<0.001),提示溃疡性斑块是梗死进展的重要因素之一。

综上所述,进展性梗死更易出现在发病后6 h至3 d,好发于基底节、脑干及分水岭区,颅内动脉狭窄,大动脉中度、重度狭窄和溃疡斑块与梗死进展有一定关系。因此,病人入院后头颅MRI显示以上区域梗死时,应考虑到梗死进展的可能,应及早行DSA检查进行血管评估,及早给予相应的临床干预,并及时进行有效的医患沟通,减少梗死进展,避免医患纠纷。影像学检查对预防脑梗死进展,指导临床治疗,改善病人预后,探索发病机制有着十分重要的意义。本研究存在样本量小及影像学观察指标单一等,有待今后增加样本量、多角度影像学观察进行进一步临床研究。