寻“引导”支点 撬“探究”之球

——以人教版二年级下册《数学广角——推理》为例

蔡鹭燕

(厦门市集美区杏东小学,福建 厦门 361000)

《中国学生发展核心素养》中明确提出了“学会学习”,要求学生乐学善学,能正确认识和理解学习的价值。如何实现学生学会学习,与教师在课堂上如何引导是密切相关的。正如郑毓信教授指出:我们应该通过数学教学帮助学生学会思维,并能逐步学会想得更清晰、更深入、更全面、更合理。[1]因此,教师必须要会寻找一节课中“引导”的支点,并进行追问,引发学生进行深层次的思考。

一、于情境处寻“引导”支点,激发学生探究欲望

学生学习数学,犹如蜘蛛织网,要建构更大的网面,就必需建立在原有的知识之上。于是,学生已有的学习和生活经验就是创设情境的最好支点。

例如在《推理》这节课中,推理是由已知判断(前提)推出未知判断(结论),这种思维方式在学习和生活中经常使用,它是数学认知活动基本的也是主要的思维方式之一。学生已经积累了一定的进行简易、具体推理的生活经验,例如学生在一年级时已经积累了利用数的组成进行猜数游戏的经验:“两只手合起来一共有6个珠子,左手有2个珠子,猜猜右手有多少个珠子?”其中也运用了简单的推理,只是学生还没有意识到。因此,在课的伊始,可以通过巧妙地创设“猜一猜”的游戏,并通过合理地追问,将学生带入推理的世界,激发学生探究欲望,使本节课更具“数学味”,让学生产生“原来如此”的心理共鸣。

师:请你们先猜猜左手有多少个珠子?(生盲猜)

师:一手有2个珠子,另一手有4个珠子,请你们猜猜左手有多少个珠子?

生:左手可能有2个,也可能有4个。

师:能确定左手有多少个珠子吗?

生:不能。

师:现在如果我告诉大家左手拿的不是4个珠子。(生有依据地猜)

师:你们是怎么确定左手拿的是2个呢?

通过创设“猜一猜”的游戏活动,唤起学生已有的生活经验,从不给珠子数的范围让学生盲猜,给两种可能让学生不确定地猜,到给线索“左手拿的不是4个珠子”让学生有依据地猜,并通过问题“你们是怎么确定左手拿的是2个”启发学生思考,让学生聚焦到小结含有两个条件的推理的思维过程:“左手不是4个珠子,就是2个珠子”。数学对于儿童来讲是抽象的、陌生的,这节课逻辑性的推理对学生来说更是如此。但生活对于儿童来讲则是形象的、熟悉的,在儿童的知识经验里,已经储备了一些合情推理的知识经验。这一教学片段,体现了教师了解到学生已有经验、思维起点,在课中优化这些以“生活”为背景的教学内容,把生活素材、生活经验、生活情景作为重要资源引入课堂。在设计上充分挖掘学生感兴趣的、有一定生活经验的素材,如生动有趣、富有挑战性的数学活动“猜一猜”,同时也让学生体验到“数学就在我的身边,我就在数学之中”,让学生自然而然地喜欢数学,研究抽象的数学,增强对数学的兴趣和信心。

可见,寻找学生已有的生活经验、数学活动经验这一支点来创设情境,让学生借助已有经验探究新知,将激发学生的探究欲望,并为学生后续学习积累丰富的数学学习经验。

二、于设问处寻“引导”支点,引领学生探究方向

小学生处于由具体形象思维向抽象逻辑思维过渡阶段,特别是处于低年段的小学生更是以具体形象思维为主。他们在思维方面的特征与数学推理知识的抽象、概括、逻辑严密等特点,常常会导致认知过程中的冲突,因此,学生的认知冲突就是我们精心设计问题的支点。

认知冲突是学生已有的知识和经验与当前面临的新知学习之间产生的矛盾与困惑。例如在《推理》这节课中,学生已有的知识和经验是在含有两个条件的推理情境下,学生能根据“左手拿的不是4个珠子”这句话推理出一个确定的答案,而学生在这节课中面临的新知是含有三个条件的推理情境,即“3本书每人各拿一本,小红拿的是语文书,小丽拿的不是数学书”。那么,学生就会产生困惑,先根据“小丽拿的不是数学书”这个条件,是无法肯定小丽拿的是什么书的。于是,这个认知冲突就是教师应精心设问、引领学生的探究方向。

师:不知道其他孩子刚才有没有仔细倾听,他最先连的是哪条线?

生:他最先是把小红和语文书连起来。

师:他为什么先连这条线?

生:因为小红说他拿的是语文书。

师:如果我们先根据“小丽拿的不是数学书”这个条件,可以肯定小丽拿的是什么书吗?

生:不行,根据这条信息,只能推出小丽拿的是语文书或品德与生活。

师:(在课件上将小红与语文书遮起来)现在能根据“小丽拿的不是数学书”这个条件来肯定小丽拿的是什么书了吗?

生:小红拿走语文书,剩下语文书和品德与生活两种书,小丽拿的不是数学就是品德与生活。

通过上述的教学片段不难看出,学生已经意识到应从“小红拿的是语文书”入手解决问题,这时教师通过适时地提问:如果我们先根据“小丽拿的不是数学书”这个条件,可以肯定小丽拿的是什么书吗?这一提问,正是从学生的认知冲突出发:含有两个条件的推理情境,可以根据“不是……就是……”来推理出结果,而含有三个条件的推理情境,仅根据“不是……”是不能推出唯一结果的。激发学生探究欲望,引领学生找寻解决问题的关键:由“小红拿的是语文书”的信息将问题转化为最简单的推理问题“小丽和小刚拿数学书和品德书,小丽拿的不是数学书”。

可见,教师要让学生的探究学习真正发生,就要真正读懂学生,对学生的认知心中有数,找到学生原有认知与新认知的冲突点,精心设计提问,引发学生深层次思考。数学课堂就是在教师不断创设认知冲突的情境,并引导学生不断解决这些认知冲突中向前推进的过程。[2]

三、于学习单处寻“引导”支点,助力学生的探究活动

在教学中,为助力学生的探究活动,教师经常会设计学习任务单,但是学生思维水平是有差异的,于是教师在设计学习单时,学生的认知差异就是教师引导的支点。

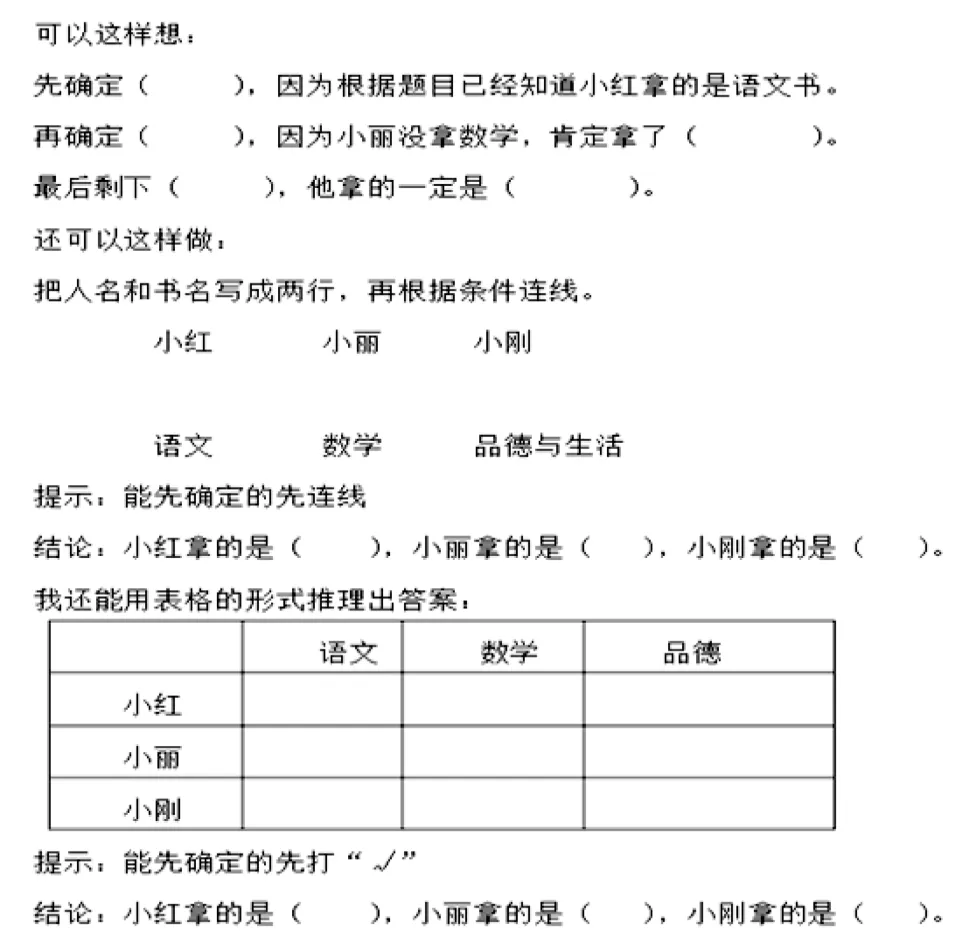

如教学《推理》这节课时,在弄清题意后,放手让学生活动,发现大部分学生会用文字表述推理过程,有提前预习的学生会用连线来表述推理过程。而对于采用列表的方法来辅助推理,仅有极少数的学生能想的到。因此,可以根据学生认知差异,设计学习单,将学生的认知差异点孕伏于学习单中,辅助学生的探究活动,活跃学生的数学思维。

在设计学习单上,可以把三种记录方式的原型呈现出来,然后排列方式不同,这样不同层次的学生就能选择不同的方法进行记录,实现分层次教学,从而降低教学的难度。这种半扶半放式的任务单设计,可以运用在多种方法的教学类型的课上。学习单设计如下:

可见,这样设计学习单,不同层次的学生都能有所思、有所想,为不同风格的学生提供发展适合自己

的学习策略的途径,在交流中又能互相启发,各得其所,从而促进思维发展,也使得学生能真正地发挥主体作用。

在探究学习中,学生是完成学习活动的主体,知识是在主体的探究活动中渐渐显露以至明了的。学生在完成这一活动的进程中,必须得到及时的支持与帮助——如同一支作战部队必须得到后勤给养的保障一样。这种保障力量就来自教师的全程服务。[3]学生已有的知识经验、学生的认知冲突、学生的认知差异是撬动“探究”之球的支点,教师必须在这些支点处进行必要的追问和设计,才能真正激发学生的探究欲望,使学生真正成为学习的主人。