变革管理 激发活力

——厦门市前埔南区小学学校管理改革探索

何婉蓉 肖淑芬

(厦门市前埔南区小学,福建 厦门 361000)

厦门前埔南区小学自2000年办校以来,在厦门岛东部这块教育沃土上始终处于高速发展的状态——从建校之初的“高师资水平、高设备条件、高教育质量”的发展定位,到初步发展中艺术教育、体育特色项目“一机两翼”的特色外显,再到“博雅”的学校文化全面定位,始终思考着将学校、将师生引向何方的问题。随着学校办学规模不断扩大,教师、学生队伍不断壮大,虽在“精细化”管理的道路上不断探索,但仍不时会产生运转缓慢、效益不高的感觉。从表面上看,学校经历快速发展后,逐渐归于稳定;而由内自省,学校已到了一个需要突破固有、再创新生的阶段。

用“新基础教育”的理论自我审视,用“新基础教育”的思维自我剖析,用“新基础教育”的方法自我改造,学校改变以往关注“成事”追求,忽视“成人”需求的缺失,让管理改革适当先行,通过学校组织变革,从整体设计的角度让其为学校的“活力”激发保驾护航。

一、减少层级,重心下移

(一)组织机构扁平化

2008年,学校扩校为两个校区。为更好地适应管理需求,几年来学校致力于“精细化”管理的探索与实践,德育、教学、后勤三个科室从最初的上传下达、管理监督,发展到部门负责制,自主地决策、执行本部门事务。学校尝试把管理职能下放到年级组和教研组,年段长和教研组长作为年段和各学科组的责任人,开展具体的日常工作,年段长参加每月一次的行政扩大会,与校级领导直接对话,学校管理呈现扁平化雏形。

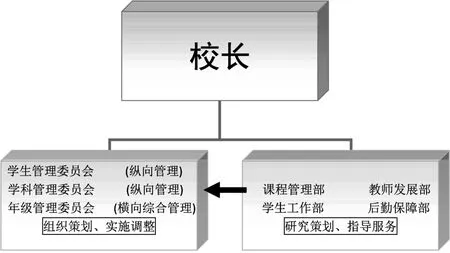

“新基础教育”研究伊始,通过有步骤、多层次的读书学习,借助“新基础教育”理论改变参照系,审视原有的管理组织机构,发现虽然各部门职责清晰,但结构呈现条状化,横向关联性不强;层级过多,看似“精细”,实则层层传达,影响工作效率。在“新基础教育”理念的指导下,学校管理组织形式进一步调整,重组中层机构,建立“年级管理委员会”“学科管理委员会”,更为彻底地试行“两级式”管理模式。组建起“研究策划、指导服务”与“组织策划、实施调整”的两套管理系列(图1)。

图1

学校选派富有工作经验的得力中层,到年管会、学管会担任指导员,将年段长、教研组长纳为中层人员,享受中层待遇。这种两级管理模式较好地处理学校工作“分”与“合”的关系,既关注了学校工作的整体性,又体现了年级管理、学科管理的独立性;促进了学校领导和管理团队理念的转变,使学校管理从“演绎—复制”式的发展思路,转向“尝试—发现,归纳—提升”的创新式发展思路;从“预设—兑现”式策划与实施,转向“弹性预设—互动生成”式策划与实施;从关注下属“做了什么”,到关注他们“怎样做的”转变。这样的转变使学校管理从琐碎、重复、交叉,走向系统、集约。

针对研究进程暴露出的年级学生工作研讨较为薄弱的实际问题,学校在广泛征集意见、进行调研的基础上,对年管会进行调整。在年管会增设了年段长助理,从参与“新基础教育”实验的学生工作第一梯队教师中选拔出理念新、能力强、有热情、有想法的年轻教师担任此职,负责组织本年级学生工作研讨、系列活动的具体推进。

(二)研训结合多样化

重组机构后,中层面临原有观念与现有理念碰撞的问题。干部自我更新,包括观念系统、思维方式、价值取向和行为方式的更新迫在眉睫。“赢在中层”项目组开展了系列活动,促进学校中层干部的自我提升。项目组邀请校外培训专家做了主题为“提升中层核心价值理念”的讲座,强化了中层的价值理念、理想信念;肖淑芬校长做了《你在为谁工作》的讲座,提出“越而胜己”,学校领导者要超越以自己的利益为核心的价值取向,要超越以一已之力实现目标的行为方式;市教科院教师章立早做了《提升学校中层干部领导力》讲座,从明确中层干部领导力的内涵、提升中层干部领导力的意义、目前存在的问题及对策等对中层干部进行了辅导和提升;胡震宇副校长做了《在组织变革中提升领导力》的主题讲座,再一次和中层干部厘清校内改革的目的、意义、方式、进程。学校还利用周末组织拓训活动,专业拓训师通过一系列活动,引导干部缓解倦怠感,迸发正能量,激发创造力。

二、打破壁垒,综合管理

完成了组织机构“形”的初步转变,学校继而将目光聚焦于管理变革“神”的探索。原有的中层管理工作中多为简单地行使管理权、监督权、评价权,机械地扮演学校组织中上情下达、下情上传的角色。只有正视这些“人”的点状化、条状化的问题,打破部门间的壁垒,用多元复合、网络化的方式解决这些问题,学校这台大机器才能真正加速。

(一)第一责任人制度

机构重组后,各部门的分管领导担任起“第一责任人”的角色,他们的工作职能与方式产生根本性的改变。学科教研组长变为学科组“第一负责人”,职能也随之发生变化,变上传下达、完成上级下达的任务、日常教学常规检查为直接负责本部门工作方案的策划、设计和调整:一方面,要负责每学期具体实施计划的制定与推进,进行专业研究与实践引领;另一方面,关注分管领域内教师的成长与发展,体现人文关怀与精神的凝聚。在这样一种既赋权又赋责的管理实践中,“第一负责人”的责任与领导意识得以激活。

(二)职能转型

除各部门“第一负责人”外,还有分散在各部门中的其他中层管理者,也在积极调整,实现自身的职能转型,变“事务型”管理为“研究型”管理,变“依靠人”为“发展人”,变“各自为政”为“融通协作”,变“成事”为“成人成事”。每一位中层管理者,除了本部门的工作,还要深入到学科组和年级组,参与一线教师的学习、讨论、研究活动,关注年级组内的日常、活动、存在问题,改变了以往由上而下单向布置任务、由下而上层层汇报的工作方式,形成了“纵横交织”的工作格局。

在“扁平化”结构逐渐稳定,学校把更多的责任和权力下放到年管会、学管会。学校放手让年段长规划年级工作,策划师生发展、组织工作考核、建设办公室文化;教研组长在充分授权下,承担起组内日常教学常规管理、教师专业发展引领、日常与节点研讨组织等工作。教研组长、备课组长在实践中不断提升领导力,与组内教师协进式的关系逐渐形成,教师活力也在职能转型中逐渐释放。

(三)融通管理

在管理重心下移的扁平化管理组织中,年管会的融通管理作用日渐凸显。学校关注年级组长的引领作用,有步骤地推进管理重心下移,促进年级组长有阶段感地成长。在年级组长的成长中,见证工作的整体推进,见证团队成员的潜力激发。

随着变革的推进,管理重心进一步下移,融通管理成为目标。年级组长开始承担起与各学科组的横向沟通,本年级组的活动策划组织。例如结合语文学科组的“童话教学”主题,年段长郑老师根据本年级学生爱演爱表现、本年段教师年轻有活力的实际情况,与本年级语文备课组长策划了一场童话剧展演活动,得到年段班主任、语文教师的大力支持,得到年段学生的积极响应。从这一场年级组长牵头策划、年段教师分工组织的童话展演中,年级组长的领导与策划能力显著提升,组员的分工负责、协作推进得以落地。有了这场活动的成功,三年段又以这样的方式联合音乐学科组、校外资源开展了艺术节“班班有歌声”、家长会“亲子互动”拓训等活动。

年段长更希望在“成事”的过程中不断地促进所有年级成员的两个方面的发展:锻炼和培养责任人主动规划、科学规划的意识和能力;在双重角色的体验中,逐渐改变以往的人际交往模式,学会欣赏、学会合作。

三、突破局限,丰富组织

非行政性组织以其自由、灵活、多样的特点为整个学校网络带来朝气。为了更好地为全体教师提供多样化的创造空间,学校在常规的管理体制外,有计划地培育非行政组织,建立专业社群,形成网络结构中充满活力的新节点。

(一)原有组织改造升级

学校原有肖淑芬名师工作室、吴聪娣名师发展工作室,两个工作室汇聚了校内部分教师,开展本学科的课题研究。在自愿自发参与的情况下,这些教师通过共同的理论学习、教学研究实践,促进了自我的提升。肖淑芬老师以“成事成人”理念引领工作室,名师工作室成员承担轮职主持人工作,既是责任人,又是合作者,主动承担、主动研究的愿望较强。工作室成员与课题研究同步发展,逐步成为各自所在学校引领学科发展的责任人。

(二)新组织应运而生

在日常工作中自发形成的、以老带新的“磨课俱乐部”,按各自的节点有序开展活动。这些教师专业发展组织稳定开展,激发了教师自觉发展,促进了专业的提升。与此同时,师生合作共享组织异彩纷呈。目前笔者所在学校的“鹭岛飞羽”(观鸟)社团、“博雅”朗诵艺术学会趋于成熟,深受师生喜爱。在这些师生共享组织的创生与发展上,积极挖掘人才,想方设法创造条件,提供人力物力支持发展,使这些非行政性组织以清新、轻松的姿态为学校的组织结构带来活力。