“微课”与小学数学的“三向”融合

林 灯

(福州市台江第三中心小学鳌峰分校,福建 福州 350004)

“微课”以视频为主要载体,记录教师在课堂内外教育教学过程中,围绕某个知识点(重点、难点、疑点)或教学环节,进行精心的教学设计,而开展精彩的教与学活动。数学微课比较有趣且长度适中,根据内容可以适时暂停进行思考或重复观看理解,有利于学生“课前、课中、课后”的三向融合。这种教学形式,不仅引导师生们构建一种“以学生为中心”的课堂教学,又引导学生掌握有效的自主学习方式,同时也推动教师教学方法的变革。

一、“效微不薄”——微课与“课前预习”的微融合

数学学习是一个水滴石穿的过程,当前“以生为本”的课堂模式下,切不能小觑“课前预习”这个环节,而如何有效地指导学生进行课前预习更是重中之重。微课应时而生,让学生不断进行微学习,从而达到大智慧。

如在五年级《不规则物体的体积》教学中,教师根据学生已有的知识基础和新知学习所需的知识点,设计并制作了以下微课——《曹冲“沉”象》:

师:曹操给曹冲一个“金象”,可这次要知道的不是重量,是体积……聪明的你,想到什么好办法了吗?

手下谋士阿呆:可以用火攻,把金象打造成长方体金块,长×宽×高。

手下大将阿瓜:“金象”变没了怎么行?!把金象放在船上,看看沉下多少水,再用……

曹冲:阿瓜,那请你把手放入装水的量杯里,看看水有什么变化?

阿瓜:量杯里的水上升了。

阿呆:阿瓜的手臂也有体积,它也占了一定的空间。

曹冲:手臂放入的越多,水就上升越高,放入的手臂体积和上升部分水的体积相等。

曹冲:把金象沉入水中,水面也上升了,金象的体积就转化成了上升的水的体积。

师:同学们,你们看懂了吗?“金象”的体积就相当于这部分长方体的体积。赶紧带上“金象”和量杯水槽等实验器材,试试看吧!

这样“短小、精炼”的微课,可以在课前唤起学生已有的知识和经验。让学生在课前先观看,并带着思考进入课堂学习。再通过操作活动,充分感受到“转化”思想在这节课中的应用。这样的微课,对于学生的自主学习进行有效地指导,为新知做好铺垫,又服务于课堂,可以提高课堂教学的有效性。

二、“位微不卑”——微课与“新课导入”的微融合

托尔斯泰说过:“成功的教学所需要的不是强制,而是激发学生的兴趣。”传统的数学课堂,是以教师传授、学生接受为主的教学模式,学生学习的主动性常常被忽视。长此以往,学生容易失去学习数学的兴趣。而数学微课虽然短小,但意义非凡、效果明显,成为一种重要的教学资源,能够弥补传统教学的不是。

如在六年级《比例尺》教学时,根据新课的知识点,教师精心设计了微课——《纸上谈兵》,并应用在新课导入的环节。

(时光隧道)欢迎来到公元二零八年。

阿呆:以江为界,曹操想要一统天下就必须要过江,而赤壁就是渡江的突破口!

阿瓜:赤壁一段长江水域较为笔直,曹操虽占据了长江的上流,但却大败于赤壁。

阿呆:东吴和刘备的军队乘胜追击,直到南郡,曹操率残部北归邺城。

阿瓜:阿呆,你这三国还学的不错嘛!那我考考你,从南郡到邺城有多远?

阿呆:(出示现代地图)这简单,我用尺子量了下,大约10.5cm……

阿瓜:哈哈,你太搞笑了,曹操才撤退了10.5cm……

阿呆:阿瓜,听我把话说完嘛!10.5cm是南郡到邺城的图上距离,而这幅中国地图的比例尺是1:10000000,这样就可以算出它们的实际距离了。

在这样的新课导入中,通过微课,巧借三国中“赤壁之战”经典片段,成功地调动了学生的积极性,引人入胜之外更平添学习的兴趣,为教学比例尺的意义做了充分的铺垫。教师把这样一节精心制作的微课,放在这“看似不起眼实则决定整节课”的导入部分,成功地避免了高年级数学学习“满堂灌”的问题,也让数学课更加生动有趣。

三、“课微不小”——微课与“突破重难点”的微融合

教学的重难点是一节课学习的中心,也是教师需要精心设计,并引导学生进行探究的核心内容。而每节课的重难点不尽相同,教师可尝试使用微课,用巧力,四两拨千斤地突破重难点。

如在教学六年级《圆柱体积的应用》一课中,教师对本节课的重难点做了点拨,引导学生探究规律,在学生们合作探究后一起观看以下微课——《“瓶”水相逢》:

阿瓜:这个瓶子,如果瓶水是这样的相逢呢?水高只有7厘米,你有什么方法吗?

阿呆:水高7厘米,这一部分的容积就相当于h=7cm,d=8cm的圆柱体积。但是上半部分不是圆柱,看来也只能转化了。

阿瓜:把这个瓶子倒过来,现在你有什么发现?

阿呆:水跑到了不规则的瓶口部分,空瓶部分就转化成了h=18cm,d=8cm的圆柱。

阿瓜:那整个瓶子的容积该怎么求呢?

阿呆:瓶子的容积等于有水部分加上没水的部分。

原来有水的部分是这样的圆柱1,没有水的部分,也可以转化成了这样的圆柱2,把它们的体积加起来就是整个瓶子的容积。

在以往的课堂教学中,教师会设计大量的环节让学生逐步去感悟,但一部分学生仍然“脑中无图,心中无方法”,学得很吃力。而这样的微课,恰恰用最直观的形式突破了这节课的重难点,让学生形象地接受了“瓶子的容积转化成有水的圆柱1加上没水的圆柱2”这一结论,例题中的问题就迎刃而解了。在这一堂课中,微课与“突破重难点”的融合,让学生不仅兴趣满满,而且在看微课的过程中无形地突破了重难点。

四、“量微不浅”——微课与“练习拓展”的微融合

微课虽容量小,大多只针对一个知识点进行讲解,但它呈现的知识具有较大的代表性,有时一个短小的微课的作用远超过很多的课例。

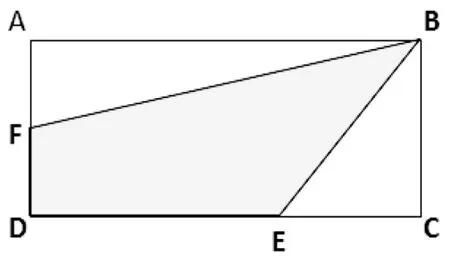

如五年级《阴影部分面积的求法》,在练习环节中教师设计了这样的一道练习题。

图1

阿瓜:空白部分是两个三角形,我可以用总面积减去空白部分面积就等于阴影的面积。

阿呆:还可以在阴影部分添加一条辅助线,分成两个三角形,直接求阴影的面积。

师:你的想法和阿呆一样还是和阿瓜一样呢?

阿瓜:看我的!F点是AD边上的中点,我过F点做一条平行线,把四边形平均分成两半了,聪明的你,能看出这两个空白三角形占96平方厘米的几分之几吗?

阿呆:我还可以把D点和B点连接起来,把长方形ABCD分成面积相等的两个部分。聪明的你,能看出这两个空白三角形占96平方厘米的几分之几吗?

教师精心设计了这样一道习题并制作微课,用于巩固本节课的知识。在以往的课堂练习中,学生可能只会想到前两种方法,而通过微课的讲解,拓展了学生的思路,让不同层次的学生可以各取所需。这样不仅可以弥补课上缺漏,也可用于巩固之前所学知识,是传统数学课堂的重要补充和资源拓展,能够真正实现教学相长。

五、“步微不慢”——微课与“课后提升”的微融合

目前,小学生课后学习的自觉性令人堪忧。书店里成堆的课外练习,网络上漫山的试卷,都无法提起学生的兴趣,学生自然就无法自主自愿地参与课后的提升训练。微课则提供了多种创新方式,吸引学生兴趣,提高他们课后学习的自觉性。

1.课内知识拓展。教材编排时,把一些相关的数学知识拓展安排在“你知道吗”等小栏目中,让学生自学选学。这部分内容大多是以文字的形式呈现,学生阅读起来没有兴趣,久而久之就不想读了。然而这样的知识拓展,对于例题的理解、沟通知识体系又起着积极的作用。因此,如“呆瓜微课工作室”提供了一年级《数的穿越》、三年级《你指导吗?——指南针》等微课,通过小故事的形式呈现,帮助学有余力的学生积累数学文化,拓展数学素养。

2.提供码书码卷的自由选择。完成练习后,学生扫二维码先进行自我批改,再根据自己答题情况,扫描二维码观看微课讲解,增加学习的体验感,第一时间解决知识的缺漏。

综上所述,“微课”确是集万千优点于一身,但仍有一些问题值得探讨:微课是不是可以代替现有的课堂教学呢?是不是可以改变面对面的教与学的方式呢?是不是每节数学课都有使用微课的必要呢?当然不是。首先,微课还是需要根据教学内容的不同以及班级学生的实际情况,在适当的时机适使用。其次,微课教学不可避免地要使用计算机、手机等设备,如何引导学生正确对待、有效观看,也是一线教师要解决的问题。