绘画疗法对七年级新生入学适应性问题的干预研究

唐华

摘 要:本研究采用绘画疗法对湖南省湘潭市第四中学七年级新生入学适应性问题进行干预,并对整个过程进行呈现与分析,探索绘画疗法提高七年级新生入学适应性水平的可行性,为绘画疗法对学校心理健康教育提供一个参考方案。本研究对七年级四个班级进行前测后,将两个班级作为对照组不进行干预,两个班级作为干预组通过绘画疗法进行团体辅导干预,使用青少年心理适应性量表和访谈法进行评估。研究结果表明:绘画干预对提高七年级新生入学适应性水平有明显效果。在此基础上,文章提出进一步完善绘画疗法干预七年级新生入学适应性的方案。

关键词:七年级新生;入学适应性;绘画干预

中图分类号:G448 文献标识码:A 收稿日期:2019-09-19 文章编号:1674-120X(2019)30-0020-02

七年级阶段是中学学习的起始阶段,这个时期的学习生活习惯、心理品质是否良好对学生整个中学阶段甚至人生都有重要的影响。但当七年级新生从小学来到中学这个陌生的环境时,往往会产生诸多的不适应。当学生、教师、家长三方没有处理好学生的适应问题时,学生就容易出现入学适应困难现象,甚至有可能产生情绪障碍,出现焦虑、恐惧、抑郁、孤独等不良情绪;自我评价下降,产生自卑心理;注意力不集中,学习兴趣丧失,学习成绩下滑;出现行为问题,经常违反校规校纪,出现攻击或退缩行为等。因此,学校采用有效的方法有的放矢地对七年级新生进行心理辅导,使学生更快更好地适应初中生活、实现健康发展显得尤为重要。绘画疗法是心理咨询和治疗的主要技术之一,是以绘画为媒介对绘画者进行心理干预,在西方的许多国家得到了广泛的推广和应用。绘画疗法能让青少年更自由地表达内心的感受,而这些感受有很多是他们无法用语言表达的。通过画作能更好地解读他们的心理状态,也能以此为媒介更好地与他们交流。本研究通过绘画疗法对湖南省湘潭市第四中学七年级新生入学适应性问题进行干预,探寻能让七年级新生良好地适应初中生活的方法,探寻绘画疗法干预的可操作性,希望为学校心理健康教育做一点参考。

一、研究对象和方法

(一)研究对象

将七年级四个班级的学生作为本次研究对象,四个班随机分为两组,两个班作为干预组,共计81人;另外两个班作为对照组,共计79人。

(二)研究方法

通过调查量表对四个班实施前测后,对干预组进行六次团体绘画疗法干预,每隔两个星期进行一次干预,每次干预设定不同的主题。对照组在此期间不进行任何干预。全部六次干预结束后,对四个班进行后测,并对对照组的班主任及任课教师进行访谈,了解干预效果。

(三)研究工具

本研究以北京师范大学儿童心理研究所陈会昌教授编制的《青少年心理适应性量表》为测量工具,该量表主要测量青少年心理适应性水平。全量表分为身体与体育竞赛适应、陌生情境与学习情境适应、考试焦虑情境适应、群体活动适应四部分,共20题。计分越高,适应水平越高。

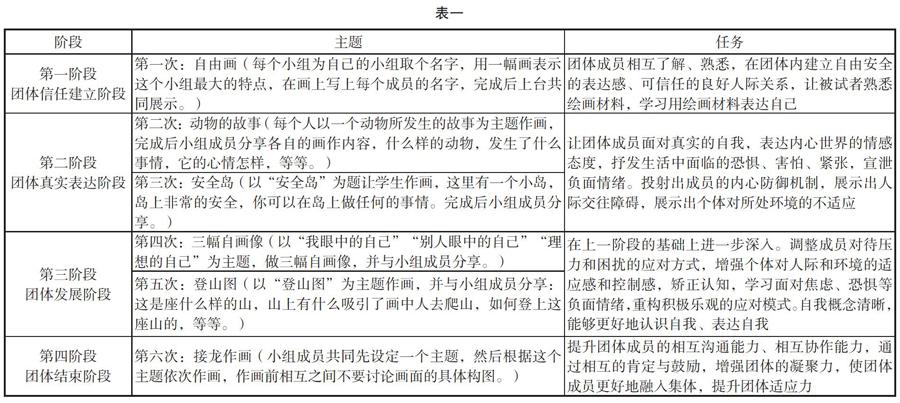

(四)干预方案

每次团体绘画的干预流程安排方面分三部分:暖场活动和团体成员相互交流近况;了解每次绘画中需要注意的事项,进行主题绘画;团体成员解读自己的绘画作品,并对其他成员的作品表达认识和感受。相互之间进行充分的分享和讨论,引发各自的反思和重新认识。整个干预方案包括四个阶段和六个主题,具体的阶段名称、主题内容和目标任务见表一。

二、研究结果

(一)青少年心理适应性量表结果分析

在本测验中,得分越高说明心理适应性水平越高。表二数据表明,干预组的适应性水平得分,干预后平均值高于干预前平均值8.58,提高幅度较大;而对照组的适应性水平得分,干预后平均值高于干预前平均值2.49,提高幅度较小。从干预组和对照组差异量纵向比较上来看,本研究中使用的团体绘画干预对被试的七年级新生的适应性水平能产生较明显的积极作用。

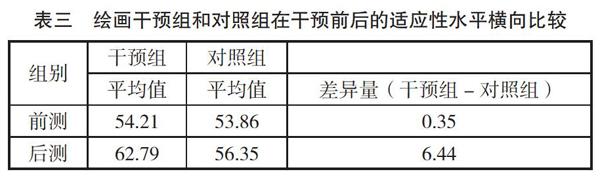

表三数据表明,干预前,干预组和对照组的心理适应性水平平均值得分相差不大,干预组比对照组高0.35分,基本处于同一水平。干预后,干预组平均值得分比对照组高6.44分,差异明显。从干预组和对照组差异量横向比较上来看,本研究中使用的团体绘画干预对被试的七年级新生的适应性水平能产生较明显的积极作用。

表三 绘画干预组和对照组在干预前后的适应性水平横向比较

(二)学生反馈和教师评价结果

从活动开展情况看,干预过的两个班级参加团体绘画活动的积极性非常高,90%以上的学生能够积极主动地参与。86%的学生认为活动对自己有帮助,能促使自己的想法和行为发生改变,感觉自己已经融入了初中生活,认同自己的班级、老师、同学。从对年级组长、各班班主任、任课教师的访谈结果看,他们普遍认为干预过的两个班级建设更好,学生之间更为友好、团结,学习习惯也相对较好。

三、结果讨论

由研究结果可知,绘画干预对提升七年级新生入学适应性水平有显著效果。现将其中可能的原因进行说明。

第一,绘画疗法作用机制符合青少年的特点。青少年自我意识不够成熟,不善于用语言来进行自我表达,绘画可以让青少年表达出内心深处的情感和想法,非常符合青少年的心理特点。

第二,团体绘画中主题设计的多样化。在干预过程中,采用了多种主题,使学生能更好地交流互动,能更好地对自我进行认知,能更好地宣泄自身的情绪,能逐渐适应整体环境、学习、人际交往的变化。每个阶段都有明确的任务目标,推动团体动力的发展。

第三,团体活动的催化作用。团体活动中宽松、接纳的环境,能有效降低个人的孤立感,减少学生的焦虑、恐惧情绪,减少学生退缩的行为;有利于学生感受到共同学习交流时的意义与价值,能催化学生更好地探索自我、改变自我。

四、改进与展望

首先,在本次研究中,只采用了暖身活动和绘画疗法,在今后的研究中,教师可以尝试增加心理剧、游戏治疗、音乐疗法等形式结合使用,相信可以提高干预效果。

其次,干预活动对教师的绘画疗法技术和团体辅导技术要求较高,教师应提高个人的心理辅导技术和团体动力学水平,以提高干预效果。

再次,取样可以更加丰富,增加小团体和个案干预。此次研究的样本比较少,可以考虑增加被干预的样本,提高准确性。另外可以在干预过程中,对同一问题(比如人际关系适应、学习适应等)进行小团体干预,另外还可以对个案进行干预,应该可以提高干预效果。

最后,不断改进干预方案中的主题设计。此次研究中设计了六个主题,今后还可以进一步研究主题的多样性,尝试增加干预次数,尝试增加主题的数量,使干预方案更加科学合理。

参考文献:

[1]严文华.心理画外音[M].上海:上海画报出版社,2003.

[2]吉沅洪.树木-人格投射测试[M].重庆:重庆出版社,2007.

[3]钟志农.心理辅導活动课操作实务[M].宁波:宁波出版社,2007.

[4]潘润德.绘画疗法在情绪障碍中学生的临床应用[J].中国健康心理学杂志,2008(7):749-750.

[5]陈 艳.绘画疗法在中小学心理辅导中的应用[J].当代教育科学,2010(18):47-49.

[6]严 虎,陈晋东.青少年图画心理分析手册[M].长沙:中南大学出版社,2011.