核心素养培育从顶层设计到学校课程推进案例研究

陈善建

摘 要:文章就“如何从中国学生核心素养发展框架的出台到学生个体核心素养的培育”这一问题进行了探讨。作者从学校资源和办学特色出发,提出了建构侨小课程体系,打造特色育人活动以有效推进课程的开发与实施等方案,以实现核心素养培育从顶层设计到学校课程推进的有效落实。

关键词:核心素養;课程体系;童年十大印记

中图分类号:G631 文献标识码:A 收稿日期:2019-05-21 文章编号:1674-120X(2019)30-0009-02

2016年中国学生发展核心素养框架新鲜出炉。“核心素养培育”是深化课程改革,落实立德树人目标的关键因素,更是未来基础教育改革的灵魂所在。如何从核心素养发展框架的出台到学生核心素养的培育,学校要用思考与实践进行独具特色的解答。本文拟从学校资源和办学特色出发,融入学校的教育思想进行课程的开发实施,以实现核心素养培育从顶层设计到学校课程推进的有效落实。

一、建构侨小课程体系

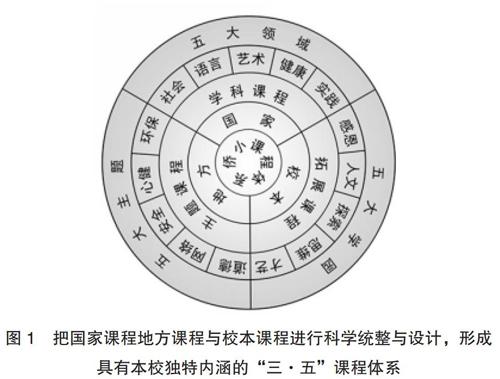

培养什么样的“侨小人”?怎样培养?培养成效如何?这就是我们学校发展所要探讨的三个问题。为此,我们根据侨乡环境特色与学校传统文化的特点,着重从人文素养与科学精神两个方面入手,确定了学校发展在学生核心素养方面的四个关键价值取向:有爱心+会感恩+乐学习+勤锻炼,以此来解决“培养什么样的人”这一问题。如果说核心素养的校本化回答了“培养什么样的人”,那么“怎样培养人”的答案就蕴含于课程之中。课程是学校教育的核心,是学校特色办学的最重要载体。学校主要是通过课程实施来实现核心素养培育目标。一所学校究竟能给学生带来什么,取决于这所学校能够给学生提供怎样的课程服务、课程选择和课程体验。为此,我们设置了“三·五”侨小课程体系,以实现核心素养校本化培育在学校层面的顶层设计。(见图1)

(1)把国家课程中的学科课程整合成“五大领域”。即:语文与英语同属于“语言领域”;数学、科学、综合实践活动同属于“实践探索领域”;品生、品社同属于“社会领域”;音乐、美术同属于“艺术领域”;体育、健康同属于“健康领域”。

(2)把地方课程“五大主题”按照知晓与实施的具体要求进行整合,着力加强道德建设、环保教育、安全教育、心健教育、乡土教育等,以突出反映本土特色。

(3)把校本课程“五大学园”的内容设置成从培养学生的兴趣与个性出发,根据学校特色发展需要的必修课程和选修课程。针对师资水平的差异与学生选择各异等问题,在总体格局不变的情况下,我们每年对“五大学园”的内容设置都做适当微调。

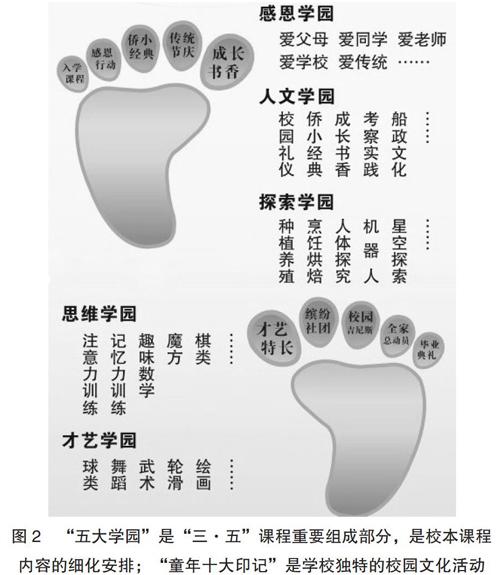

我们在实施“三·五课程”过程中,根据实际情况,可以适时调整和重新分配“三·五课程”的学习时间,盘活地方、校本课程,让学生有更多实践机会。我们在保证课程总量不变,学生在校时间不超,学生活动项目不减的情况下,通过课时“瘦身”,腾出剩余时间,安排学生参与习武、足球、书法、烘焙等活动,还设置了长短课时,把每天的课时大体设置为:正课时40分钟,来落实国家课程;长课时80分钟,用于校本课程即“五大学园”课程(见图2)的实施;短课时30分钟用于大课间活动;早会的微课时5分钟用于安全教育;还有课前2分钟用于经典古诗词诵读等。我们还根据学科与教学内容的不同,实行长短课时交错,力求做到张弛有度,时间安排上渐趋合理,使课时更好地服务课程、服务师生。

二、打造校本文化特色

核心素养培育引领着学校课程改革。学校校本课程建设要在这一本体功能的指引下不断进行修正、补充、调整以及创生等价值应答建设。这样的建设过程,必须以学校办学理念或独特的传统文化为指导进行价值取向和体系建构,以突出校本课程的个性色彩,打造校园文化特色。福建省福州市马尾区琅岐经济区吴庄华侨小学建在侨乡本土,侨乡人历来就有“爱国爱乡,造福桑梓”的博大情怀,侨乡历史与人文底蕴深厚,侨乡的父老乡亲期待着自己子女的身上都能带着深刻的母校印记,走向社会,走向世界。正因为此,我们围绕着“爱与感恩”这一主题,打造“童年十大印记”(见图2)这一独特的校园文化活动,以此达到深刻影响学生品格塑造的目的。

我们把学校“三·五”课程体系中“五大学园”的校本课程(见图2)与“童年十大印记”活动有机结合起来,整体进行课程的设计、实施与评价,让校本课程真正成为学校文化的重要载体。

这样,我们着眼于核心素养培育校本化理解,强调本校学生的核心素养应该在全面发展的基础上优先发展“关键少数”的必备素养(人文素养,爱与感恩,科学精神,学习能力与创新能力),对校本课程与文化活动进行了价值取向与标准重构。

三、引领课堂教学变革

核心素养诠释了教育的新目标,为课程建设指明了方向。但从理想的课程转化为实践的课程离不开教师日常教学实践的支持。指向核心素养的教学,教师首先必须理解核心素养是什么,而后必须通晓如何通过教学路径把核心素养贯彻到教育教学中,只有在解决这两个基本问题的基础上,才能完成教学的变革。“三·五”课程体系建构、“童年十大印记”的打造和“五大学园”校本课程的设置,让我们有了一个更好的课程。但是对于学生而言,坏的课程好的教法胜过好的课程坏的教法,教学法胜过课程。因此,指向核心素养培育的学习需要一系列的课堂教学变革的支持。在实践中,我们研究针对不同的课程内容,采用不同的教学模式来实现好的课程好的教法。通过实践探索,我们发现整体化教学、主题式教学、情景化教学、问题化教学等都是落实核心素养的好教法。

比如,国家课程中的学科教学往往是比较零碎化的,为了升学率,教师让学生不断学习训练以加强对知识点的掌握,而不是让学生从整体构架入手,再进行部分学习和研究,造成学生的学习只见树木不见森林。为此,我们要求教师要对教材进行系统的整合,采取整体化教学方式,以一个单元作为一个学习单位实现整体建构,其具体思路是按“整体感知—重点探究—整体提升”的方法推进教学,让学生既见树木,又见森林,这样有利于学生形成综合素质和核心素养。

四、固化文本有效推进

国家课程与地方课程的每一个学科都渗透着学科特色的核心素养培育目标。学习新课程标准、教学用书等,让我们施教者心中有“底”,切实保证了每一节课、每一个单元的教学基本上都能在培育核心素养的轨道上行驶。但核心素养经过独具特色的校本建构之后,我们必须考虑通过何种媒介让它落地生根、开花结果。因此,校本课程的文本化建设就显得尤为重要,但这并不意味着校本建构的核心素养目标就可以得以“着落”。我们要在素养的落地实践中,加强规律性、常规性的操作实践的积累,再加以科学编撰文本来固化,以保证校本建构的素养培育目标在学校的生根、延续与成长。

比如,我们在培育人文素养(有爱心+会感恩)这一目标时,运用《新生入学手册》和《新生成长手册》,在一年级新生到校的第一天,以学校历史、文化、办学理念、习惯等为抓手,提出培育目标;在二到六年级的校本课程“感恩行动”中开展系列阶梯活动(爱父母、爱同学、爱老师、爱学校、爱传统);同时,每一学年结束后,师生共同开展“我最欣赏的人与事”“我要感恩的人与事”等活动,有课程、有活动、有规律地来落实这一素养目标;毕业之际,利用《小升初指南》引导学生开展我的“感恩账单”活动,进一步锻炼和提高学生的核心素养。这一独特的核心素养要求在科学“固化”的作用下,将实现有章可循,有“法”可依,再加上我们的坚持,便能凝聚并集中体现学校独特的育人价值。这样的实践就不会造成核心素养培育的“纸上谈兵”和“空中楼阁”。

参考文献:

[1]王 岚.核心素养:从顶层设计到课程推进[J].江苏教育,2016(58):14-15.

[2]李 达.指向“核心素养”培育的校本课程建设[J].江苏教育,2016(58):16-17.

[3]杨玉琴,倪 娟.深度学习:指向核心素养的教学变革[J].当代教育科学,2017(8):43-47.