徽文化在安徽青年中的认同现状与教育研究

董转年 ,朱治宇

(黄山学院 团委 ,安徽 黄山 245041)

1 徽商作为徽州社会的代表性

徽州先人通过劳动和智慧,创造了灿烂的文化。这些文化遗产与徽州绝佳的自然生态环境融为一体,构成了举世瞩目的地方特色文化生态。几百年的历史和社会实践证明,徽(州)文化是对中华民族文化极大的丰富,是中华民族儿女的一个特色精神家园。徽商作为徽州社会的实践者,其发展轨迹与徽州文化的崛起和兴盛的历史基本同步。作为“催化剂”,徽商促进了徽州乃至全国传统学术文化的演变,推动徽州成为中国传统学术文化的典范之区。

政治上,南宋以来政治中心的南移,使江南地区的经济活力得到了提升。徽州地区由于其独特的区位,加之人多地少等因素,致使徽人“不惮为贾”。至于徽商的发展,则与明代中后期“盐法变革”、商品经济发展、行业分工细化等经济原因有关,“徽人多贾,盖其势也”。徽商发展经济的的同时,坚持儒家文化的熏陶,将其融入教育事业,促进社会文化发展。徽文化逐渐成为中国相对独立的地理历史文化单位。徽学由此成为中国三大地方性显学之一。

2 徽文化的核心思想

徽商作为徽州经济社会的“酵母”,具有显著的代表性。在南宋至清末历史长河里,由徽州人为代表亲手缔造的新安文明,丰富的物质文化遗产和非物质文化遗产景观,脉络清晰,层次分明。

2.1 儒商观念

选择以“儒”定位,既是徽州商人选择的立身之本,也是徽商精神的思想价值源泉。徽州人多地少,资源有限,加之传统观念深厚的生活背景,使得徽州商人们“背水一战”,冲破“贱商”的思想观念。树立“先贾后儒”“边贾边儒”“以贾养儒”的“新儒学”理念,做到以诚待人、以信接物、以义为利等义利观,在生意通达四海的同时,徽商们凭借自己的文化素养,做到“贾、儒、士”相通,最大程度地维护了自身的利益。

2.2 徽州教育

徽商作为徽州社会“变革的因素”,在完成了自身知识的生产之后,并逐步实现了知识对政治、知识对社会、知识对文化的直接改造。徽商们一方面自身参加“儒化”、一方面在社会中推行“教化”,在徽州社会建立了“以程朱理学为正宗的中国封建儒学思想”体系,利用徽州教育、宗族等为实施载体践行一种富含地域特色的新的基层社会秩序,实现了地方基层社会整合到国家秩序的努力与成功。

2.3 徽州宗族

徽州文化与人才的繁盛,与徽州宗族有密切的关系。一方面,徽商以徽州宗族为单位,普及教育,培养人才;另一方面,用宗教伦理设置激励人才培养的机制。徽州宗法的盛行,徽商的崛起、节烈之风的盛行这三大现象,是徽州学术文化对徽州社会最深刻的影响。徽商“以诚待人、崇尚信义”的经营原则,“以义为利、义中取利”的经营之道,“广置田地、睦族敬亲”的价值取向,“治生为先、泽润亲友”的经营目的,影响了数百年徽州发展方向。[1]

2.4 徽骆驼精神

徽州社会的“学成派、艺成海、术成流、人成杰”的人文景观,既是徽商、宗族直接推动的结果,也是所有徽州人坚韧、团结、进取、奋发向上的社会行为的成果。徽州人才的多样化和丰富性,既反映了平民百姓的整体生活,也体现了徽州文化的博大精深,是徽州文化关注民间社会与文化的全部体现,是一种精英文化走进乡土生活的碰撞,是一种反映中国封建社会整体特征的文化。

3 安徽青年对徽文化核心思想的认同现状

为了解现代青年对徽文化核心思想及其理念的认同现状,文章分别对儒商身份、崇文精神、宗族理念、徽骆驼这四个核心思想进行分析,并通过调查问卷对分别位于安徽南部、中南部、中部、北部的四个高校的青年学生进行了随机抽样调查,[2]发放调查问卷384份,回收问卷384份,运用SPSS软件对调查结果进行了描述性统计分析。这四个维度的平均得分越高,表明认同度越高;分值越低,则认同度越低。

统计结果显示,大学生对于徽文化核心思想的认同度整体良好。其中对“徽州宗族”的认同得分最高(85.54分),这和徽州丰富的地域特色文化的宣传是分不开的。“徽骆驼”的认同得分第二(76.43分),这反映了现代社会对青年发展的总体要求以及其自省过程。同时,“儒商身份”的认同度也比较高(75.0分),可见在现代中国,儒学精神依旧被看作是人们的立身之本和价值诉求。“徽州教育”的得分最低(62.89分),这与当今社会的重商思想、精神浮躁有一定的关系。

3.1 “儒商身份”的认同度较高,体现了文化传承的良好基础

通过调查,青年学生对徽商的儒商身份较为认同。在最能代表“传统文化素养”和“综合素质高”的问题中,“有道德”取得了普遍认可,分别为92.45%和95.05%。同时“徽商的儒学精神”也是大学生最愿意学习的一个方向,占56.51%,这表明徽文化的儒学内涵得到了认可。在振兴传统文化方面,72.39%的学生认为“多元文化交流融合,实现文化强国很重要”。这说明新时代青年能够认识到大环境的改变与需求,更加务实与宽容。同时,徽文化作为传统文化,也要加快在新时代的转换,满足新时代青年的解读与认同的需求,能做到与不同文化的沟通与交流。

3.2 “徽州教育”的认同度较低,反映了教育环境的改变

大多数青年学生对于提升自己的文化素质有着较高的期望,在“代表综合素质高”的选项中,“有文化”占79.69%;在“代表传统文化素养”的选项中,“知识渊博”占72.69%。但“徽州教育”同时也是大学生最不想学习的一个方向,只占15.36%,说明虽然徽州人才源自于徽州教育,也代表徽商精神,但在现代多元立体的教育环境下,大学生可选择的教育理念和模式更加广泛。在“振兴传统文化”方面,有73.18%的大学生认为“努力学习中外文化,历史文化很重要”,反映了现代青年的开放性和自主性思维不断增强,这同时也有利于传统文化的宣传教育,可以通过教育理念和教育形式的创新,努力形成传统文化传承的良好局面。

3.3 “徽州宗族”的认同度很高,与文化载体的宣传相关

青年学生对“徽州宗族”的认同感最高。在“谁最能代表徽文化”中,46.61%的人选择“徽州宗族”,排名第一,但相对不高。但谈到“如何振兴传统文化”时,79.17%的人选择了“发挥主观能动性,挖掘传统文化价值”,选择率最高,这体现了当代大学生具备学习传统文化,挖掘传统文化价值的价值选择。进行交叉分析后发现,选择学习“徽州宗族”的人,同样选择“徽式建筑”很多,说明“徽式建筑”与“徽州宗族”的认同关联度较高,这与徽式建筑元素的宣传载体随处可见,以及其独特的宣传方式是分不开的。

3.4 “徽骆驼”认同度较高,但实践的路程道阻且长

在“选择一个方向开展徽文化学习”中,“徽商创新精神”成为了多数人的首选,约占72%,体现了大学生具有强烈的勇于创新、改变现状的意愿,也与当下所提倡的“大众创新,万众创业”的时代精神不谋而合。进行交叉分析后发现,选择学习“徽商创新精神”的学生,同时也较多地选择了“徽骆驼”,说明“徽商创新精神”与“徽骆驼”的认同关联度较高。创业途中荆棘遍布,需要像骆驼一样的吃苦耐劳的进取精神,得到了普遍的认同。

4 影响大学生对徽文化认同的因素分析

4.1 所在地域

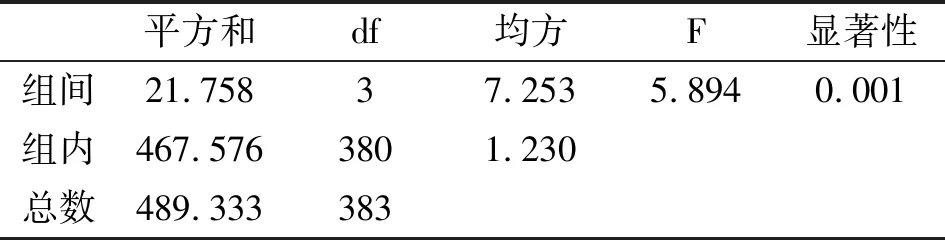

调查中发现,不同地域的高校学生对徽文化核心思想的理解不同。本研究是以离黄山市(徽文化的核心发源地)的距离远近为研究范围(如图1),在进行单因素回归分析后,发现所在地域与“谁最能代表徽商精神”的选择上存在较大差异性。进行回归分析,得到回归分析标准系数0.189,说明距离显著影响着徽文化的认同,交叉分析后见表1。

图1 关于徽文化代表的描述性统计

表1 谁能代表徽商精神

数据显示:黄山地区的大学生倾向于选择“徽州教育”代表徽文化,池州地区的大学生更倾向于“徽州宗族”,合肥地区的大学生选择“徽骆驼”略高,其他则大致相同,而蚌埠地区的大学生则认为“迎客松”最能代表徽文化。说明随着距离的增加,人们对于徽文化的了解越来越物化,最终落在媒体上广泛可见的“迎客松”上。

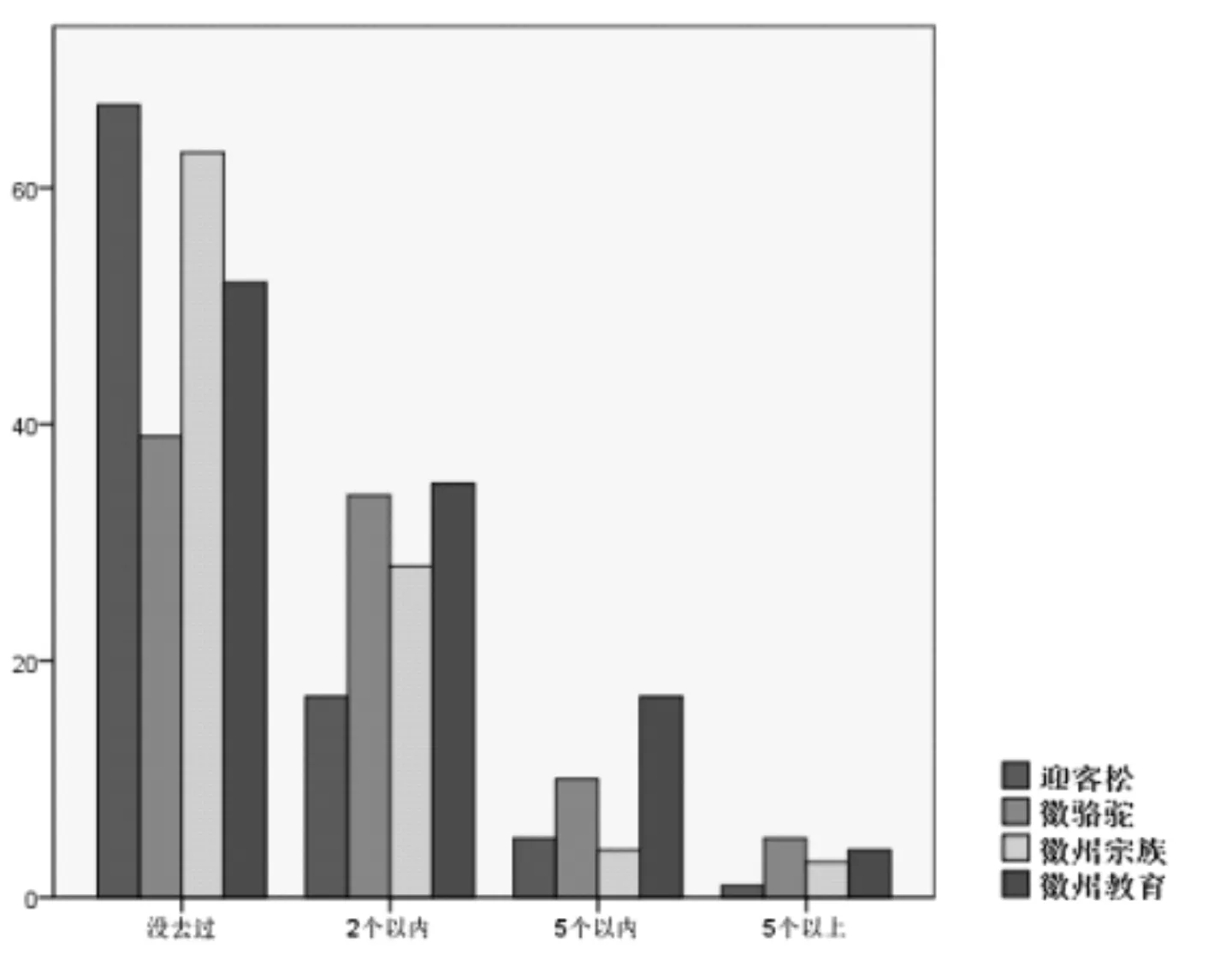

4.2 到访次数

对去过徽州地区的高校学生对徽文化的理解进行调查(如图2),随着去过次数的不同,学生有不同的理解。进行单因素回归分析后,发现不同地域与“谁最能代表徽文化”存在着较大差异性,进行回归分析,得到回归分析标准系数0.139,则显著影响着徽文化的认同,交叉分析后见表2。

图2 关于访问徽州地区次数的描述性统计

表2 谁最能代表徽文化?

没有到过徽州地区的学生更倾向于“迎客松”和“徽州宗族”,而到过两个地方以上的学生更倾向于“徽骆驼”和“徽州教育”,随着到过地方的不断增加,选择“迎客松”能代表徽商精神的比例越来越小。

可以看出,现代人对徽文化的精神内涵了解,随着距离远近和访问次数的多少,有着明显的正相关性。现代大学生对徽商精神的理解越来越物化,甚至产生地理名词替代地域文化的情况。

4.3 徽文化类课程

对高校是否应该开设徽文化类课程进行调查,有合适和不合适两个选项,根据答案进行回归分析(如图3),得到回归分析标准系数0.166,则显著影响着徽文化的认同。

图3 关于高校是否应该开设徽文化课程的描述性统计

选择合适开设徽文化类学习内容的人中有68.41%的人选择“徽州教育”最能代表徽文化。而选择不适合开设的人中,40.63%选择“迎客松”代表徽文化。越是认同徽文化核心内容的人,越能产生继续学习的兴趣和需求;越不了解、甚至物化徽文化的人,越产生学习的距离感,甚至抵触学习。长此下去,不利于徽文化的现代传承与教育。

4.4 价值目标

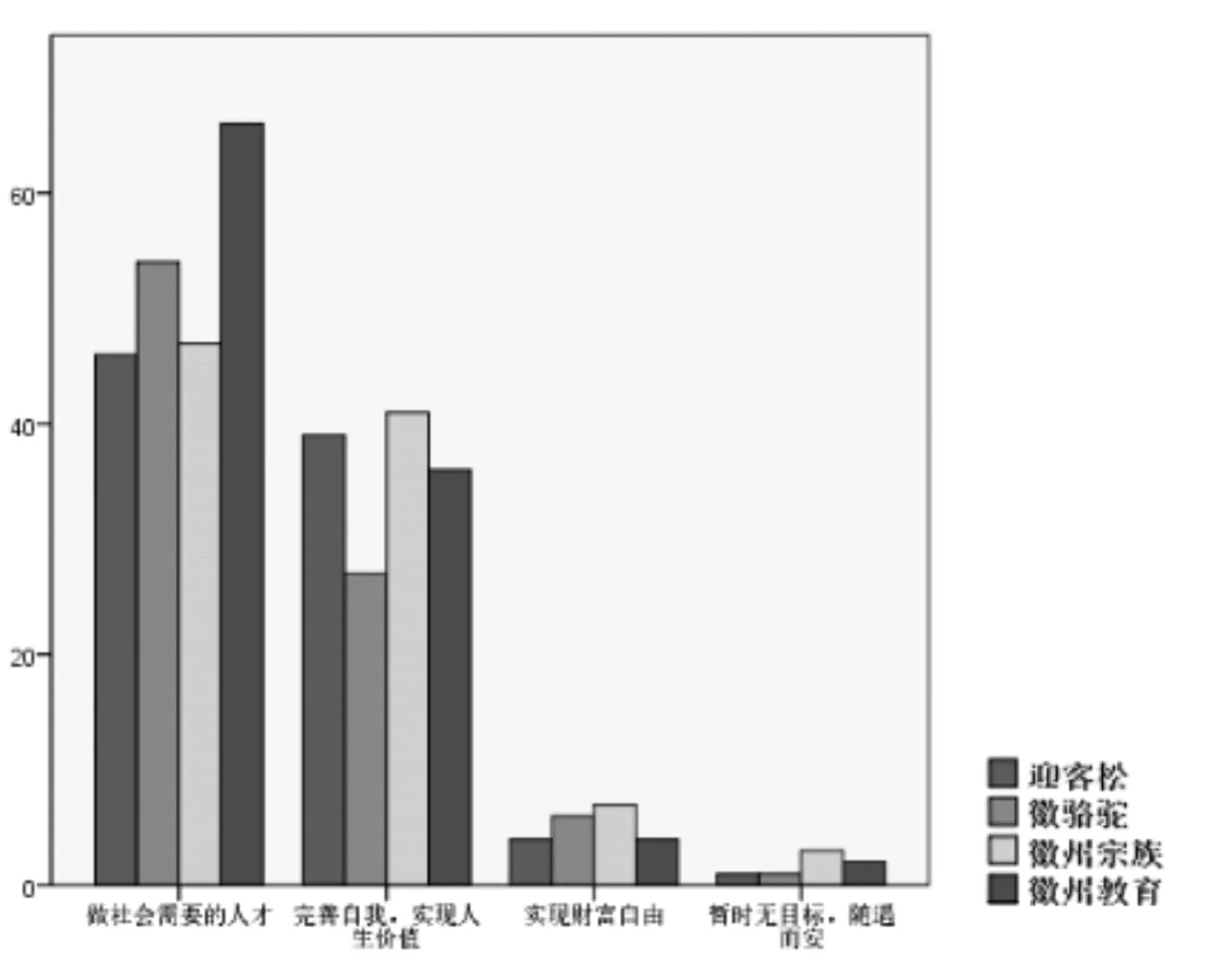

对“大学生人生追求的价值目标”进行调查,有“做社会需要的人才”“完善自我,实现人生价值”“实现财富自由”和“暂时无目标,随遇而安”四个因素,根据回答,进行回归分析(如图4),得到回归分析标准系数0.119,说明显著影响着徽文化的认同。

图4 关于价值目标选择的描述性统计

在“做社会需要的人才”选项中,“徽州教育”和“徽骆驼”的认同率最高;在“完善自我,实现人生价值”选项中,“儒学精神”的认同率最高。这说明,做一个符合社会需要的人才,需要经过系统的教育和不断实践的历练;而要自身圆满、实现人生价值,更需要的则是传统文化的滋养与守护。由此可见,传统文化中的“厚德载物”、“和而不同”等价值观在今天依然有用武之地。

5 传统文化的教育对策

由以上的数据分析可以看出,青年一代的文化及情感体验影响着徽文化的认同;青年特定阶段的特征与价值诉求的不稳定性,影响着徽文化核心思想的价值选择;现代社会感觉化和自由化的文化体现方式,影响着徽文化的现代传承。

文化认同是一个起于文化认知、经由文化情感、达成文化价值和信念这一稳定形态的演进过程。现代青年的自主化、自由化的成长特征,遭遇到感觉化、情绪化的文化环境,与传统文化发展权威性、现实化的生境相违和,使现代青年对传统文化的文化认知、文化情感和文化认同陷入困境。由此,现代社会与学校急需构建起一套包括地方优秀传统文化的教育认同体系、加强基本国情教育和服务于人的全面发展等措施来提升青年一代对中华优秀传统文化的认同感和自觉践行的使命感。

5.1 构建教育认同体系

高校是一个展开历史对话、以“高深知识”筑就、汇聚各种思想和文化,服务与学生经验生长的“沃土”。随着高等教育对象大众化、教育技术现代化,以及主观化、自由化的教育主体的新时代新情况,传统的“以知识为中心”的教学理念已逐渐转变为“以学生为中心”,而后现代与“后真相”时代青年认知的浅表性、情感与实践的非在场性,加剧其文化认同传统逻辑的解构。[3]而地域文化以其“有图有真相”“有生活情境”等特点,能促进青年文化认同生理距离的相近(似)性与心理认识的一致性,筑牢青年认知、激发青年情感、筑牢文化价值观等,[4]从而实现文化认同与文化共识的目的。

5.2 基本国情教育

传统文化发展于一个国家或一个民族的特定历史阶段,由于影响与意义深远而得以一直保存到今天。也正是由于其强烈的历史不在场性特征,现代青年要实现其文化认同,不仅要实现对其与达成文化共识,更重要的是使人们能够由此种文化中收益。[5]

由于远离传统文化发轫的特定历史时空,相关文化体验缺失,再加上全球化、市场化的浪潮,严重影响着青年的文化价值判断。而基本国情,作为一个国家的经济与社会生活的基本特征,具有强烈的“历史在场性”和“多主体参与性”,以及多学科的综合性,能够做到用事实说话,让青年学生在身边的事实中形成自己的价值判断并生成立场。这也是大学教育的目的:以知识选择、转化、加工为基础的知识吸收,提升以价值判断为代表的素质提升,进而达到文化认同的终极目标。

5.3 服务于人的全面发展

随着传统文化在意识形态中应有地位的恢复,传统文化作为一种非正式制度,其运行机制也是一个系统工程:包括政道召引、系统教育、修养自律、制度维系[6]等,传统文化服务于现代社会秩序的构建和人的全面发展的作用越来越体现出来。

人的发展价值取向是马克思主义价值取向的出发点,是人类优秀价值取向的继承和发展。[7]文化自觉是一种基于文化了解、文化情感基础上的文化传承使命的主动担当与作为。全面发展的人才要实现对传统文化、革命文化和社会主义先进文化的自我觉醒,自我反省和自我创建。这就要求现代青年要立足现有文化条件,实现文化的创造性继承和创新性发展,力争能在纷繁复杂的国际环境中,围绕我国和世界发展面临的重大问题,着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案,在实现自我价值的同时,能从不同主体的相互性视角[8]思考和处理问题,实现合作共赢,建构人类命运共同体的深层文化基础。

习近平总书记强调,我国有独特的历史、独特的文化、独特的国情,决定了我国必须走自己的高等教育发展道路,扎实办好中国特色社会主义高校。我国的高等教育工作是一个系统工程,其教学内容、形式和方法的选择与设计直接决定着高等教育的效果,影响着青年学生的成长,也影响着未来社会的创新发展。所以我国的高等教育要以建设中国特色社会主义为价值导向,坚持立德树人根本任务,充分发掘和运用各学科蕴含的科学理论与价值,借鉴和吸收人类文明的有益成果,实现其在新时代的创新发展,教育引导青年学生树立正确的世界观、人生观、价值观,具有很强的理论价值和现实紧迫性。