腮腺基底细胞腺瘤的CT诊断价值

陈 瑾, 李 辉, 徐 冰, 李 维

(1 北京市顺义区医院放射科 北京 101300)(2 北京市顺义区医院病理科 北京 101300)

基底细胞腺瘤(basal cell adenoma,BCA)又称基底样单形性腺瘤,是临床上较少见的一种良性肿瘤,约80%发生于腮腺,主要由基底细胞样上皮细胞和显著的基底膜样结构构成。本病发病率低,早期无特异性症状,病程进展较为缓慢,故易被误诊。本文收集2010年1月—2020年1月经手术病理证实的16例腮腺BCA 患者的影像学资料,并结合病理结果分析其影像学特点,旨在提高对该病的诊断水平。

1 资料和方法

1.1 临床资料

本组16例,男5例,女11例,年龄56 ~72岁,平均63.8±8.35岁,病程3月~10年,临床上多以发现耳垂下方无痛性肿物就诊。

1.2 检查方法

CT使用西门子双源CT机。扫描条件:120kV,自动毫安技术,层厚3mm,重组层厚3mm。先行CT平扫,后行增强扫描。具体如下:使用双筒高压注射器,对比剂选用非离子型对比剂碘海醇,注射流速为2.5ml/s,采用双期扫描,即:动脉期和静脉期,后将原始薄层图像上传至工作站,进行图像后处理。

1.3 CT图像评价

由2名有经验的影像科高年资医师在不知道病理结果的情况下评价所有病例的CT征象、测量相关数据,并给出相应诊断。如有不一致意见,互相协商后取得一致。评价内容包括:(1)病灶的位置[1],以下颌后静脉为标记,将腮腺肿瘤位置分为位于浅叶、深叶及跨深浅叶;(2)病灶的形态、边界及数目;(3)病灶增强前后CT;(4)有无中央裂隙影,有无薄壁环形强化且有壁结节,有无钙化及液平面;(5)病变与周围组织的关系及颈部有无肿大淋巴结(短径大于1cm 者)。

2 结果

2.1 CT表现

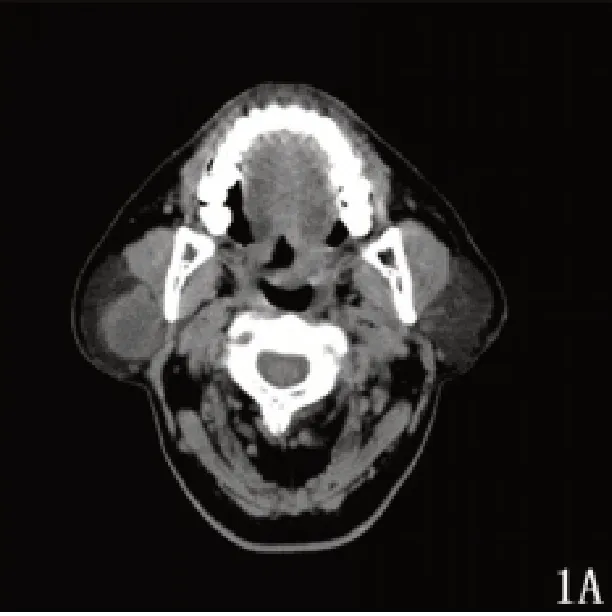

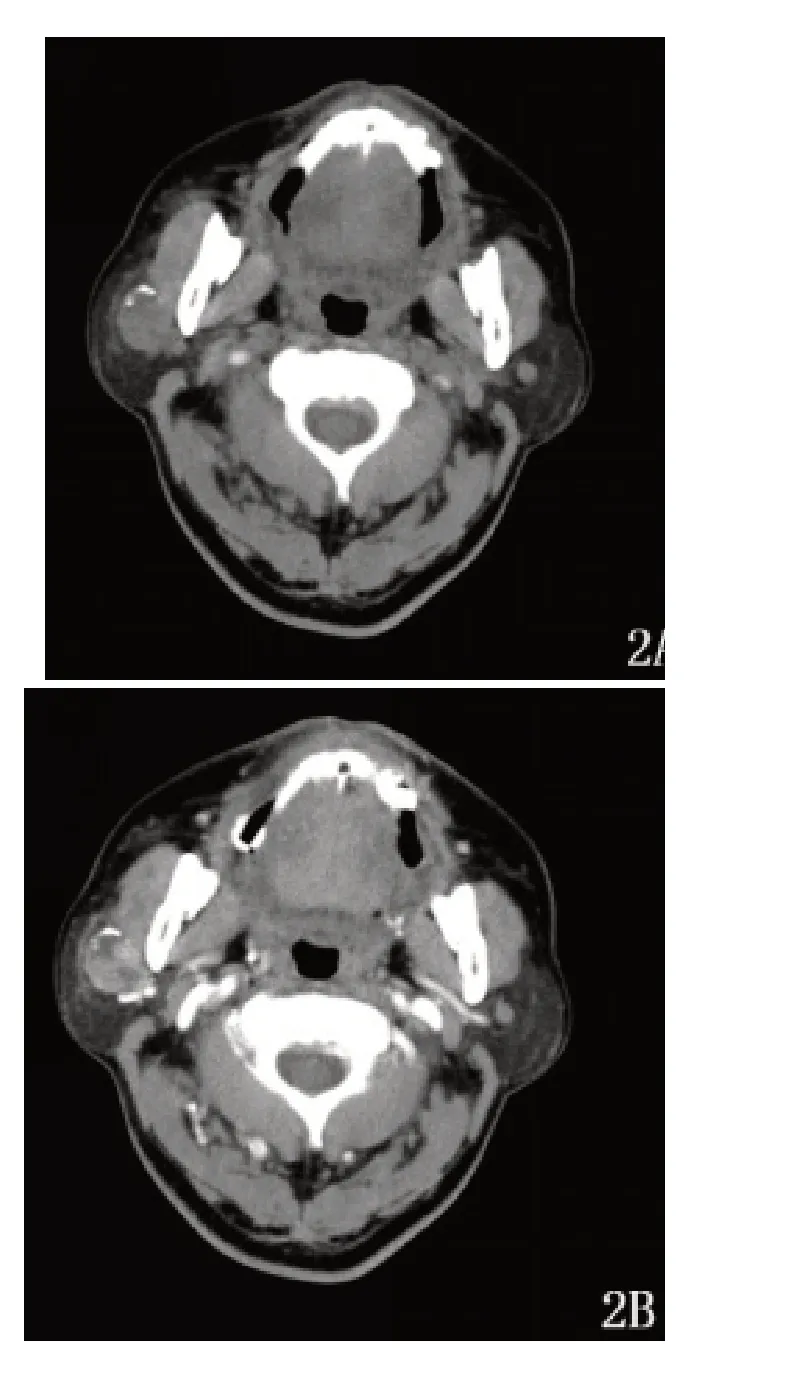

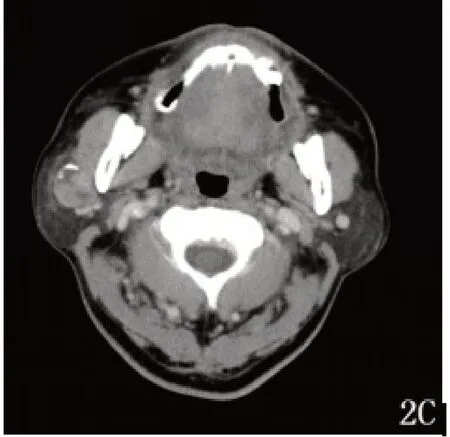

2.1.1 肿瘤位置、形态、大小、边界及数目:16例患者共18个病变,其中单侧单发14个(图1,图2),双侧单发4个;15个位于腮腺浅叶(图1,图2),2个位于深叶,1个跨深浅叶生长;9个病变紧邻包膜下,位置表浅。肿瘤呈类圆形,无分叶,边界清晰,直径7 ~30mm(图1,图2)。

2.1.2 CT平扫征象及增强:16个强化不均匀、出现囊变(图1,图2),2个强化均匀。CT平均(31.04±8.23)HU,动 脉 期 平 均(73.53±12.49)HU,静 脉 期 平 均(68.46±14.42)HU。CT增强:“快进快出”模式 6例(33.3%),即为动脉期病灶迅速显著强,静脉期迅速明显廓清;“快进慢出”模式12例(66.6%),即动脉期迅速显著强化,静脉期进一步强化或轻微廓清(图1,图2)。

2.1.3 肿瘤边界、肿瘤与周围结构的关系:病变边界均清晰,边缘光整16个(图1,图2),不光整2个,推挤下颌后静脉病变2个(图1,图2),与下颌后静脉分界均清晰,未见明显血管包绕及腮腺皮肤增厚征象。

2.1.4 中央裂隙影6个(图2B,2C),薄壁环形强化且有壁结节9个(图1B,1C),边缘钙化3个(图2)。

图1 A ~C 女,68岁,右侧腮腺浅叶BCA。A.平扫示病灶边界清楚,密度不均;B.动脉期病灶环形强化明显并可见壁结节;C.静脉期病灶强化程度稍减退,中央见未强化囊变坏死区,邻近右侧下颌后静脉受压移位

图2 A ~C 男,66岁,右侧腮腺浅叶BCA。A.平扫示病灶边界清楚,密度不均,边缘见钙化影;B.动脉期病灶呈不均匀明显强化并可见中央裂隙影;C.静脉期病灶强化程度稍减低,未强化囊变区位于中心,右侧下颌后静脉受压推挤

2.1.5 所有病变与周围组织关系界限清晰,颈部均未见明显肿大淋巴结。

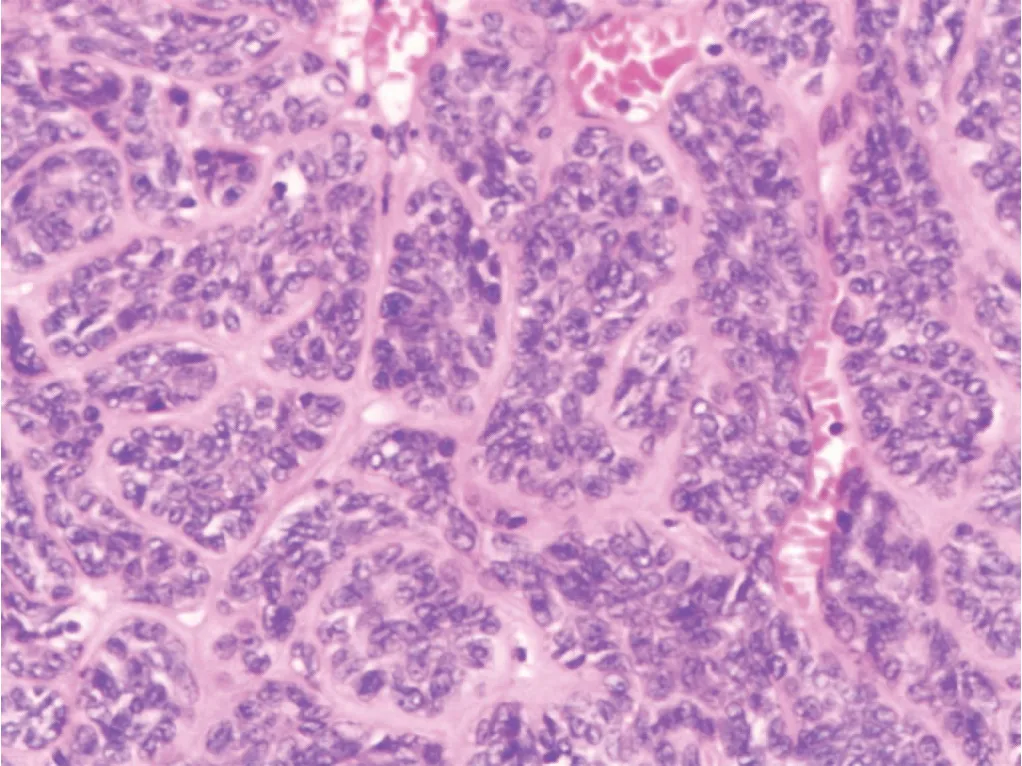

2.2 病理特点

肉眼所见:肿瘤呈类圆形,表面光滑,包膜完整,与周围组织界限清晰,切面呈灰黄色或灰白色,可伴囊变,其内含有褐色粘液样物。镜下所见:肿瘤上皮细胞呈柱状或立方状,形成上皮团块或上皮条索,周边细胞呈栅栏状排列(图3)。根据排列形态可分为实体型、管状型、梁状型及膜性型,周围组织呈栅栏状排列,间质成分为少量纤维结缔组织。本研究的18个病变中,实体型11个、管状型3个、膜性型2个、梁状型2个。

图3 镜下见肿瘤由单层基底细胞样的上皮细胞成栅栏状排列,有明显的基底膜样结构包绕(HE×20)

3 讨论

基底细胞腺瘤是一种的良性的上皮源性肿瘤,非常少见。1991年,WHO 将其定义为单形性腺瘤的一个特殊亚型[2]。临床上,腮腺基底细胞瘤占基底细胞瘤80%左右[3]。本病以中老年女性多发,本组男女比例为1:2.2,与既往文献报道一致[4]。

腮腺B C A 的组织学来源是闰管细胞或储备细胞,镜下由单一的基底样细胞构成, 丰富的血管结构存在于间质内, 故极易发生出血、囊变、坏死[5]。根据W H O 对涎腺肿瘤的组织学最新分类,B C A 分为4种亚型:实性型、膜性型、梁状型和管状型[6], 病理类型的不同,造成了影像学表现样式的多变,但其对应关系如何亦或是新的研究热点。

腮腺BCA 平扫特点:①好发于腮腺浅叶的单侧单发型类圆形结节,位置表浅,多邻近腮腺包膜下。②包膜完整,边界清晰,很少累及周围组织,无明显肿大淋巴结。③结节多在30m m 以下。④因其含有丰富的线样内皮血管和小静脉,且易出血及坏死囊变,故CT为混杂密度。囊变多发生于结节的中心,亦可呈散在裂隙样、小片状分布。囊变与结节的大小无密切关系,小结节亦可发生囊变。⑤部分结节内部可以出现钙化。

本组患者动态增强CT示“快进快出”模式6个(33.3%),“快进慢出”模式12个(66.6%),与徐志锋等[7]报道比例接近,以“快进慢出”为主。本组6例病灶出现灶内裂隙样弱或无强化区,考虑肿瘤包膜深入到肿瘤内的胶原纤维组织所致[8],是否可作为腮腺B C A 特异性征象仍有待扩大病例研究,笔者与徐志锋等[7]观点一致。本组薄壁环形强化且有壁结节9例,与王传彬等[9]报道病灶呈囊实性,增强后呈不均匀“附壁岛状”或“花环状”强化一致,其病理基础主要为基底细胞巢围成的小管状结构[10],故笔者认为增强后病灶呈环形强化伴明显强化的壁结节亦为腮腺B C A 的特征之一。本组3例病灶出现边缘钙化,因例数较少,是否可作为本疾病的影像学诊断又一特点,需进一步报道。

鉴别诊断:腮腺基底细胞腺瘤需与多形性腺瘤、腺淋巴瘤、腮腺恶性肿瘤等鉴别。(1)多形性腺瘤:40岁左右中年女性多见,浅叶多发,圆形或类圆形,密度均匀或不均,可合并囊变、钙化,增强后强化明显,但血供没有B C A 丰富。(2)腺淋巴瘤:老年男性多见且多有吸烟史;浅叶后部下方多见,单发或多发,实性或囊变,囊变率高;动脉期强化与B C A 相似,静脉期廓清明显,呈“快进快出”征[11];BCA 病灶未见血管穿越,周围未见血管包绕,与腺淋巴瘤病灶内包绕血管或“贴边血管征”不同。(3)腮腺恶性肿瘤:患者年龄多偏大,病灶形态多不规则,边界不清,呈浸润生长,包膜不完整,深叶多见,密度不均匀,增强后不均匀强化,可伴面神经受累及颈淋巴结转移。

总之,腮腺B C A 为腮腺内相对罕见的良性肿瘤,中老年女性多见, 临床多为无症状或表现为无痛性渐大肿块,多为位于浅叶的类圆形结节,极易发生囊变,囊变多位于中央部,部分病灶可见中央裂隙样瘢痕及钙化,增强CT扫描多呈“快进慢出”的模式,且多伴有薄壁环形强化及壁结节,则首先考虑腮腺基底细胞腺瘤诊断可能。