三种手术入路方案治疗胸腰椎骨折患者的疗效及影响预后相关因素分析

邢 伟,刘剑峰

(内蒙古自治区人民医院脊柱外科,内蒙古 呼和浩特 010017)

胸腰椎骨折是脊柱骨折的常见类型之一[1]。临床一般采用手术治疗,后正中入路是治疗胸腰椎骨折的经典术式,具有操作过程简单、便于处理后柱结构损伤等优点,但该术式肌肉组织剥离范围广,易造成局部肌肉缺血坏死,导致术后遗留腰背部疼痛,影响预后[2]。近年来经椎旁肌间隙入路治疗胸腰椎骨折日益成熟,该术式具有术中出血少、术后恢复快等优点,疗效较好[3]。随着微创脊柱外科技术的发展,微创经皮入路逐渐应用于胸腰椎骨折的治疗,微创经皮入路手术创面小、肌肉组织和血管损伤较少,可减少肌肉断端渗血,降低术中出血量,保护脊柱原有结构[4]。但上述三种手术入路方案的比较,国内还鲜有报道,故本文报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经我院医学伦理委员会批准,选择2016年5月至2019年5月我院收治的198例胸腰椎骨折患者为研究对象。纳入标准:①符合胸腰椎骨折诊断标准,均为单节段骨折;②年龄30岁~60岁;③未出现神经功能损害且无需椎管减压;④在本次胸腰椎骨折前未发生其他胸腰椎疾病史;⑤所有患者及家属知情同意。排除标准:①严重骨质疏松;②严重肝肾功能不全;③陈旧骨折及三柱骨折;④严重精神障碍;⑤病例资料不齐全。采用随机数表法将198例胸腰椎骨折患者纳入传统后正中入路组、微创经皮入路组、经椎旁肌间隙入路组,每组66例,传统后正中入路组:男39例,女27例;平均年龄(38.77±5.68)岁。微创经皮入路组:男40例,女26例;平均年龄(39.40±6.13)岁。经椎旁肌间隙入路组:男38例,女28例;平均年龄(40.18±5.98)岁。三组一般资料无显著差异(P>0.05)。

1.2 手术方法

1.2.1 传统后正中入路 传统后正中切口入路操作如下:患者行气管插管全身麻醉后,取俯卧位,以病变节段为中心作后正中切口,将患者皮肤、皮下及腰背筋膜依次切开,切口为10~20 cm,棘突两侧骨膜下进行椎旁肌剥离,直达小关节突、椎板及横突后侧,将两侧椎旁肌进行牵开,置入椎弓根螺钉,安装钉棒系统,撑开复位,C臂X线机透视确定骨折复位情况良好后冲洗术野,逐层缝合切口。

1.2.2 微创经皮入路 微创经皮入路操作如下:患者行气管插管全身麻醉后,取俯卧位,使用C臂X线机透视定位患者骨折节段椎体的椎弓根位置及经皮穿刺点位置,于手术椎体棘突旁开2.5 cm处穿刺,穿刺针尖达到椎弓根的外上缘后向内倾斜10°~15°平行终板向椎体内穿刺,沿穿刺针纵向切开约1.5 cm,置入软组织扩张通道,安装椎弓根镜工作通道及专用内镜,置入椎弓根螺钉,安装钉棒系统,撑开复位,C臂X线机透视确定骨折复位情况良好后冲洗术野,逐层缝合切口。

1.2.3 经椎旁肌间隙入路 椎旁肌间隙入路操作如下:患者行气管插管全身麻醉后,取俯卧位,使用C臂X线机(德国西门子公司)透视定位患者骨折节段,以骨折平面为中心,取后正中纵行切口入路,切开浅筋膜及浅层肌肉,切口为5~12 cm,自骶棘肌外缘处切开腰背筋膜,手指顺最长肌和多裂肌间隙做钝性分离直至显露两侧关节突及横突,置入椎弓根螺钉,将预弯棒进行安置,撑开复位,C臂X线机透视确定骨折复位情况良好后冲洗术野,逐层缝合切口。因所有患者术中无需行椎管减压,故不置切口引流管(典型病例照片见图1)。

图1 典型病例图片患者,男,36岁,确诊为单节段胸腰椎骨折,因交通事故所致,采用经椎旁肌间隙入路方案进行椎弓根钉内固定治疗,A图:术前X线片显示L1~2段骨折,B图:术后6个月X线片显示骨折复位及内固定良好,未出现脊柱高度明显丢失及断钉、断棒和松动现象,手术效果良好

1.3 围手术期管理

患者麻醉清醒后立即行下肢肌肉主动舒缩的功能锻炼,以预防下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis,DVT)形成。术后第2~3天佩戴胸腰部支具恢复下床活动并行关节屈伸及腰背肌功能锻炼。传统后正中入路组和经椎旁肌间隙入路组术后支具固定6周,微创经皮入路组术后支具固定8周。

1.4 评价指标

(1)手术情况:记录并比较三组切口长度、手术时间、术中出血量、住院时间。(2)腰椎功能障碍指数(oswestry disability index,ODI)评分:采用ODI评分评价三组术前、术后1周、3个月、6个月时的腰椎功能情况,ODI评分越高表明腰椎功能障碍越严重。(3)视觉模拟评分(visual analogue score,VAS):采用VAS评分评价三组术前、术后1周、3个月、6个月时的疼痛情况,VAS评分越高表明疼痛感越强。(4)影像学指标:根据正侧位X线片测量三组患者术前、术后即刻、3个月、6个月时的伤椎后凸Cobb角及伤椎前缘高度比,伤椎上位椎体上终板线和下位椎体下终板线的垂线的交角即为矢状面Cobb角。(5)临床治疗总有效率:术后6个月时参照文献[2]评价临床疗效,临床疗效分为有效、显效、无效3个等级,总有效率=(有效+显效)/例数×100%;判定标准:显效:骨折复位,临床症状全部消失,可正常学习生活;有效:骨折复位,临床症状有所缓解,学习生活能力较差;无效:骨折未完全复位,临床症状没有改善,不能正常学习生活。(6)预后因素:参照文献[3]将临床治疗总有效的患者纳入预后良好组,临床治疗无效的患者纳入预后不良组,比较预后良好组与预后不良组年龄、病程、性别、骨折部位、受伤原因、骨折类型、手术入路,分析胸腰椎骨折患者预后影响因素。

1.5 统计学处理

统计分析使用SPSS22.0软件,计量资料采用均数±标准差表示,计数资料用百分比表示,多组比较采用F检验,组间比较采用t检验;采用多因素Logistic回归分析胸腰椎骨折患者预后影响因素,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 三组手术情况比较

三组间各种指标方差分析存在显著差异,与传统后正中入路组相比,微创经皮入路组和经椎旁肌间隙入路组切口长度、手术时间、术中出血量、住院时间显著降低;经椎旁肌间隙入路组切口长度、手术时间、术中出血量、住院时间显著低于微创经皮入路组;经椎旁肌间隙入路组切口长度较微创经皮入路组差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 三组手术情况比较

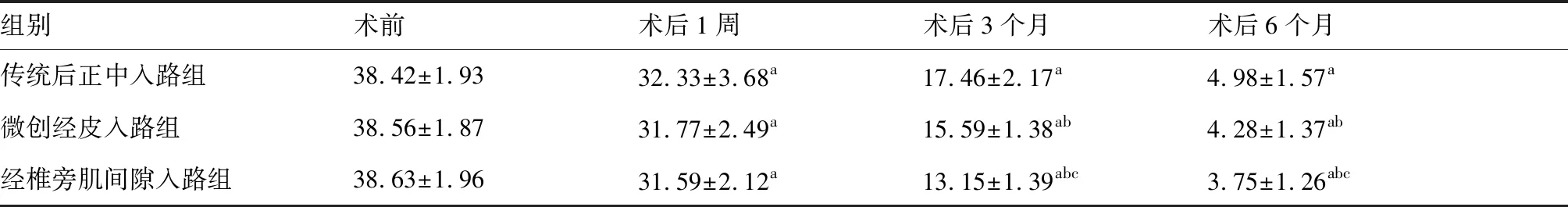

2.2 三组VAS评分及ODI评分比较

三组术前VAS评分及ODI评分无显著差异(P>0.05);三组术后1周、3个月、6个月VAS评分及ODI评分较术前明显下降(P<0.05);微创经皮入路组术后3个月、6个月VAS评分及ODI评分较传统后正中入路组明显下降(P<0.05);经椎旁肌间隙入路组术后3个月、6个月VAS评分(表2)及ODI评分较微创经皮入路组明显下降(P<0.05,表3)。

表2 三组VAS评分 (分)

表3 ODI评分比较 (分)

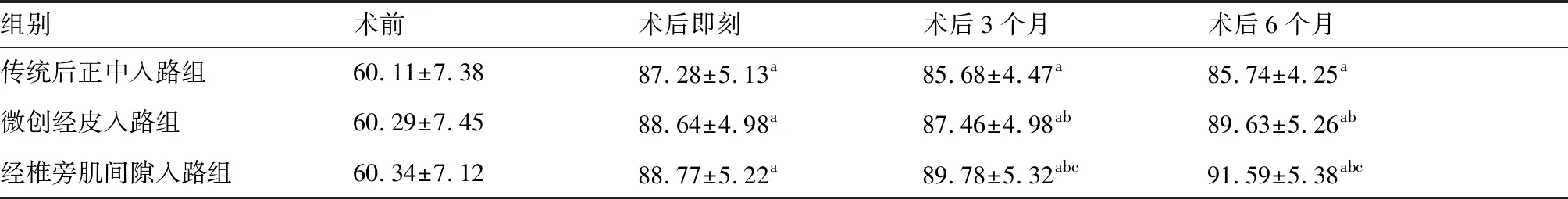

2.3 三组影像学指标比较

三组术前伤椎后凸Cobb角及伤椎前缘高度比无显著差异(P>0.05);三组术后即刻、3个月、6个月伤椎后凸Cobb角及伤椎前缘高度比较术前明显改善(P<0.05);与传统后正中入路组比较,微创经皮入路组术后3个月、6个月伤椎后凸Cobb角及伤椎前缘高度显著改善(P<0.05);与微创经皮入路组比较,经椎旁肌间隙入路组术后3个月、6个月伤椎前缘高度比及伤椎后凸Cobb角显著改善(P<0.05)(详见表4,表5)。

表4 三组伤椎前缘高度比 (%)

表5 三组伤椎后凸Cobb角 (度)

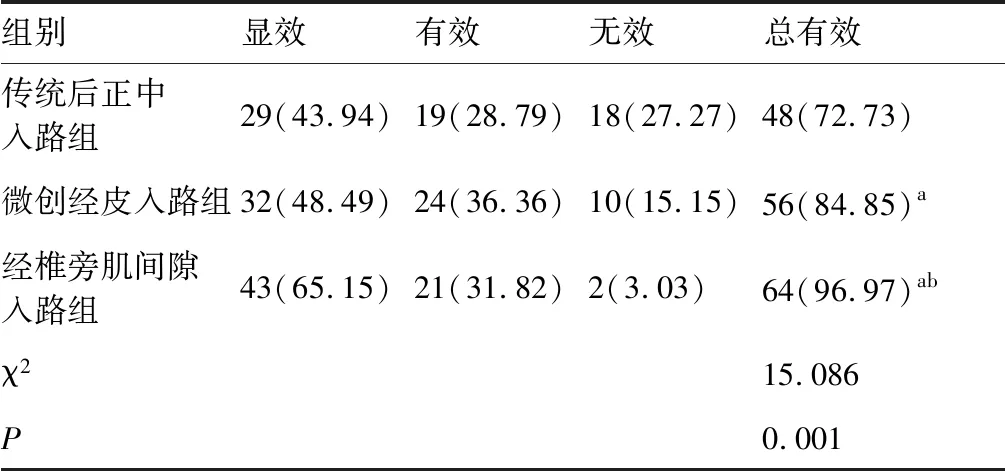

2.4 三组临床治疗总有效率比较

如表6所示,与传统后正中入路组比较,微创经皮入路组临床治疗总有效率显著增高(P<0.05);与微创经皮入路组比较,经椎旁肌间隙入路组临床治疗总有效率显著增高(P<0.05)。

表6 三组临床治疗总有效率比较 (例,%)

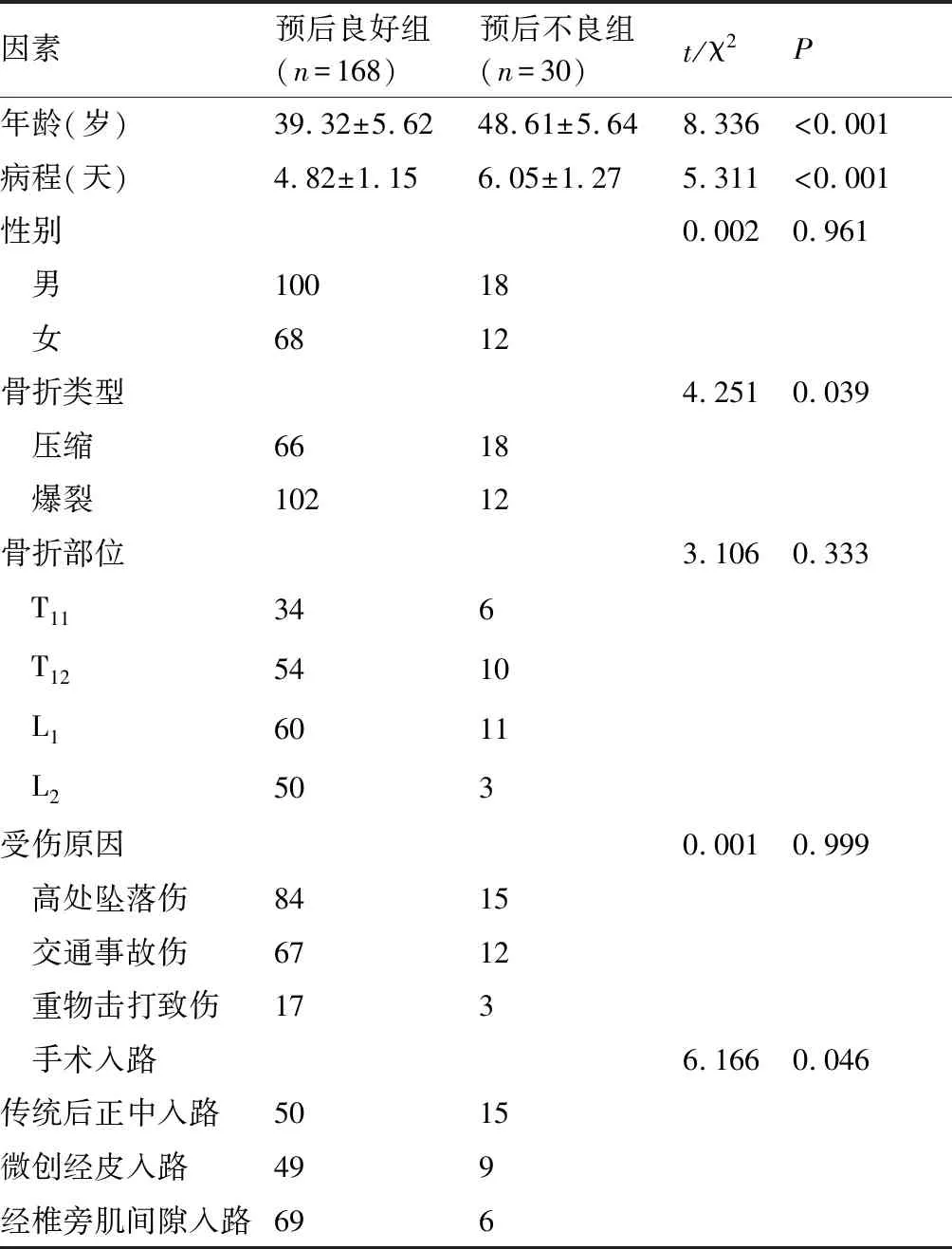

2.5 影响胸腰椎骨折患者预后的单因素分析

预后良好组与预后不良组性别、骨折部位、受伤原因无显著差异(P>0.05);预后良好组与预后不良组年龄、病程、骨折类型、手术入路差异具有统计学意义(P<0.05,表7)。

表7 影响胸腰椎骨折患者预后的单因素分析 (例,%)

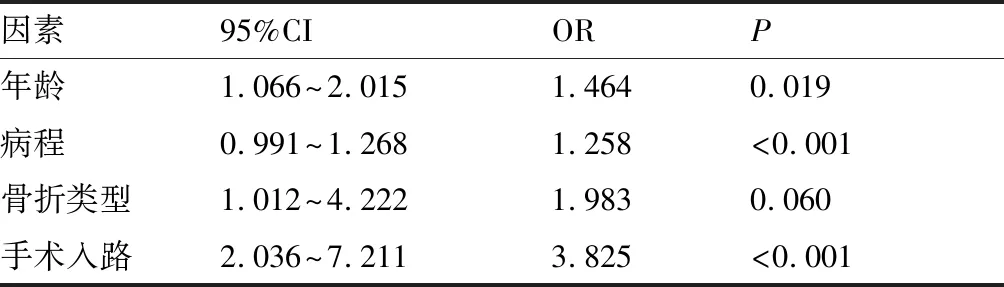

2.6 影响胸腰椎骨折患者预后的多因素分析

年龄、病程、手术入路是影响胸腰椎骨折患者预后的独立因素(P<0.05,表8)。

表8 影响胸腰椎骨折患者预后的多因素分析

3 讨 论

胸腰椎骨折为脊柱常见损伤,其致伤因素多为高能损伤,常合并重要脏器损伤,近年来成为脊柱外科手术治疗的研究热点[5]。切开复位椎弓根钉内固定术为胸腰椎骨折的主要治疗方法,目前临床可通过后正中入路、微创经皮入路、经椎旁肌间隙入路等进行椎弓根钉内固定[6],但不同手术入路方案的疗效差异尚不清楚。

后正中入路是治疗胸腰椎骨折的经典术式,但该术式为了置入椎弓根螺钉,通常会剥离附着在椎板及棘突上的椎旁肌群,引起手术中创伤增大,造成局部肌肉缺血坏死,腰神经后内侧支受损,椎旁肌萎缩[7-8]。有研究发现约15%患者术后遗留腰背部疼痛[9]。椎旁肌间隙入路手术过程均在肌间隙完成,可保留椎旁肌肉起止点,保证脊柱后方完整性,降低腰神经后支被压迫的可能性,减少术后腰背痛疼痛后遗症[10-11]。此外椎旁肌间隙入路无需使用特殊器械,不改变术者操作习惯,学习曲线较短[12]。相比之下,虽然微创经皮入路操作损伤小、并发症少,但手术步骤较多,需借助专用微创手术器械,学习曲线较长,费用昂贵,且经皮直接置入椎弓根螺钉会肌肉组织损伤[13-15]。本研究结果显示,经椎旁肌间隙入路组手术时间、术中出血量、住院时间显著低于微创经皮入路组和传统后正中入路组,说明椎旁肌间隙入路可减少术中出血量,缩短手术时间和住院时间。本研究结果还显示三组术后即刻、3个月、6个月VAS评分、ODI评分、伤椎后凸Cobb角及伤椎前缘高度比较术前明显改善,经椎旁肌间隙入路组术后3个月、6个月VAS评分、ODI评分、伤椎后凸Cobb角及伤椎前缘高度改善程度优于微创经皮入路组和传统后正中入路组,说明椎旁肌间隙入路有利于胸腰椎功能恢复及畸形矫正。另外,经椎旁肌间隙入路组治疗的总有效率显著高于微创经皮入路组和传统后正中入路组,提示三种手术入路方案中,椎旁肌间隙入路方案治疗胸腰椎骨折患者疗效最佳。将临床治疗总有效的患者纳入预后良好组,临床治疗无效的患者纳入预后不良组,进一步Logistic回归分析发现,预后良好组与预后不良组在年龄、病程、骨折类型、手术入路等方面有显著差异,说明年龄、病程、手术入路是影响胸腰椎骨折患者预后的独立因素,提示在临床工作中应尽早对高龄胸腰椎骨折患者实施椎旁肌间隙入路椎弓根钉内固定治疗,以提升患者预后。

综上所述,传统后正中入路、微创经皮入路、经椎旁肌间隙入路三种手术入路方案中,经椎旁肌间隙入路方案在治疗胸腰椎骨折时疗效最佳,具有创伤小、出血少、术后恢复快、疼痛缓解明显、操作简便、学习曲线短等优点。年龄、病程、手术入路是影响胸腰椎骨折患者预后的独立因素,临床应结合具体情况针对性地采取措施。