基于MEP最大振幅研究电针联合rTMS对脑梗死恢复期上肢运动功能障碍患者mRS、FMA、BI的影响及机制

张瑜,罗依,钟茜芸,刘佩东,单筱淳

(深圳市宝安中医院(集团),广东 深圳 518133)

上肢运动障碍是缺血性脑卒中最常见的神经缺损类型,发生率高达75%以上,是导致患者无法回归正常生产、生活的最主要因素之一[1-2]。发生机制与受损侧大脑皮层兴奋性病理性降低,对肢体神经支配失常密切相关[3-4]。近年来,随着神经可塑性理论的提出和深入研究,使我们认识到能否积极促进脑梗死(CI)后患者正向的神经可塑性变化,即实现同侧脑区功能的补偿性替代,减少半球间的竞争性抑制,对于患者预后恢复至关重要[5]。依据该理论,针对CI患者的治疗原则应该是兴奋患侧皮层的同时,抑制健侧皮层,增强病损半球对患侧肢体的神经支配,以达到改善上肢运动障碍的作用。

目前临床上应用最为广泛的、与调节神经可塑性相关的治疗包括针灸、rTMS、经颅直流电刺激(tDCS)、神经肌肉电刺激(NMES)等技术,按照治疗部位分类可分为中枢刺激和躯体刺激,按照性质分类可分为电刺激和磁刺激[6-10]。电针作为一种外周电刺激应用于患侧躯体治疗,具有提高受损侧半球皮层兴奋性,促进CI患者神经调控功能方面已经得到广泛共识,被WHO推荐作为治疗脑卒中的补充和替代疗法[11]。rTMS技术是近年发展起来的最新神经电生理技术,主要通过调整它的刺激频率和强度调节大脑皮层兴奋性,高频可提高皮层兴奋性,低频作用则相反,临床上rTMS通过双向调控平衡原理治疗疾病[12]。在新发布的rTMS治疗指南(2019)中亚急性脑卒中(改善手运动功能)、抑郁症、神经性疼痛三个病种为rTMS A级(疗效确切)推荐适应症,方案指导为低频率(1Hz)刺激健侧M1区[13]。

1 资料和方法

1.1 一般资料

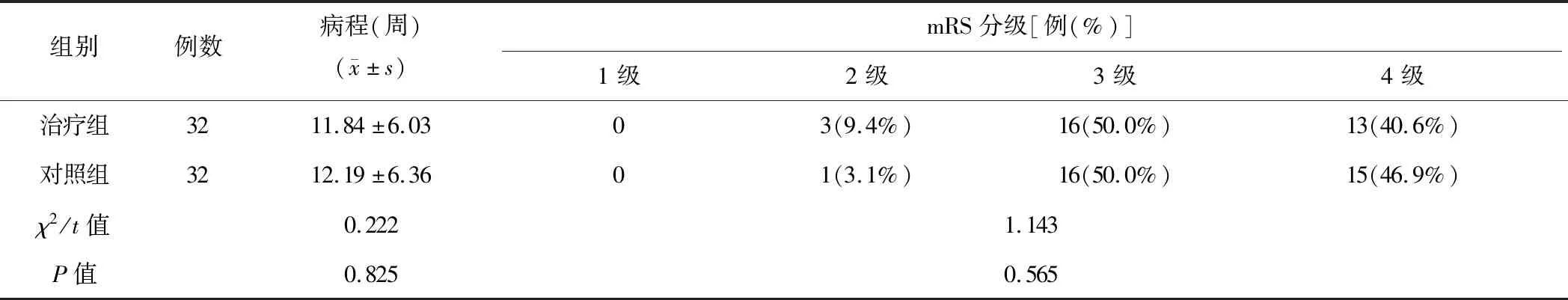

选取2019年1月—2019年12月在深圳市宝安中医院(集团)针灸康复分院针灸科门诊和住院部收治的CI恢复期上肢运动功能障碍患者共72例,随机分为两组,分别为电针联合低频rTMS组(治疗组)和电针联合假低频rTMS组(对照组),每组各36例。试验期间两组各有4例患者脱落,分别完成32例。治疗组中男性22例,女性10例;年龄(59.75±8.12)岁;高中以下学历13例,以上19例。对照组中男性25例,女性7例;年龄(60.03±7.66)岁;高中以下学历15例,以上17例。治疗组病程为(11.84±6.03)周,最短1个月,最长6个月;对照组病程为(12.19±6.36)周,最短1个月,最长6个月。治疗组改良Rankin分级1级0例,2级3例,3级16例,4级13例;对照组1级0例,2级1例,3级16例,4级15例。两组患者一般资料比较,没有统计学差异(P>0.05),具有可比性。具体情况见表1和表2。

表1 两组患者年龄、性别和学历比较

表2 两组患者病程和mRS分级比较

1.2 诊断标准

根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》(2018版)[14]制定。1)起病急;2)多数局灶神经功能缺损,偶有全面神经功能缺损;3)症状和体征持续时间不限(影像检查显示责任缺血性病灶),或者持续24 h以上(影像检查未显示责任缺血性病灶);4)已排除非血管源性病因;5)影像学检查排除脑出血。

1.3 纳入标准

1)符合上述CI诊断标准,初次发病,距离发病2周—6个月;2)继发包括单侧上肢运动障碍;3)年龄≥18且≤70岁;4)mRS评定1~4级;5)意识清晰,生命体征和病情平稳,可以配合治疗方案和观察疗效;6)本人和家属同意参加本研究,知情同意并签字。

1.4 排除标准

1)有原发或继发精神障碍类疾病者;2)有继发癫痫、严重认知功能障碍者;3)有其他系统疾病史致患侧肢体运动功能障碍者;4)伴有呼吸系统、心血管系统、消化系统等重大疾病者;5)处于妊娠期或哺乳期。

1.5 剔除标准

1)已进入试验而发现不符合纳入标准者;2)在治疗期间进行了其他非方案规定的药物或非药物治疗者;3)未按设计方案完成试验,有明显干预因素影响疗效的判定或安全性判定者。

1.6 脱落标准

1)无法按要求完成至少疗程80%治疗次数者;2)患者因个人原因不愿或无法再配合研究需要,疗程中自行退出者。

1.7 治疗方法

1.7.1 基础治疗

临床受试期间,两组患者除接受方案规定的治疗外,应同时进行必要的脑血管疾病二级预防、现代康复以及合并内科病的基础治疗。

1.7.2 治疗组

电针治疗:选穴:主穴参照第二版《针灸治疗学》中风病篇,选择腧穴肩峰、肩髎、肩贞、臂臑、外关、合谷、手三里和曲池,辅穴根据辨证及伴发症状适当选取;针具:选用华佗牌针灸针(0.30 mm×40 mm);针刺方法:进针后待患者有酸、麻、胀、重得气感,主穴连接韩氏电针仪,采用连续波,频率10 Hz,持续留针30 min;疗程:每周连续或间断治疗5次,共计治疗4周。

当旗鱼等天敌接近飞鱼时,飞鱼便会剧烈摆动尾部,双侧的鱼鳍则紧贴着流线型的身体,以便能够在水中迅速加速。待达到自己的最大速度后,便从水中一跃而出,并在冲破水面的瞬间,展开胸鳍和腹鳍,尚在水中的尾部则保持着快速的摆动、拍水,从而获得向上的推力。当飞鱼离开水面之后,就可以利用胸鳍张开后的升力作用向前滑翔。一旦落回水面,飞鱼会再次用力摆动尾部并重新“起飞”。简单地说,

低频rTMS治疗:采用武汉依瑞德CCY型(RD-CCY)经颅磁刺激治疗仪。刺激部位:患者头部健侧运动皮层M1区;频率:1 Hz;刺激强度:80%运动阈值(MT),每串序列15个脉冲,共计80个序列,每串序列间隔5 s;疗程:每周连续或间隔治疗5次,共计治疗4周。

1.7.3 对照组

电针治疗:同治疗组电针治疗方案。

假低频rTMS治疗:治疗师将rTMS治疗线圈移至距离患者头部健侧运动皮层M1区10 cm处(治疗效应区以外位置),其余参数同治疗组rTMS。

1.8 观察指标

1.8.1 改良RANKIN量表(mRS)

共分为6个级别,0级:无症状;1级:无明显功能障碍;2级:轻度残障;3级:中度残障,部分协助下可独立行走;4级:中重度残障,无法独立行走;5级:重度残障,卧床,二便失禁。

本研究截选上肢FMA评分量表,该量表共计66分,分别从上肢反射活动、屈肌共同运动、伸肌共同运动、分离运动等9个方面全方面评定患者上肢运动功能恢复情况。

1.8.3 改良Barthel指数(BI)

BI评分由美国研究者在1935年设计制定,我国20世纪80年代引进,现为我国普遍采用的日常生活活动能力评定方法,包括进食、大小便控制、穿衣、用厕、行走等10个方面的评定,总计100分,评分分值划分为4个等级,得分越高表示独立性越好,依赖性越低。20分以下为完全残障,生活完全依赖;20~40分为重度残障,生活明显依赖;40~60分为中度残障,生活需要协助;60分以上为轻度残障,生活基本可自理;100分表示生活能力完全正常。

1.8.4 运动诱发电位(MEP)最大振幅

是指运动诱发电位的波峰与波谷间的电位差,反映大脑皮层与神经通路的兴奋性。采用RD-CCY型TMS刺激仪配合美国尼高力公司Viking Quest 4通道表面肌电记录仪检测。

1.9 统计学方法

2 结果

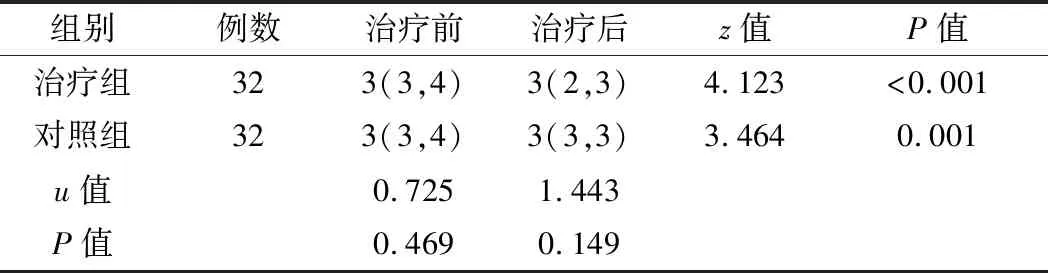

2.1 两组患者mRS评级情况比较

两组患者对治疗前后mRS评级进行统计学分析,治疗后两组均与治疗前比较有统计学意义(P<0.05),两组组间治疗后对比,无统计学差异(P>0.05)。结果见表3。

表3 两组mRS评级比较 (级)

2.2 两组患者FMA(上肢)评分比较

两组患者对治疗前后FMA(上肢)评分进行统计学分析,治疗后两组均与治疗前比较有统计学意义(P<0.05),两组组间治疗后对比,治疗组总体评分改善优于对照组,结果有统计学差异(P<0.05)。结果见表4。

表4 两组FMA(上肢)评分比较

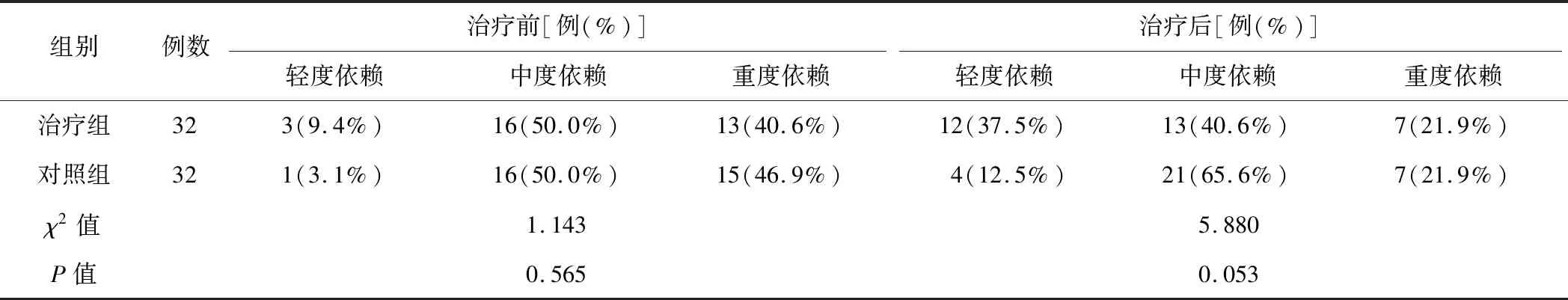

2.3 两组患者改良Barthel指数比较

两组患者在治疗前后对比BI评分,两组在治疗后与治疗前对比,均有统计学意义(P<0.05),而组间治疗后对比,两组BI评分结果无统计学差异(P>0.05)。结果见表5和表6。

表5 两组BI评分比较

表6 两组BI分级比较

2.4 两组患者MEP最大振幅比较

两组患者在治疗前后采用TMS技术检测MEP最大振幅,治疗后两组均较治疗前有明显提高,对比有统计学意义(P<0.05),组间治疗后对比,治疗组优于对照组,结果有统计学意义(P<0.05)。结果见表7。

表7 两组患者MEP最大振幅比较

3 讨论

缺血性脑卒中后遗肢体运动障碍的康复效果关乎患者是否能够重新回归生活,甚至工作岗位,尤其上肢运动功能的恢复更是意义重大[14-15]。

过去临床普遍应用于CI后上肢运动障碍的主要手段是现代康复治疗,包括运动疗法、手功能训练、抗痉挛治疗等[16]。但事实证明,即便从卒中后早期就开始标准化康复治疗,仍有大部分患者不能完全恢复上肢运动功能。随着神经可塑性理论研究的深化,研究者认识到单纯重复没有既定目标的简单训练并不会收到很好的临床疗效,而是应该有针对性地靶向调控双侧半球皮层兴奋平衡、重建神经功能、促进正向的神经可塑性变化[17-18]。基于这样的理论基础,以rTMS、tDCS、电针技术等一系列非侵入性治疗技术(NIBS)应运而生,广泛应用于临床,并收到了很好的疗效。庄卫生[19]为研究针灸对CI患者肢体运动功能康复的影响,将90例CI恢复期患者,完全随机等分为传统针刺组、传统巨刺组、试验针刺组,分别于患侧、健侧、患侧和健侧穴位施针,每日1次,每周治疗5次,总计治疗4周。将3组患者治疗前后FMA、MBI、中枢运动传导时间( CMCT)和运动诱发电位(MEP)进行对比。结果发现,治疗后3组患者FMA、MBI显著高于治疗前(P<0.05),MEP、CMCT显著短于治疗前(P<0.05)。试验针刺组患者FMA、MBI显著高于其他两组(P<0.05),MEP、CMCT显著短于其他两组(P<0.05)。从而得到结论,基于“半球间竞争理论”针刺法,能更好地调控CI偏瘫患者皮层兴奋性,改善运动功能障碍。肖长林[20]研究了3 Hz和10 Hz的rTMS对CI患者皮层兴奋性、上肢FMA和ADL的变化,发现采用高频rTMS作用于病损侧大脑半球能够降低健侧半球皮层兴奋性、提高上肢BrunnstromⅡ-Ⅲ期患者上肢运动功能康复和日常生活活动能力。

本试验为了探究更好的改善上肢运动功能NIBS治疗方案,将患者分为电针与rTMS联合治疗组和电针与假rTMS治疗组,引入mRS、FMA(上肢)、BI作为疗效评价指标,用以衡量疾病的严重程度和肢体神经功能恢复情况。结果显示,联合治疗方案改善患者上肢运动功能障碍疗效更显著,这也进一步印证了神经可塑性调控在CI后肢体运动康复中的关键地位,印证了周围电刺激联合中枢磁刺激治疗方案对神经可塑性有更好的调控作用,该治疗方案值得在临床上应用推广。然而,在改善CI恢复期患者症状分级和生活依赖度方面两组患者治疗后均明显优于治疗前,但治疗后组间对比未见显著性差异,考虑可能有以下两个影响因素,第一,本研究纳入病程在2周~6个月期间的CI恢复期患者,但严格意义上疾病发生后3个月是被神经学界普遍认可的黄金恢复期,是神经康复的最佳时机,因此本研究存在部分患者病程相对较长,可能影响治疗效果;第二,本研究两组患者均接受为期4周的治疗,但在实际临床诊疗中,都建议患者在早期至少维持8~12周的针灸、康复、理疗等综合治疗,促进神经功能康复。因此,推测可能由于上述两方面干扰因素的存在,一定程度上影响疗效判断,有待于在往后的研究中进一步完善。