改革开放后中国共产党的生态执政评析

车 辚,胡昊苏

(1.云南农业大学,云南 昆明650201;2.四川大学,四川 成都10065)

当今,西方国家兴起的绿色思潮、绿色运动、绿党政治正在创造国际关系领域的新叙事,重大的国际环境议题成为联合国、各区域组织、领导人峰会、国际论坛中的热门议题,各国政党都或多或少修改完善自己的党纲以适应全球范围内环境运动的发展,执政党则更加重视环境议题的政策制定与落实。在这里,我们使用了生态执政的概念来评价执政党对环境运动的适应性。所谓生态执政,是指执政党或执政联盟、政治集团、政治家族等由于国内外或区域内外严重的自然生态危机,开始转变执政理念、执政方式、执政体制、执政行为,使执政过程体现出绿色、环保、生态、可持续的理念,使公共政策更加致力于保护和改善人类的生存环境,统筹规划科学发展、绿色发展、可持续发展。

系统梳理改革开放40 年来中国共产党生态执政足迹,可以发现中国共产党的生态执政是和国家的快速工业化、城市化、现代化同步进行的,超高速、超常规经济增长的背后伴随着自然生态系统的退化,这符合“环境库兹涅茨曲线”揭示的客观规律,要跳出低收入陷阱就必须面对“库兹涅茨高山”。

一、跳出低收入陷阱必须面对“库兹涅茨高山”

新中国成立后,中国共产党在全国范围内执政,构成执政生态系统环境的要素发生了很大变化,尽管从种类上划分仍可分为自然生态系统和社会生态系统,但执政系统对自然生态系统的依赖性、利用范围和影响力、控制力、汲取力都大大增强,作为社会生态系统与自然生态系统相结合产物的人工生态系统也发生了很大变化,局部执政时中国共产党面对的主要是农田、山林、池塘、城镇生态系统,全国范围内执政后由于快速的工业化、城市化进程,还要面对产业生态系统、现代农业生态系统和城市生态系统。

1.新中国成立后经济社会发展及“库兹涅茨高山”的出现

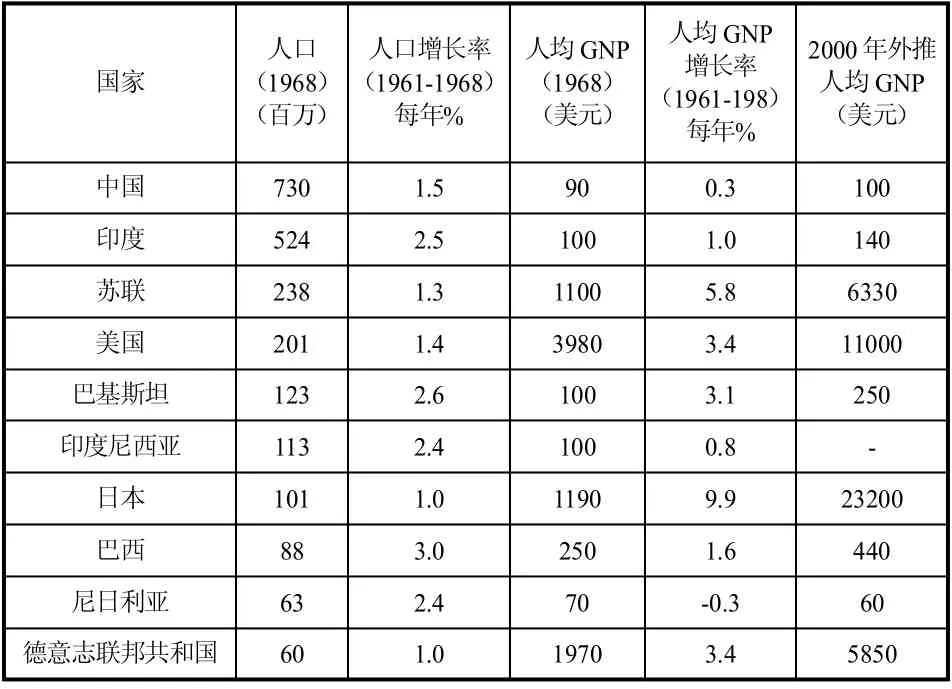

新中国的工业和经济发展在经历了第一个五年计划的辉煌之后,随后的“大跃进”“文化大革命”阻滞了国民经济的发展,尽管这期间在一些领域如粮食生产、国防军工、基础设施、装备制造业等方面取得了一些关键性突破,基本上解决了吃饭穿衣问题,但国家的总体经济实力仍旧是落后的。20 世纪60 年代末,罗马俱乐部在其著名报告《增长的极限》中曾列举当时世界上人口最稠密的10 个国家的经济增长率和人口增长率(见表1),从中可以大致了解当时中国的经济发展水平[1](P43,45)。

表1 世界上人口最稠密的10个国家的经济增长率和人口增长率①对中国和苏联的数据,因为由纯物质产品按成本因素推算国民生产总值的估计数,以及把国民生产总值估计数换算成美元等问题,而有界限很宽的误差;2000 年数据根据1968 年美元,没有通货膨胀的折扣推算。

这个表中的数据可能对中国和苏联有所低估,但落后是事实。1982 年,邓小平对外宾讲当时中国人均GNP 只有250-260 美元[2](P405),这个数字是准确的。中国的改革开放就是在这样一个低水平的基础上开始的,以邓小平为代表的中共领导人都希望中国经济能发展得更快些,因为过去的挫折至少已经耽误了15-20年的宝贵光阴,这期间日本、德国、韩国、新加坡等国家都实现了快速发展和经济起飞。但是历史遗留的问题太多,邓小平说:“今后十年经济发展不会太快,因为过去遗留下来的问题太多,各种比例失调。五年至十年以内,经济发展速度只能每年增长百分之四,达到百分之五就了不起了。我们希望下一个十年也就是本世纪最后一个十年的经济发展速度更高些。”[2](P407)前十年为后十年做好准备是邓小平的一贯想法,他说:“准备有个抢时间的问题,不能不认真对待。”[3](P16)20 世纪80 年代末,“快”字当头已成为中国经济发展的主导方针。《邓小平文选》第三卷中很多文章的标题,如《抓住时机,推进改革》《社会主义必须摆脱贫穷》《改革的步子要加快》《理顺物价,加速改革》《思想更解放一些,改革的步子更快一些》《善于利用时机解决发展问题》等都反映出最高领导层的忧患意识,担心失去稍纵即逝的发展机遇期。邓小平是从社会主义和资本主义的竞争中强调快速发展经济的重要意义,不抓住发展机遇我们就不能在短期内超越周边国家。况且,中国作为有世界性影响的社会主义大国,必须走工业立国、科技立国的道路,这样才有可能突破西方的围堵和封锁,因此,在改革开放初期,一定程度的环境污染和生态破坏难以避免。

很显然,当时东部沿海地区、开放特区承接发达国家和地区产业转移时主要考虑的是经济因素,不可能过多考虑生态因素、环境因素,因为我们还面临着极大的物资短缺、能源短缺、资源短缺的问题,生态问题对经济和社会发展的约束还远远没有体现出来。邓小平指出:“煤、电、油这些能源项目,还有交通项目,前期工作要抓紧,晚了不行。能源不够,不仅是‘六五’期间的问题,也是今后相当长时间的问题。火电上不去,要在水电上打主意。水电大项目上去了,能顶事。”[3](P17)经过20 世纪90 年代的高速发展,中国经济上了一个台阶:1999 年中国的人均GNP达到780 美元,经济总量在全球排第7 位,达到9802 亿美元;同期印度的人均GNP 为450 美元,经济总量在全球排第11 位,达到4422 亿美元;俄罗斯联邦的人均GNP 为2270 美元,经济总量在全球排第16 位,达到3325 亿美元;印度尼西亚的人均GNP 为580 美元,经济总量在全球排第32 位,达到1195 亿美元;巴基斯坦的人均GNP 为470 美元,经济总量在全球排第44 位,达到640 亿美元[4](P278-279)。回顾20 世纪60 年代罗马俱乐部的预测,当时他们认为2000 年中国的人均GNP只有100 美元,落后印度、巴基斯坦等国,结果我们突破了低收入(755美元及以下)极限,达到下中等收入(756-2995 美元)国家的水平,人均GNP 比印度、巴基斯坦、印度尼西亚还要高至少30%。当然,那时与美国、日本、德国等发达经济体相比,中国经济发展水平还有很大差距,美国的人均GNP 已经达到30600 美元,是中国的40倍;日本的人均GNP是32230 美元,德国的人均GNP是25350 美元。快速发展经济仍是进入新世纪后中国的首要任务,但是人口、资源、能源、环境问题已经开始显现。

2.中国共产党秉持生态执政理念应对“库兹涅茨高山”

中央认为,21 世纪的前20 年仍是中国加快发展的重要战略机遇期,发展是党治国理政的第一要务。同时,环境恶化的形势十分严峻——城市的环境污染在加剧,并扩展到农村地区。2002 年3 月10 日,江泽民在中央人口资源环境工作座谈会上提出中国要实现可持续发展。他指出:“我国有十二亿多人口,资源相对不足,在发展进程中面临的人口、资源、环境压力越来越大。我们绝不能走人口增长失控、过度消耗资源、破坏生态环境的发展道路,这样的发展不仅不能持久,而且最终会给我们带来很多难以解决的难题。我们既要保持经济持续快速健康发展的良好势头,又要抓紧解决人口、资源、环境工作面临的突出问题,着眼于未来,确保实现可持续发展的目标。”[5](P461)通过一系列政策、法律、制度框架的约束,中国的环境保护工作在一些领域取得了进展。其一,中国在20 世纪80 年代末至90 年代末已经建立了一个全面的法律框架来保护环境,治理污染的政策以三项基本原则为基础:先预防,然后防治并举;谁污染谁付钱;强有力的管理体制。其二,31 个省区市基本实现耕地占补平衡。其三,污染强度——单位产出的排污量有所下降。其四,水资源调控能力增强,保护力度加大,使用效率提高。其五,污染防治和城市环保工作加强,重点流域、区域、城市和海域的环境监测和保护力度加大。其六,西部地区生态环境保护上升到国家战略层面,如建立“三江源”和“三江并流”自然保护区,西部退耕还林还草,启动天然林保护工程等。

2003 年党的十六届三中全会提出“统筹人与自然和谐发展”,“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观”等理念。2007 年党的十七大首次把“建设生态文明”写入党的政治报告,并以此作为全面建设小康社会的一项重要目标,这标志着中国共产党生态执政理念的重大飞跃。但是,工业化、城市化进程中生态环境的保护和“三废”污染的控制有着自身的发展规律。世界银行1997 年的报告认为:“国际经验表明污染往往随人均收入上升而上升,而只有当国家相当富裕时才开始下降。中国目前的人均收入仍远低于大多数主要污染物排放‘转折点’的水平。”[6](P74)当时中国人均GNP 接近800 美元,刚刚摆脱低收入国家行列,发展的压力某种程度上远大于环境保护的压力。这其实就是“环境库兹涅茨曲线”揭示的客观规律。美国经济学家Grossman和Krueger通过对42 个国家的实证分析,发现环境污染与经济增长的长期关系呈倒U 型,即当一个国家经济发展水平较低的时候,环境污染的程度较轻,但是随着人均收入的增加,环境污染由低趋高,环境恶化程度随经济的增长而加剧;当经济发展达到一定水平后,也就是说,达到某个临界点或称“拐点”以后,随着人均收入的进一步增加,环境污染又由高趋低,其污染的程度逐渐减缓,环境质量逐渐得到改善,这一现象就被称为“环境库兹涅茨曲线”。按照历史经验,要跨越环境保护的“库兹涅茨高山”,人均GDP 达到1000 美元前,资源约束加剧,环境压力增大;人均GDP在1000-3000 美元之间,环境问题受重视,但仍继续恶化;人均GDP在3000-6000 美元之间,环境意识增强,环境质量开始好转;人均GDP 在6000-10000 美元之间,进入降低能耗,改善生态环境的阶段[7](P60,61)。21世纪的前十年,中国人均GDP在1000-3000 美元之间,发展的压力巨大,尽管环境问题开始受到最高决策层重视,提出“全面、协调、可持续的发展观”,但是快速工业化、城市化的进程,以及对能源资源的巨大消耗让中国的生态环境继续恶化,空气、水、重金属、有机物污染呈现大面积扩散。

二、中国面对的“库兹涅茨高山”及其成因

改革开放前中国的城市化、工业化水平不高,环境破坏的主要表现是砍伐森林植被、土壤盐碱化、土地沙漠化、水土流失等方面,还没有发展到空气和水污染、土壤重金属污染,生态系统多样性严重破坏的层面。从1978 年党的十一届三中全会开启的改革开放进程,使中国发生了翻天覆地的变化,截至2019 年,中国GDP 总量超过14 万亿美元,人均GDP 达到10000 美元,正稳步迈入高收入国家行列。与此同时,我们正面临着前所未有的生态环境恶化问题:资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化。

1.中国面对的“库兹涅茨高山”

其一,资源约束趋紧。石油对外依存度已超过55%,铁矿石等重要矿产资源对外依存度也都在55%以上,全国年均缺水量超过500 亿立方米,2/3 的城市缺水,大江大河特别是黄河、海河、淮河、辽河及西北内陆河区水资源开发利用接近或超过水资源承载能力,耕地面积已接近18 亿亩红线。

其二,环境污染严重。中国现在的主要污染物排放总量位居世界前列。据环保部公布的数据,2013 年,全国化学需氧量排放总量2352.7 万吨,氨氮排放总量245.7 万吨,二氧化硫排放总量2043.9 万吨,氮氧化物排放总量2227.3 万吨。全国70%的河流湖泊受到污染。全国主要流域的Ⅰ—Ⅲ类水质断面占64.2%,劣Ⅴ类水质占17.2%。湖泊(水库)富营养化问题严重,56个湖泊(水库)中,中度富营养的有3 个,轻度富营养的有10 个。另外,土壤的无机重金属污染和有机石化、农药污染正导致严重的食品安全风险。据2014 年的土壤污染调查报告,全国土壤总的超标率为16.1%,耕地土壤点位超标率为19.4%。其中,无机重金属污染(砷、镉、铅等)超标点位数占总超标点位数的82.8%。全国70%左右的城市空气质量达不到新的环境标准。近年来,冬春季甚至1/4 以上国土发生过严重雾霾[7](P57)。以耕地为例,我国10%以上耕地约2 亿亩受重金属污染,华南粮食产区约有一半耕地遭受镉、汞等有毒重金属和石油类有机物污染。我国各地的水源中一般都能检出百余种有机污染物;我国空气污染每年导致1500 万人患各种支气管疾病;2004 年全国仅因部分环境污染造成的经济损失就达到5118 亿元,占当年GDP的3.05%;由于耕地土壤重金属和有机物污染,导致粮食减产120 亿公斤;2011 年全球1082 个城市的空气质量排名中,我国城市空气质量最好的海口排名在800位之后;由环境污染引起的农村群众上访约占上访比例的20%[7](P58,59,63)。

其三,生态系统退化。我国生态系统复杂多样,自然生态系统中森林、草原、湿地、海洋、高原、湖泊、江河生态系统,以及人工生态系统中的农田、山林、牧场、池塘、水库、城市生态系统是中华民族赖以生存的自然和人工环境。现在,水土流失面积占国土面积37%、沙化土地面积占18%、石漠化面积占1.3%,80%以上的草原不同程度地退化,地面沉陷面积扩大,生物多样性锐减,生态系统抵御自然灾害能力减弱[8](P143)。在我国,有至少60%的野生生境已经丧失,没有人类干扰的自然生态系统几乎不复存在;有至少40%的自然生态系统严重退化,15%以上的野生动植物物种处于不同程度的濒危状态,遗传多样性大量丧失[9](P184)。

2.中国“库兹涅茨高山”的成因

回顾40 年改革开放历程,造成中国共产党执政生态系统环境因子(自然和人工生态环境)恶化并不是偶然的。事实上,中国共产党的生态执政起步并不晚。改革开放初期,中国共产党虽没有系统地提出生态文明的理念,但一直秉持“尊重自然、顺应自然、保护自然”的执政理念。1972 年6 月召开的联合国人类环境会议发出“保护环境、拯救地球”的呼吁,唤起了各国政府对环境问题的关注。1973 年,中国国务院召开第一次环境保护会议,中国的环保事业拉开序幕。20 世纪70 年代以后,几乎所有的重要国际组织都开始在其政策制定与实施中考虑环境因素。联合国于1972 年设立了环境规划署(UNEP)致力于保护全球环境、维护地球生态环境平衡。其他国际组织如欧盟、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等也积极参与推进全球生态环境治理。1982 年11 月、12 月,邓小平两次做出关于“植树造林”的题词和批示:“植树造林,绿化祖国,造福后代”。他亲自倡导全民义务植树:“这件事,要坚持二十年,一年比一年好,一年比一年扎实。为了保证实效,应有切实可行的检查和奖惩制度。”[3](P21)1983 年至1999 年,“保护环境”、“合理利用土地、保护耕地”“水土保持”“节约资源”相继被确立为基本国策。

早在1997 年,世界银行在《2020 年的中国》研究报告中系统分析了中国在20 年改革开放中经济实现高速增长的原因包括:高储蓄、结构变革、务实和渐进的改革、农村富余劳动力转移、教育水平等;也分析了中国面临的环境问题:中国的空气和水污染所造成的经济损失估计每年大体占国内生产总值的3-8%。两种主要因素造成了中国环境的恶化,而且在下个世纪很长时间内仍将产生严重的影响。一方面是中国对煤的极度依赖。煤满足了中国近80%不断发展的能源需求,使中国成为世界上最大的煤消费国。中国煤的储藏量十分丰富,可以肯定煤仍将是今后若干年中国的主要能源。另一方面是中国城市的急速发展。城市化的发展使得汽车的使用量增加,同时大量增加了城市中未经处理的废物和废水排放量,城市人口中受污染危害的比例也不断上升[6](P71)。

具体来说,中国“库兹涅茨高山”的成因主要有四个方面。第一,从全球经济发展和产业转移的历史进程来看,20 世纪70 年代末80 年代初,中国沿海地区的对外开放适逢发达国家和地区迈向后工业化时代,皮革、纺织、印染、机电、化工、造纸、建材等行业中的低端产业、高污染产业、高危险产业开始向发展中国家转移,与我国发展经济、利用“国内国外”两个市场的期待在历史的时空节点不期而遇,致使我国一些高污染风险产业迅速发展,在推动经济高速增长的同时,也埋下了结构性环境污染的隐患。

第二,由于在发展理念和污染治理理念等方面的历史局限,片面追求发展速度,唯GDP马首是瞻,粗放型的发展方式主导了改革开放初期的发展进程,致使经济发展高度依赖资源和能源消耗,污染负荷居高不下。中国的矿产资源总回收率仅30%左右,资源综合利用率只有35%左右,单位国内生产总值资源能源消耗远高于发达国家,城镇工矿建设用地人均面积和农村基本建设用地人均面积都明显超过国家规定上限。

第三,环境保护领域存在有法不依、执法不严、标准滞后的“牛栏关猫”现象。中国在20 世纪90 年代末已基本完成环境保护的法律法规制订工作,国家环保局负责宣传环境政策和法规、收集环境数据、提供人员培训、支持地方环保部门向地方政府和中央提出意见。同时,环境影响评估、污染征税、排污许可证制度、强制性的污染治理制度也开始实施,取得了积极效果,污染强度有所下降。1994 年3 月,中国颁布了《中国21 世纪议程——中国21 世纪人口、环境与发展白皮书》,提出了可持续发展总体战略与政策和社会与经济可持续发展目标,并要求资源的合理利用与环境保护。但是,由于环境政策和制度与其它的经济、政治、文化等方面的制度机制存在衔接上的“空档”,导致生态执政的链条过于宽松,“掉链子”成为环保执法中的常见现象。一是多头管理责任不清,“九龙治水”往往变成推诿扯皮;二是跨行政区污染缺乏追责和补偿机制,导致上游排污,下游受害;三是环境治理措施缺乏系统设计,部门各自为政,治污难以形成合力;四是排污标准偏低,以致形成“达标污染”的尴尬局面。

第四,生态执政没有纳入到地方政府的政绩考核中,环境保护缺乏地方推动力。一段时期以来,组织部门把GDP 增长水平作为领导干部考核升迁的主要依据,导致一些地方不顾资源和环境代价,一味追求经济发展。地方保护主义、本位主义对污染的放纵是长期以来环保政策法规难以落实的主要原因。

三、跨越“中等收入陷阱”和“库兹涅茨高山”,建设美丽中国

马克思主义认为,世界上有两种最重要的关系:一是人与人的社会关系;二是人与自然的生态关系。解决好这两重关系,我们必须跨越拉美国家曾经陷入的“中等收入陷阱”,必须翻过环境保护的“库兹涅茨高山”,而这取决于中国共产党生态执政的理念、决心和魄力及采取正确的策略措施和制度安排。

1.中国共产党生态执政成效奠定美丽中国建设的根基

早在2003 年,习近平担任浙江省委书记时就指出浙江生态省建设、“绿色浙江”的打造,必须建立在广大群众普遍认同和自觉自为的基础上。他认为社会对环境保护的认识经历了三个阶段:“只要金山银山,不管绿水青山”,只要经济,只重发展,不考虑环境,不考虑长远,“吃了祖宗饭,断了子孙路”而不自知,这是认识的第一阶段;虽然意识到环境的重要性,但只考虑自己的小环境、小家园而不顾他人,以邻为壑,有的甚至将自己的经济利益建立在对他人环境的损害上,这是认识的第二阶段;真正认识到生态问题无边界,认识到人类只有一个地球,地球是我们的共同家园,保护环境是全人类的共同责任,生态建设成为自觉行动,这是认识的第三阶段[10](P13)。应该讲,全国各地对生态执政、生态文明的认识和理解处在不同的水平上,有些地方先行一步,在生态文明建设上已初具成效。例如,浙江省在21 世纪初开始实施“千村示范万村整治”工程,时任省委书记的习近平亲自部署、推动了这一农村生态系统的大改造、大提升行动。习近平提出,“绿水青山也是金山银山”。浙江“七山一水两分田”,许多地方“绿水逶迤去,青山相向开”,拥有良好的生态环境。“如果能把这些生态环境优势转化为生态农业、生态工业、生态旅游等生态经济的优势,那么绿水青山也就变成了金山银山。绿水青山可带来金山银山,但金山银山却买不到绿水青山。”[10](P153)浙江省率先看到了青山绿水的生态系统服务与生态价值,持续进行农村人居环境、基础设施和公共服务体系的建设,形成了全省整体推进美丽乡村建设的格局。

党的十八大把生态文明建设提到前所未有的高度,提出了“美丽中国”的理念,即以生态文明建设为突出特征,实现自然生态系统和人工生态系统的和谐共进。这是基于过去在生态文明建设上的经验和教训,全民在建设绿色中国、美丽中国上已经达成广泛共识。我们选择以下四项关键指标进行考察,可以发现,中国共产党保持人口、资源、环境相均衡的能力正在稳步提升。

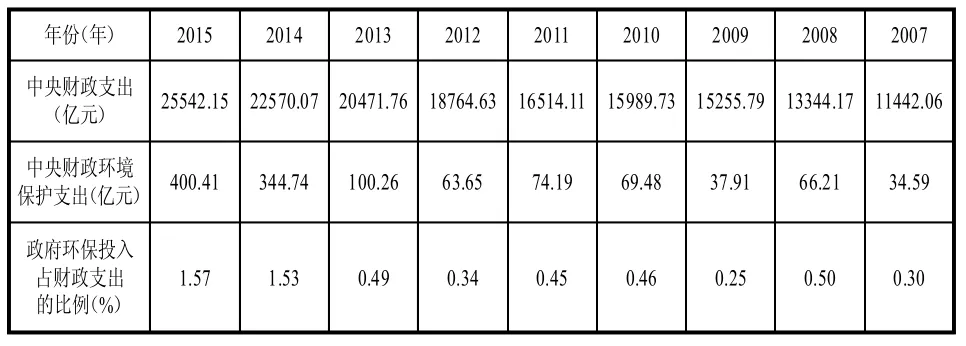

其一,政府环保投入占财政支出的比例。这个指标是指在中央财政总支出中,用于环境保护的财政支出所占总支出的比例。从表2 中的数据来看,自2007年开始,这个指标总体在上升,个别年份下降,近几年均超过1.5%。

表2 2007-2015 年中国政府环保投入占财政支出的比例

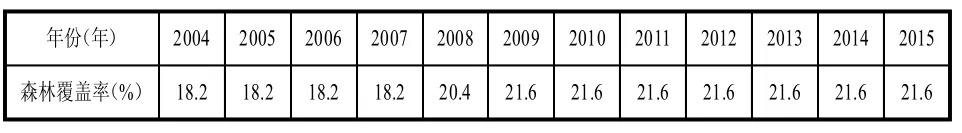

其二,森林覆盖率。从表3 中的数据来看,中国的森林覆盖率较长时间稳定在20%以上的水平。

表3 2004-2015 年中国森林覆盖率

其三,城市生活垃圾无害化处理率。这个指标指无害化处理的城市市区垃圾数量占市区生活垃圾产生总量的百分比。一般要求生活垃圾无害化处理率≥85%。从表4 中的数据来看,自2012 年开始,中国城市生活垃圾无害化处理率≥85%。与这个指标密切相关的指标是世界卫生组织推荐的“改善的卫生设施的可及性”,它指至少获得足够的粪便处理设施(私人或共享,但非公共)的人口数目百分比,它可以有效预防人类、动物和昆虫接触排泄物(设施不必包括使污水流出时变得无害的处理)。2006 年,中国改善的卫生设施的可及性人口百分比是65%,低收入国家的平均线是38%,上中等收入国家的平均线是82%,高收入国家的平均线是100%[11](P372-373)。这个指标中国没有越过上中等收入国家的平均线,与发达国家相比差距很大。

表4 2004-2015 年中国城市生活垃圾无害化处理率

其四,人均二氧化碳排放量(公吨)。二氧化碳排放量是指矿物燃料燃烧、水泥制造等过程产生的二氧化碳,包括消耗固体、液体、气体燃料以及煤气时产生的二氧化碳量。2005 年,中国人均二氧化碳排放量是4.3 公吨,低收入国家的平均线是0.5 公吨,上中等收入国家的平均线是5.1 公吨,高收入国家的平均线是12.6 公吨[11](P372-373)。这个指标的高低与经济发展水平的高低成正比,但维持高速经济增长的同时,中国的人均二氧化碳排放量是比较低的。与二氧化碳排放密切相关的一个指标是“非化石能源占一次能源消费比重”。非化石能源是指太阳能、风能、水能等。“一次能源消费量”是指对原油、原煤、天然气等自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源的消费。2002年,中国非化石能源占一次能源消费比重是7.3%,2009年是8%,2010 年是8.6%,2011 年是8%,2015 年上升到12%,呈逐年上升趋势,这就能有效降低二氧化碳排放量。由于中国的人口基数和经济体量十分庞大,据世界银行估计,到2020 年,中国的GDP总量将比2000年增长5.5 倍左右,与能源相关的二氧化碳排放量将增长3.5 倍左右[11]Ⅰ。中国大力推进的生态文明建设——资源节约型社会、环境友好型社会、发展循环经济三大支柱,使我们对中国绿色发展充满期待。世界银行认为,中国完全有希望也有能力成为下一个丹麦。到2020 年,中国可再生能源和清洁能源占总能源消费比重由2008 年的8.9%提高到近20%,占发电总量由17%提高至近30%[11]Ⅲ。

2.加强生态文明建设,建设美丽中国的战略举措

党的十九大提出“人与自然是生命共同体”,要求从四个方面推进生态文明建设:推进绿色发展,着力解决突出环境问题,加大生态系统保护力度,改革生态环境监管体制。其目的在于推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,着力从源头上扭转生态环境恶化趋势。

第一,必须加快实施主体功能区战略。推动各地区严格按照主体功能定位发展,构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局,促进生产空间集约高效、生活空间宜居舒适、生态空间山清水秀。

第二,大幅降低能源、水、土地消耗强度。一是控制能源消费总量,加强节能降耗,支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展;二是加强水源地保护和用水总量管理,推进水循环利用,建设节水型社会;三是严守18 亿亩耕地保护红线和海岸带建设退缩线。

第三,实施重要生态系统保护和修复工程,优化生态安全屏障体系,构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性。开展国土绿化行动,推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理,扩大森林、湖泊、湿地面积,不断提升生态系统服务与生态价值。同时,加快水利建设,增强城乡防洪抗旱排涝能力;加强防灾减灾体系建设,提高气象、地质、地震灾害防御能力。

第四,坚持和完善生态文明制度体系。党的十九届四中全会提出:一要实行最严格的生态环境保护制度。建立国土空间开发保护制度,完善最严格的耕地保护制度、水资源管理制度、环境保护制度,完善主体功能区制度。构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系。完善生态环境保护法律体系和执法司法制度。二要全面建立资源高效利用制度。深化资源性产品价格和税费改革,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度,积极开展碳排放权、排污权、水权交易试点。普遍实行垃圾分类和资源化利用制度。三要健全生态保护和修复制度。重点是健全国家公园保护制度。四要严明生态环境保护责任制度。要把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系,建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制,开展领导干部自然资源资产离任审计。加强环境监管,落实环境保护督察制度,实行生态环境损害责任终身追究制度和环境损害赔偿制度[12](P24-25)。

最后,加强生态执政的国际合作。与其它复杂敏感的政治议题如领土、宗教、民族等问题相比,生态和环境议题具有高度的全球性、区域性、关联性、协同性,与此相对应,生态执政也具有国际化、区域化、协作化的趋势,越来越超越国家层面,各国政府在生态环境领域具有谋求相互合作的内在要求。由于邻国之间地域相连,共同治理的成本小收益高,区域内国家合作治理还能产生“搭便车”效应,所以,跨国环境合作一般是相邻国家间的双边或多边合作。