明代墓志碑刻篆书特点分析

——以保山张志淳家族墓志篆额和墓志盖篆书为例

刘 相

(西南大学文学院,重庆 400715)

一、关于墓志碑刻及张志淳家族的四种墓志碑刻

文字石刻在中国已有悠久的历史,按金石学一般分类,文字石刻大致包括墓碑、墓志、刻经(石经、释道经幢)、造像记、题名、题字(诗词、杂刻)、砖瓦、法帖等。其中,墓志碑刻由于书体变化丰富,风格多样,是历代学习书法重要的取法对象之一。碑额和墓志盖是墓志石刻的一部分。按叶昌炽所引王昶《金石萃编》所记,在中国,墓志铭的历史开始于西汉〔1〕227。墓碑有碑额,墓志有盖,“盖”“额”均是此类石刻的标题。叶昌炽说:“夫碑之有额,犹书之题籤,画之引首,所以标目也。”〔1〕153就现存明清以前的墓志盖而言,篆书以其庄重古雅的艺术效果,成为书家首选,其中又以小篆为最。这符合小篆退出实用书写舞台后的字体运用规律,主要发挥其“处篇籍之首目,粲斌斌其可观”〔2〕的美学艺术装饰效果。

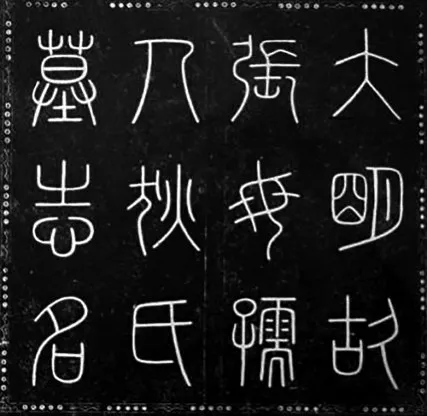

张志淳(1458-1538),字进之,号南园,永昌(今云南保山)人,明成化甲辰年(公元1484年)进士,历任吏部文选司主事、太常寺少卿、南京户部右侍郎等职。著有《南园漫录》《西铭通》《南园集》《永昌二芳记》等。历史上保山长期为永昌郡、永昌府辖地,明代亦系永昌府治地〔3〕52。本文所考察明代张志淳家族的墓志碑额、墓志盖按立志时间排列依次为:《处士韦公墓表》(见图1《张志淳撰书舅父韦谦墓表》①《张志淳撰书舅父韦谦墓表》原在保山城北黄纸房韦姓家族墓地,现存于保山市博物馆。明成化二十三年(公元1487年)刻立,墓主外甥张志淳撰并书。额篆“处士韦公墓表”6字。)〔4〕107-108、《大明故张母孺人狄氏墓志名(铭)》(见图2《张志淳侧室狄氏墓志铭》②《张志淳侧室狄氏墓志铭》原在保山城南汉营村张家山张志淳夫妇墓内,现存于保山市博物馆。明嘉靖十五年(公元1536年)刻立。贵州等处承宣布政司右参议尹尚宾篆额。)〔4〕116-118、《明故通议大夫南京户部右侍郎张公墓》(见图3《张志淳墓志铭》③《张志淳墓志铭》原在保山城南汉营村张家山张志淳夫妇墓内,现存于保山市博物馆。明嘉靖十七年(公元1538年)立。赐进士中宪大夫都察院右佥都御使奉敕巡抚云南等处地方云南等处提刑按察司按察使上隽汪文盛篆额。)〔4〕109-112、《明故敕封淑人沈氏墓》(见图4《张志淳元配沈氏墓志铭》④《张志淳元配沈氏墓志铭》原在保山城南汉营村张家山张志淳夫妇墓内,现存于保山市博物馆。明嘉靖十九年(公元1540年)刻立。礼部尚书詹事府张邦奇篆额。)〔4〕113-115等四种。

图1 《张志淳撰书舅父韦谦墓表》碑额

图2 《张志淳侧室狄氏墓志铭》篆盖

图3 《张志淳墓志铭》篆盖

图4 《张志淳元配沈氏墓志铭》篆盖

《韦谦墓表》的篆额人为李宗儒,字希雍,昆明人。明成化甲辰年进士,授刑部主事,擢刑部员外郎。李宗儒和张志淳是同年的进士,系云南同乡且同朝为官,为张志淳的舅父篆额墓表应在情理之中。

《张志淳墓志铭》的篆盖由汪文盛所作。据《明史》载“汪文盛,字希周,崇阳人。正德六年进士,授饶州推官。嘉靖初,历福州知府,迁浙江、陕西副使,皆督学校。擢云南按察使”〔5〕。汪是明朝重臣,由此也可看出张志淳的人际关系和交往已扩大到全国,在等级森严的封建社会,从一个侧面也能反映张志淳在朝中的影响和地位。

《张志淳元配沈氏墓志铭》篆盖由张邦奇所作,张邦奇在《明史》中有很高的评价:

张邦奇,字常甫,鄞人,年十五,作《易解》及《释国语》。登弘治末年进士,改庶吉士,授检讨。〔6〕

即便在张志淳身后,其后人能请到张邦奇为其母篆额墓碑,更显张志淳生前交往的广泛。

为《张志淳侧室狄氏墓志铭》篆盖由赐进士朝列大夫贵州等处承宣布政使司右参议前户部郎中茶陵尹尚宾所作。尹尚宾,湖南茶陵人,字斗庵,明嘉靖五年进士,授户部主事,升郎中。著有《斗庵集》。

二、明代张志淳家族碑刻篆额的书法风格特点及价值意义

根据明代政治、经济和文化发展,书法史家将明代的书法分为三个时期,前期从明初洪武到成化年间(1368-1487),中期从弘治到隆庆朝代(1488-1572),后期从万历到明末(1573-1644)〔7〕。根据上述四块墓志盖刻立的时间,它们的风格应处在明代书法的前期到中期,不超过中期。

篆,《说文》曰“引书也”〔8〕。丛文俊先生进一步解释了引书的概念。指出篆书特别是小篆的笔法和构形的“线条的圆转、对称、等距、等长,排列有序和线条粗细匀一,用笔直曲引书有如画线”〔9〕的特点。《说文解字〈叙〉》中的秦书八体中的小篆便是墓志篆额的书体源头。

根据张金梁对“明代篆书制度”的整体研究〔10〕55-88,从中也可以看出明代篆书发展的一些端倪。首先是明代帝王对篆书的重视,篆书本身古朴典雅,显得庄重,明代御制文献标题大量使用篆书,如圣旨的标题、金牌信符、皇帝的宝玺和官私之印等,更不用说碑碣墓志的篆额。其次,自从秦用小篆统一文字,篆法和外形都相对固定整齐,适合碑额的书写。最重要的是明朝政府在铨选中对使用篆书的制度性设计。《明史选举志》载:“选人自进士、举人、贡生外,有官生、恩生、功生、监生、儒士,又有吏员、承差、知印、书算、篆书、译字、通事诸杂流。”〔11〕1715“篆书”在明代铨选制度中具有两个核心的选拔指标:一是指篆书书写水平和能力;二是字学能力,即作为支撑篆书书法的识篆能力,字学在今天叫文字学,在古代属于小学的范畴。朝廷在考核和选拔官员时要彼此兼顾或看重其中一方面有成就的人。据张时彻《宁波府志》、凌迪知《万姓统谱》、焦竑《澹园集》等载,明代如黄瑛、黄铨、崔深、钱仲、常信〔10〕59-60等人以篆书字学和书写能力铨选为官,这是有确切史料记载的。根据这些研究知道,明代篆书特别是本文所论及的墓志篆额师法仍然是以“二李”(指李斯和李阳冰)为宗。在这样的背景下,张金梁进一步提出了明代书家学习书法以“篆隶为本”的集体意识,并列举了明代有影响的篆隶书家如黄铨、宋璲、郑定、朱芾、陶宗仪、滕用亨、陈登、程南云、程洛、李东阳、崔深、文徵明、文彭等160多人〔10〕70。

明代墓志篆额还与严格的礼制有关。明代官员去世以后,墓碑墓志均有规定:“五品以上用碑,龟趺螭首。六品以下用碣,方趺圆首。五年复详定其制。功臣殁后封王,螭首高三尺二寸,碑身高九尺,广三尺六寸,龟趺高三尺八寸。一品螭首,二品麟凤盖,三品天禄辟邪盖,四品至七品方趺。”〔11〕1487也就是说设立墓碑,篆额与墓碑在一块石碑上,但有品级的要求。张志淳去世时,其在三品任上只有半年,按明制,葬事原本只能享受三品标准的一半,张志淳因为得到皇帝的恩宠而“上以耆宿,得赐全给焉”〔12〕。当然,明代的墓志除有墓碑外,还有墓志盖的形式。保山张氏家族其舅用的是墓碑的形制,而张志淳及妻妾用的是志盖的形制。按明制:“志石二片,品官皆用之。其一为盖,书某官之墓。其一为底,书姓名、乡里、三代、生年、卒葬月日及子孙、葬地。妇人则随夫与子孙封赠。二石相向,铁束埋墓中。”〔11〕1486由此可知,明代的墓志盖分上下两层,上层为盖,下层为底,盖上有篆文标题或其他书体的标题,下层刻墓志正文,另有标题。盖上的标题不一定与正文的标题一致〔13〕。

张金梁《明代书学铨选制度研究》还表明,明代品官去世后,按明代相关礼制厚葬,朝廷还要承担部分后事,工部也要按规定为其设碑立碣,三品以上的官员还有皇帝的谕祭。碑额志盖用“篆书”书写是当时多数的选择。所以篆额和书丹者或是专职的中书舍人、翰林院官员,或是墓主生前同朝为官的好友。如侍郎中书舍人陈登曾篆额《孔讷墓碑》《衍圣公孔讷神道碑》《孔公鉴神道碑》等,程南云篆额《卢育墓碑》、篆盖《钱安衣冠圹志》,程洛篆盖《万贵墓志》,李东阳篆盖《覃泰妻徐妙成墓志》等,他们均是明代篆书的名家。

在通常的书法史描述中,明代篆书的发展往往被定义为低谷期。张氏家族墓志碑额呈现出如此整齐划一的小篆笔法和字法,可以反映出明代官员和精英阶层所具有的小篆书法水平和篆书字学的基本功。地处滇西的保山张氏家族的墓志碑额、篆盖便是在明代宏大的书法史背景下发生的。下面逐一进行具体分析。

首先对墓志碑额、墓志盖中“墓、公、明、故、人、大、张”等字进行对比分析,分析中着重以《峄山碑》《说文解字》《三坟记》《梦英千字文》等明以前的经典小篆代表作和明代篆书名作《萧平墓志》《荆端墓志》《董让墓志》等为参照对比。见表1。

表1 明代墓志篆额篆盖小篆字形与明以前历代小篆经典字形对比

其一,不同的书家在书写时因所处时代和个性的不同而展现出不同的艺术风格,但在字法上应该是统一的。因为明代铨选制度对于字学有统一的规范和要求。因此,保山张氏四种墓志篆额和篆盖的字法基本是统一的。其字形体势上遵循“纵势长形”〔14〕69,比之秦代《峄山碑》,纵向长度略有缩减,字形宽高比例接近0.8:1。字形结体,表现为均衡对称,“墓”字为异体上中下对称结字。经比较,其最大的区别是“日”部中的“一”画是否拉通,成为区别的明显特点;“公”字为异体左中右对称结字;“明”字、“故”字为异体左右对称结字;“人”字、“大”字为独体左右对称结字;“张”字为异体左中右对称。同时,在表1的对比中可以直观地显示转折和变体。构形总体继承《峄山碑》《说文解字》《三坟记》《梦英千字文》的风格,注重篆书圆形弧线的变化,省减了曲线盘绕度。而“墓”“公”“明”“大”等字反映出小篆从秦代到明代稳定的字法结构和一脉相承的延续性。其中,“故”字的变体尤为突出,“攵”呈现出了两种不同的变体。“故”字的这种变体,在唐代《碧落碑》中也曾出现过。“大”字中的横画在一般的书写中稍有圆曲,而在明代墓志盖中变成转折并形成对称。这些特点反映了明代书家们在继承小篆一般结字规律的基础上,适当增加了一些的特殊变化,以体现韵味和个性。

其二,中锋用笔,起笔收笔藏锋,有收展、有曲直、有转折,圆起圆收,全部笔画粗细一致,圆润劲挺,爽劲有力。横画平,竖画直,体现“二李”小篆的圆润和绵里藏针的特点。圆环画处理自然适当,婉转通畅。转折处加大了圆形的弧度。明代张氏墓碑篆额、墓志盖小篆笔力柔中带刚、笔势呼应连贯有动感、笔意富含韵味,整体的笔法展示出了“立体感、力量感、节奏感、生命感”〔14〕129-133。小篆的这种笔法看似简单,但事实上需要长期的努力方能达到明代墓志篆额和篆盖所具有的笔力。已故的西南大学徐无闻教授专门指出了其中的奥妙,即小篆的笔法“不仅难于隶、楷、行、草,而且篆书中也是最严格的,必须长期锻炼才能运用自如。汉碑篆额或邓石如式的篆书笔法,学起来当然比较容易些,但学这种笔法更能获得精湛的技巧和坚实的功力。邓石如早年便习《峄山碑》和李阳冰各种篆书,中年以后才致力汉篆,解放笔法。这是一条成功的道路”〔15〕。此语道出掌握篆书笔法的艰辛。

其三,章法形式。《张志淳墓志铭》《张志淳元配沈氏墓志铭》篆盖章法布局显得茂密紧凑,《韦谦墓表》的碑额、《张志淳侧室狄氏墓志铭》篆盖的章法布局疏朗,形式均是有纵行有横列。明代墓志篆额和篆盖章法显示出独特的天然机趣和艺术性,更显示出古代墓葬礼制中强烈的装饰感和庄重整齐的视觉形象。

其四,明代保山张氏墓志碑额的篆书所呈现出来的“空间”和“时间”形式的美,让我们充分感受到了“视的书法对过程运动的逆向回溯,以及其以基于创作时间序列的展开为线索,几乎是书法在视觉艺术王国中令人无比艳羡的特权”〔16〕28。明代保山墓志碑额、墓志盖所展现出来的书法空间视觉图像包括本身的装饰,以及结字、笔法、章法所综合表现出来的变化,从“表层的内容”到“深层内容”〔16〕29共同构成了书法时空交叉,并且还让我们深切地感受到了“篆尚婉而通”〔17〕篆书风格特点。

其五,每个时代书体风格变化是多样和丰富的,明代也不例外。《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》〔18〕中大量的碑额和篆盖的实物资料充分反映这一特点。如明代的御制碑额,从今天出土的实物反映出来的是笔画肥厚、方整圆润,以彰显庙堂之庄严和威仪。如弘治十四年《正觉寺敕谕碑》、弘治十五年《进士题名碑》、正德十年《张懋谕祭碑》、嘉靖二十二年《徐可成诰封碑》等。单从墓志来讲,整个中前期的墓志篆额和篆盖风格的共同取向是秀美明快,即在继承秦以来小篆字学和笔法、章法基础上的方整圆润,但又以笔画的瘦劲爽利为特点,兼之章法上的茂密和疏朗的结合,形成了明代墓志篆额、篆盖美丽娴静和节奏明快的总体风格特点,这样的墓志有弘治十三年《朱镳圹志》、弘治十六年《韦岄墓志》、弘治十七年《姚玉珽墓志》、正德元年《荆端墓志》(见图5)和《董让墓志》(见图6)、正德三年《陈良墓志》、正德四年《郭通墓志》、正德八年《房懋墓志》、正德十年《王佑墓志》和《张懋墓志》、正德十一年《朱安洛妃游氏圹志》、嘉靖二年《覃泰墓志》和《孙洪墓志》、嘉靖二十三年《萧平墓志》(见图7)等不可胜数。

图5 《荆端墓志》篆盖

图6 《董让墓志》篆盖

图7 《萧平墓志》篆盖

以上墓志篆盖均为明代书法中、前期的作品,与张氏家族墓志篆额、篆盖大同小异、异曲同工。

三、余论

综而言之,在书法史上,明代的篆书往往被认为是清朝篆书复兴到来之前的酝酿与积淀。明代中前期保山张氏墓志碑额、墓志盖所展示出来的小篆书风基本反映了明代中前期篆书家群体在继承前代小篆基础上力图求新求变的努力。

就文化传播而言,张志淳家族墓碑石刻,不论诗文还是书法,与明代政治经济文化发展是紧密关联的。明代的科举制度充分考虑到云南作为明朝西南版图的长治久安,从教育政策根本出发,增加了录取名额,激发士子向学的热情,进而推动了当地包括书法在内的文化和教育的进一步发展。《明文进士表》〔3〕327-330载有李忠、张志淳、李宗儒等261人,其中保山一地就有23人。伴随着科举和教育的发展,明朝政府治理西南边疆的政策,促进了当时云南政治经济文化的全面发展,相比之下,由于元政权推行民族歧视政策,元代云南科举入仕的人数很少,据《元文进士表》〔3〕327载仅有苏隆等5人。

所以,在明代的铨选制度下,地处西南边疆地区的保山张氏因明朝政府开发西南边疆的国策得以入仕为官,人际交往范围扩展到全国,因而张氏家族墓志碑额、墓志盖的撰文、书丹和题额由当朝中高层官吏担纲。张志淳及其后人请文人高官为其祖上书碑刻文,主观上是彰显张家的声名和业绩,但客观上也把明朝经典小篆书风传播到了边疆,使边疆地区民众能够学习到中原地区先进的书法文化,具有十分深远的文化传播、文化认同意义。

由古知今或由今知古,均是研究这些碑刻的现实意义〔19〕。收集、保护和研究分析这些碑刻资料,深刻认识到明代铨选制度驱动下,以篆书学习作为字学基础,开启中国书法传统文化的学习和传播是一个良好的历史经验。就书法文化传播的终极意义而言,特别是在云南省努力打造“民族团结进步示范”的新时代,能够更好地将优秀的传统文化进行传播,使边疆民族地区各族人民在政治、经济和文化上不断发展、不断进步,最终实现各民族共同团结、共同进步、共同繁荣。

——钱坫