论我国西洋弦乐作品中的民族化和声技法

陈习

(福建师范大学音乐学院,福建福州 350117)

音乐作品中,和声选择与运用直接影响着作品的艺术表现力与反映内容的深度,也直接决定着作品的风格与流派[1]。我国20世纪西洋弦乐作品中,和声技法的民族化运用,成为中国作曲家们探寻本土风格、彰显民族审美意蕴的重要手段之一。

20世纪30、40年代开始,随着以民歌旋律或以民族民间音调为素材的西洋弦乐作品的逐步增多,马思聪、冼星海、萧友梅等已然流露出对民族化和声手法探索的重视,他们多借鉴欧洲民族乐派以至印象派的某些和声方法,或者采用一些适合于五声音调系统的四、五度和弦,以及附加六度音等和弦构成。50年代后,随着新中国音乐事业的飞速发展,民族化和声探索更是反映在许许多多风格各异的西洋弦乐作品中,如小提琴曲:冯往前《潇湘音诗》、马思聪《新疆狂想曲》、杜鸣心《新疆组曲》;大提琴曲:王连三《采茶谣》、桑桐《幻想曲》、刘庄《浪漫曲》;中提琴曲:关庆武《草原之歌》《娄山关》等。这些音乐作品在对传统西洋和声构成的打破以及纵合化五声结构与中国民族音调的结合方面逐步趋于多样与成熟,这种优良传统对当时及其后的西洋弦乐民族化和声创作有着积极的影响。而20世纪80年代中期以来,音乐创作不断与世界多元文化接触,在进一步吸收西方和声技法经验的基础上,中国作曲家们力图融多元的民族调式和音色音响的精华于和声创作中,在探寻现代和声手法与民族风格的结合中,也收获了众多可喜的成果。以下将通过20世纪不同时期的音乐作品,就中国西洋弦乐音乐创作中民族化和声的主要技法作简要地分析与梳理。

一、色彩性的和声方法

由于东、西方调式基础的差异, 导致调式各音级之间关系的不同, 由此而产生的两种音乐文化传统上的矛盾。如西方传统音乐中大小调功能化的和声关系与我们民族弱功能性的五声性调式传统的矛盾[2]。在西洋弦乐创作中,对于此类矛盾的解决,我国作曲家大多以变换传统的功能性和弦结构,如改用四(五)度叠置和弦、二度叠置和弦、附加音和弦等,来实现西方传统和声体系的功能性削弱,换取与中国民族音调风格的最佳适应。我国的一些音乐理论家在20世纪50—70年代将其划为“色彩性”的和声手法,并曾着重指出它“功能模糊”“动力性不够”的一面[3]24。这种着重于色彩性适应的和声方法,在西洋弦乐作品中,首先以打破传统和声三度叠置结构的姿态,在许多行之有效的实践中,广为人们所熟知与运用。这类和声手法的代表性作品有小提琴曲:陈钢《心中的太阳红又红》、杜鸣心《新疆组曲》、许舒亚《小提琴协奏曲》、朴瑞星《长白魂》、房晓敏《觅》;大提琴曲:萧友梅《秋思》、王强《嘎达梅林》、姜文涛、曹玲《节日的天山》、郭祖荣《幻想曲》、王连三《风雨童年》、陈铭志《湘江之歌》;中提琴曲:关乃忠《草原之歌》;低音提琴曲:张宝源《草原之歌》。还有,谭小麟《小提琴与中提琴二重奏》、马思聪《第一弦乐四重奏》、陈铭志《钢琴三重奏》等等。

(一)四五度叠置和弦

传统和弦结构的“三度间音”,强化的是西方大小调和声的功能性基础,而四五度叠置的和弦弱化了这种稳定构成,从而突破了西方和声体系中赖以存在的基本形式——三度叠置的和弦结构,使和声语言具有一定的民族风格。

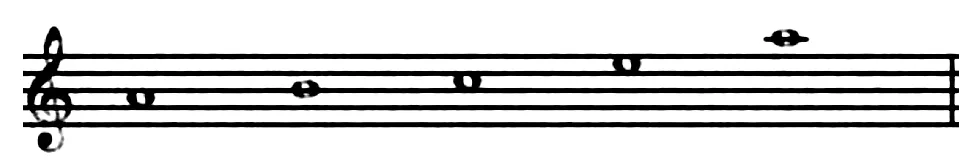

例如:郭祖荣《幻想曲》中段行板部分见谱例1。

谱例1

这是独奏大提琴的一段主题,采用了舒缓的波浪式旋律线条,在独奏声部长气息的音响流动中,钢琴右手声部前四小节通过从大提琴旋律进行的音列中提取出来的五度或四度和弦叠置的和声延展(be-bb、be-ba、bd-ba),有效地实现了四度关系:bB宫→bE宫→bA宫这三种调式与宫音的更替,层层推进了音乐的情感起伏。同时,为了增强四五度叠置和声的音响色彩,还依靠钢琴低音声部音级的流动来进一步获得和声的色彩感与动力感。

(二)二度叠置和弦

我国丰富多彩的民族民间音乐旋律中,大二度音程作为五声音列的基本构成部分,与传统的三度叠置和声有着较为明显的音响差异,故而对于音乐作品五声民族风格的塑造能够起到一定的烘托性作用。因此,在实际的音乐创作中,这种音程的使用也十分普遍。而小二度是“尖锐的不协和”音程,它所蕴藏的丰富的表情功能是近现代作曲家们正大力开掘的一块领地[3]27。因此,我国西洋弦乐作品中,以大、小二度音程结合为基础的和声材料的运用也表现出了巨大的价值与潜力。

《觅》(房晓敏曲)主题展开部分见谱例2。

谱例2

这个段落中,除了bb-c构成大二度外,其他旋律声部的音程关系皆是纯四度与纯五度。衬托性声部中每一个小节各自都有出现同样组合的大二度关系:第一、二小节以大二度柱式和弦的碰撞直接获得;第三、四小节则运用了类似古筝或古琴类弹拨乐器的琶奏手法,虽然二度音程并不同时出现,但流畅、快速的声部贯串却令人感受到这一音响的整体;而且,伴奏的每一小节都与旋律声部形成大二度关系(乐句首尾与旋律为八度关系),这种细致的处理方式,生动的点染出音调的民族性格和情趣。

《欢乐舞曲》主部主题处见谱例3。

谱例3

这段主题以云南彝族民歌《快乐的啰嗦》发展而成,汲取其民间音乐“阿细跳月”中独特的小二度音调更替,融入新的和声组合中。大提琴声部在A羽调跳奏着欢快明朗的音乐主题,钢琴声部则通过e、be与a、ba两组小二度音程的和弦叠置,产生独特的音响碰撞,描绘了一幅彝族人民欢歌载舞的生活画卷。

(三)附加音和弦

与四五度叠置和弦弱化功能性的手法相一致,在一些西洋弦乐作品的和弦结构方式中,也有采用三度叠置框架中“外音”构成的附加音和弦,可以有效地冲淡三度结构稳定的功能意义,继而获得富有一定民族情调的音响色彩。它具有和弦结构形态上的“偶合”性质,这是作曲家在追求和声色彩民族化时,缘于听感认知的一种逻辑表露[4]。

《赛里木湖抒情曲》(黄虎威曲)的中间乐段见谱例4。

谱例4

在这个段落中,贯穿地采用三连音、五连音、六连音、九连音……等多种不规则连音节奏型,展开了一个充满着维吾尔族音调风格的、热情洋溢的舞蹈性片段。和声运用中,以乐曲主调(a小调)的属和弦:e-g-b为音程骨架,附加了大二度和弦外音#c的色彩性润饰,与三音(g)构成增四度的特殊色彩,解决了维吾尔族民歌旋律和声上的要求,使其更好地体现民族风格。

二、五声纵合化的和声方法

五声纵合化方法,是“将横向的五声性旋律材料作纵向组合所形成的和弦形态”[5]的和声手法。这种和弦结构方式,与三度、四度叠置之和弦音响有着较大的差异,它不依赖于某一种或两种固定合成的音程关系,而是以主题旋律的五声调式元素为基础,直接将横向音调材料铺展开来作纵合处理。这样获取的音响形态在横纵有序交织的轨道中,实现旋律音调内涵更为细腻而深沉的表达。这类和声手法的代表性作品有小提琴曲:马思聪《山歌》、陆培《满江红》、马思聪《第四回旋曲》《双小提琴协奏曲》、靳延平《狂诗曲》、黄虎威曲《峨眉山月歌》;中提琴曲:李自立《第一中提琴协奏曲》;大提琴曲:方岽清《林冲》、陈其钢《逝去的时光》;张豪夫《第三弦乐四重奏》等等。

马思聪《第四回旋曲》中部的展开式主题见谱例5。

谱例5

这首作品中的音调素材基本由六声调式音阶组成,因为多出一个偏音,因此旋律带有一种别样的民族韵味。这个例子中,独奏声部以平稳的持续音强化横向的线性旋律,而伴奏声部富有多变的调性色彩。这里可以看到,从第一小节开始,民族五声调式中的横向旋律正音“do、re、mi、sol、la”(五声曲调的首调唱名),多次通过C宫、D宫、C羽等五声调式的变换呈示,依次以横化纵、有序地排列其对应和声。

李自立《第一中提琴协奏曲》第一乐章的中部见谱例6。

谱例6

独奏中提琴以密集的十六分音符急板递进,与之相配,钢琴伴奏采用短促有力的柱式和弦加以辅助,塑造了一个扬鞭策马、竞相追赶的蒙古族牧民生活画面。这里,钢琴低声部保持D徵调式主音(G)的根音进行,钢琴右手声部则提炼横向旋律声部每两小节的音高材料作纵向的和弦组合,构成了以“d-e-g-a”为主体的特殊的五声纵合化和弦形态,进一步诠释了民族音调内涵。

张豪夫《第三弦乐四重奏》引子部分见谱例7。

谱例7

这里,作曲家保留了具有民族特色的五度音程框架,有意规避大三度音程,而设定五度框架内的大二度、小三度和小七度为特征音程[6]。弦乐重奏的四个声部主题,分别围绕着民族五声调式中的商调四音列“re、mi、sol、la”(首调唱名)而展开,它们依次以相隔一拍的颤音形式进入,通过由慢至快的渐变节奏呈示,以及非均分弹性变速节奏的细致处理,递进地铺陈了富于动力性的和声核心动机,使该乐曲在鲜明的民族风格意韵中又不失现代美感。

三、以特殊的民族乐器音响为依据,寻求相应的和声组合

我国源远流长的历史也造就了民族民间乐器自节奏、音色、音响及其演奏技法的独特性与丰富性。而近现代中国作曲家们在挖掘这些民族乐器之个性化音响形态的努力中,积极探寻其间各式各样的音色音响组合、纵向和声设计、技术技法借鉴等方面的宝贵经验,并以此为据,寻求相应的和声组合,继而实现西洋弦乐创作之新音源新色彩的音响扩展。这类和声手法的代表性作品有小提琴曲:陈钢《毛主席的恩情唱不完》、黄辅棠《笙舞》《太平鼓舞》、张靖平《马头琴之歌》、张延龄《春到江南》、王志杰《草原音画》;中提琴曲:关庆武《草原之歌》、郭文景《戏曲两折》;大提琴曲:陈铭志《节日的欢喜》《草原赞歌》、瞿小松《山歌》;低音提琴曲:张宝源《草原之歌》;许舒亚《第一弦乐四重奏》等等。

陈钢《毛主席的恩情唱不完》中段部分的主题见谱例8。

谱例8

这个例子中,旋律在钢琴声部流淌,这里的钢琴织体质朴、单纯,采用了分解和弦的写法。小提琴声部主要围绕着主调三和弦的拨奏技法而展开,生动地模拟了民族弹拨类乐器“扫弹”的特殊音色。而和声手法上,则应用双六度叠置和弦(a-f-d)与四、五度叠置和弦的交错进行产生出维吾尔族民间乐器“东不拉”的音响。

瞿小松《山歌》第三部分中的芦笙音响见谱例9。

谱例9

这里的大提琴独奏借鉴了苗族二声部芦笙吹奏舞蹈性乐曲时的音响形态,以五度关系的大提琴A-D两弦空弦音这一持续的核心音程,模仿了芦笙吹奏中保持固定音高的主声部;而以b-g、a-d与c-g、a-d两组双音的更迭,在强化根音支点的基础上,既以b-c音小二度半音关系引出了苗族“飞歌”同主音大小调的交替感,又通过连续八分音符的重音移位展现了富于节奏律动的舞曲风格,而这恰恰也是芦笙支声部在织体上富有层次感的表现形态。

四、以民族民间音乐的特性音阶、调式为基础的和声音响

在我国多彩多姿的民族民间音乐中,有着不少区别于西洋大、小调的调式与音阶类别,尤其是一些留存着最为古朴、独特的调式音阶构成的少数民族音乐中,往往蕴藏着该民族风格的音乐语言与思维逻辑的独特调式音阶。在20世纪的西洋弦乐创作中,这些与众不同的调式音阶,已然引起中国音乐家们的关注,他们通过各种方式的和声音程交融和人工合成音阶设计等方法,最大限度地开发其音响表现上的特质,形成多元化的和声音响结构。采用这类和声手法的代表性作品有小提琴曲:陈钢《苗岭的早晨》、夏良《幻想曲》、马思聪《新疆狂想曲》、黄虎威《赛里木湖抒情曲》《月夜歌》《冯往前潇湘音诗》、宋名筑《川江魂》、李滨扬《云岭之诗》、胡慧明《新疆随想曲》、张难《D商调小提琴协奏曲》;大提琴曲:梁楠《古·秦》、陈铭志《湘江之歌》等等。

陈铭志《湘江之歌》的A部主题见谱例10。

谱例10

该乐段开始处,独奏大提琴声部就以清晰的D羽调式属性,演绎了一个引用湖南民间音调写成的音乐旋律。该主题以三度音程间轻快俏皮的相互跳跃构成主体音乐形象。而曲调中徵音上方二度音#C的运用,产生了具有湖南花鼓戏音律内涵的“la、↑dol、re、fa”这一特色音调,同时采用左手颤指技巧,进一步润饰了这一色彩性变音。而在伴奏声部中,同样在主属和弦的交替中强化了这一介于徵音与羽音间的“清徵”音的独特色彩,为乐曲更添浓郁的民族韵味。

宋名筑的小提琴与乐队协奏曲《川江魂》的主题部分见谱例11。

谱例11

上例中,作曲家以人工合成方式构成的新音阶样式(谱例12)作为作品和声结构的依据。

谱例12

这里是在完整的A宫调式音阶(la-xi-#do-mi-#fa)基 础 上,强 化 了la→do与la→fa这两组分别以小三度与小六度进行为特征的小调性色彩音程,故而在这个刻意为之的人工音阶中,可以看到融合了A宫五声调式音阶与小调特性音程的人工七声调式:la-xi- do-#do-mi- fa-#fa,而其中由此形成的do-#do与fa-#fa的两组小二度音程变化与碰撞,造成了一种变幻性的调性游弋色彩。

这个汇融了大小调体系之明暗色彩变换的七声调式音阶,并非纯粹出自于作曲家的独立设计,而是源自于四川巴蜀地区丰富的民族民间音乐。以如今四川境内的巴蜀支脉音调体系为例,其地域性民间音乐的基本音阶形态见谱例13。

谱例13

这个音调体系以羽音为中心,在其特性音阶形态中,就包含了大二度、大小三度、纯四度等特性音程。这些典型特征无一例外地移植入新的调式和声中,同时作曲家再巧妙地使用c-#c、f-#f这两组小二度音程的“人工偶合”,使乐曲在提炼与综合地域性民间音乐的基础上,又能大胆地打破传统调式形态的序进方式,弱化民族调式中心的地位,增强了作品的现代感与个性化色彩。

五、线性结构的和声方法

在处理和声的纵横向关系时, 如着重强调横向的声部运动方式, 并以逻辑化的声部线条作为和声结构的出发点,这便形成线性结构的和声方法[7]。这种结构恰恰源于一种自然组合,即每一声部构成在其各自运行的横向线条中的对应性纵向呈示,所以必然脱离传统和声功能法则的制约。而这一和声方法,体现了中国人偏重线条,注重横向线性发展的“以横代纵”的逻辑思维特点[8]。

1.平行和声进行

各声部按同一结构的音程或和弦作同一方向的和声运动, 形成平行关系的线性进行, 习惯上称之为平行进行[7]。这种在西方大小调功能体系中普遍禁用的和声手法,可以削弱传统西洋功能和声的调中心地位,淡化音级间稳定的倾向性,且能够较好地适应中国民族音乐风格之线性旋律塑造的需要,故而在中国作曲家笔下,二度、五度、七度等平行和声进行,以及类似于七和弦、九和弦等平行和弦转位,都成为大家普遍采纳的和声方法。这类和声手法的代表性作品有小提琴曲:冯往前《潇湘音诗》、杜鸣心《第一小提琴协奏曲》、陈钢《迎来春色换人间》、陆培《满江红》、江文也《颂春》;大提琴曲:《第二大提琴与钢琴奏鸣曲》(高平曲);谭小麟《小提琴与中提琴二重奏》《小提琴与中提琴二重奏》等等。

谭小麟《小提琴与中提琴二重奏》的第二乐章第一部分主题呈示见谱例14。

谱例14

这里运用了bB大调系统的和弦序进,一方面保持了调性上的稳定性,另一方面也给主题带来和声的起伏效果。而中提琴声部作为伴奏,以五度平行音程的固定附点节奏型连续出现,既蕴含了民间音乐特色,又呈现出线性上行的渐进趋势,有效地烘托出紧张音乐氛围。

杜鸣心《第一小提琴协奏曲》的呈示部末尾处见谱例15。

谱例15

这是在副部主题之后的一个连接性段落,运用了连续的平行九和弦进行,密集的三度排列造成了“音块”般紧张、浓密的特殊音响,使人们清楚地感受到它与副部主题在情绪表现与织体形态上的差异,彰显出恍惚迷离的色彩对比,对于上下乐段的承接也起到很好的桥梁作用。

2.线条化和声进行

各声部采用不同的音程距离或和弦关系,大致按照同方向、反方向或倒影式对称走向所作的和声运动,即均可形成线条化和声进行。在这里,传统和声的功能逻辑被声部运动的线形逻辑所取代[3]44。这类和声手法的代表性作品有小提琴:杜鸣心《新疆组曲》、张柯《草海音诗》、马思聪《双小提琴奏鸣曲》、房晓敏《觅》、马思聪《第四回旋曲》、许舒亚《第一弦乐四重奏》;低音提琴曲:杜鸣心《随想曲》等等。

杜鸣心《随想曲》中部的第一主题见谱例16。

谱例16

独奏低音提琴以半音化递进式的顿弓演奏推进,钢琴伴奏则采用柱式和弦形态为主,乐谱中钢琴右手高声部从第一小节C开始,依次逐拍半音上行,直至最后一拍的D音。而钢琴左手声部由第一小节的F音开始,以逐拍下行的半音级进到达第二小节的C音。第三小节开始,也几乎全是按照这种下行级进的方式,一直衍进至最后一小节的D音。这种贯穿着线条化和声的应用,特别是低音线条的下行级进,既弥补了该主题在横向旋律线条呈示上的不足,又深化了对于独奏低音提琴厚重之音色表现力的进一步烘托。

六、结语

上述几种和声结构方式方法,是对20世纪以来中国西洋弦乐创作中和声民族化手法主流的探讨,而对于序列和声、复合和声以及自由十二音和声等现代和声技法,鉴于其还未完全融入和声民族化追求的共性选择中,故而尚不述及。同时,尚需说明的是,本文所用的作品谱例是从笔者所能搜集的西洋弦乐作品中选取的,这远不是百余年中国西洋弦乐创作的历史全貌。由于文章的目的不是中国西洋弦乐作品精粹的汇集,而是对民族化和声技法这一特定问题的探讨,故而选取了这些经过绝大多数人们演奏并公开发表的富有代表性的作品谱例。如上所见,我国民族调式和声,具有灵活性、兼容性、多样性等特点,使之没有确切划一的逻辑普法可寻,且随着当代中国音乐艺术的逐步发展,作为音乐艺术表现之重要手段的和声技法,也将大势所趋地在东西方音乐文化的相互融通和渗透中,进一步加强富于中国特色的和声语言的拓展与创造,展现出更为异彩纷呈的美好图景。