幼小社会领域的课程目标衔接研究

陈丽蓉 郭良菁

【摘要】本研究借助文本分析法,分析和论证《3—6岁儿童学习与发展指南》社会领域目标和《义务教育品德与生活课程标准(2011年版)》目标的衔接性,依据对应关系将课程目标分为“有对应关系”和“没有对应关系”两类,然后运用儿童认知发展规律和社会发展心理学相关研究成果,分析“有对应关系”各对目标中蕴含的心理要素并论证其衔接性。研究发现,目标衔接关系可分为重复、缺失、增加、提升四种情况。分析显示,小学低年段社会领域课程目标中“自尊”要求、“尊重他人”要求、“协商制定规则”要求缺失,“规则遵守”要求提升。本研究据此建议在课程目标制定和实施的过程中加强对幼小衔接的关照。

【关键词】社会领域课程;幼小衔接;课程目标

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2022)03-0010-07

在我国,幼儿园和小学机构独立,分属不同学段,幼升小是儿童面临的一次重要转折,幼小衔接成为长期以来的教育热点之一。课程目标决定课程性质与价值、教学目标与内容、教学实施建议等方面,是教师进行教学的重要依据,其衔接性值得关注。鉴于社会领域是儿童重要的发展领域,儿童对小学这一新环境的适应又是幼小衔接中的重要内容之一,对儿童的学业有着重要影响,本研究聚焦幼小社会领域课程目标的衔接性。

所谓幼小课程衔接,是指幼小课程之间的连续性、连贯性和持续性。〔1〕当前,对课程目标衔接性的研究主要从是否符合儿童心理发展规律、目标结构框架是否一致、目标要求难度是否合适三方面展开。本研究使用文本分析法,以《3—6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)和《义务教育品德与生活课程标准(2011年版)》①(以下简称《品生课标》)两份文件中社会领域课程目标为分析对象,提取目标中所包含的心理要素,再结合发展心理学相关研究成果论证两者间的衔接性。

一、寻找共同的分析框架

幼小社会领域课程都服务于儿童社会性和人格发展。社会性和人格的概念具有丰富的内涵,其中有一些是被普遍认可并对儿童发展来说非常重要的方面。这些重要方面按指向的对象不同可分为:(1)指向自我的发展,包括自我概念、自尊、自我控制和调节、个性品质(诚实、礼貌、负责任等)的发展;(2)指向他人的发展,主要指与同伴、成人交往中的态度、交往技能等的发展;(3)指向社会的发展,即对社会的认知、态度和行为的发展,社会包括社会环境、社会活动、社会规范、社会文化等。

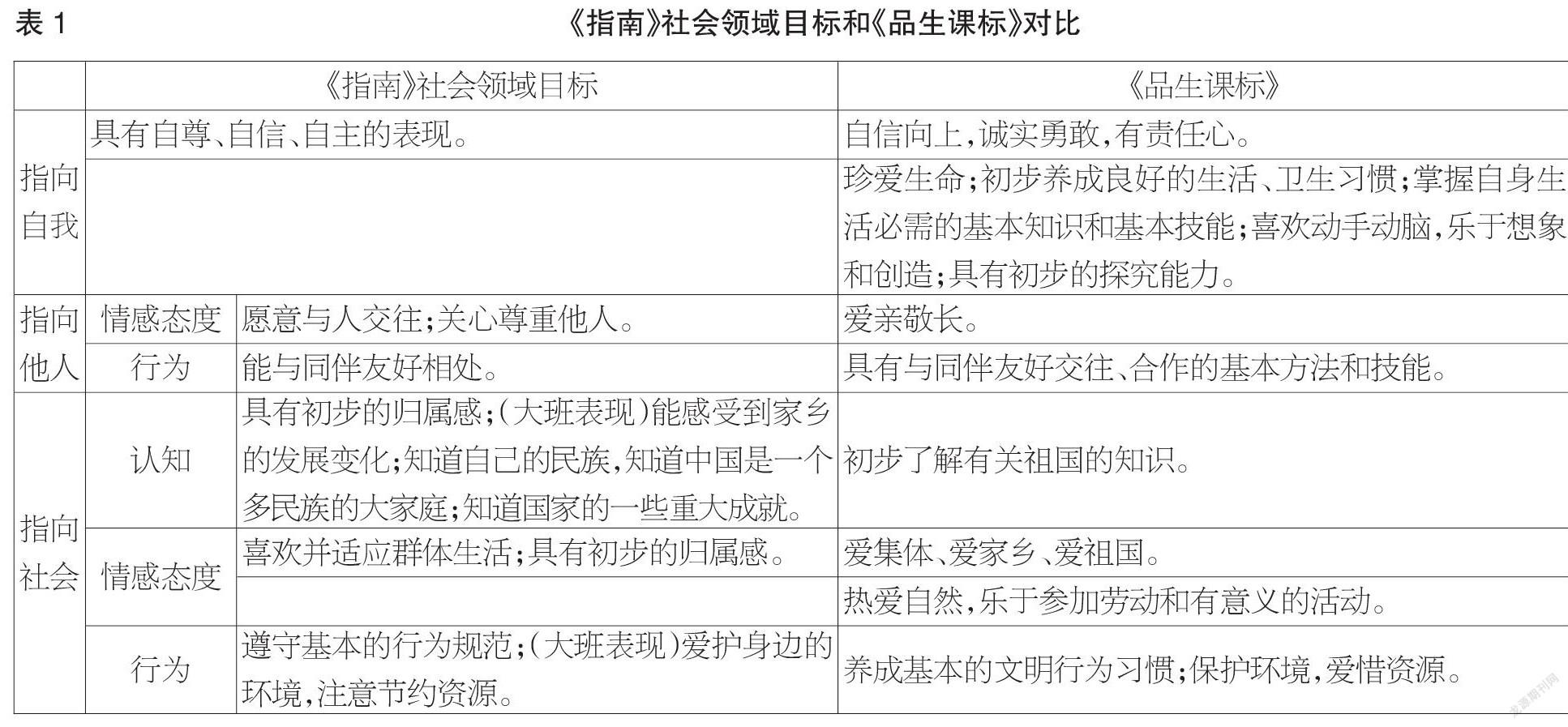

本研究按这一分析框架整理幼小社会领域课程目标,并依照“知、情、意”的基本框架做进一步划分(见表1)。

由表1可知,《品生课标》中的部分课程目标与《指南》“没有对应关系”。本研究对衔接性的论证仅针对“有对应关系”类目标,体现在内容的联系上,分为重复、缺失、增加、提升四种情况。重复是指小学的目标在幼儿园的相关目标上原地踏步,没有进一步提升难度和扩大广度;缺失是指幼儿园的相关目标到了小学就不再受到重视而缺失;增加是指《品生课标》中在某一方面增加了《指南》中没有的目标要求;提升是指小学的目标在幼儿园相关目标的基础上有所提高。“原地踏步”是否合理?“不再受到重视”是否科学?儿童的社会性发展是循序渐进、螺旋式上升的,还是跳跃并导致幼小目标断层的?这些问题都需要基于幼小衔接阶段(5—8岁)儿童身心发展的规律和特点做出解答。

二、衔接性分析结果

(一)“指向自我”部分的目标

由表1可知,《品生课标》中指向自我的目标是“自信向上,诚实勇敢,有责任心”,着眼于个性品质的培育。对照《指南》可以发现,《品生课标》中有关自尊、自主的發展要求缺失,自信的发展要求不变,增加了有关“诚实”“有责任心”的要求。现根据目标的变化展开衔接性分析。

1.“自尊”“自主”目标的缺失

自尊是人格系统的重要成分,3—9 岁儿童自尊的发展呈现较大波动:3—4 岁时上升,4—7岁时缓慢下降,此后又呈上升趋势。〔2〕直到青少年早期,个体的自尊水平都是不稳定的,到青少年晚期和成年早期才逐渐稳定下来。〔3〕可见,整个儿童期自尊感的发展并不稳定,对自尊感的重视和要求应贯穿整个儿童—青少年期的发展过程。因此,有关“自尊”的目标在《品生课标》中的缺失是不合理的。

自主性是指自己成为自己行动的主体,不依赖他人自由地做出自己的判断、主张和行动。〔4〕儿童的自主性可从“知、情、意”的角度来划分。〔5〕行为自主是指个体主动、全面地展示自己的独立功能,如自己决定、管理自己的行为;认知自主是指在认知方面的自我主张,面对外来的压力能坚持自己的意见。〔6〕《指南》目标中要求大班儿童在个人事务方面自主选择和决定,如自己完成穿衣、吃饭等,自主选择游戏活动,体现了儿童作为主体的行动自觉;“与别人看法不同时,敢于坚持自己的意见并说出理由”则体现了对儿童认知自主的要求。

《品生课标》中没有明确提出对“自主”的要求,但在有关行为和习惯方面提出了“初步养成良好的生活、卫生习惯”“养成基本的文明行为习惯”“乐于参加劳动和有意义的活动”等目标。这些目标强调儿童的行为自主,而行为习惯的养成离不开儿童作为主体的自觉、对自己行为的管理和决定。可以认为,这些更为综合和复杂的目标已经包含对自主的要求了,《品生课标》中对“自主”的要求只是在表述上缺失,自主性的发展要求是与幼儿园阶段有衔接的。

2.“自信”目标的重复

自信心,或称自信感,是指个体能够客观认识和评价自身行为能力与价值的体验。儿童在5—7岁时自信心缓慢上升,到7岁时有所下降。〔7〕在整个儿童期,自信心的发展呈现出随年龄增长而减弱的趋势,年长儿童相比年幼儿童,自我评价的依赖性、不稳定性逐渐增强。〔8〕可见,在《品生课标》中保留对“自信”的要求是合理的。

3.新增“诚实”“有责任心”的要求

《品生课标》新增的要求中,“向上”“勇敢”是对儿童性格的期望,“诚实”“有责任心”是对儿童品德的要求。性格体现在对己、对人、对事物的态度和言行上,性格与社会道德相关时,就表现为人的品德。〔9〕现对有关品德的要求做简要分析。

《指南》在“遵守基本的行为规范”目标中要求大班儿童“做了错事敢于承认,不说谎”,体现了有关“诚实”的要求。根据皮亚杰儿童道德发展阶段理论,5—8岁儿童道德发展处在道德他律时期,对规则的遵守主要依赖对权威的服从以及害怕惩罚的心理,品德的形成具有不稳定性,对小学低年段儿童有必要继续强调、巩固“诚实”的品质。

责任心,是指个体在社会生活中,认识到所承担的社会角色,并产生相应的情感体验和行为。〔10〕幼儿的责任心包含六个维度。任务责任心、自我责任心和承诺责任心是主要表现形式,与自身密切相关,具有“我向”的特征;过失责任心、他人责任心、集体责任心则是次要表现形式。这可能与幼儿由近及远、从自我中心向去自我中心发展的心理特点有关。〔11〕《指南》“人际交往”目标中要求大班儿童“自己的事情自己做”,“社会适应”目标中要求大班儿童“能认真负责地完成自己所接受的任务”,均表明责任心主要指向对自己负责。《品生课标》中的“责任心”指向“培养儿童对自己负责、对他人负责、对社会负责的生活态度”。〔12〕可见,小学对责任心的要求有所提高,由对自身负责扩展到对他人和集体负责。反映在目标中,“初步养成良好的生活、卫生习惯”“掌握自身生活必需的基本知识和技能”是个人事务方面的责任要求,而“养成基本的文明行为习惯”“保护环境,爱惜资源”等有关社会公德的培养则体现了对他人责任心、集体责任心的要求。

(二)“指向他人”部分的目标

由表1可知,《指南》和《品生课标》中“指向他人”部分的目标可分为“情感态度”和“行为”两方面。

1.“情感态度”部分目标的衔接性分析

《指南》目标中的“交往意愿”是进行各种更为复杂和综合的社会活动的心理基础,发展儿童的“交往意愿”也只有在各种活动中进行。《品生课标》中“乐于参加劳动和有意义的活动”等目标已然包含对“交往意愿”的培养,是“愿意与他人交往”的表现。

《指南》目标中包含“关心”和“尊重”的要求,《品生课标》中指向他人的情感仅有“爱亲敬长”。《品生课标》中虽在表述上缺失“关心”的目标,但重视对亲长“爱”与“敬”的情感培育。道德品质的培养需要以情感的认同与接纳为中介,这种“爱”与“敬”的情感可以自然而然地生长出“关心”的态度和行为。

“尊重”目标在《品生课标》中也有缺失。《指南》中对“尊重”的要求不限于尊重亲长,还要求大班儿童尊重社会劳动者和接纳差异,内涵比《品生课标》中的目标要丰富。那么,更普遍地尊重他人的要求在小学低年段的缺失是否合理呢?儿童会出于维护内部集团(如家人和朋友)和谐的义务而尊重年长者,〔13〕而对外围集团(如邻居和陌生人)的尊重则需要儿童有更高水平的观点采择和共情等社会认知技能的参与。研究表明,对角色的观点采择是儿童产生共情的认知基础,它反过来激发儿童产生采取尊重行为的意愿。〔14〕可见,发展出不限于对亲长的更普遍的尊重情感,有助于儿童观点采择和共情这些更基本的社会认知的发展,从而促进儿童关心、同情、助人等利他行为的发展。因此,在《品生课标》中应当延续《指南》中有关尊重他人的要求。

2.“行为”部分目标的衔接性分析

幼儿园和小学都关注儿童同伴交往的技能问题。《指南》在“能与同伴友好相处”目标中对大班儿童的要求涉及邀请、合作、分工、协商、交流意见等技能,《品生课标》在“具有与同伴友好交往、合作的基本方法和技能”目标的表述上更强调“合作”。儿童的合作行为与对自我—他人關系的认知密切相关。〔15〕5—8岁儿童逐渐“去自我中心”,更能从他人的角度思考他人的立场与观点,从而表现出更高水平的合作行为,且合作行为更为多样,合作解决问题的策略也运用得更加灵活。〔16〕人际交往是社会性发展的重要途径,同伴关系又是儿童在学校中最重要的社会关系,因此在小学低年段继续强调同伴交往技能、提升对合作的要求是合理的。

(三)“指向社会”部分的目标

所谓“社会”专指人与群体、组织组成的关系系统,“指向社会”与前述“指向他人”的区别在于并不指向具体个人的交往,而指向对家庭、社区、家乡、民族、国家等人类生活共同体的认同和适应。

1.“认知”部分目标的衔接性分析

“指向社会”的认知是形成对社会的情感态度的基础。《品生课标》中的目标意在引导儿童初步了解有关祖国的知识,增强儿童对祖国的认同感和自豪感。内容从了解国旗、国徽、国歌,了解家乡的风景名胜和自然资源开始。〔17〕《指南》仅在社会适应领域“形成初步的归属感”目标中要求大班儿童知道有关家乡、民族、国家的知识,以形成“初步的归属感”。从具体内容上看,小学以国旗、国徽、国歌这类具体可感的祖国的象征物为载体,以认识家乡风景名胜、自然资源这类贴近儿童生活经验的事物为途径,进行爱国、爱家乡教育。这考虑到了处在过渡阶段的小学低年段儿童还保留某些前运算阶段的发展特点,对家乡、国家、民族的认识受具体知觉和表象影响。因此,这部分“认知”目标符合幼小衔接期儿童的认知特点。

2.“情感态度”部分目标的衔接性分析

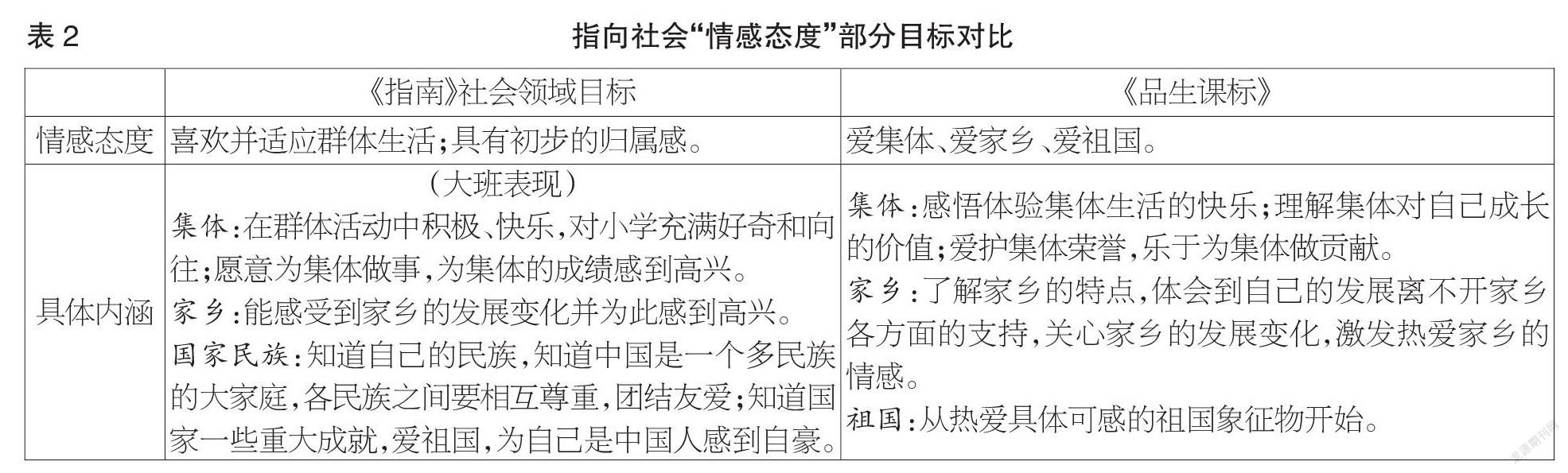

“情感态度”部分目标的对比如表2所示。《指南》和《品生课标》在目标表述上强调不同的心理要素,前者要求幼儿“具有初步的归属感”,后者强调发展儿童对不同空间系统的“热爱”,但在具体内涵上二者有相似和承接之处。

在情感对象方面,《指南》中按照儿童的生活空间从班集体、家乡、祖国来分述大班目标,而小班目标还涉及作为社会初级单位的“家庭”。由此,从小班到大班形成一个以儿童为中心点向周围环境辐射的空间系统。这符合儿童期归属感发展由近及远、由熟悉到陌生的发展规律。〔18〕《品生课标》中延续这一思路,提出“爱集体、爱家乡、爱祖国”,由浅入深,层层递进。

情感性质方面的发展体现三个层次。第一,从“情绪”(emotion)发展到“道德情感”(feeling)。《指南》中要求儿童表现出“高兴、自豪”等情绪,《品生课标》中则注重培育儿童“热爱”的道德情感。情绪指向喜怒哀乐本身,具有较强的情景性、激动性和短暂性;而情感“指向对某一特定客体发生的有组织的情绪意向体系,具有一定的稳定性和深刻性”。〔19〕可见,《品生课标》中对指向社会的情感态度的要求有所提升。第二,从“基础性情感”发展到“社会情感”。归属感和安全感、敬畏感、自尊感同出于人类本性的、自然的基础性情感,对社会性道德情感发展具有驱动和保证作用,道德情感的发展以基础性情感的满足为前提。〔20〕幼儿阶段归属感这一基础性情感的发展,有助于小学低年段“热爱”这一社会道德情感的同化、生成。第三,从强调“需要”到培养“情感”。“归属感”是个体希望从属于群体,得到同情与爱的需要。〔21〕需要的满足是产生情感反应的前提。〔22〕因此,从作为一种基本需要和基础性情感的“归属感”发展为“热爱”的道德情感,符合情感发展规律。据此,研究者认为二者得到了良好的衔接。

3.“行为”部分目标的衔接性分析

“行为”部分目标的对比如表1所示。同样强调对“社会常规”的遵守,小学低年段的要求较幼儿园大班有如下变化。

第一,规则遵守范围扩大。从内涵上看,《指南》中行为规范涉及的规则主要是班级空间里的游戏和活动规则、同伴交往规则;《品生课标》中文明行为习惯指向的是更广阔、普遍的公共生活规则的遵守,意在“培养儿童最基本的公民道德素质”。皮亚杰认为,道德是包含许多规则的系统,个体的道德发展正是开始于对游戏规则的遵守。〔23〕因此,从《指南》中强调游戏、活动规则到《品生课标》中强调公共生活规则,符合儿童对社会系统的认知由小到大、由近及远的发展规律,是合理的。

第二,规则遵守的要求有变化。《指南》在“遵守规则”目标中要求大班儿童在认知上能“理解规则的意义”,在行为上能协商制定规则。《品生课标》中同样重视规则认知,要求“体会规则的意义”“认识纪律的重要性”,但有关协商制定规则的要求缺失。前运算阶段(2—7岁)儿童还没有发展出成熟的规则意识和行为。在小学低年段继续强调规则认知、规则遵守是必要的。到了具体运算阶段(7—11岁),儿童能对具体事物按逻辑规则进行思考,思维获得可逆性,更能理解自己和他人的思想,协调多方观念。此时,应当培养儿童自主协商制定规则的能力,促使儿童从道德他律走向道德自律。因此,《品生课标》中应当继续纳入协商制定规则的要求。

第三,从要求“遵守规范”到要求“养成习惯”。当行为在同样的情境中被频繁、一贯地执行,行为就会变成习惯。〔24〕习惯养成在心理方面是从服从到认同再到内化从而形成心理定势的过程,反映在外在行为上是从被动到主动再到自动的过程。〔25〕幼小衔接期儿童处于他律道德阶段,对文明行为规范的遵守多出自对成人权威的服从、认同,恐怕难以达到“形成心理定势”的“自动化”水平。此外,习惯养成还需要更强的心理技能,如识别自己每次行动是否遵守目标所需的自我监控技能(self?monitoring),为了达成长期目标必须抑制短期诱惑所需的自我控制技能(self?control capacity)等。而这些心理技能在小学低年段未必有质的提升。因此,研究者认为,从幼儿园仅要求儿童表现出遵守规范的行为到小学低年段要求儿童养成遵守规范的习惯,其间跨度过大,在实践中还可能导致教师苛责儿童规则遵守的反复性、不一致性。如果将要求改为“初步养成基本的文明行为习惯”似乎更加合理。

(四)衔接性分析小结

通过分析和论证可发现,判断衔接的合理性主要从以下三方面考虑。(1)目标要求所蕴含的心理要素在幼小衔接期(5—8岁)的发展规律。(2)该心理要素在幼小衔接期发展的稳定性。如果该心理要素在学前期发展稳定,就可以在小学阶段加以淡化或继续加以巩固。如果是重要心理要素,其发展变化到成熟需经历长久过程,那么就需要在整个儿童青少年期的课程目标中持续加以关注。(3)简单目标和复杂目标的关系。应当考虑是否将某些在小学低年级不再强调的简单心理要素纳入更复杂、高级的目标中。

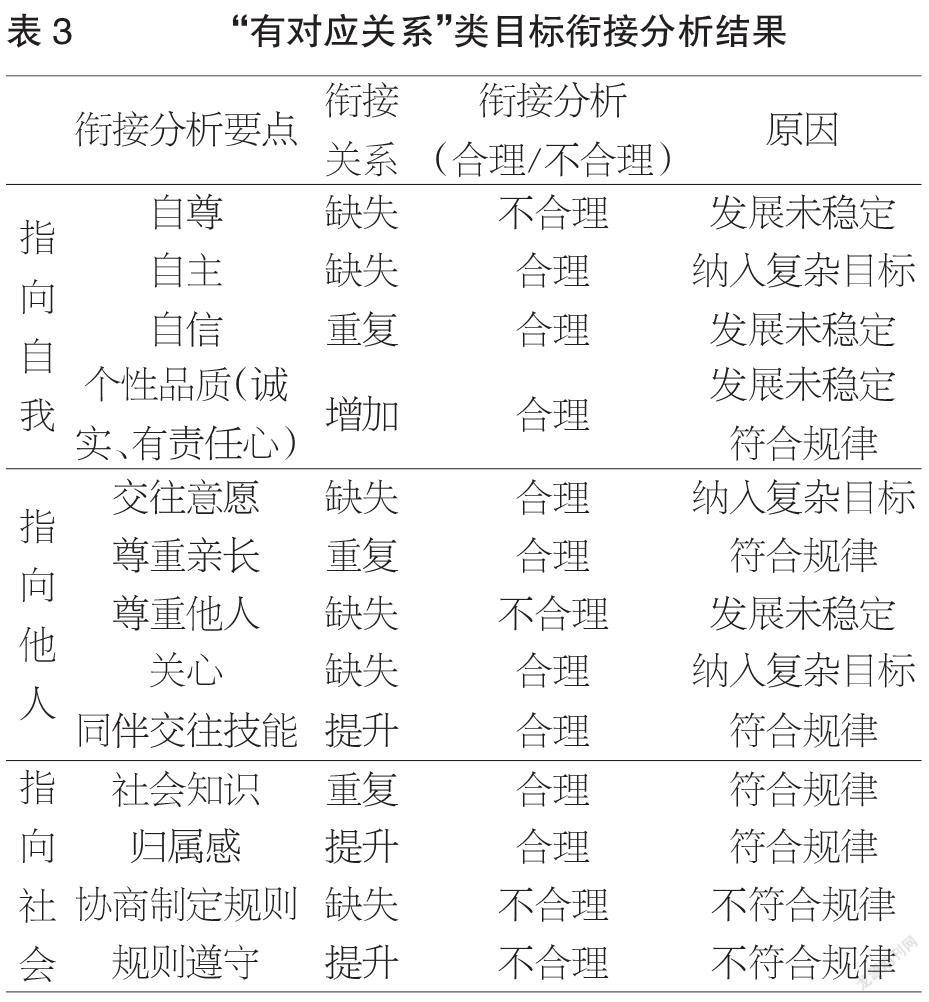

衔接性分析结果如表3所示。本研究依照上述分析将衔接判断的依据简要概括为“符合/不符合规律”“发展稳定/未稳定”“纳入复杂目标”。

衔接性分析的结果显示,在13个衔接分析要点中,9处衔接合理,4处衔接不合理,分别是“自尊”要求缺失,“尊重他人”要求缺失,“协商制定规则”要求缺失,“规则遵守”要求提得过高。

三、建议

本研究利用发展心理学研究成果,细致分析“有对应关系”类目标中的心理要素及衔接性问题,为当前幼小社会领域课程的衔接带来如下建议。

首先,社会领域课程目标的制定应加强对幼小衔接期儿童社会性发展心理的关照。既要分析课程目标中蕴含的心理要素,关注该要素在幼小衔接期的年龄发展特点;又要基于整个儿童—青少年期发展的整体视角关注某一心理要素何时趋于稳定的问题,对照幼儿园阶段目标科学取舍。在此基础上,综合考虑发展的连续性和阶段性,区分该时期儿童保留的前一阶段的发展特点和后一阶段发展出的新特点,从而使幼小社会领域课程目标定位符合儿童心理发展的连贯性。为此,幼小社会领域课程目标制定者应加强沟通与交流。

其次,针对衔接性论证中发现的幼小社会领域课程目标“不合理衔接”的情况,建议小学社会领域课程目标制定者在制定目标时,小学教师在课程实施中,都增强对幼小衔接的关照。第一,关注“自尊”的发展。作为一种重要心理要素,自尊在幼小衔接期的发展并不稳定。儿童从幼儿园升入小学,面对扩大的交往对象、新的学习挑战、陌生的环境,容易表现出较低的自尊感。因此,有必要在小学低年段的社会领域课程目标和课程实施中持续关注儿童“自尊”的发展,引导儿童在游戏、体育、学习、交往中主动展现自己,力所能及地努力追求成功,从而体验到重要感和自我胜任感。第二,重视培养“尊重他人”的品质,引导小学低年段儿童发展出不限于对亲长的尊重。比如,了解同学的兴趣、爱好、特长,相互学习;了解社会上不同的职业和劳动,尊重社会服务人员,等等。这有利于促进儿童观点采择、共情的社会认知技能发展,也有利于发展更高水平的基于互惠平等的尊重情感。第三,调整“规则遵守”方面的要求。重视培养小学低年段儿童“协商制定规则”的能力,鼓励儿童在游戏、活动、班级公约制定中与同伴协商制定規则。降低对儿童规则遵守水平的期望,当儿童不能达到熟练、自动化遵守规则的水平时,不宜苛责。

最后,部分幼小社會领域课程目标的表述多使用笼统、模糊的术语,〔26〕不利于细化、分析其中蕴含的心理要素,影响了有关目标衔接研究的深化,应该规范所使用的术语并对其内涵加以界定。只有这样,才能更好地论证目标衔接的合理性。此外,本研究利用静态文本分析所得的结果还需要动态调查研究的支持,以进一步验证相关目标是否衔接的问题,为目标的制定提供更具可信度的参考建议。未来研究可进一步调查儿童进入小学后在社会领域课程、小学环境适应方面的情况。

儿童入学后面临着人际交往、环境适应、规则遵守、自我管理等诸多社会性方面的挑战。社会领域课程目标的有效衔接,既有利于促进儿童社会性的发展,也有利于通过有效的社会适应促进其他领域的衔接。从课程目标本身是否衔接的视角看待幼小衔接问题,有助于我们回归幼小衔接的真正主体和利益相关者——儿童,回到儿童经验的连续性、儿童心理发展的规律性等基本问题上。

参考文献:

〔1〕赵艳杰,吕晓.幼小课程衔接的理论基础〔J〕.学前教育研究,2008(2):57-60.

〔2〕张丽华.3—9岁儿童自尊结构、发展特点及其相关影响因素的研究〔D〕.大连:辽宁师范大学,2004.

〔3〕戴维·谢弗.社会性与人格发展(第5版)〔M〕.陈会昌,等,译.北京:人民邮电出版社,2012:194.

〔4〕钟启泉.关于儿童“自主性”发展的心理学考察〔J〕.教育理论与实践,1995(1):9-11.

〔5〕GREENBERGER E.Defining psychosocial maturity in adolescence〔J〕.Advances in Child Behavioral Analysis & Therapy,1984(3):1-3.

〔6〕黑丽君.3—5岁儿童自主性结构及发展特点研究〔D〕.大连:辽宁师范大学,2008.

〔7〕王娥蕊.3—9岁儿童自信心结构、发展特点及教育促进的研究〔D〕.大连:辽宁师范大学,2006.

〔8〕刘敏岚.论自信心的发展及影响因素〔J〕.赣南师范学院学报,2002(1):64-67.

〔9〕彭聃龄.普通心理学〔M〕.北京:北京师范大学出版社,2004:440-441.

〔10〕黄蔷薇,李丹,徐晓滢.儿童责任心研究的现状与展望〔J〕.心理科学,2010(6):1444-1447.

〔11〕庞丽娟,姜勇.幼儿责任心发展的研究〔J〕.心理发展与教育,1999(3):12-17.

〔12〕〔17〕教育部基础教育课程教材专家工作委员会.义务教育品德与生活课程标准(2011 年版)解读〔M〕.北京:高等教育出版社,2012:93,95.

〔13〕MANN L, MITSUI H, BESWICK G,et al.A study of Japanese and Australian childrens respect for others〔J〕.Journal of Cross?Cultural Psychology,1994,25(1):13-14.

〔14〕BURNS S, LYONS E,NIENS U.“The world would just fall apart if theres no respect at all”:Childrens understandings of respect for diversity in a post?conflict society〔J〕.Journal of Peace Education,2016,14(1):15.

〔15〕〔16〕陈琴,庞丽娟.论儿童合作的发展与影响因素〔J〕.教育理论与实践,2001(3):43-47.

〔18〕于冬青,韩蕊.儿童期归属感发展的特点及适宜性教育〔J〕.东北师大学报(哲学社会科学版),2014(2):162-165.

〔19〕〔20〕〔22〕沈嘉祺.论道德情感的生成与培育〔D〕.上海:华东师范大学,2006.

〔21〕谢露露.大班幼儿班级归属感培养的行动研究〔D〕.重庆:西南大学,2014.

〔23〕刘国雄,李红.儿童对社会规则的认知发展研究述评〔J〕.华东师范大学学报(教育科学版),2013(3):63-69.

〔24〕OUELLETTE J,WOOD W.Habit and intention in everyday life:The multiple processes by which past behavior predicts future behavior〔J〕.Psychological Bulletin,1998,124(1):54-74.

〔25〕梁卓,刘燕君.学生文明习惯养成的途径与方法〔J〕.卫生职业教育,2011,29(6):3.

〔26〕何平,沈晓敏.社会科课程目标的结构、内容和表述方式探析:基于中美社会课程标准的比较〔J〕.全球教育展望,2008(9):76-80.

A Study on the Connection of Curriculum Goals in Kindergarten?primary School Social Fields:Analysis of the Goals in Social Fields in Guideline and Goals in Curriculum Standards in Primary School Social Fields

Chen Lirong, Guo Liangjing

(College of Educational Science, Nanjing Normal University, Nanjing, 210097)

【Abstract】Using text analysis, this study analyzed the connection of the goals in social fields in Guidelines on Learning and Development of Children Aged 3-6 and the goals in Curriculum Standards for Ethics and Life for Compulsory Education (2011) and divided the curriculum goals into two categories: with corresponding relationship and without corresponding relationship. And applying childrens cognitive development and research results of social development psychology, this study also analyzed the psychological elements in each pair of goals “with corresponding relationship” and their connection. The research found there are four types of goal connection relationship: repetition, absence, increase, and raise. The analysis indicates that the following curriculum goals in social fields for lower primary school grades are unreasonably absent: self?esteem, respecting others, and negotiating to make rules, while the goals of obeying rules are too high. It is suggested that more attention should be paid to the connection of kindergarten and primary school in curriculum goal setting and implementation.

【Keywords】social curriculum; kindergarten?primary school connection; curriculum goal

*通讯作者:郭良菁,博士,南京师范大学教育科学学院副教授,E-mail:liguo_nj@live.cn

①现教材名称为《道德与法治》。