基于医案数据挖掘探讨《金匮要略》乌头汤的应用规律*

吴挺超,岳仁宋△,何茗苠,吴绍祺

(1.成都中医药大学附属医院,成都 610072;2.宁夏医科大学,银川 750004)

乌头汤出自《金匮要略·中风历节病脉证并治》,由川乌、麻黄、芍药、黄芪、甘草和蜂蜜6味药物组成。作为治疗痛痹的代表方剂,因其严谨的配伍和独特的功效,乌头汤被后世医家拓展用于各种以顽固性疼痛为主要症状的疾病。但因其含有以乌头碱为主要成分的二萜类生物碱易引发人体毒性反应[1],常被视为虎狼之剂而束之高阁。本研究旨在通过数据挖掘方法对已报道的乌头汤医案进行全面分析,深入探索乌头汤的临床应用规律,便于医者更好地掌握该方的适用病证、剂量范围及增效减毒策略,也为进一步开展研究工作提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

目标数据库包括中国知网(china national knowledge internet,CNKI)、万方数据知识服务平台(wanfang data knowledge service platform,WANGFANG)、维普数据库(VIP Information Chinese Periodical Service Platform,VIP)和中国生物医学文献数据库(chinese biomedicine literature database,CBM)。以“乌头汤”“乌头汤加减”“乌头汤加味”“乌头汤合方”为检索词,检索日期从各数据库建库起至2020年7月。

1.2 医案筛选标准

文献纳入标准:文献中明确注明选用的是“乌头汤”或“乌头汤加减”或“乌头汤加味”或“乌头汤合方”进行治疗的医案;文献中没有标明处方名称,但处方中包含乌头汤原方全部药物的医案;大样本临床研究类文献中附加报道的典型个案;对于包含多次复诊信息的医案仅提取首诊数据;临床疗效明确;文献中明确指明初诊使用其他处方疗效欠佳而后换用乌头汤或其加减方而取效的医案。

文献排除标准:药味或药量记录不完整的医案;以足浴、敷贴、熏洗、注射等非口服方式给药的医案;以《备急千金要方》乌头汤或《世医得效方》乌头汤等非《金匮要略》乌头汤为处方治疗的医案。

1.3 建立数据库

手动提取医案中包括性别、年龄、诊断、四诊、药物、剂量和煎煮法在内的内容,双人双机独立录入Microsoft Excel 2016软件并复核。以2020版《中国药典》[2]为标准统一药物名称,并删除炮制词和产地词,如“蜜黄芪”统一为“黄芪”,“辽细辛”统一为“细辛”。以《中医病证分类与代码》[3]为标准对证候诊断进行规范,如“寒湿流注”“寒湿浸淫”统一为“寒湿阻滞”。参考《中医诊断学》4对症状进行规范,如“纳谷少” “食欲不振”统一为“纳差”,“遇寒加重”和“入夜加重”为症状加重因素,为方便统计归为症状条目进行统计。

1.4 统计学方法

2 结果

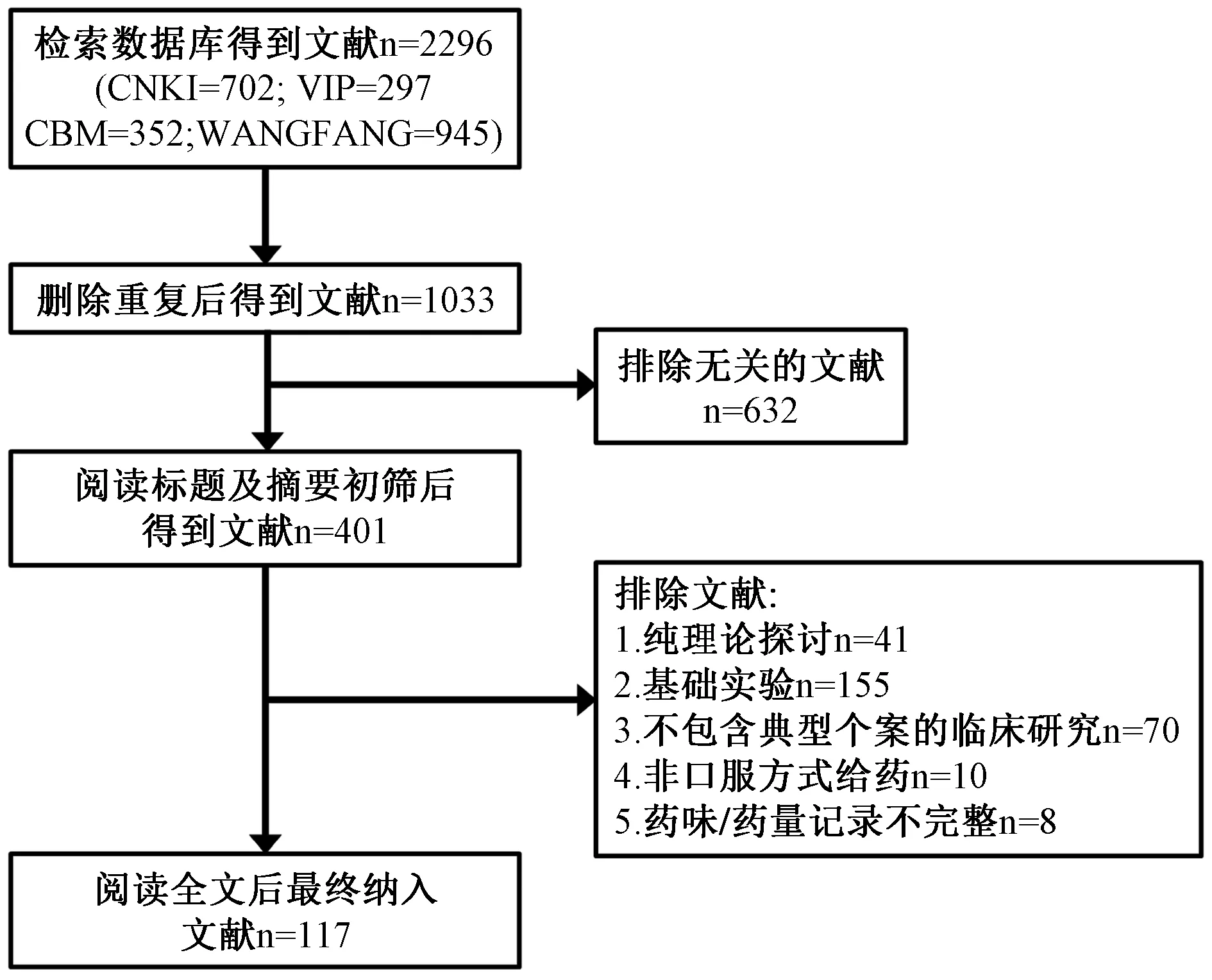

检索到符合筛选标准的文献117篇,共包含乌头汤医案165个(见图1)。

图1 文献筛选流程图

2.1 性别、年龄分布

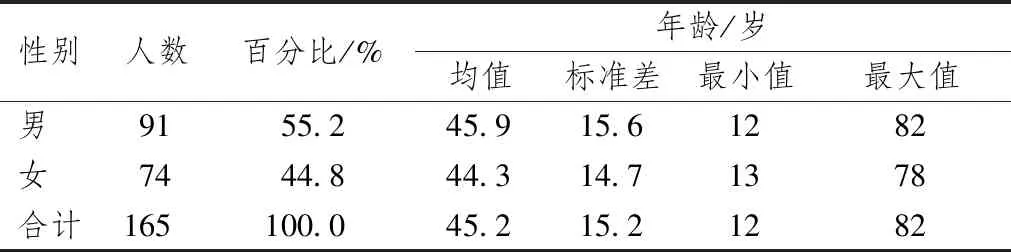

165个乌头汤医案中男性与女性患者年龄经Shapiro-Wilk检验,均符合正态分布(P>0.05)(见表1)。

表1 性别、年龄分布统计比较

2.2 疾病诊断分布

对医案中的西医诊断进行统计,出现频次≥2次的疾病有12种。类风湿关节炎出现频次最多为30次占所有医案的18.2%,其次依次为坐骨神经痛18次(10.9%),风湿性关节炎17次(10.3%),腰椎间盘突出症7次(4.2%),强直性脊柱炎6次(3.6%),三叉神经痛6次(3.6%),肩关节周围炎4次(2.4%),痛风性关节炎3次(1.8%),心绞痛3次(1.8%),成人Still病2次(1.2%),子宫脱垂2次(1.2%),肋软骨炎(1.2%)。

2.3 证候分布

所有医案共涵盖34种证候诊断,其中出现频次≥3次的证候依次为:寒湿阻滞62次(34.4%),寒邪内阻27次(15.0%),风寒湿痹15次(8.3%),阳气亏虚15次(8.3%),寒湿瘀滞7次(3.9%),气血亏虚7次(3.9%),湿热浸淫6次(3.3%),风寒痹阻5次(2.8%),肝肾亏虚3次(1.7%),脾肾阳虚3次(1.7%),肾阳亏虚3次(1.7%)。

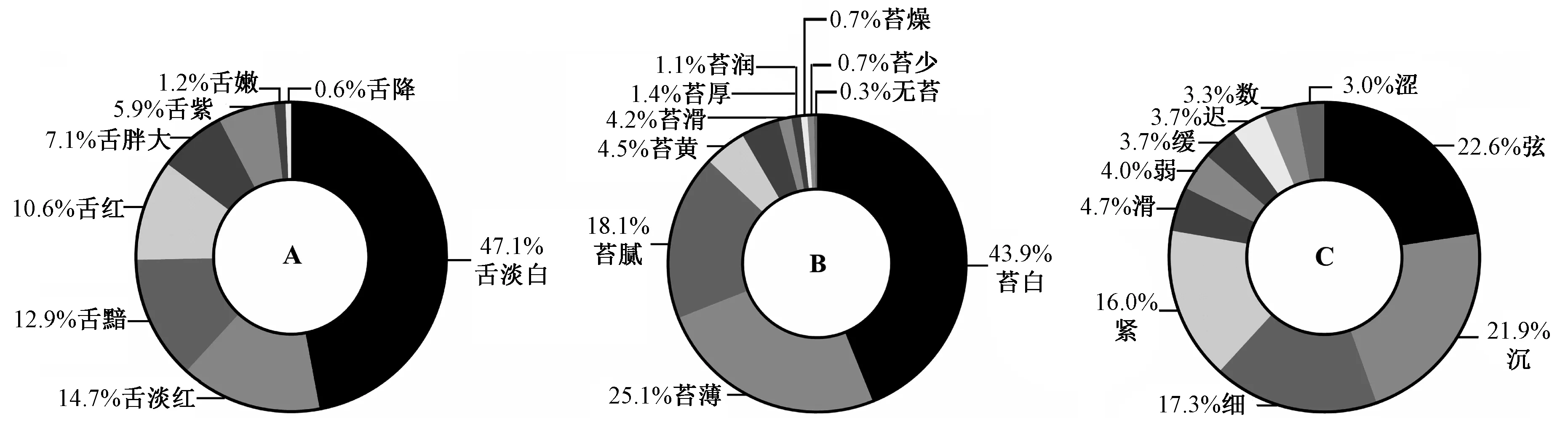

2.4 舌脉分布

舌质统计结果显示,淡白舌出现频次最多,其次是淡红舌和黯舌。出现频次最多的前三种舌苔依次为白苔、薄苔和腻苔(见图2A图2B)。脉象统计结果显示,弦脉、沉脉和细脉占据最多比例(见图2C)。

图2 舌象与脉象分布环形图

2.5 症状分布

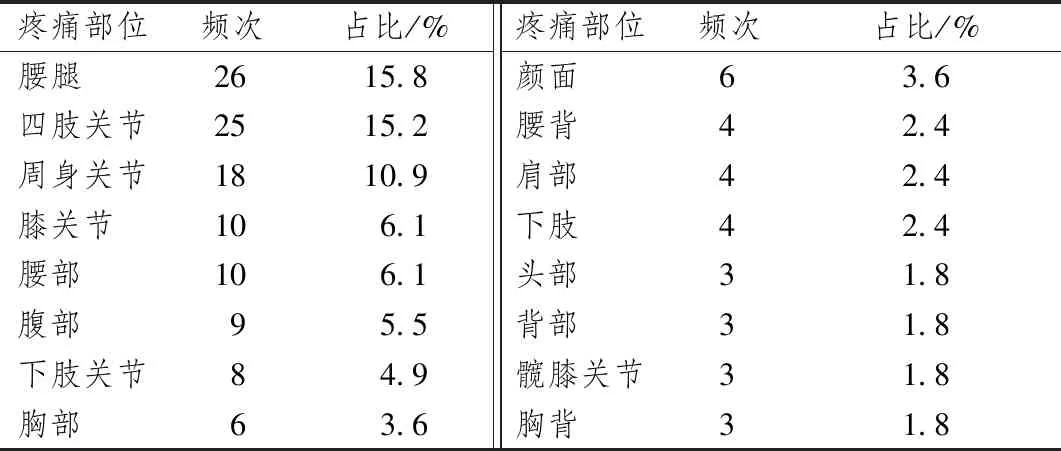

症状统计结果显示,有157个医案记载的症状与疼痛相关,占全部医案的95.2%。记录的疼痛部位涉及全身多个部位,表2显示出现频次≥3次的疼痛部位(见表2)。疼痛以外症状中出现频次前十位者依次为:遇寒加重49次(29.7%),畏寒46次(27.9%),关节肿胀34次(20.6%),肢冷32次(19.4%),入夜加重27次(16.4%),肢麻22次(13.4%),乏力20次(20.1%),神疲18次(10.9%),纳差15(9.1%),便溏14次(8.5%)。

表2 疼痛部位分布

2.6 处方用药统计

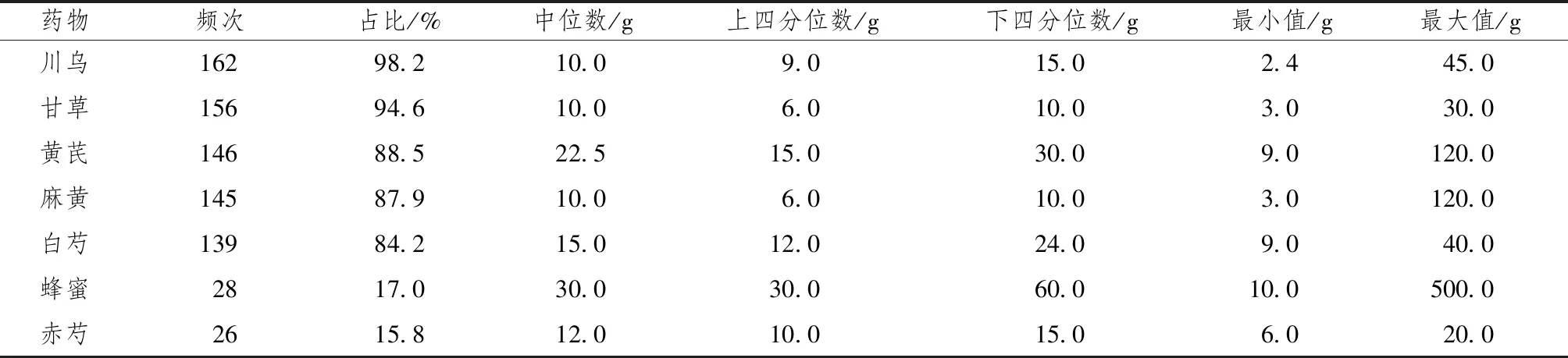

2.6.1 乌头汤原方剂量分布 提取所有处方中乌头汤原方药物的剂量数据。因《金匮要略》成书年代不区分赤芍与白芍统称为芍药。为了更好地指导如今的临床用药,本研究将赤白二芍分而统计,各药物剂量均不符合正态分布(见表3)。

表3 乌头汤原方药物剂量统计

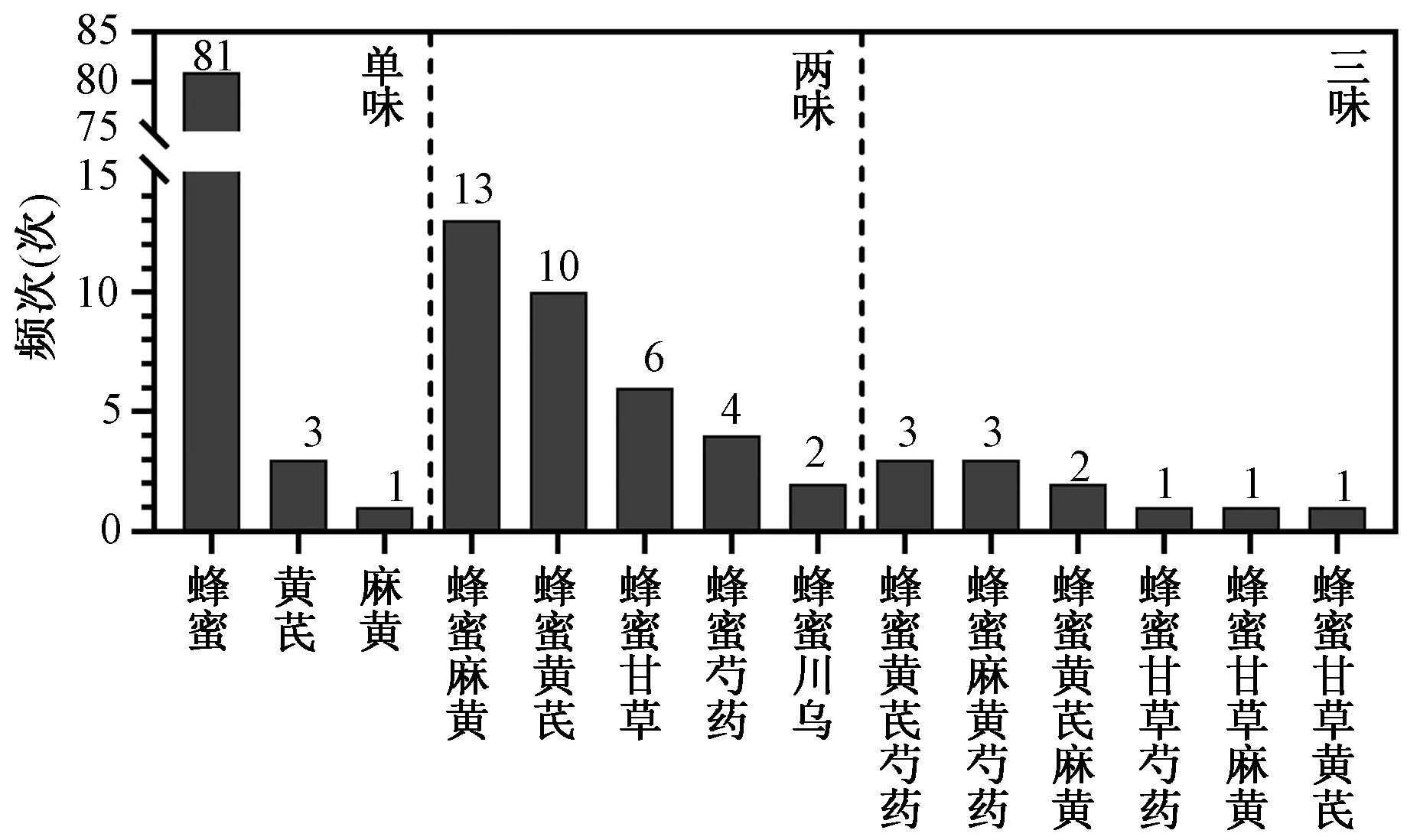

2.6.2 乌头汤减味分布 仅有34个医案(20.6%)的处方使用了原方的全部6味药物,其余医案均不同程度对乌头汤进行了减味(见图3)。原方最常被删减的药物是蜂蜜,删减频次达到127次,占所有医案的77.0%。其次依次为麻黄20次(12.1%),黄芪19次(11.5%),芍药11次(6.7%),甘草9次(5.5%),川乌2次(1.2%)。从图中可以看到,减去原方单味和2味药物的情况最多见,且最多减少的药味数是3味。

图3 乌头汤减味药物组合

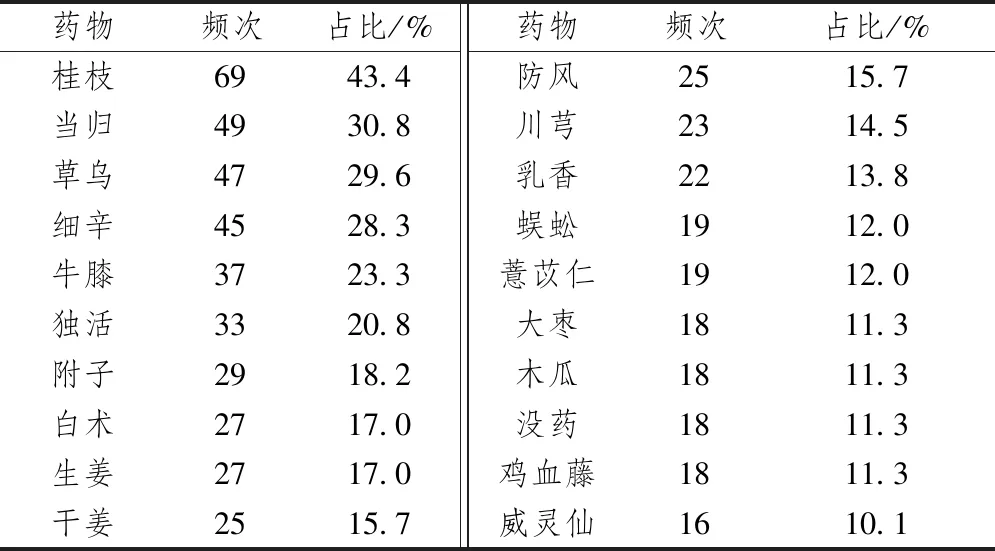

2.6.3 乌头汤加味分布 对乌头汤的辅助用药进行统计,共有162种药物,其中出现频率>10%的药物有20种(见表4)。这些高频加味药物按功效分类包括祛寒药,如桂枝、草乌、细辛、附子、生姜、干姜、防风;活血化瘀药如当归、牛膝、川芎、乳香、没药、鸡血藤;祛风湿药如独活、木瓜、威灵仙;健脾药如白术、薏苡仁、大枣;通络止痛药如蜈蚣。

表4 辅助用药频次分布(占比>10%)

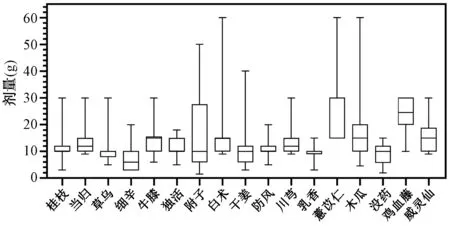

高频加味药物用量分析中(见图4),因医案中生姜、大枣和蜈蚣的剂量单位常分别用“片”“枚”“条”来标注,故不纳入绘图。箱形图中,矩形箱体的上、下边线分别代表上、下四分位数,箱体中的横线代表中位数,与箱体连接的上、下边缘横线则分别代表最大值和最小值。从中可以看到,薏苡仁和鸡血藤的整体用量偏大,而草乌和细辛的用量偏小(见图4)。

图4 辅助用药剂量分析

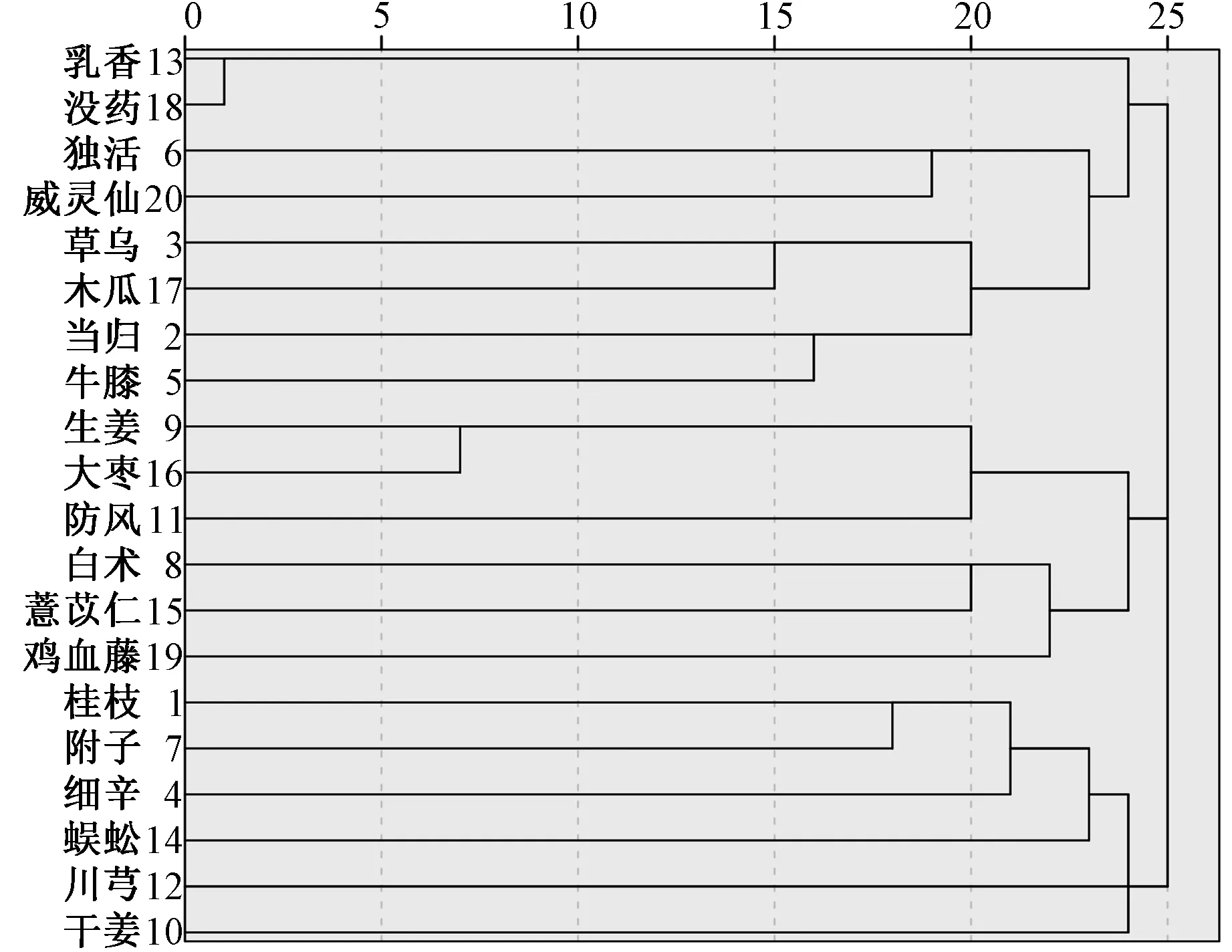

2.6.4 辅助用药聚类分析 对出现频率>10%的高频辅助药物进行系统聚类分析,聚类方法采用组间连接,距离测量选用平方欧式距离(见图5)。从图中可以看到,许多潜在的药对组合被聚为一类,当把这些药物聚为14类时,聚类结果中的药对组合包括乳香-没药、独活-威灵仙、草乌-木瓜、当归-牛膝、生姜-大枣、桂枝-附子。

图5 高频辅助用药系统聚类谱系图

2.7 特殊煎煮法统计

文中明确指出,川乌需要先煎的医案共有75个,其中63个医案标明了先煎时长。川乌的先煎时长数据不符合正态分布,其中位数为60 min,上、下四分位数分别为30 min和120 min,最小值、最大值分别为15 min和180 min。采用pearson相关分析探索川乌、白芍、黄芪、麻黄以及甘草的用量是否与川乌先煎时长存在关联。统计结果示,川乌、白芍用量与川乌先煎时长存在显著相关性(P<0.05),相关系数分别为0.318~0.279,提示川乌剂量越大先煎时间越长,而白芍剂量越大先煎时间则越短。独立样本T检验结果表明,“制川乌”医案与“生川乌”医案的川乌先煎时长不存在统计学差异(P= 0.192),“添加蜂蜜”医案与“未添加蜂蜜”医案的川乌先煎时长不存在统计学差异(P=0.370)。

3 讨论

3.1 乌头汤适用的疾病和证候特点

疾病诊断分布统计显示,乌头汤可应用于诸多慢性病种,尤其是经络肢体病证,其中又以类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)为主治病证的医案报道最多。RA是一种以侵蚀性关节炎为主要临床表现的自身免疫性疾病,在我国的患病人群约有500万,随着病程的进展最终可导致患者关节畸形和功能丧失[5]。除个案报道外,许多临床试验也对乌头汤治疗RA的疗效进行了评价。1项纳入了12项随机对照试验的meta分析[6]显示,乌头汤联合西药能显著提高临床总有效率,改善RA患者的临床症状及相关实验室指标。

证候分布统计结果显示,寒湿阻滞、寒邪内阻和风寒湿痹是出现频次最多的证候诊断,提示寒、湿、风是乌头汤方证的三个核心病性证素。自《黄帝内经》起即有论述“风寒湿三气杂至,合而为痹”,认为外感风寒湿邪是导致痹病的关键因素。痛痹虽以寒邪为主要病理矛盾,但可能兼夹的湿邪与风邪仍应引起重视。正如李中梓在《医宗必读》所言:“治痛痹者,散寒为主,疏风燥湿仍不可缺。”乌头汤中川乌为君药,功能祛风除湿、散寒止痛,伍以麻黄增强全方的祛风散寒之力;蜂蜜缓急止痛,兼解川乌之毒;黄芪、芍药、甘草三者合用益气养血、和营缓急,并制约乌、麻之峻烈。全方药味简洁、配伍严谨,故成为治疗痛痹的代表方剂。值得一提的是,除阴证证候外,本研究还检索到以湿热浸淫为证候诊断的医案(占比3.3%),这也提示寒邪为主的证候诊断并不是应用乌头汤的必备条件。当患者以剧烈疼痛为主诉时,法当急则治标,虽表现为热证证候,仍可应用乌头汤,此乃舍性取用法。即舍乌头汤的温热之性,取其止痛之效,并通过适当的加减配伍以应对患者的热证病机。

3.2 乌头汤医案高频舌脉及症状分析

医案中出现的高频舌脉也支持上述证候分析结果,淡白舌主气血两虚、阳虚,素体气亏阳虚之人易外受风寒湿邪而发为痹病。高频出现的舌质还包括淡红舌和黯舌,淡红色提示病情尚轻,黯舌即舌质晦暗无光则提示病情较重,这在一定程度上反映了乌头汤并不像人们通常认为的仅可用于沉疴痼疾。白苔多主表证、寒证或湿证,舌苔薄白而滑多提示阳虚寒湿内停。腻苔则主湿浊内蕴、阳气被遏。此外,黄苔的出现不应成为否决乌头汤的理由,因黄苔亦可主寒,临证见苔黄而润滑多津者,需警惕寒湿证的可能。正如王学权在《重庆堂随笔》所言:“黄厚满苔,亦有寒证。”但应注意寒证之黄苔多苔色淡黄而润泽有津,多因阳气亏虚、虚阳上浮、虚火煎熬舌面而成,与热证之黄苔截然不同[7]。弦脉多主疼痛,沉脉主里证,细脉主气血两虚及湿邪为病,均与乌头汤所主病证相符,可视为乌头汤的重要方证之一。

医案中患者的疼痛部位分析显示,乌头汤可用于治疗全身各个部位的痛证,而不仅仅局限于肢体关节疼痛。诸如腹部、胸部、颜面、头部、背部等身体部位的顽固疼痛,当患者表现为典型的寒湿证候时,仍可考虑以乌头汤温经祛湿、散寒止痛。疼痛以外高频症状的统计结果可为临床更准确地识别乌头汤方证提供参考,如“遇寒加重”和“入夜加重”可作为寒性疼痛的辨别要点之一。

3.3 乌头汤加减应用特点

原方药物的统计结果显示,白芍和赤芍均有被应用,其中以使用白芍者居多。因自梁代《本草经集注》起始将芍药分为赤白二芍[8],根据现今对两者功效的区分,白芍偏于养血柔肝、缓急止痛,赤芍偏于清热凉血、祛瘀止痛,临床可根据患者具体情况选用或两者合用。原方各药物的剂量区间分析(表3),可为医者的临证施量提供借鉴。

乌头汤减味分析显示,原方最常被删减的药物为蜂蜜。在《金匮要略》乌头汤条文有述:“川乌五枚,呋咀,以蜜二升,煎取一升,即出乌头”,指出当以蜂蜜为溶液先煎乌头。《中国药典》[9]明确指出,蜂蜜能解乌头类药毒,医案处方中常删减蜂蜜的原因可能是因为现今所用药材多为川乌的炮制品,毒性已大大减小。然而蜂蜜常被忽略的还有其良好的缓急止痛功效。作为乌头汤中用量最大的药物(汉代蜂蜜二升约为500g[10,11]),其在痛证治疗中发挥的作用值得进一步研究。被删减次数最少的是君药川乌(2次,1.2%),这2个医案的疾病诊断分别为遗尿和癃闭,主诉均与疼痛无关,处方中用附子替代川乌[12]。两药对比而言,川乌长于温经止痛,附子长于祛寒壮阳,这也提示在用乌头汤治疗非痛证疾病时,川乌是可以被代替的。

祛寒药在辅助用药里占比最多,其中桂枝出现的频次最高。现代药理研究证实,桂枝提取物对疼痛模型小鼠具有良好的镇痛作用[13,14],且桂枝与乌头汤原方组成的桂枝-白芍、桂枝-甘草、桂枝-黄芪、桂枝-麻黄药对亦被发现具有协同增效作用[15]。高频辅助药物的聚类分析找到了一些潜在的药对组合,为临床医者提供了乌头汤合理加味的参考。以“乳香-没药”为例,作为经典的活血化瘀药对,现已发现其具有良好的镇痛、抗炎及抗血小板聚集功效[16,17]。

3.4 川乌减毒策略探讨

统计结果提示,川乌和白芍的剂量可能是影响川乌先煎时长的因素。随着川乌煎煮时间的延长,川乌煎液中主要毒性成分呈下降趋势[18]。此外,也有研究发现,与白芍配伍能够降低合煎液中川乌的毒性成分,并减少毒性成分在脏器组织中的蓄积[19],与本研究统计结果一致。因此,适当延长煎煮时间及增加白芍剂量可能是乌头汤的减毒策略之一。

本研究基于数据挖掘方法对现有文献中乌头汤医案的疾病诊断、证候类别、舌脉分布、高频症状、处方用药和特殊煎煮法进行统计分析,为临床合理应用乌头汤提供方证对应和加减用药的参考,也为相关科研工作的展开提供思路借鉴。