“5+4”暖链式动态管理方案在全身麻醉病人体温管理中的应用

郭 越,段红霞,王秀梅,张雅琦,马佳楚,师雅杰,高晋南

山西白求恩医院(山西医学科学院 同济山西医院),山西医科大学第三医院,山西 030032

低体温是指由于各种原因导致的机体核心体温<36 ℃[1]。在全身麻醉状态下,病人自主调节系统被抑制,致使全身麻醉后1 h 内平均核心体温下降1.6 ℃[2],极大增加了低体温的发生风险。研究显示,全身麻醉病人低体温发生率较高,美国为50%~70%,我国约为44.5%[3]。低体温可对病人造成严重危害,如出血风险增加、麻醉苏醒时间延长、寒战发生率增加、心血管疾病及感染发生风险增加,导致病人住院时间延长[4-5]。目前,国内护理人员对于低体温的预防及管理措施多局限在术中体温管理方面,缺乏全身麻醉病人在术前病房、手术等候区、手术间、麻醉复苏室及术后病房不同区域内、各转运环节体温管理方面的研究[6]。因此,本研究应用“5+4”暖链式动态管理方案,旨在评价该方案的应用效果,为全身麻醉病人低体温管理提供借鉴。

1 对象与方法

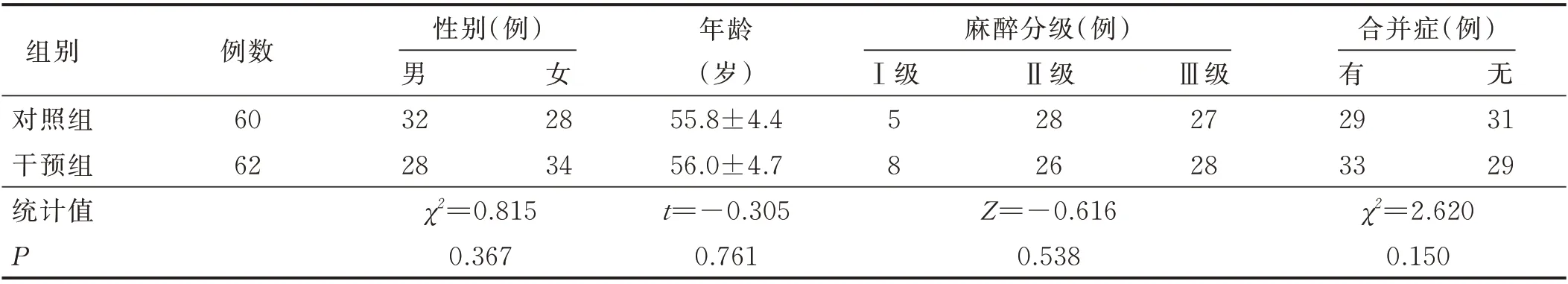

1.1 研究对象 根据前期预试验结果,以低体温为主效应指标,对照组低体温发生率为47%,干预组低体温发生率为10%,因此效应值为0.37。利用R 软件pwr 函数计算正式试验所需样本量>57.3。选取在我院实施全身麻醉病人122 例作为研究对象,其中2020 年1 月—6 月实施全身麻醉手术的60 例病人作为对照组,2021 年1 月—6 月施行全身麻醉手术的62 例病人作为干预组。纳入标准:年龄≥18 岁;麻醉方式为全身麻醉;术前无体温异常;无感染类疾病;美国麻醉学医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级Ⅰ~Ⅲ级;无甲状腺疾病;手术时间>30 min;自愿参加本研究。排除标准:有精神病史者;意识障碍者;术前有认知功能异常者;合并颅内肿瘤等影响体温调节疾病者;体外循环等需主动降温的手术;影响腋窝粘贴温度感应器的手术。两组年龄、性别、麻醉分级、有无合并症比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 干预方法

1.2.1 对照组 采用常规术前指导和手术全程保温措施。①环境管理:手术室各区域温度设定为21~25 ℃,湿度为30%~60%;②体温监测:采用iThermonitor无线体温监测器进行测量;③被动保温:术中使用U型肩被、分体小花被及根据不同体位及术式选择专用保暖服、保暖腿套、保暖肩袖、保暖靴套、牵引床保暖套服;④主动加温:液体及冲洗液常规加温至37 ℃,术中给予充气式加温毯36 ℃持续恒定加温。

1.2.2 干预组 采用“5+4”暖链式动态管理方案,其中,“5”即5 个区域,包括术前病房、手术等候区、手术间、麻醉恢复室、术后病房;“4”即4 个环节,包括术前病房到手术等候区、手术等候区到手术间、手术间到麻醉恢复室、麻醉恢复室到术后病房;主要内容包括:实施围术期低体温风险动态评估及体温全程监测;体温监测同对照组,采用iThermonitor 无线体温监测器进行测量;实施环境管理、心理护理、液体管理、被动保温及主动加温相结合的集束化低体温预防措施;实施转运保温措施全覆盖。具体措施如下。

1.2.2.1 术前病房 ①低体温风险评估:测量病人术前基础体温,并采用术中低体温风险预测模型(Predictors评分模型)[7]进行评估,预计出现术中低体温的概率。其中,<70分为低风险,低体温发生率为23%;70~90分为中风险,低体温发生率为43.4%;>90 分为高风险,低体温发生率为62.7%。②根据不同风险等级给予相应的措施:低风险者,常规记录体温;中高风险者,填写低体温中高危风险监测记录单,悬挂注意保暖标识。密切关注体温变化,若体温有下降趋势,立刻采取措施,并做好交接。

1.2.2.2 手术等候区 ①环境管理:被动保温措施同对照组;②预加温:麻醉前30 min 根据病人体温设置充气式加温毯参数进行加温[8];③减压放松:采用书籍杂志、动画视频、轻音乐等方式改善病人因过度紧张引起的毛细血管及肌肉收缩,避免寒战发生。

1.2.2.3 手术间 ①环境管理:在对照组的基础上实施动态管理,术前提前调节室温为24~25 ℃,手术开始后,室温调为22~23 ℃。②心理护理:手术间内墙面设计为蓝天白云或绿水青山,麻醉前手握减压球均可有效缓解病人紧张情绪。③液体管理及被动保温:同对照组。④主动加温:根据术式选择不同规格、型号充气式加温毯;根据体温实时调整加温模式,当体温<

36.1 ℃时,加温毯调至44 ℃高风速模式;36.1~36.5 ℃时,加温毯调至40 ℃高风速模式;36.6~37.0 ℃时,加温毯调至36 ℃低风速模式;>37.0 ℃关闭充气式加温毯。⑤体温监测与动态管理:在对照组措施上实时动态体温监测,常规情况每30 min 记录1 次;有病情变化随时记录;当体温≤36 ℃或≥37 ℃时以及体温每下降或升高0.1 ℃时监护仪发出报警,并根据病人的基础体温动态调整报警值。根据体温以及是否发生术中寒战调整充气式加温毯参数;若术中静脉输液量、术中冲洗液量、麻醉时间等低体温预测风险模型条目变动、体温监测装置报警时实施复评,当复评结果发生变化时,根据低体温风险等级给予相应的体温管理措施。

1.2.2.4 麻醉恢复室 ①环境管理及体温监测:同对照组并记录体温变化。②动态管理:根据体温动态调整,当体温≥36 ℃,采用被动保温措施。当体温<36 ℃,采用主动加温措施并根据体温变化动态调整保暖措施。③集中操作:集中各项操作,注意遮盖保暖,减少暴露。

1.2.2.5 术后病房 ①环境管理及体温监测:同对照组并记录体温。②集中操作:集中各项操作,注意遮盖保暖,减少暴露。③交接管理:交接病人术中、麻醉恢复室体温及相应的保温措施;若发生低体温或寒战重点交接。④动态管理措施同麻醉恢复室。

1.2.2.6 转运环节 ①转运前记录病人体温1 次。②落实“转运十标准”中保温措施:单齐床、被盖肩、不露足、帽遮发。③个性化应用充气式加温毯:当体温<36 ℃、有冷感、寒战时加用充气式加温毯,并根据体温调节充气式加温毯参数。

1.3 质量控制 统一培训、考核使用低体温风险预测模型(Predictors 评分模型)、iThermonitor 无线体温监测器的护士。采用统一方法对病人进行健康宣教。各专科手术均由资质相同的团队完成。

1.4 评价指标 ①低体温发生率:低体温发生率=(发生低体温例数/总例数)×100%。②寒战发生率:寒战发生率=(发生寒战例数/总例数)×100%。其中,采用寒战量表[9]评估病人是否发生寒战。该量表0分代表无寒战,1 分代表轻度寒战(脸部和颈部轻微的肌肉颤抖),2 分代表中度寒战(1 个肌肉群或四肢出现颤抖),3 分代表重度寒战(全身出现颤抖),得分1~3 分均表示发生寒战。③麻醉复苏时间:病人手术结束后至麻醉苏醒时间。病人麻醉复苏时间越长,发生低体温的可能性越高。④热舒适度:采用视觉模拟评分法[10]评估,分值为0~10 分,分值越高,则舒适度越好。

1.5 统计学方法 采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,定性资料用例数、百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher 确切概率法,等级资料采用秩和检验;符合正态分布的定量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验进行比较;以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果(见表2)

表2 两组低体温发生率、寒战发生率、麻醉复苏时间及热舒适度比较

3 讨论

3.1 “5+4”暖链式动态管理方案的实施可实现低体温的动态管理 本研究结果显示,与对照组相比,干预组低体温、寒战发生率明显降低,热舒适度提高,差异具有统计学意义(P<0.001)。这与Pei 等[11-12]研究结果一致,分析原因可能与全程动态化体温监测有关。一方面,与本研究进行术前低体温风险评估有关。研究显示,广东省医院手术室术前进行低体温风险评估的概率仅为7.06%[13]。但是,正确评估和准确识别病人低体温发生的危险因素是预防围术期低体温的基础,实施低体温风险评估是低体温预防的首要环节[14]。因此,本研究采用术中低体温风险预测模型(Predictors评分模型)评估病人发生低体温的风险,实现低体温的分层动态管理。另一方面,采用iThermonitor 无线体温监测器测量体温,有研究显示,该监测方式能较好地反映手术病人的核心温度[11-12]。该监测器放置于病人腋窝顶部,并用胶带固定,确保监测位置准确,连接无误后通过蓝牙将连续记录的腋窝温度信息传输到监护仪屏幕或平板电脑,进而动态观察病人的体温变化,通过实时数据观察到病人体温变化的趋势,为病人进一步治疗提供依据,进而根据不同情况给予相应的护理措施,避免低体温、寒战的发生,提高了热舒适度。而国内外对病人麻醉前的体温监测多采用耳温枪的方式,术中多采用鼻咽温监测探头,与本研究相比,体温监测工具未统一可能对监测病人体温造成一定影响,且鼻咽监测探头为有创监测,对于存在鼻息肉、鼻中隔偏曲等鼻腔情况、鼻、咽部手术无法进行体温监测的病人,具有一定的局限性。此外,本研究制定的“术前病房-手术等候区-手术间-麻醉恢复室-术后病房”闭环式转运环节保温措施起到了至关重要的作用。研究显示,病人转运前核心温度≥36 ℃方可转运[15]。闭环式转运环节保温措施落实了被动保温措施细节化的管理,针对性应用加温措施,实现了病人转运环节保温措施全覆盖。本研究实施“5+4”暖链式动态管理方案,实现了体温全程监测,实施了环境管理、心理护理、液体管理、被动保温及主动加温相结合的集束化低体温预防措施,有效降低了寒战的发生率,提高了热舒适度。但是,iThermonitor 无线体温监测器尚存在一定局限性,如无法监测双侧腋下手术(如双侧乳房切除术等)病人的体温,因此,建议未来可在该监测器基础上进行改良,使其适用于不同术式。

3.2 “5+4”暖链式动态管理方案的实施可缩短全身麻醉病人麻醉复苏时间 本研究结果显示,与对照组相比,干预组麻醉复苏时间缩短,差异具有统计学意义(P<0.001)。这与辛海峰等[16]研究结果一致。分析原因可能与低体温的有效管理有关。研究显示,低体温可改变血液分布,减少肝、肾代谢血流,改变药物代谢周期,增加肌肉松弛药的作用时间,延长麻醉后苏醒时间[17]。许立倩等[18]认为,低体温是复苏期病人麻醉苏醒延迟的危险因素,而有效的主动加温措施能明显降低复苏期低体温和寒战发生率[19-20]。本研究实施“5+4”暖链式体温动态管理确保了病人在5 个区域、4 个环节中得到了保温措施全覆盖。此外,采用iThermonitor 无线体温监测器实时监测病人体温变化,进而缩短了麻醉复苏时间,同时避免了低体温带来的不良反应。因此,建议未来医护人员需加强全身麻醉病人低体温的风险评估、动态监测及保暖措施,提高其麻醉复苏期的护理质量。

4 小结

“5+4”暖链式动态管理方案通过实现5 个区域集束化低温预防措施及4 个环节保温措施全覆盖,降低了全身麻醉病人低体温、寒战的发生率,改善了病人的热舒适度,取得了良好的成效。但本方案仅针对成年全身麻醉病人进行围术期低体温风险管理,未来可针对不同年龄、麻醉方式的人群制定低体温风险管理细则。且由于本研究样本量较少,仅来源于1 所医院,因此,未来仍需进一步进行多中心、大样本的临床研究证实。