颈三针结合刮痧治疗颈型颈椎病随机对照疗效观察*

曾秋萍,陈明亮

(1.福州市第二医院,福建 福州 350007;2.福建省体育科学研究所,福建 福州 350003)

颈椎病在WHO公布的“全球十大顽症”中排名第二,其在我国的发病率约为17.3%,已有超2亿患者。颈型颈椎病是颈椎病早期阶段,亦是临床最常见的类型,且极易进一步发展为其他型颈椎病,影响患者颈部的血管、神经根及脊髓[1-2]。随着电子产品及空调等广泛使用,人们长期屈颈及风寒湿邪入侵,造成颈型颈椎病的患病率逐年攀升,且日趋年轻化。因此,寻求颈型颈椎病的有效治疗措施具有重要的意义。

颈型颈椎病是针灸治疗的主要优势病种之一[3-4]。颈三针是全国名老中医靳瑞教授“靳三针”经验疗法之一,专治颈椎病,效果显著[5]。已有多项研究显示,颈三针治疗颈型、神经根型和椎动脉型颈椎病均获得了良好的疗效[6-9]。同时,刮痧亦是临床上治疗颈型颈椎病常用的传统中医外治疗法[10-11]。故本研究通过随机对照试验,以常规针刺作对照观察,评价颈三针结合刮痧疗法治疗颈型颈椎病的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

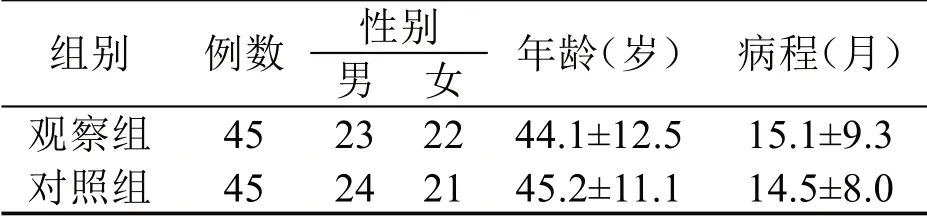

1.1 一般资料选取2019年7月~2021年2月就诊于福建省体育科学研究所康复中心的颈型颈椎病患者90例,基于软件生成的随机数分为观察组和对照组各45例,其具体资料见表1。本研究严格实施随机分配隐藏(不透明信封)原则,受试者的分组、访视及数据处理均由第三方实施。经统计学分析,两组患者性别、年龄、病程等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

表1 两组患者一般资料比较(f,±s)

表1 两组患者一般资料比较(f,±s)

注:组间比较,P>0.05

1.2 诊断标准符合《颈椎病诊治与康复指南2010版》[12]中“颈型颈椎病”的诊断标准:①颈项强直、疼痛,可有整个肩背疼痛发僵,不能作点头、仰头及转头活动,呈斜颈姿势,需要转颈时躯干必须同时转动,也可出现头晕的症状;②查体可见颈部肌群多处压痛点;③影像学检查可正常或仅有生理曲度改变或轻度椎间隙狭窄,少有骨赘形成。

1.3 纳入与排除标准

1.3.1 纳入标准①符合上述诊断标准;②18岁<年龄<60岁;③纳入研究当天其VAS评分≥3分;④近3个月内未接受过针灸治疗;⑤同意研究期间不接受其它治疗;⑥自愿参与本研究并签署知情同意书,且具有良好依从性者。

1.3.2 排除标准①兼有其他类型的颈椎病患者;②颈部有外伤、骨折或手术史;③存在严重内科系统疾病或肿瘤等;④操作部位有皮肤感染或破损等;⑤畏针治疗者;⑥孕期或孕后哺乳妇女。

1.4 治疗方法所有患者均参照《颈椎病诊治与康复指南2010版》[12]接受健康教育和运动锻炼,针刺和刮痧治疗的施行由经过统一培训、具有执业医师资格的针灸师完成。

1.4.1 对照组 采用常规针刺治疗,取穴定位及针刺操作均参照梁繁荣主编的“十三五”规划教材《针灸学》。穴取颈夹脊、阿是穴、天柱、后溪、申脉(均双侧),患者取俯卧位,先用0.5%碘伏常规消毒穴位皮肤,使用0.30mm×25mm一次性无菌针灸针行常规针刺(直刺或斜刺0.5~0.8寸),予平补平泻手法,留针期间予以TDP照射颈部。30min/次,隔日1次,共治疗10次。

1.4.2 观察组 采用颈三针结合刮痧治疗。①刮痧疗法[13-14]:患者坐位,屈前臂叠放桌面,前额伏于前臂,暴露颈部,均匀涂抹刮痧油;刮痧部位为颈枕结合部、颈部(督脉、膀胱经及胆经循行线)、肩背部(天宗至秉风连线直至肩胛下角);刮痧板与皮肤呈45°角,从上至下、由内至外顺经而刮,用力均匀,由轻渐重,以患者耐受为度,刮至皮肤出痧即可,最后加强痛点或相关穴位的刮拭。每4日1次,共5次。②颈三针:天柱和百劳(直刺0.8~1寸)、大杼穴(斜刺0.8~1寸),其余操作方法同对照组,30min/次,隔日1次,共治疗10次。

1.5 观察指标两组均于治疗前、治疗后由不知分组情况的专业治疗师进行相应的评价。

1.5.1 颈椎功能采用颈椎功能障碍指数量表(neck disability index,NDI)[15]评估治疗前后颈椎功能与日常生活能力的变化程度,其包括疼痛强度、个人护理、提起重物、阅读、头痛、注意力、日常工作、睡眠、驾驶、娱乐等10个项目,每个项目0~5分,总分越高表示颈椎功能障碍越严重。

1.5.2 疼痛程度 采用视觉模拟评分法(visual analogue score,VAS)[16]进行评价,嘱患者根据自我感觉的颈肩疼痛程度在标有0~10的VAS卡上指出相应数值,分值与疼痛成正比,“0”端代表无痛,“10”端代表最剧烈疼痛,中间部分表示不同程度的疼痛。

1.5.3 表面肌电信号 采用我科芬兰Mega-ME6000表面肌电测试仪记录颈肌表面肌电信号(surface electromyography,sEMG)[17]信号,嘱患者行枕部最大等长抗阻颈后伸,采集该状态下颈部竖脊肌(C4棘突旁开1cm处)与斜方肌(C7棘突与肩峰的中点)的平均肌电值(averaged electromyogram,AEMG)和中位频率斜率值(median frequency slope,MF slope),测量3遍,取平均值,期间休息1min。

1.5.4 疗效标准 参考2012年《中医病证诊断疗效标准》[18]中的相关拟定,结合《颈椎功能障碍指数量表》中项目量化评分情况判定临床疗效。痊愈:症状、体征消失,肌力、颈、肢体功能恢复正常,可参加正常工作及劳动,疗效指数≥95%;显效:症状、体征明显改善,肌力、颈、肢体功能基本恢复正常,可参加较轻工作及劳动,70%≤疗效指数<95%;有效:症状、体征及颈、肩、背疼痛有所减轻,颈、肢体功能有所改善,30%≤疗效指数<70%;无效:症状、体征无改变,疗效指数<30%。疗效指数=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.6 统计方法 采用SPSS 19.0软件进行数据分析。计量资料以均值加减标准差(±s)表示,两组间均值比较采用两独立样本t/t′检验,治疗前后比较采用配对t检验。无序计数资料以频数(f)、构成比(P)表示,采用χ2检验。两样本等级资料比较,采用Ridit分析,由DPS 7.05进行数据处理。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

研究过程中,对照组脱落1例(自行退出),观察组脱落2例(未完成规定疗程),故最终纳入分析87例(对照组44例,观察组43例)。

2.1 颈椎功能治疗前,两组患者NDI评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者NDI评分较治疗前均显著下降(P<0.01),且观察组NDI评分显著低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后NDI评分比较(±s)

表2 两组患者治疗前后NDI评分比较(±s)

注:与治疗前比较,⑴P<0.01;与对照组比较,②P<0.05

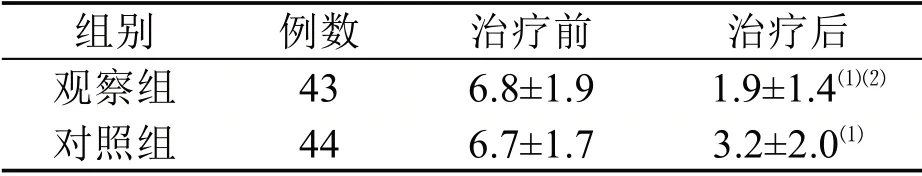

2.2 疼痛程度治疗前,两组患者VAS评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者VAS评分较治疗前均显著下降(P<0.01),且观察组VAS评分显著低于对照组(P<0.01),见表3。

表3 两组患者治疗前后疼痛VAS评分比较(±s)

表3 两组患者治疗前后疼痛VAS评分比较(±s)

注:与治疗前比较,⑴P<0.01;与对照组比较,⑵P<0.01

2.3 表面肌电信号治疗前,两组患者竖脊肌和斜方肌的AEMG、MF slope差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组竖脊肌和斜方肌AEMG值较治疗前均显著升高,MF slope则显著降低,差异均有统计学意义(P<0.01);观察组治疗后AEMG和MF slope与对照组差异均有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者治疗前后颈竖脊肌、斜方肌AEMG、MF slope比较(±s)

表4 两组患者治疗前后颈竖脊肌、斜方肌AEMG、MF slope比较(±s)

注:与治疗前比较,⑴P<0.01;与对照组比较,②P<0.05,⑵P<0.01

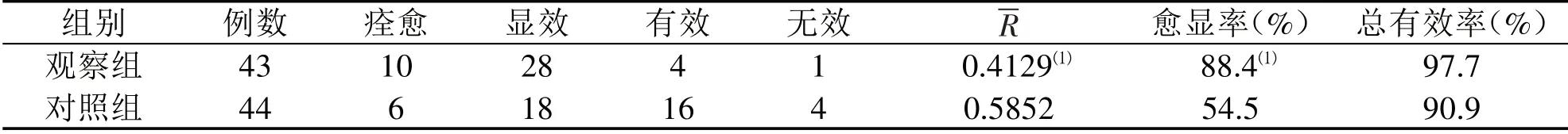

2.4 临床疗效观察组总有效率为97.7%,对照组 总有效率为90.9%,两组总有效率差异无统计学意义(P>0.05)。但观察组为88.4%,对照组愈显率为54.5%,两组愈显率差异有统计学意义(P<0.01),观察组高于对照组,见表5。

表5 两组临床疗效比较(ƒ,P)

表5 两组临床疗效比较(ƒ,P)

注:与对照组比较,⑴P<0.01

3 讨论

颈型颈椎病在中医学中隶属于“痹证”、“颈肩痛”、“项强”等范畴,其病位在筋骨,伏案时间过长、外感风寒湿邪、跌扑损伤等致使颈部筋骨受损、经脉痹阻而发为本病。《素问·痿论》曰:“宗筋主束骨而利关节也。”筋为颈部活动的原动力,骨为颈部的支架;骨依赖于筋的伸展和收缩实现位移运动功能,筋依赖于骨的支撑和附着协助颈部各种运动[19];颈部“筋”与“骨”平衡,各司其职,则能共同维持各项生理功能[20-21]。

“筋骨失衡”是颈型颈椎病的主要病机[22]。长期低头、风寒湿刺激等引起颈部肌肉痉挛、缺血缺氧,局部肌肉粘连、挛缩,瘢痕形成,出现动力平衡失调(筋),从而促进颈椎间盘退变,使椎间隙变窄,韧带松弛,颈椎不稳,出现静力平衡失调(骨),临床表现为颈肩部疼痛与颈部活动受限。若进一步加剧椎间盘、颈椎关节退变和经筋劳损,严重者可直接或间接刺激神经、血管出现上肢麻痛、头晕、头痛等临床表现[21]。针刺作为临床治疗颈型颈椎病的一种公认且常用方法,镇痛效果显著,临床疗效确切[3-4]。有学者研究表明[23],不同腧穴配伍对针刺治疗颈椎病的效应影响具有显著相关性。因此,本研究选择“十三五”规划教材《针灸学》中的针刺方法作为对照,以舒筋骨、通经络[24]。颈夹脊、阿是穴、天柱为局部选穴,可疏调颈部气血、舒筋骨、通经络;后溪、申脉分属手足太阳经,且为八脉交会穴,后溪通督脉,申脉通阳跷脉,两穴上下相配,功在疏导颈项、肩胛部气血[24]。常规针刺取穴较多,且阿是穴无固定位置,需要医师凭借经验、手感及患者反应进行触诊确定,不能找到正确的位置,治疗效果将受到一定影响[25]。同时,该疗法的作用机理仅能从中医理论的角度进行阐释,具体机制尚不清楚,有待进一步探究。

近年来,随着中医理论和临床研究的不断深入,人们已经意识到“调筋治骨”以恢复颈椎力学平衡是治疗颈型颈椎病的关键。文献研究显示[11],肌肉骨骼系统疾病是刮痧疗法最主要的临床优势病种,其中以颈椎病和肩周炎居多。刮痧疗法以中医的“皮部理论”为基础,使用器具刮拭肌表,具有疏通经络、活血化瘀、濡养筋骨、通痹止痛的作用[26]。现代研究表明[11],刮痧出痧为充血性改变,不久即可溃散,从而起自体溶血效果,形成新的刺激素,促进局部代谢,松解肌肉痉挛;同时可以通过组织深部的感受器,抑制神经纤维传导的疼痛信号,达到止痛的作用。颈三针由天柱、百劳和大杼穴组成,分别位于颈椎上、中、下三段,是靳瑞教授治疗颈痛的必用主穴[5]。天柱属足太阳膀胱经穴,可以振奋阳气,使颈项有力挺直;百劳是经外奇穴,专治诸虚劳损;大杼亦属膀胱经穴,且为骨会,专治骨质病变。因此,颈三针结合刮痧疗法可利用针刺颈周局部穴位,疏通经络、畅达经筋气血,从整体进行“筋骨并调”;又可发挥刮痧的作用,对颈部肌肉粘连、条索等经筋病灶点进行松解;重建颈椎生物力学平衡,改善椎间盘退变,以达到“骨正筋柔”的状态,发挥“调筋治骨”治疗颈型颈椎病的作用[27]。

颈型颈椎病的主要表现为颈肩部疼痛、活动受限及肌肉僵直,故本研究采用VAS评分、NDI量表、竖脊肌和斜方肌的AEMG与MF slope值评价颈型颈椎病患者的疼痛程度、颈项功能及日常生活能力。结果显示,颈三针结合刮痧疗法可显著改善患者的临床症状和体征,并且观察组愈显率(88.4%)优于对照组(54.5%)。另外,从解剖学分析可见,颈三针的进针区域正好通过上斜方肌、头颈夹肌和头颈半棘肌,针刺时可直接作用于颈部后伸肌群的核心肌,使该肌群的肌力、耐力得到显著改善。颈三针结合刮痧协同作用,通过穴位、皮部刺激,从点、线、面、体全面结合对颈部肌群进行调节,内调脏腑、外通经络,既能针对病因,又能改善颈椎病理改变,解除局部肌肉软组织损伤,从而恢复颈椎正常解剖关系和生物力学平衡,其疗效优于常规针刺,止痛效果显著[25]。而且,其既可以从中医理论角度,又能从现代生物力学方面给予较好的解释,有利于临床的应用与推广。

综上可见,颈三针结合刮痧具有疗效确切、可操作性强的特点,适用于颈型颈椎病患者的康复治疗,值得临床推广应用。但仍存在样本量少,可能在一定程度上影响研究结果的不足之处,在今后的工作中应进行多中心、大样本的高质量的临床研究,并进一步探讨具体的作用机制。