体外冲击波治疗足底筋膜炎临床疗效Meta分析*

高 宁,张秋艳,王世强,王国军△

(1.湖南工业大学,湖南 株洲 412000;2.体质健康和运动健身湖南省重点试验室,湖南 株洲 412000)

足底筋膜炎(Plantar Fasciitis,PF)是足跟痛最常见的原因。据统计,有10%足跟痛患者被诊断为足底筋膜炎[1],其中83%患者年龄在25~65岁之间[2]。患者通常表现为早晨刚开始走路时疼痛加重(起动痛),但随着活动的增加逐渐改善[3]。足底筋膜炎的发病确切原因未知,但其危险因素主要包括年龄的增长、肥胖、足过度内旋、高弓足、扁平足、跑步过量和长时间站立[3-4]。有研究发现,约90%的PF患者仅通过保守治疗即可得到缓解[4]。虽然有很多治疗方式,包括非甾体抗炎药、皮脂类固醇注射、足部矫形器、肌内效贴、伸展运动、夜间夹板和体外冲击波治疗(ESWT)等[5-8],但对于缓解PF患者症状的非手术方法尚无共识[9]。国外对足底筋膜炎不同的非手术治疗方法的研究较为完善,也有针对慢性、急性足底筋膜炎治疗方法进行研究[9-10]。国内对足底筋膜炎的非手术疗法主要集中在注射治疗、肌内效贴联合其他治疗、体外冲击联合其他疗法等的临床疗效,单纯体外冲击波治疗足底筋膜炎疗效的研究较少。为了更加客观的评估体外冲击波对足底筋膜炎的效果,本研究从视觉模拟评分(VAS)、足底筋膜厚度、最长持续行走时间等指标评估体外冲击波对足底筋膜炎的临床疗效,以期为体外冲击波的临床治疗提供更客观、可靠的循证依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:①研究对象均为足底筋膜炎患者,基于病史和体格检查被明确诊断为足底筋膜炎(足底筋膜近端伴不同程度的疼痛或足底筋膜不同程度增厚,且均经B超、MRⅠ检查确诊);②随机对照试验(RCT),是否采取盲法不限;③所有受试者须≥18 周岁,性别不限;④试验组干预措施为单纯体外冲击波疗法,对照组为其他干预措施;⑤疼痛视觉模拟评分(VAS)为主要结局指标,足底筋膜厚度、最长持续行走时间为次要结局指标。排除标准:①非中、英文文献,重复发表文献,无法获得全文;②综述、动物试验;③针对特定职业人群(如运动员)的研究;④不同体外冲击波治疗方法之间的比较;⑤同冲击波强度比较;⑥局部麻醉的应用。

1.2 检索策略 计算机检索Pubmed、Cochrane Library、Embase、中国知网(CNKI)、维普(VIP)和万方(WANFANG)6个数据库,检索文献时间为从建库以来至2021 年3 月,检索主题为体外冲击波治疗足底筋膜炎的随机对照试验,文献语种为中文和英文。检索的中文关键词包括“足底筋膜炎”“体外冲击波”等;检索的英文关键词包括“Fasciitis, Plantar”“Extracorporeal Shockwave Therapy”“randomized controlled trial”等。使用主题词联合自由词的方法进行检索。通过对检索文献的摘要和全文的阅读,筛选符合条件的文献并纳入。以Embase数据库为例,如表1。

表1 Embase检索策略

1.3 文献筛选、资料提取及质量评价 由2 位研究者对文献进行筛选,所有研究特征以及结果数据均从纳入研究中提取汇总,独立筛选完成后对文献进行核对,若有分歧,则由第3人共同讨论决定纳入与否。提取的数据主要包括作者、发表年限、研究类型、随机分组方法、不同分组治疗的方法、治疗疗程、结局指标等。采用Cochrane 手册推荐的风险偏倚评估工具对所纳入的研究进行偏倚风险评价。

1.4 统计分析 运用Review Manager 5.3 和Stata 14.0 软件进行统计分析,根据结局指标对所有纳入文献进行Meta 分析。本研究的结局指标均属于连续性变量,且各指标单位均相同;因此,根据效应量选择均数差(Mean Difference, MD)及95%置信区间(CI)表示。当P>0.10,Ⅰ2<50 可认为无需考虑研究间的异质性,故使用固定效应模型合并统计量;反之则说明纳入的文献存在异质性,应改用随机效应模型合并统计量,并对异质性产生原因进行具体分析。采用漏斗图进行发表偏倚分析。

2 结果

2.1 文献检索结果 从数据库共查到相关文献467篇,经逐层筛选后,最终16篇纳入Meta分析,文献筛选流程如图1所示。

图1 文献筛选流程

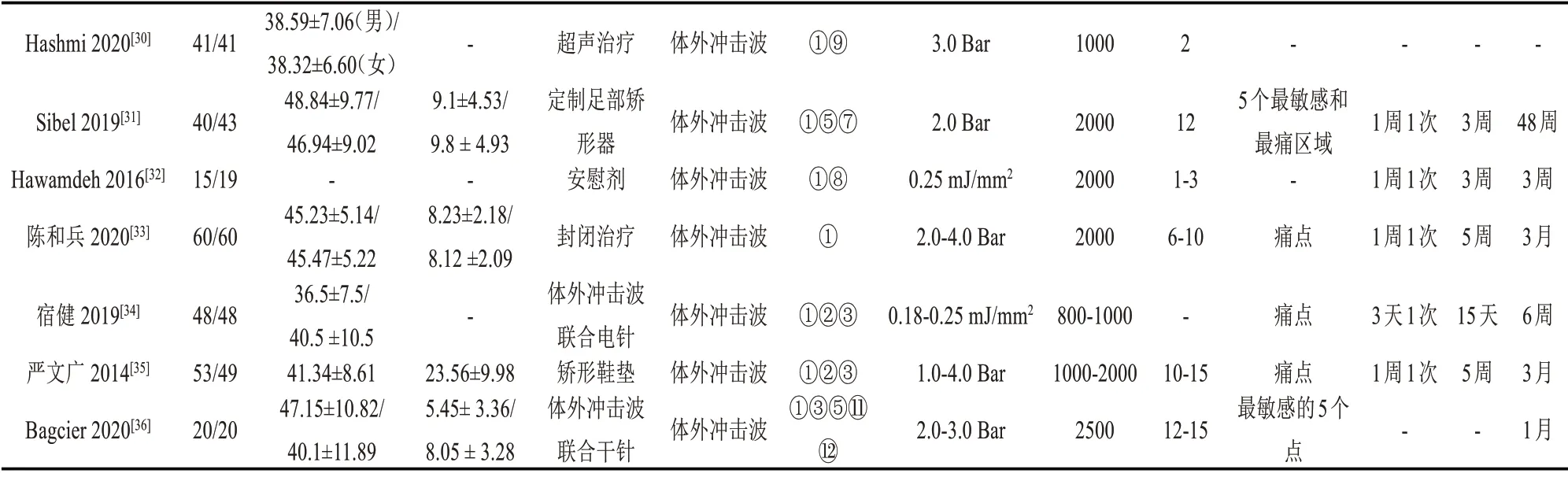

2.2 纳入文献的基本特征 本研究共纳入16 篇文献,总样本量1198 例,其中治疗组601 例,对照组597 例。所纳入分析文献的研究对象均为明确诊断为足底筋膜炎的患者,试验组干预措施均为体外冲击波疗法,对照组干预措施为包括常规治疗或安慰剂或皮质类固醇等的其他疗法。纳入文献均对基线资料进行了比较,年龄、性别、病程等基线特征的组间差异无统计学意义,具有可比性。本研究选取VAS 疼痛评分、足底筋膜厚度、最长持续行走时间作为结局指标进行meta 分析。(见表2)

表2 纳入研究基本特征

续表

2.3 风险偏倚性分析 所有纳入文献均为随机对照试验,描述了随机方法的文献有9 篇[20,24-28,34-36],进行分配隐藏方案描述的文献有4 篇[18,27,32-33],5篇[18,29-30,32-33]描述了盲法的使用,其余的盲法采用情况不清楚或未采用盲法,1篇[30]文献未描述数据报告是否完整。由图2、图3 可以看出,所纳入的研究均存在一定的偏倚性,但文献质量均达到中等及以上。

图2 纳入文献偏倚风险图

图3 纳入文献个体偏倚风险情况

2.4 Meta分析结果

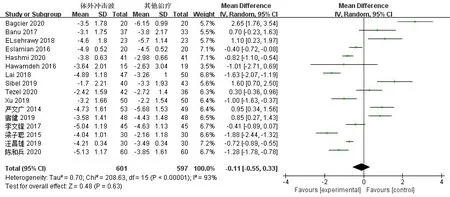

2.4.1 体外冲击波对足底筋膜炎患者疼痛的影响在纳入研究的16篇文献中,16篇均报道了体外冲击波对足底筋膜炎患者VAS 评分的结果,总样本量1198 例,经异质性检验χ2=208.63(P<0.05,Ⅰ2=93%),选择随机效应模型,MD=-0.11,95% CⅠ(-0.55,0.33),合并效应量检验Z=0.48,两组间差异无统计学意义(P>0.05),试验组VAS 评分与对照组差异无统计学意义,结果见图4。为进一步探讨异质性来源,进行亚组分析。

图4 VAS评分的meta分析

对纳入的研究分别以年龄(<45 岁;≥45 岁)、病程(<6个月;≥6个月)、治疗频率(1次/周;>1次/周)和随访时间(<3 个月;≥3 个月)为分组指标进行亚组研究。

①年龄:6 项研究年龄在45 岁以下,9 项研究年龄在45 岁以上,总样本量586 例,经异质性检验χ2=1.10(P=0.29,Ⅰ2=8.9%),选择固定效应模型,MD=-0.08,95%CⅠ(-0.53,0.38),合并效应量检验Z=0.33,两组间差异无统计学意义(P>0.05),年龄差异不是异质性的来源,结果见图5。

图5 不同年龄段对VAS评分影响的亚组分析

②病程:病程在6 个月以下的研究3 项,6 个月以上的研究9 项,总样本量460 例,经异质性检验χ2=0.00(P=0.98,Ⅰ2=0%),选择固定效应模型,MD=-0.13,95%CⅠ(-0.67,0.40),合并效应量检验Z=0.48,两组间差异无统计学意义(P>0.05),病程长短不是异质性的来源,结果见图6。

图6 病程长短对VAS评分影响的亚组分析

③治疗频率:11 项研究治疗频率为1 次/周,3项研究治疗频率>1 次/周,总样本量540 例,经异质性检验χ2=0.00(P=0.98,Ⅰ2=0%),选择固定效应模型,MD=-0.16,95% CⅠ(-0.54,0.20),合并效应量检验Z=0.92,两组间差异无统计学意义(P>0.05),治疗频率不是异质性的来源,结果见图7。

图7 不同治疗频率对VAS评分影响的亚组分析

2.4.2 足底筋膜厚度效应量的Meta 分析 在纳入研究的16 篇文献中,共8 篇研究报道了体外冲击波对足底筋膜炎患者足底筋膜厚度的效果,总样本量323 例,经异质性检验χ2=24.12(P<0.05,Ⅰ2=71%),选择随机效应模型,MD=-0.17,95% CⅠ(-0.47,0.14),合并效应量检验Z=1.06,两组间差异无统计学意义(P>0.05),试验组足底筋膜厚度与对照组差异无统计学意义,结果见图8。为进一步探讨异质性来源,进行敏感性分析。敏感性分析结果显示当剔除2 篇[25,34]文章后异质性明显下降(Ⅰ2=16%),合并效应量MD= -0.19,CⅠ%(-0.39,0.01),P=0.31,这两篇文献可能是异质性来源。

图8 足底筋膜厚度的meta分析

2.4.3 最长持续行走时间效应量的Meta 分析 在纳入研究的16 篇文献中,共4 篇研究报道了体外冲击波对足底筋膜炎患者最长持续行走时间的效果,总样本量151 例,经异质性检验χ2=71.28(P<0.05,Ⅰ2=96%),选择随机效应模型,MD=-0.6.13,95% CⅠ(-19.70,7.45),合并效应量检验Z=0.88,两组间差异无统计学意义(P>0.05),试验组最长持续行走时间与对照组差异无统计学意义,结果见图9。为进一步探讨异质性来源,进行敏感性分析。敏感性分析结果显示,当剔除其中1 篇[23]后,Ⅰ2=0%,合并效应了MD=-15.56,CⅠ%(-18.26,-12.86),该篇文献可能是异质性的来源。

图9 最长持续行走时间的meta分析

2.4.4 敏感性分析及发表偏倚分析 本研究对“VAS 评分”指标纳入文献做漏斗图,其结果显示存在不对称,提示存在发表偏倚的可能性。采用Stata 14.0 进行敏感性分析,并剔除每1 篇文献后Meta 分析结果均未发生质的改变,提示结果较为稳定(见图10)。

图10 VAS评分指标敏感性分析

3 讨论

体外冲击波是一种对肌肉骨骼系统疾病安全有效的无创治疗方式[11]。大量研究证实体外冲击波用于肩关节钙化性肌腱炎、跟腱病和慢性足跟痛综合征的有效性[12-15]。体外冲击波、皮质类固醇、低能量激光治疗等都是治疗足底筋膜炎的常见方法,但也有部分学者比较体外冲击波与皮质类固醇及低能量激光治疗足底筋膜炎的疗效优越性,得出了相反的结论[16-19]。体外冲击波与不同治疗对于足底筋膜炎疗效方面存在争议尚无明确标准。国外已有多篇Meta分析从疼痛方面证明了体外冲击波优于安慰剂和皮质类固醇[20-21];国内的Meta分析已证明了体外冲击波联合麻醉剂对慢性足底筋膜炎的有效性,其主要也从疼痛方面进行分析[22]。但是体外冲击波对于足底筋膜炎患者的足底筋膜厚度、最长持续行走时间等的影响尚未见系统评价。

3.1 体外冲击波对足底筋膜炎患者疼痛及足底筋膜厚度影响分析

本Meta 分析结果显示,体外冲击波治疗在改善足底筋膜炎患者疼痛情况方面,基于现有临床证据,VAS 评分与对照组相比差异无统计学意义。但其他有关足底筋膜炎的Meta分析发现体外冲击波疗法在改善疼痛方面有积极作用。Li 等[37]对5项冲击波治疗对比超声治疗干预足底筋膜炎的随机对照进行Meta分析,结果显示,冲击波疗法与超声疗法均存在有效性,但冲击波疗法VAS 评分改善更好。此外,另一项研究为体外冲击波治疗慢性足底筋膜炎与其他治疗方法比较的Meta 分析(纳入13 项研究),结果显示ESWT 治疗慢性足底筋膜炎的疗效更好,并发症更少[38]。足底筋膜炎的手术治疗方法被认为是治疗慢性足底筋膜炎安全有效的方法[39],但术后仍会有产生副作用的风险,如足弓扁平化、胫后神经损伤等并发症[40],因此体外冲击波疗法应当为更好的选择。与其他治疗相比,体外冲击波疗法产生并发症较少、且费用低,加之可在短期内看到疗效、较快恢复日常生活和工作,更大程度地提高生活质量。

足底筋膜炎的B 超影像学主要存在2 种特征,即筋膜增厚和回声降低[41-42]。但表浅的软组织将影响足底筋膜内部的回声导致超声波衰减,另外,受主观性的影响,当检查足底筋膜时,缺乏相邻肌肉的参考以分析回声的变化,使之产生较大误差[43]。因此,筋膜增厚的B 超是目前研究中最为可靠的表现[40]。过往研究阐述了足底筋膜厚度与临床症状之间的关系。正常的足底筋膜厚度在4mm以内,超过4mm 被认为是异常的,超过5mm 提示足底筋膜病变[44-45]。因此,本研究将足底筋膜厚度作为结局指标之一。Meta 分析结果显示,体外冲击波在改善足底筋膜炎患者足底筋膜厚度上,基于现有证据尚不足以证明其在改善足底筋膜厚度上优于其他治疗。究其原因,可能是由于临床上疼痛是足底筋膜炎患者最常见的症状,忽略了对足底筋膜厚度的评价。纳入文献中,梁子聪等[25]和宿健等[34]的两篇文献异质性高的原因可能在于纳入研究的对照组为联合治疗。在最长持续行走时间的研究中,汪昌雄等[23]的文献认为是异质性的来源,原因可能在于该研究的随访时间仅10 天,其他研究的随访时间均在1个月以上。有研究表明[49-50]体外冲击波的临床疗效随着时间的增加效果逐见效。

通过Meta 分析的数据可以发现,ESWT 是一种有效缓解足底筋膜炎的治疗策略。ESWT 的机制是引起轴突过度兴奋,影响局部疼痛因子,从而产生反射性镇痛作用,通过破坏无髓鞘感觉纤维来改善/减轻疼痛[46-48]。此外,已知它可以通过分泌生长因子或一氧化二氮引起炎症反应来改善症状;它还可以通过促进血管生成修复受损组织。足底筋膜炎治疗的主要目标在于减轻神经刺激、缓解无菌炎症、松解足底筋膜黏连,与ESWT 作用时产生的效果相呼应。因此,采取体外冲击波治疗足底筋膜炎,减轻患者疼痛程度、改善足底筋膜厚度后,亦可延长患者最长持续行走时间。但是,本Meta 分析研究结果显示,体外冲击波在延长足底筋膜炎患者最长持续行走时间上,基于现有证据尚不足以证明其临床效果优于其他治疗。究其原因,可能是疼痛是影响持续行走时间的原因之一,体外冲击波在改善足底筋膜炎患者疼痛上已被证实由于某些治疗(超声疗法等),但从最长持续行走时间上观察其疗效的研究较少。

3.2 体外冲击波对足底筋膜炎患者影响的亚组Meta分析

由于纳入的各研究间存在明显的异质性,根据可能的异质性来源对体外冲击波干预足底筋膜炎患者VAS 评分的研究进行了亚组分析。结果表明,亚组分析结果显示,年龄、病程、治疗频率、随访时间均不是异质性的来源,本研究的异质性来源需要进一步讨论。体外冲击波能量强度不同对疼痛的改善和缓解的结果不同,Li等[51]比较了体外冲击波与皮脂类固醇注射对足底筋膜炎患者的疗效,结果表明疼痛的缓解和成功率与能量强度水平有关,高强度(≥0.2mJ/mm2)ESWT 在3 个月内的治疗中效果最佳,其次是皮脂类固醇注射、低强度(<0.2mJ/mm2)ESWT。体外冲击波的类型不同其治疗效果也不一样,Chang等[52]的一项Meta分析表示,放射性体外冲击波对疼痛改善更有效,同时认为低强度的聚焦性体外冲击波治疗比中、高强度体外冲击波效果好。Sun等[21]的一项Meta分析(纳入9项研究),结果表明,聚焦性体外冲击波对慢性足底筋膜炎患者疼痛改善具有积极作用,而一般的体外冲击波和放射性体外冲击波的有效性还需要进一步证明。然而,另外两项随机试验表明,聚焦性体外冲击波对足底筋膜炎患者疼痛的疗效与假性治疗并无显著性差异,表现为安慰剂效应[53-54]。而Li 等[55]的一项网状Meta 分析(纳入19项研究)建议用放射性体外冲击波治疗足底筋膜炎,与放射性体外冲击波相比,聚焦性体外冲击波是次佳选择。因此,放射性冲击波与聚焦性冲击波对足底筋膜炎治疗的有效性需要进一步讨论。

3.3 研究的局限性

本研究检索的均为公开发表的中、英文文献,可能存在文献收录不全而导致的发表偏倚;因为参与者不能随机分配到暴露组,而且致盲只能是部分致盲,因此ESWT 对足底筋膜炎疗效的影响很难设计高质量的研究;研究纳入的16 篇文献中部分为小样本研究,且各研究间具有较高的异质性,结论会受到一定的影响。

4 小结

足底筋膜炎的临床主要症状是行走时候足跟疼痛,这通常会给患者的生活带来严重影响,体外冲击波治疗已被证实是减少足底筋膜炎疼痛的一种安全有效的非手术疗法。其对改善足底筋膜炎患者疼痛情况、足底筋膜厚度及最长持续行走时间有一定的积极作用,但基于现有临床证据尚不足以证明其临床效果优于其他治疗。若在考虑并发症较少、费用低且在短期内有疗效的方法,体外冲击波疗法可能具有一定优势。