沙可夫在苏区的文艺探索

● 徐佳佳

沙可夫(1903—1961),浙江海宁人,原名陈维敏,曾用笔名微明、克夫等,是中国革命文艺事业的重要开拓者。沙可夫少年时期就酷爱文艺,渴望通过文艺改造旧社会,青年时期赴法国、苏联游学,进行了系统的艺术和革命理论学习。回国后,沙可夫辗转来到中央苏区,进行文艺教育宣传、创作及文艺理论等多方面的探索和实践。这些都成为他之后在延安时期乃至中华人民共和国成立后开展文艺工作的重要基础。

从大家族少爷蜕变为革命青年

1903年,沙可夫出生于浙江海宁钱塘江边的新仓镇(现丁桥镇)。在他的少年时期,父亲陈抑生因谋得上海海关靖江分关总办的差事而发迹,陈家也因此逐渐成为海宁大户。渴望延续家门荣耀的陈父坚持用传统封建教育思想培养沙可夫,但从小热爱文艺、渴望用先进知识改变旧社会的沙可夫对此十分抵触,并在1917年不再去私塾学习,转学到新式学校——袁花镇海宁县第三高等小学。这所新式学校不仅培养了沙可夫在弹钢琴、戏曲表演、唱歌等方面的文艺特长,教师娄少卿等拥有先进思想的知识青年还引导沙可夫等学生放眼社会,主动认清旧中国的落后现实,了解十月革命,学习列宁思想等。迫于当地族群势力的压力,娄少卿最终离开了学校,但革命的种子已经在沙可夫心中萌芽。

1920年,沙可夫考入上海南洋公学,开始如饥似渴地系统学习进步思想,目睹五卅运动及参与各种进步游行活动后,更加坚定了他投身革命的想法,正如他吟唱的《华沙工人歌》,“高高举起全人类战斗旗帜,为新世界早来到,人人自由……”为了在实践中锤炼自己,沙可夫一方面利用担任英文、音乐教师的机会,在青年中发展进步力量;另一方面,在《洪水》等杂志上发表《慈爱毁灭后——一个从事社会改造运动的青年的零碎日记》《拆穿西洋镜》等文章,广泛传播新思想,鼓励大家“做一个从事社会改造运动的青年”。为了进一步鼓动青年投身革命,1924年,沙可夫利用暑假回乡之际,创办“晦鸣社”和《红花》报,告诉青年“读书是我们的修养工夫,革命是我们的实际事业”,希望大家能够走出方寸天地,在现实中为民族复兴干一番大事。

随着对进步活动的参与以及对新思想的学习,沙可夫愈发感觉到,要救中国,仅仅靠本土经验是不够的,应该去西方国家学习先进经验,遂萌生出国留学的念头。他的这一想法起初遭到家人的反对,在他不懈地与家人沟通下,家人最终同意了他的选择。1926年初,沙可夫登上远航的游轮,开始近5年的海外游学之旅,逐步实现了他从传统封建大家族的少爷向革命青年的蜕变。

从巴黎到莫斯科的红色游学

1926年至1931年,沙可夫先后在法国巴黎和苏联莫斯科游学,这段宝贵的海外学习经历,为他之后开展革命文艺实践打下重要基础。

1926年,初到巴黎的沙可夫由于语言不通,没有立即入校学习,而是先随一位私人音乐教师学习乐理、作曲、钢琴、小提琴等,同时补习法语。有了一定语言和专业基础并适应巴黎的新生活后,他才转入当地一所音乐学校继续深造。

在系统学习音乐之余,沙可夫不忘了解国外社会革命的情况。他通过阅读大量进步中国青年在海外创办的报刊,如《少年》《赤光》等,了解到文化宣传的重要性,同时,通过积极参与革命活动,积累了丰富的革命经验。由于北伐期间积极组织学生声援大革命,沙可夫被选为旅法华侨北伐后援会委员,并因此很快加入中国共产主义青年团,1926年底转为中共党员。由于工作出色,之后沙可夫还被选为中共旅法总支书记和《赤光》的编辑,开始全身心投入党的事业。

1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变后,国民党政府驻法使馆一改之前对旅法共产党组织和革命学生的宽容态度,加紧对中国共产党及其他爱国志士的迫害。为了保障大家的安全,中共党组织安排沙可夫等人前往莫斯科中山大学学习。抵达莫斯科中山大学后,沙可夫很快适应新的环境,有了一个新的俄文名字——亚历山大·阿列克赛·沙可夫。这个之后被载入中国革命文艺历史的俄文名字,不仅纪念了沙可夫在莫斯科学习的岁月,也是他将革命与文艺结合在一起的重要见证。

沙可夫在巴黎系统学习过音乐又具有较高文艺修养,在进入莫斯科中山大学后,很快成为文艺骨干,并成为校俱乐部负责人。考虑到大多数同学没有系统学习过文艺,在组织文艺活动的初期,沙可夫带领同学从练习最基础的合唱开始,再进一步尝试戏剧表演。同学李伯钊刚开始来到莫斯科中山大学时,虽然有一定的文艺才干,但没有系统学习过文艺理论。为了鼓励像李伯钊一样的同学投身学校的文艺活动,沙可夫将这些业余艺术骨干集中起来培训,让他们迅速掌握基本的乐理知识。经过努力,李伯钊等很快就能够承担起戏剧演出的任务,甚至在沙可夫的帮助下还开始自主创作,《国际青年节活报》就是其一。随着沙可夫、李伯钊等人对戏剧表演、创作愈发投入,以及《明天》《破坏》等戏剧演出的大受欢迎,中国留学生在莫斯科戏剧舞台上的影响力逐渐扩大,其中的一些戏剧作品、创作理念还被沙可夫、李伯钊等带到中央苏区,为戏剧在中央苏区的大放光彩埋下伏笔。

除了表演实践,沙可夫还十分注意提高同学们的文艺理论修养。沙可夫鼓励同学们广泛涉猎苏联及世界文学名著,认真观摩和学习苏联等国的戏剧、歌舞节目。虽然在文艺领域投入大量精力,但在莫斯科学习期间,沙可夫并没有放松政治理论学习。李伯钊曾回忆,“尽管他(沙可夫)对文学和音乐饶有兴趣,但对政治学习还是丝毫不苟且,服从了党的要求,完成了学业”。这些都为之后沙可夫成长为一名出色的中国革命文艺战士奠定了坚实的基础。

开展苏区革命文艺管理工作

1931年春夏,国民党反动势力对苏区进行两次“围剿”,大量干部在战斗中牺牲,为了尽快补充革命力量,中共中央决定大量召回在莫斯科中山大学学习的中国学生,沙可夫就是其中一员。

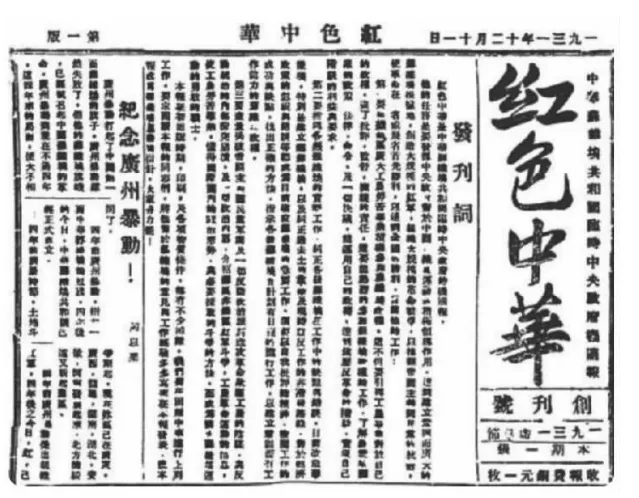

《红色中华》创刊号

由于革命形势十分严峻,沙可夫的回国之路历经艰险。1931年,启程回国的沙可夫途经西伯利亚到达海参崴,从中苏边界进入绥芬河;之后他扮作一名裁缝,化名王金龙,经北宁铁路到达天津,经海路到达上海。刚到上海,沙可夫就遭到国民党反动当局的逮捕。经过中共党组织和家人的积极营救,沙可夫在被关押四五个月之后,最终获释并回到老家海宁休养。

在家期间,沙可夫多方了解中央苏区的革命形势,向组织表达想在中央苏区继续革命事业的愿望,党组织答应了他的请求。1932年四五月间,沙可夫途经闽西苏区来到瑞金。组织考虑到沙可夫的文艺才干,任命他为中华苏维埃共和国教育人民委员部副部长兼艺术局局长和《红色中华》报主编。在这些岗位上,沙可夫与其他文艺工作者一起构建了属于苏区的革命文艺管理秩序。

艺术学校和剧团是苏区文艺事业中一道亮丽的风景线,在群众中很有影响力,沙可夫决定从规范、建立艺术学校和剧团着手,全面开展苏区革命文艺管理工作。早在1930年,中华工农兵苏维埃第一次全国代表大会(简称“一苏大会”)召开时,负责会务中表演工作的文艺组就排演了《最后的晚餐》《黑奴吁天录》等戏剧。这些融合了本土戏剧元素与西方现代戏剧特点的戏剧让当地群众耳目一新,受到一致好评。为了将演出继续下去并使之成为传播革命思想的火种,红军的第一个专业剧团“八一剧团”成立了。随着在各地演出的频繁开展,该剧团在群众中的影响力逐渐扩大,为了更好引导和规范这股文艺力量,1932年9月,在沙可夫等人的主持下,“八一剧团”改造为工农剧社。其间,沙可夫经常为表演者提建议,希望能够尽快提高表演者的艺术水平。为了进一步提高众多戏剧表演者的表演技巧,1933年4月,沙可夫组建蓝衫团学校,即之后的高尔基艺术学校。这些艺术学校、剧团的建立和规范,对逐步建立健全苏区文艺管理体制机制发挥了重要作用。

学校和剧团是苏区文艺发展的重要平台,人才是苏区文艺能够长期发展的关键,沙可夫结合苏区革命需要和实际情况,培养两类文艺人才:一是专业文艺人才。在沙可夫参与创办的艺术学校剧团里,他都兼任教职,投入大量精力在教学上。沙可夫教授的主要课程是音乐、舞蹈和戏剧等,通过为学生传授专业知识,为苏区文艺输送了大量专业文艺人才。二是业余文艺人才。苏区文艺演出、创作的工作量很大,人手十分紧缺,为了加快文艺事业的发展,沙可夫鼓励苏区党政干部和民众参与各类文艺工作,何长工、罗瑞卿等就经常在沙可夫的邀请和鼓励下参与文艺演出。沙可夫还倡导建立报刊通讯员制度,该制度为各条工作战线的干部群众进行文艺创作提供了平台。这些苏区业余文艺人才不仅让文艺活跃在苏区各个领域,充分发挥苏区文艺的价值,还让苏区文艺走进军民,走向大众。

为了给苏区文艺事业创造好的发展环境,沙可夫利用《红色中华》等报刊平台,登载许多文艺作品,营造了较好的文化宣传氛围。其中,在沙可夫主持下创办的苏区首个副刊——《赤焰》,更是成为苏区文艺宣传的重要阵地。在沙可夫长期的努力下,大量苏区军民投稿,最终实现该副刊创刊的初衷——“为着抓紧艺术这一阶级斗争武器,在工农劳苦大众的手里,来粉碎一切反革命对我们的进攻,我们是应该来为着创作工农大众艺术发展苏维埃文化而斗争的”,让苏区文艺逐渐成为军民战斗的匕首。

在开展苏区文艺管理工作时,沙可夫充分借鉴当时苏区各项工作逐步纳入法治化、制度化的经验,为苏区文艺起草多部法律文件,如《苏维埃教育法规》《苏维埃剧团组织法》《消灭文盲决议案》《省、县、区、市教育部及各级教育委员会的暂行组织纲要》等。这些法律法规不仅使苏区的教育工作,尤其是文艺教学不断规范化、制度化,也将文艺剧团的各项活动纳入法治化轨道。沙可夫还制定诸多规范文艺作品编辑出版的规章,为苏区更好地开展文艺工作提供了制度保障。

展现出色的文艺才华

在完成一天的工作后,夜深人静时,沙可夫不是着急休息,而是在煤油灯下、一张张马兰草制成的粗纸上奋笔疾书,在兴致盎然的创作中,将自己对苏区方方面面的生活感触化为文艺作品中的故事、人物或曲子。沙可夫利用休息空余,在挤出来的时间中创作出20多首歌曲、8部话剧和多部活报剧,充分展现了他出色的文艺才华,也丰富了苏区文艺生活,为苏区革命和文化建设作出重要贡献。

到苏区之前,沙可夫就积累了丰富的戏剧创作经验,来到苏区后,戏剧成为沙可夫创作的首选体裁。苏区鲜活的革命生活、苏区军民纯朴热情的形象为沙可夫提供了新的创作灵感和动力,为他的戏剧创作打开了新的大门。在苏区,沙可夫创作的戏剧内容丰富、题材广泛:有讲述“九一八”事变后东北军撤回关内,军民反对国民党投降主义的《北宁铁路的退兵》;有反映平汉铁路工人在中国共产党领导下奋起反抗的《我们自己的事》;有描写广州起义经过的《最后胜利属于我们》及取材于非洲黑人悲惨生活、控诉帝国主义的《谁的罪恶》。其中,沙可夫创作的反映红军反“围剿”斗争的《我——红军》,在苏区上演后一炮而红,成为苏区戏剧舞台上不朽的经典,不仅成为深受苏区军民喜爱的戏剧,还被《红色中华》评为“工农剧社公演的第一声炮”“开辟了苏区文化教育的新纪元……是苏维埃文化与工农大众艺术的开端”。

在细心观察苏区本土文艺的过程中,沙可夫发现,苏区军民不仅喜欢看戏,还喜欢唱民歌,擅长创作民歌。如果能够把这种传统民间艺术充分利用起来,那么革命的文艺一定能够拥有更广阔的艺术天地,在这种想法的推动下,沙可夫身体力行创作了大量苏区歌谣:有描写革命战争,动员群众参加革命的歌谣,如《我们红军》《反帝进行曲》《最终胜利属于我们》等;有赞美苏区社会建设的歌谣,如《查田奋斗曲》《分田歌》《春耕歌》《共产青年团礼拜六歌》等;有展现苏区军民生活的歌谣,如《欢迎小同志》《儿童园游戏歌》《都娘歌》等;有围绕特定节日写的歌谣,如《八一歌》《“五一”斗争曲》等。沙可夫创作的这些歌谣节奏明快、易于传唱,深受苏区军民喜爱,是流传至今的苏区艺术活化石。

沙可夫还创作了大量反映苏区战斗和社会建设的杂文,如《纪念广州暴动与宁都暴动》《消灭苏区内外的敌人》《革命的热情》等。这些文章篇幅都不长,语言通俗易懂,便于苏区军民阅读,同时笔调还普遍较为激昂、奋进,有很强的感染力,能够增强苏区军民的凝聚力,在苏区基层社会动员中发挥了重要作用。

大众文艺理论的探索者

在苏区生活时期。作为一名文艺管理者和创作者,沙可夫对中国文艺应该如何发展作了诸多思考。

在沙可夫看来,传统文艺是狭隘的,是仅供精英贵族欣赏的艺术,民众要真正成为国家的主人,就必须拥有自己的艺术,而艺术也只有通过群众广泛参与,才能够拥有更为广阔的视野。沙可夫经常热情鼓励基层军民自主创作文艺,希望他们为各类报刊投稿,如在《红色中华》的《征求诗稿启事》中说:“为了要开展苏区的文艺运动,为了要使得革命诗歌深入到广大工农群众中去,本报最近决定于十月革命节以前编印革命诗集一册,现特向各地爱好文艺的同志征稿。”这些都使得大量基层军民有机会参与苏区文艺,成为苏区文艺的创作者。他还引导广大军民写自己身边的人和事,用作品中鲜活的生活气息和人物形象、故事感染大家。正如他在《小小的意见》中所说,“我希望,在火线上,在工场里,在田野间,在工作室里的青年,把你们的实际斗争生活写成文艺作品,为创作工农大众艺术而努力”。

《沙可夫诗文选》

沙可夫认为,苏区文艺要想拥有更强大的生命力,除了写苏区的人和事,还应该立足本土艺术元素,创造出具有民族特色的艺术形式。形成这一文艺理念,沙可夫也经过了一段时间的摸索。沙可夫在苏区开展文艺创作之初,由于对苏区本土艺术形式了解不多,经常在紧急的创作过程中模仿和借鉴苏联歌曲、戏剧形式,如《春耕歌》就模仿苏联“为什么”调。随着对苏区文艺的深入了解,沙可夫发现,苏区本土艺术形式是中华民族传统文化艺术的瑰宝,要想创作出真正具有本土艺术魅力和价值的文艺作品,就应该充分利用、转化本土文艺形式。因此,沙可夫经常鼓励文艺工作者向苏区本土的民间艺术取经,鼓励大家去搜集苏区的民间小调、戏剧唱腔、方言、民间传说等,让苏区的文艺能够在继承传统文艺精粹中获得生命力。

沙可夫认为,苏区文艺工作者还应该立足现实需要,勇敢承担起文艺的历史使命,发挥文艺的历史价值,让苏区文艺能够为革命、为军民服务。要实现这一目标,深入开展政治理论学习必不可少。沙可夫经常说,“文艺工作者不了解形势与任务,就很难做好工作,就像盲人骑瞎马找不到正确的方向”。

作为属于民众的文艺,沙可夫认为苏区文艺应该坚持马克思主义文艺的立场,用马克思主义文艺思想指导文艺的创作。这一点早在莫斯科中山大学时,他就曾尝试过,到苏区之后,他进行了深入实践。他在《〈谁的罪恶〉的演出及其脚本》一文中对自己在创作没有完全贯彻这一点作了自我批评,认可《红色中华》刊登的《提高戏剧运动到列宁的阶段》一文中提出的“用马克思主义的见解来理解艺术,建设马克思主义的文艺批评,我们只有从开展文艺上的思想斗争中,提出正确的马克思主义的文艺理论,方能把我们的文艺(包括戏剧运动)提高到列宁的阶段”的观点。

沙可夫对苏区文艺事业的探索在延安时期进一步得到实践、深化和发展,有利于促进延安文艺乃至新中国文艺事业发展,为我国革命文艺事业的发展作出了重要贡献。