凝固的旋律

木小六

春秋代序,时光荏苒,岁月的长河奔流不息,一代代人曾经鲜活的往昔一遍遍被冲刷,许多细节逐渐消泯于无形。而与此同时,总有些事物经得起岁月沧桑,耐得住大浪淘沙,在漫长的时间中沉淀、流传下来,汇入星河璀璨的人类文明,成为对万古千秋永恒的映照。

“艺术之始,雕塑为先。”正如梁思成先生所言,当人类萌生对美的懵懂向往,尝试将心中流淌的旋律凝固为具象的物件时,坚固耐久、适宜传承,又极具仪式感的雕塑便应运而生。

子曰“朽木不可雕也”,可见雕刻不仅要有巧思与妙手,还要有妥帖的材料。雕塑艺术是艺术家与材料的共舞:艺术家运用自己的创造力,赋予材料别致的灵魂和长久的生命力;优秀的作品经由心、手与材料的碰撞,凝聚无形于有形,超越时间,得以永恒。

麦积山石窟第4窟 胁侍菩萨 宋

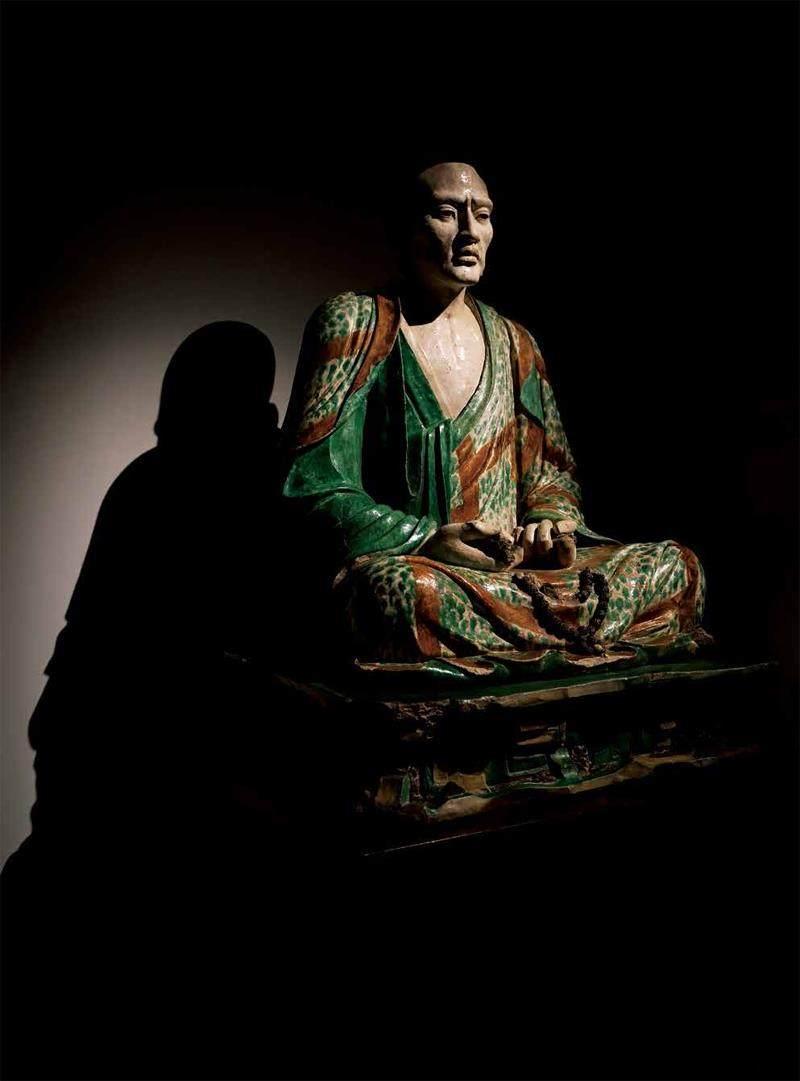

三彩等身罗汉像 辽 吉美亚洲艺术博物馆藏

持戟铜骑士 东汉 甘肃省博物馆藏

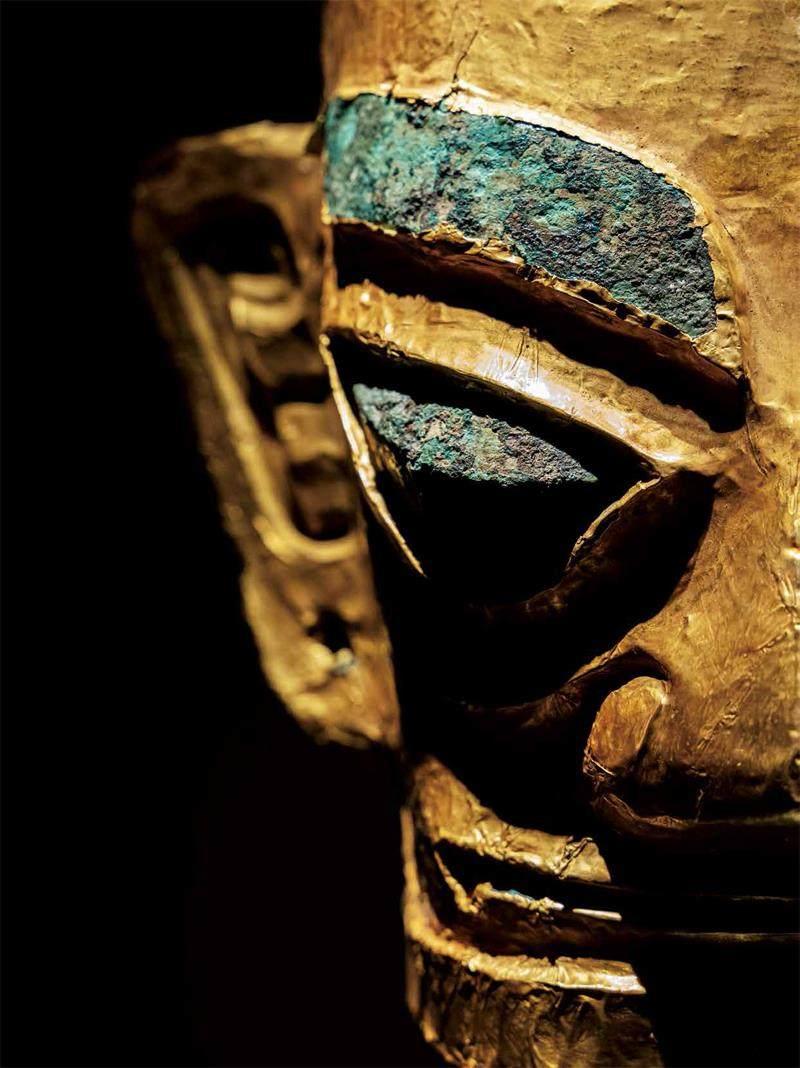

作为人类最早的造型艺术实践,中国古代雕塑艺术源远流长,历经岁月沉淀,不仅存世作品数量庞大,造型和技艺皆出类拔萃的精品也层出不穷。一代代艺术家不断探索,运用雕、刻、塑等手法,使用竹、木、玉、石及金属等材料,为世界、为后人留下了无数杰作。他们塑造了作品,也雕刻了时光;凝固了美的旋律,也汇聚出中国雕塑的璀璨华光。

总体来看,雕塑艺术的发展脉络与人类文明的发展进程同频共振。对艺术之美的追求,从懵懂到清晰,是刻在人类骨子里的向往。遥想起初,先民们在创造和使用工具的过程中,渐渐生出朦胧的超越生存需求的审美感受,他们尝试着将自己稚拙而真切的创作冲动、简单又天真的审美意趣,投射在身边随手可得的石头、泥土上。通过不断地观察、体会、探索,他們逐渐认识到美的规律,并从中提炼出能够表达美的要素。

他们试图用双手实现心中的构想,手的能力不够,便用不易磨损的石头打制工具。从简单稚拙到精美繁复,随着技艺的不断发展,人们渐渐生出更高层次的审美需求,使得雕塑逐步脱离了纯粹的物质生产和实用目的,走向可供欣赏的艺术领域。

在坚硬的材质上雕琢、表达自己的内心,需要审慎周全的构思,更需要一旦开始就义无反顾、一往无前的执着,以及一种融合了崇高感、使命感的坚定信念。因为牵一发而动全身的雕琢与塑造,容不得举棋不定的犹疑,容不下三心二意的浮躁。从某种程度上来说,雕塑艺术从诞生起,便塑造、刻画着中华民族的性情和品格。

青玉把莲水虫荷叶洗 清 故宫博物院藏

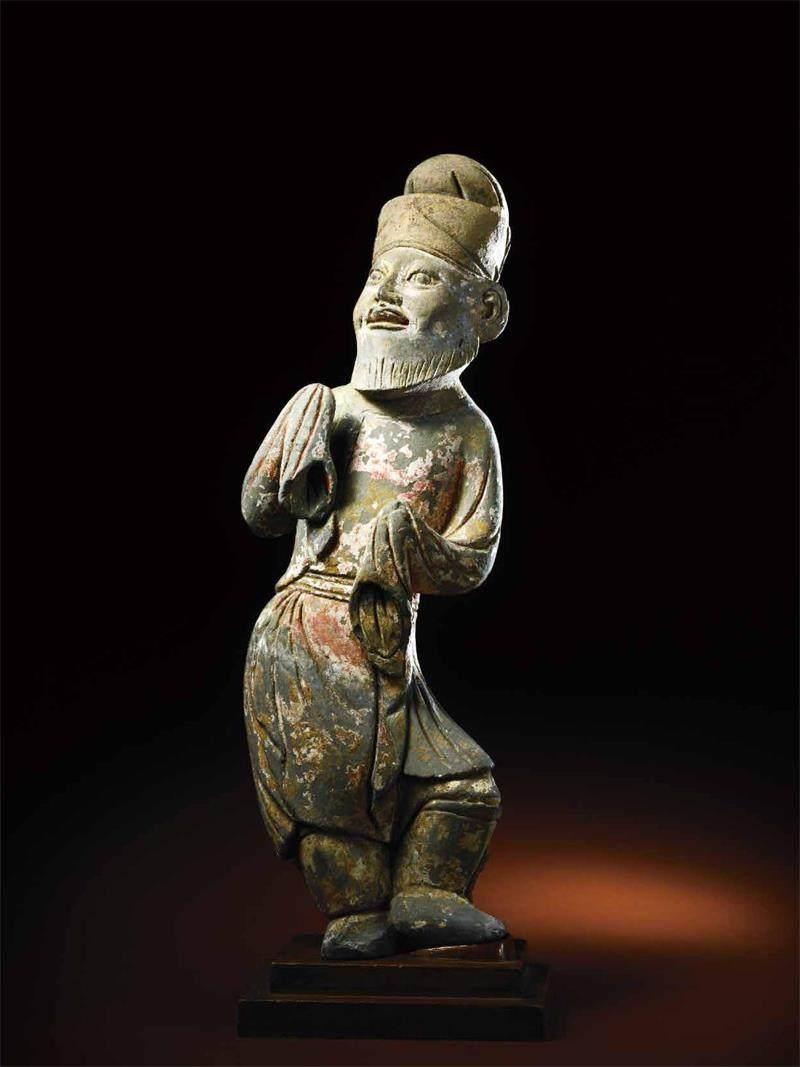

随着人类文明不断进步,雕塑艺术成为一个独立的艺术门类,迈入了新的发展阶段。在艺术价值、文化价值之外,雕塑也承载着更多的理想和象征意义。夏商周时,狞厉神秘的青铜器被统治阶级视为权力、地位和财富的象征。秦汉时,规模宏大的秦始皇兵马俑昭示着统治阶级的帝王雄心;思想性与艺术性完美统一的霍墓石刻,彰显着西汉刚强豪迈的时代风貌;到了雕塑艺术承上启下、全面发展的魏晋南北朝时期,石窟艺术和陵墓雕像则承载着统治阶级、贵族阶层对死生之事的重视与想象;隋唐时期,佛教造像和陵墓雕刻艺术持续繁荣发展,展现出大气而华贵、张扬又绚丽的盛世气象。

文明的进程在不断推进,随着世俗生活不断丰富,世俗文化逐渐兴起,雕塑艺术也随之“转型”,增添了来自民间的意趣与温度。宋以后的雕塑艺术,发展出了更加关注生活、贴近人心,更为形象逼真、灵动鲜活的特征。除了历史人物、神话传说等传统主题,烟火人间的点点滴滴也逐渐成为艺术创作的素材。与此同时,人们不再热衷于开凿石窟,不再追求那些艰难而宏大,需要付出超乎寻常的努力才能成就的雕塑工程,转而关注装饰性的小型雕塑品。这类作品对细节的极致追求与表现,也体现出艺术风潮随市民生活进步而出现的转变。

艺术源于生活,高于生活,但也服务于生活。人类审美意识的变迁,本就是不断推陈出新、革故鼎新的过程。中国古代雕塑艺术的发展,亦符合这一规律。艺术之美没有一成不变的标准,如此,我们才能在历史长河中尽情享受精彩纷呈的艺术盛宴。而其中的雕塑艺术,更是通过精湛的技艺,塑造出千姿百态的立体形象,让人感受到触达心灵的愉悦,体会到艺术家内化于作品中的情感、精神和态度。雕塑艺术与人之间,始终有一种灵魂上的关联。

陶彩绘男优伶俑 高44.5cm 宽15.5cm 五代 故宫博物院藏