隋唐:博大绚烂 绚烂遗珍 凝固盛世风华

如果把5000年中华文明浓缩为一幅气吞山河、灿烂辉煌的壮美长卷,那么隋唐时期无疑是这幅长卷中最为瑰丽绚烂的部分。历经326年的壮阔历史,政治安定、经济和文化空前繁荣的隋唐两代,以前所未有的开放姿态引领中国古代雕塑艺术走向巅峰。

历史是凝固的现实,雕塑是凝固的历史。当千年时光倏忽而逝,当斧凿之声渐渐远去,只有一件件雕塑杰作穿越时空的阻隔,印刻下中华文明的足迹,让今天的我们仍能透过这些绚烂遗珍,重温隋唐盛世的绝代风华。

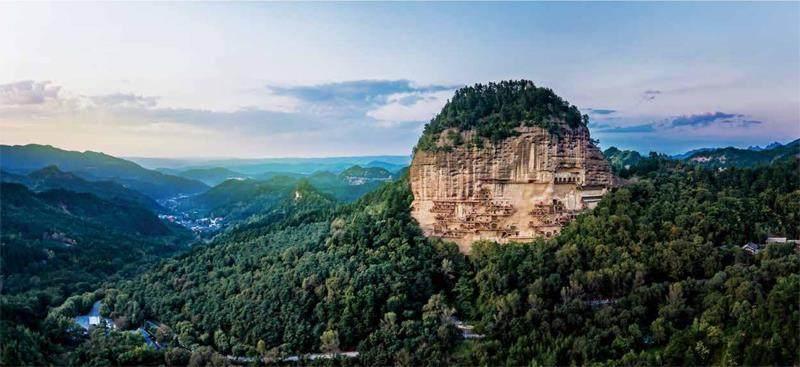

麦积山石窟全貌

佛教造像:博大辉煌 阅尽沧桑

公元前138年,张骞出使西域,开拓出一条横贯东西、连接欧亚的丝绸之路。此后,驼铃悠悠,商队络绎,使者往来,丝绸沿路西去,佛学东传而来。于是,融合了东西方艺术的佛教文化逐渐在中国生根发芽,并在隋唐达到全盛,佛教造像也随之取得了卓越成就。

麦积山地处秦岭余脉,孤峰突起。古代工匠凌空架设栈道,开窟造像,成就了绝壁之上的璀璨佛国。始凿于隋代的麦积山石窟第13窟“东崖大佛”,是麦积山现存最大的一组石胎泥塑造像。中间的大佛扶膝而坐,表情肃穆;两旁的菩萨内敛温和,似在微笑着等待世人的探访。

麥积山属典型的丹霞地貌,以红砂岩为主,结构较为松散,于是古代的匠师因地制宜,选择以泥塑的方式造像。他们先在崖面上雕凿出大致形体,然后在石胎表面等距凿出大小、深浅不一的桩孔,而后插入缠有丝麻的木楔,再敷泥塑形,精雕细琢,最后施以彩绘。如此,在减轻塑像重量的同时,也增加了其强度和稳定性,足见当时雕塑技艺之高超。

麦积山石窟第5窟 踏牛天王 隋末唐初 摄影/王琳

麦积山石窟第13窟 东崖大佛 隋

麦积山石窟第5窟 牛儿堂 隋末唐初 摄影\王琳

莫高窟第45窟 菩萨 唐 摄影\吴健

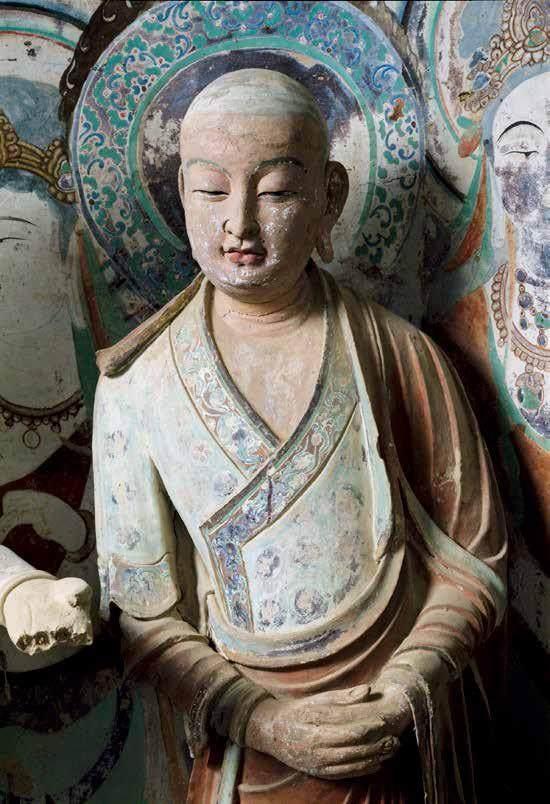

莫高窟第45窟 阿难 唐 摄影/吴健

在甘肃广袤的大漠深处,还有一处动人的艺术奇迹熠熠生辉,它就是世界文化遗产—敦煌莫高窟。

公元366年,僧人乐僔在鸣沙山东麓的崖壁上凿下了第一个石窟。此后,山崖上的斧凿锤刻之声此起彼伏,绵延了1000多年。一代代无名工匠将精妙的技艺和虔诚的信仰倾注其中,创造出人类文化的圣殿,更为后世留下了这座中国规模最大、历史最悠久、保存相对完好的佛教历史遗迹。

莫高窟经过十六国至宋元等历代营建,形成巨大的规模,现存735个洞窟,其中隋唐遗迹占去半数,造像也最为精美。

隋代的彩塑技艺逐步成熟,处于东西融合、变革发展的进程中,具有承上启下的风格。佛、菩萨、弟子形象由原来的壁画表现形式向浮雕过渡,塑造手法细致,开始为人物赋予个性,但人物造像依然有局限和不足。及至唐代,彩塑技艺达到艺术高峰。这时的造像更为注重表现不同人物的身份和神态,主佛庄严肃穆,菩萨典雅温婉,天王威严英武,众弟子个性鲜明……对人物形体和肌肤质感的处理也更加细致入微。

莫高窟第158窟 释迦牟尼涅槃像 唐 摄影\吴健

龙门石窟露天大龛群雕 唐

北魏时期开建的龙门石窟,至唐代再次活跃起来,产生了大量佛教造像,其中最重要、艺术水平最高的当属奉先寺露天大龛群雕。大龛造像坐西朝东,为唐高宗、武则天时所建,整组雕塑以雍容大度、气宇非凡的卢舍那大佛为中心,两侧二弟子、二菩萨、二天王以及二力士有序排列,形成众星捧月之势。这是现存中国佛教造像中最为完整、和谐的一铺九尊像,将佛国世界的祥和意境表现得淋漓尽致。

站在卢舍那大佛前举目仰望,顿觉内心澄明平静。大佛褒衣博带,身着通肩式袈裟,衣纹舒缓飘逸。其头部刻画更是精彩:高髻鬈发,面庞丰润,弯眉修目,嘴角微微上翘,笑容含蓄,流露出雍容高贵、睿智自信的气质。

千百年来,象征智慧的卢舍那大佛以安然的姿态端坐于伊水河畔,凝望着芸芸众生。相比于云冈石窟的露天大佛,卢舍那大佛更接近中国人的典型面貌,其形象的塑造不以表现佛的无边法力为主旨,而是将神性与人性完美结合,是中国雕塑艺术史上具有里程碑意义的经典之作。

在距离洛阳1000多公里之外的乐山,有一尊大佛亦历经岁月的洗礼,在大渡河、岷江、青衣江三江汇流处坐镇了1200余年,这就是世界上现存最高大的坐佛像—乐山大佛。

龙门石窟卢舍那大佛 唐

乐山大佛(局部) 唐

大佛坐东面西,正对峨眉,脚踏三江。古时,这里曾江水肆虐,水患严重。禅师海通立志开凿大佛,永镇风涛。公元713年,大佛动工始建,三代建造者历经90年的苦心雕琢,终于在公元803年完成了这尊巨像。在凿刻过程中,数万立方米的山石倾倒于江水中,不经意间改变了水的走势,使原本湍急的水流变得平緩,水患也随之减少。

乐山大佛开凿于质地疏松、容易风化的红砂岩上,历经千年风雨,却依旧保持着盛唐风貌。究其缘由,除了历代的维护和修缮,还得益于大佛本体的巧妙设计。大佛头顶上的1051个发髻,髻髻相连,与肩背下的衣纹构成了一个庞大的排水系统,有效减少了雨水对佛像面部的冲刷;大佛的耳朵和肩膀背后凿有通风洞穴,缓解了岩体渗水对佛身的侵蚀。这是中国古代劳动人民智慧的结晶,更是世界文化史上的瑰宝。

“山是一座佛,佛是一座山。”千百年来,乐山大佛守护着古城,也守护着居于此地的人们。那些曾在江边绝壁上,将生命和才智赋予这虔诚事业的人们,早已与这山、这佛融为一体,被后人永久铭记。

乐山大佛 唐 四川乐山市南岷江东岸

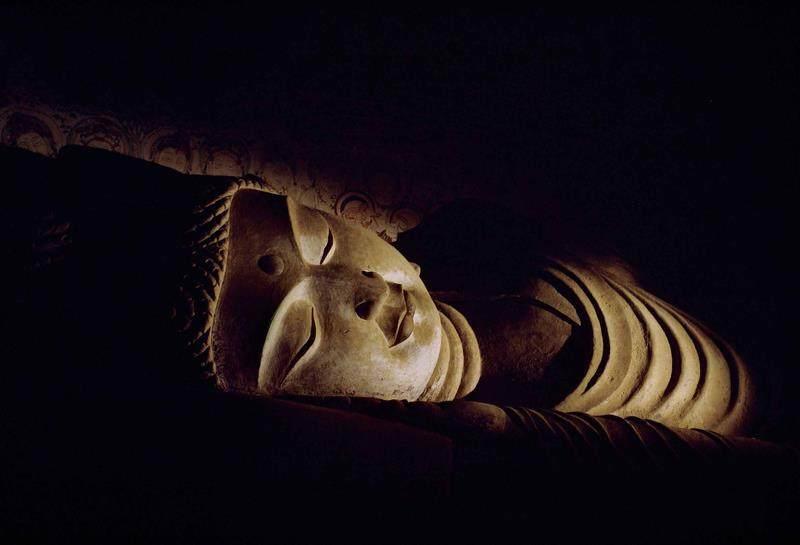

安岳卧佛 唐 四川省资阳市安岳县卧佛镇

从古至今,中华艺术特有的“大象之美”深刻影响着中国人的审美观念。在富饶绚丽的巴蜀大地,另一尊气势恢宏的佛像也在中国古代雕塑史上留下了浓墨重彩的一笔。这就是中国现存最大、最完整的唐代卧佛—安岳卧佛。

安岳卧佛雕刻于唐贞元年间。造像背北面南,头蓄高螺髻,耳戴绽花耳环,头垫荷花枕,双目微闭,嘴角微扬,神态安详。修长的身体,疏朗的衣纹,衬托出佛像丰盈的脸庞和安然的微笑。整龛雕刻精美,线条洗练,与自然环境融为一体。

一直以来,表现佛涅槃场景的卧佛造像皆遵循“首北右侧枕手累足而卧”,安岳卧佛却一改仪轨,采用了头东脚西、双手平伸、左侧而卧的造型,构思新奇。这是对宗教文化的推陈出新,也充分体现了大唐开拓创新的精神。

遥遥千年之后,当世人怀着崇敬之心探访这些稀世的雕塑巨制,看到的不仅是隋唐的盛世光辉,更有中华民族的博大智慧。历史的记忆,过往的传奇,因之被镌刻成不朽的印记……

陵墓石雕:遒劲雄伟 镌刻传奇

经由隋代的过渡,雕塑艺术至唐代已达巅峰。其中,最具时代特征的雕塑作品当属帝王陵墓前那些气势恢宏、肃穆庄严的大型纪念性群雕。

唐代的陵墓雕塑承袭了秦汉的写实主义传统,表现手法洗练简洁。献陵前的虎、犀牛,昭陵六骏,乾陵的翼马、石狮及顺陵、崇陵的石雕群等一批具有时代风格的作品,堪称陵墓雕塑的不朽杰作。

陕西九嵕山,九道山梁好似九龙聚首,唐太宗李世民和文德皇后长孙氏的合葬陵墓昭陵就位于此处。从贞观十年(636年)到开元二十九年(741年),昭陵的建设持续了百年之久,是中国历代帝王陵园中规模最大、陪葬墓最多的一座陵墓,被誉为“天下名陵”。

在昭陵北司马门内,曾伫立六块骏马青石浮雕石刻,这便是举世闻名的“昭陵六骏”。据文献记载,昭陵开建的第二年,唐太宗曾颁布诏令,将昔日伴他驰骋疆场的六匹战马雕刻成“六骏”,并亲自为之题赞。六骏各有其专名:飒露紫、拳毛、青骓、什伐赤、特勒骠、白蹄乌。它们曾在李世民征战群雄、统一天下的过程中“乘危济难”“威凌八阵”,也在他生命的尽头守护身旁,伴君长眠。

飒露紫

拳毛騧

青骓

特勒骠

什伐赤

白蹄乌

雕塑家以概括写实的手法、简洁凝练的线条、精细圆润的刻工、大胆巧妙的布局,生动传神地表现出战马的雄健英姿和非凡神韵。六匹骏马形神各异,动静相宜,或飞奔腾跃,或凝神伫立,或举足欲行。其中最富故事性的是“飒露紫”。李世民平定洛阳王世充的叛乱时,飒露紫在战斗中被流矢所伤,浮雕表现的便是随行大将丘行恭为它拔去箭矢的情景。人物的战袍、铠甲的质感、战马的身躯以及马的鞍、辔、镫等细节都被精准呈现,人的全神贯注,马的忍痛不惊、从容无畏均被刻画得栩栩如生,战马那不屈的身姿是大唐气质最有力的展现。

遗憾的是,20世纪初,原本完好的六骏被砸得四分五裂,飒露紫、拳毛二骏流失海外,现存于美国费城宾夕法尼亚大学博物馆。所幸其余四骏在运往海外途中得以解救,被安置于西安碑林博物馆。

“悠悠卷旆旌,饮马出长城。”今天,虽然刀光剑影早已淡去,石刻上那些唐太宗亲题的赞语也已磨灭,但那份人与马生死与共的深厚情感却跨越千年而不灭,战马的忠勇和无畏更是被永恒定格于青石之上,见证着中华民族再次走向繁荣盛世。

除了昭陵,在陕西关中地区还分布着唐朝历代帝王的17座陵墓,其雕塑充分体现了唐代石刻的雄浑刚健之风,其中以唐高宗李治及其皇后武则天的合葬墓—乾陵最为典型。

翼马 唐 陜西省咸阳市乾县梁山乾陵

石狮 唐 陕西省咸阳市乾县梁山乾陵

位于陕西省乾县的梁山之巅的乾陵,按照唐太宗开创的“以山为陵”的制式依山就势,仿唐都长安的格局营建,是唐十八陵中规格最高、保存最完整、艺术价值最高的一座。

千百年来,乾陵历经岁月洗礼,原有的城垣、寝殿等地面建筑早已不复存在,但陵前那条纵贯南北的神道依然保留着盛唐气势,大气磅礴、意境深远。神道两侧,由南至北对称排列着一对华表、一对翼马、一对鸵鸟、五对仗马、十对翁仲、两座石碑以及六十一座蕃臣像,陵园四门之外又有石狮数对。这些大型石雕浑厚庄重、轮廓方整,运用圆雕、浮雕、线雕的综合技法制作,将写实性和装饰性完美结合,其中以翼马最为出色。

翼马以坚硬的石灰岩凿刻而成,只见它昂首而立,体态矫健,肩部雕刻向上卷曲的双翼,婉转流畅的线条极富装饰性。这种饱满、强健、浑厚的风格是唐马的共同特点,也是唐王朝经济、军事空前发达的写照。

古往今来,翼马傲然伫立于基石之上,历经岁月沧桑,世事变幻,依然忠诚护卫着帝王陵墓。而这种凛然不可侵犯的气势,在乾陵朱雀门外的石狮身上亦有所体现。

石狮昂首挺胸,巨头鬈毛,突目隆鼻,胸肌健实。粗犷的造型和坚实的身形展现出兽中之王的雄健姿态,巍然不可撼动,给人以气宇轩昂之感,更使整片陵区显得神圣庄重。

乾陵翁仲像 唐

乾陵鸵鸟石雕 唐

整组乾陵石雕中,无论是动物还是人像雕刻,都彰显着唐代的博大胸怀。鸵鸟依照吐火罗使者进贡的献礼所刻,是唐朝同非洲人民友好往来的见证;身穿外族服饰的六十一座蕃臣像,展现出中华民族“协和万邦”的处世之道;墓前的翁仲统一做手扶长剑状,蓄势待发、仪态肃穆,尽显唐人的勇武之气和进取风貌。

只有在强大的经济基础和文化根基之上,才能诞生如此恢宏的作品。岁月悠悠,青石依旧,这一座座巍然屹立的石雕诉说着大唐盛世的气象与传奇,亦承载着中华民族坚韧不屈的精神品质。

乾陵仗马和控马人石雕 唐

陶天王俑 高133cm 宽55cm 唐 河南洛阳戴令言墓出土

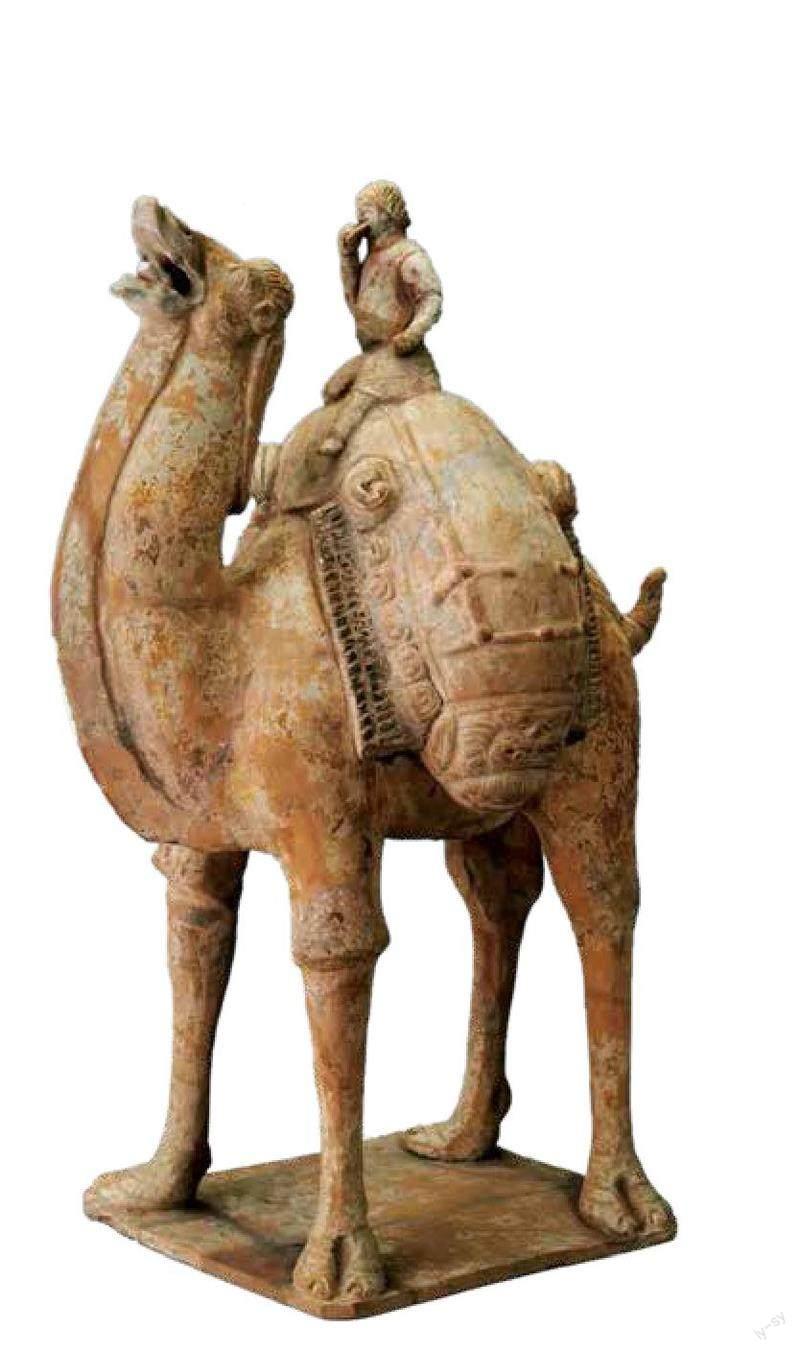

胡人騎驼吃饼俑 陶 高37cm 宽30cm 隋 山西省博物馆藏

三彩陶俑:绚丽多姿 守候千年

如果说神圣庄严的石窟造像彰显着隋唐博大辉煌的内涵,遒劲雄伟的陵墓石雕塑造了盛世刚健顽强的风骨,那么绚丽多姿的三彩陶俑,则为我们描摹了隋唐这段华章的外延。

隋代陶俑延承了南北朝清秀俊美、以静传神的风格,又加以大胆创新,雕塑技艺更趋熟练精湛,人物形象更富生活气息。

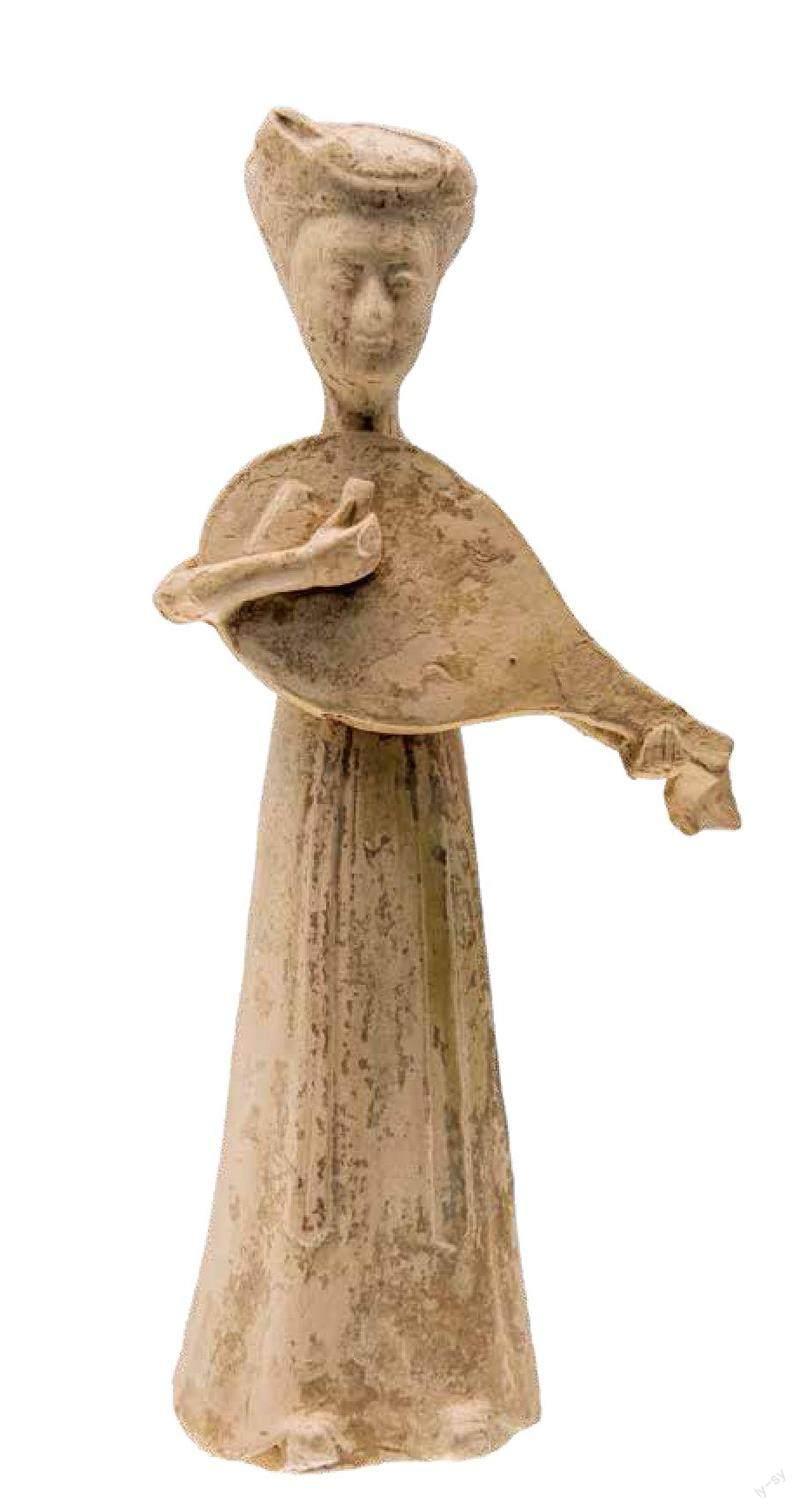

这件弹琵琶女俑,人物呈直立状,身着窄袖襦衫,束长裙,发式平且较宽。只见她左手控弦,右手拨弹,微笑中略带矜持,流露出陶醉神情。简单的人物造型,配上通体透明釉,将年轻女子亭亭玉立、眉目清秀的形象展露无遗。

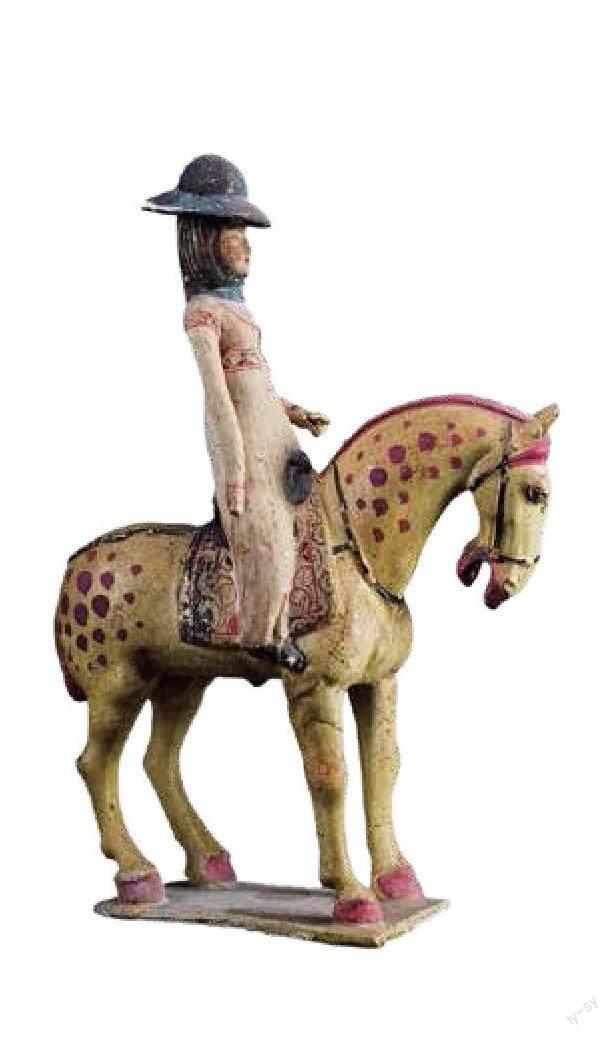

“满载行装赴代北,吃罢胡饼望晋阳。”这件隋代胡人骑驼吃饼俑应该是“干饭人”的老前辈了。高大健壮的骆驼,双峰间驮着装满丝绸珍宝的沉重皮囊。许是路途遥远,行路辛苦,坐在皮囊上的胡商手里还抓着饼子,边走边吃。这是西域商人劳碌奔波于丝绸之路的真实写照,也是隋代民族交流与文化融合的形象见证。

弹琵琶女俑 陶 隋 上海博物馆藏

陶彩绘伎乐女舞俑 隋 河南博物院藏

再看这组隋代彩陶伎乐女舞俑,8件乐俑长裙铺地,手持乐器,姿态各异,踞坐演奏,造型惟妙惟肖;5件舞俑神情恬静,挥舞双袖,舞姿轻盈柔美,组成了一场别开生面的小型乐舞演出场景。

正是这件文物为郑州歌舞剧院带来了创作舞蹈《唐宫夜宴》的灵感。当悠扬的音乐声响起,一群唐宫侍女莲步轻移,婀娜舞动……仿佛一个个乐舞俑生动复活,从悠远的历史中穿越而来。憨态可掬的人物形象和俏皮可爱的舞蹈动作,融入大气磅礴的舞台布景中,完美再现了大唐雍容华丽之美。

“鬓云欲度香腮雪,衣香袂影是盛唐。”随着以胖为美的社会风气兴起,仕女雕塑呈现出丰腴圆润的特点,陶质单髻女立俑便是其中的代表形象。她们普遍艳妆高髻、樱桃小嘴,宽大的襦裙包裹着浑圆的身体,雍容又不失灵动。同时,匠师更加注重展现人物的内心世界,一件件女俑形神兼备,初看大同小异、平平无奇,但细品之下又觉个个不同。她们有的凝思,有的窃笑,有的娇嗔可爱,有的娴静安详……微妙的神态和细微的身体语言,充分体现了唐代匠人的审美情趣和精湛技艺。

陶彩绘女俑 唐 故宫博物院藏

陶彩绘女舞俑 唐 故宫博物院藏

陶彩绘女俑 唐 故宫博物院藏

三彩女立俑 唐 陕西历史博物馆藏

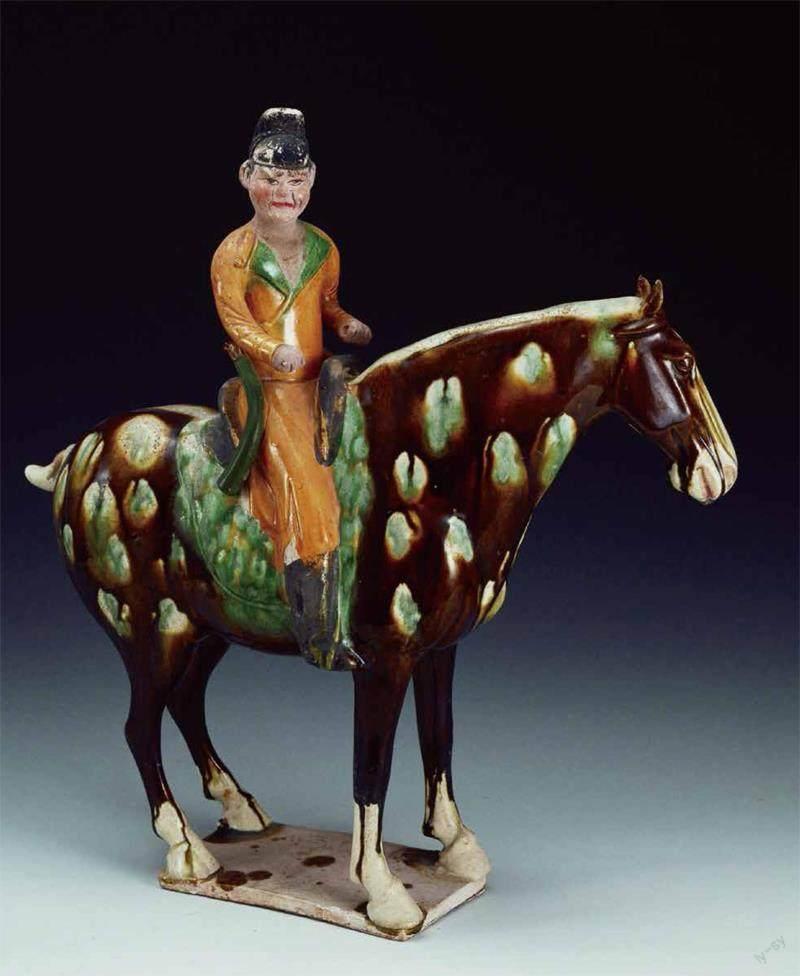

三彩骑手佣(局部)

随着制作工艺与造型水平臻至化境,空前绝后的唐代陶俑代表品种—唐三彩脱颖而出。唐三彩是一种多色彩的低温釉陶器,釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等,以黄、白、绿三色为主。

在出土的唐三彩中,表现女性的三彩俑不仅数量多,而且内容丰富,题材广泛。她们或身着华丽女装,妩媚婀娜,洋溢着青春气息;或身着男装,英姿飒爽,展现出唐代女子的自信与大气。

这件三彩骑马女俑头梳高髻,身穿绿色长裙,外着花色翻领襦衣,双手勒缰,神态怡然,骑于白马之上。她身下的白马竖耳侧首,仿佛正在倾听远处传来的乐声。

三彩骑手佣 唐 陕西历史博物馆藏

在唐三彩的题材中,马是不可或缺的部分。色彩鲜亮、体魄健壮的三彩马,不仅在中国艺术史上占有重要位置,更以独特的艺术形象享誉中外。三彩马形体高大,姿态各异,几乎找不出完全一样的来。唐代三彩匠师们不仅对马的外貌特点十分熟悉,而且对马的神态、秉性也有深入的了解。他们不仅将三彩马的外形塑造得栩栩如生,而且充分发挥艺术想象力,恰当地运用了艺术夸张的手法,将马的内在精神也表现得淋漓尽致。

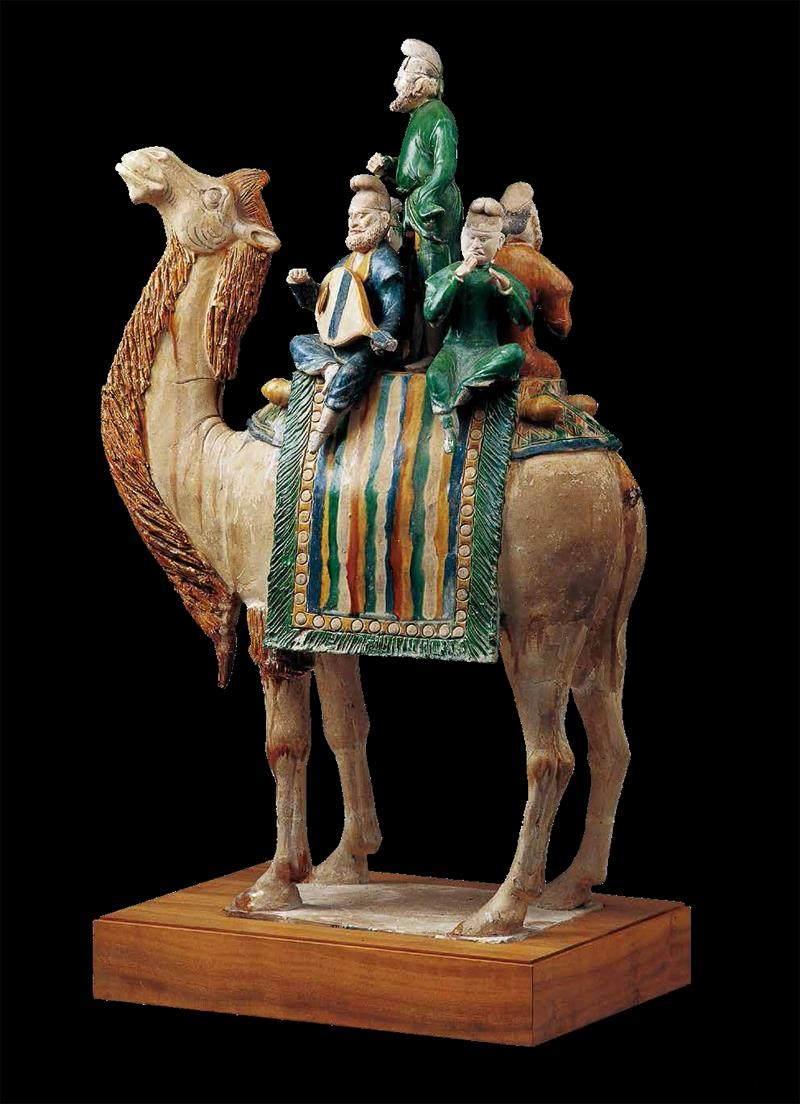

除了马,骆驼也是唐三彩的重要题材之一。悠悠驼铃,奏响东西方文明交流互鉴的序曲;漫漫黄沙,印刻丝绸古道上往来行者的坚定足迹。被誉为“沙漠之舟”的骆驼是丝绸之路当之无愧的象征。

三彩骑马男俑 唐 上海博物馆藏

三彩骑马女俑 唐 上海博物馆藏

三彩黑釉陶马(局部)

三彩黑釉陶马 高67.2cm 长78.2cm 唐 中国国家博物馆藏

此马除面部、尾、蹄为白色外,通体施黑色釉,有“四蹄踏雪”之美感。马鬃修剪齐整,尾挽结上翘;胸肌发达,膘肥臀圆,体格健壮,为西域良马典型体态。唐三彩中蓝、黑色釉,因釉料成分在高温条件下呈色不稳定,故优质产品不多见。此雕塑与烧窑技术完美结合,堪称唐三彩中的精品。

在众多唐三彩中,最引人注目的当属骆驼载乐俑,迄今为止仅在陕西发现了两件。

中国国家博物馆所藏的这件载乐骆驼俑精彩再现了胡汉民族和谐相处、载歌载舞的欢乐场面。骆驼身躯高大,四肢挺立,背上载有乐俑五人,三个为胡人模样,两个为汉人装束。五俑动作呼应,有的演奏乐曲,有的引吭高歌。他们的歌声不仅吸引了身下的骆驼驻足聆听,也令后世的观者陶醉不已。

另一件藏于陕西历史博物馆的载乐骆驼俑,表现的则是一个以驼代步、歌唱而来的巡回乐团。整件作品构思精巧、造型生动、做工精细,充满艺术想象和浪漫气息。花毯之上七位男乐师盘腿而坐,正在倾情演奏;一位女子被众乐师环绕中间,朱唇微启,似在演唱风靡一时的胡部新声……方寸驼背成为流动的舞台,八人乐团随骆驼的脚步徐徐而行,带领今天的我们回到千年前的盛世长安。

三彩釉陶载乐骆驼俑(局部)

三彩釉陶载乐骆驼俑 唐 陕西省西安市鲜于庭诲墓出土 中国国家博物馆藏

三彩载乐骆驼俑(局部)

三彩載乐骆驼俑 唐 陕西省西安市西郊中堡村唐墓出土 陕西历史博物馆藏