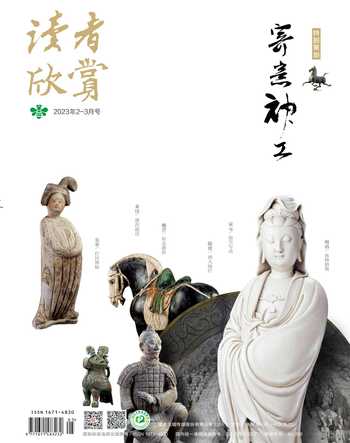

明清:体物精微 体物精微,摹刻传神

胡雪琪

明清之际,以往占据主流的传统雕塑门类的发展渐趋程式化,作品往往空洞、板滞,缺乏感人的艺术力量。装饰性的小型雕塑工艺品却在此时应势而兴,蓬勃发展,在民间形成了具有影响力和特色的地域性生产制作,并取得了极高的艺术成就。

德化窑白釉达摩像 高43cm 明 何朝宗 故宫博物院藏

瓷塑:细腻优雅

瓷塑是瓷匠以瓷土为材,通过捏、堆、塑、刻、镂等艺术手法塑造出立体的形象,再经高温烧制而成的立体瓷制雕塑品。由于必须经历将“泥”变成“瓷”的高温,制作过程通常伴随着体积收缩等一系列变化,因此瓷塑成品具有不可控性,故对造型有着严苛的要求。

德化窑位于福建戴云山脉腹地的德化县,这里山多水足,是我国著名的产瓷之乡。此处的瓷土氧化硅含量较高,烧制的瓷塑胎体细密,透光度好,釉色纯净,如脂如玉。大约在13世纪,德化瓷塑就已遠销海外,受到欧洲人的激赏,冠之以“中国白”“鹅绒白”的美名。

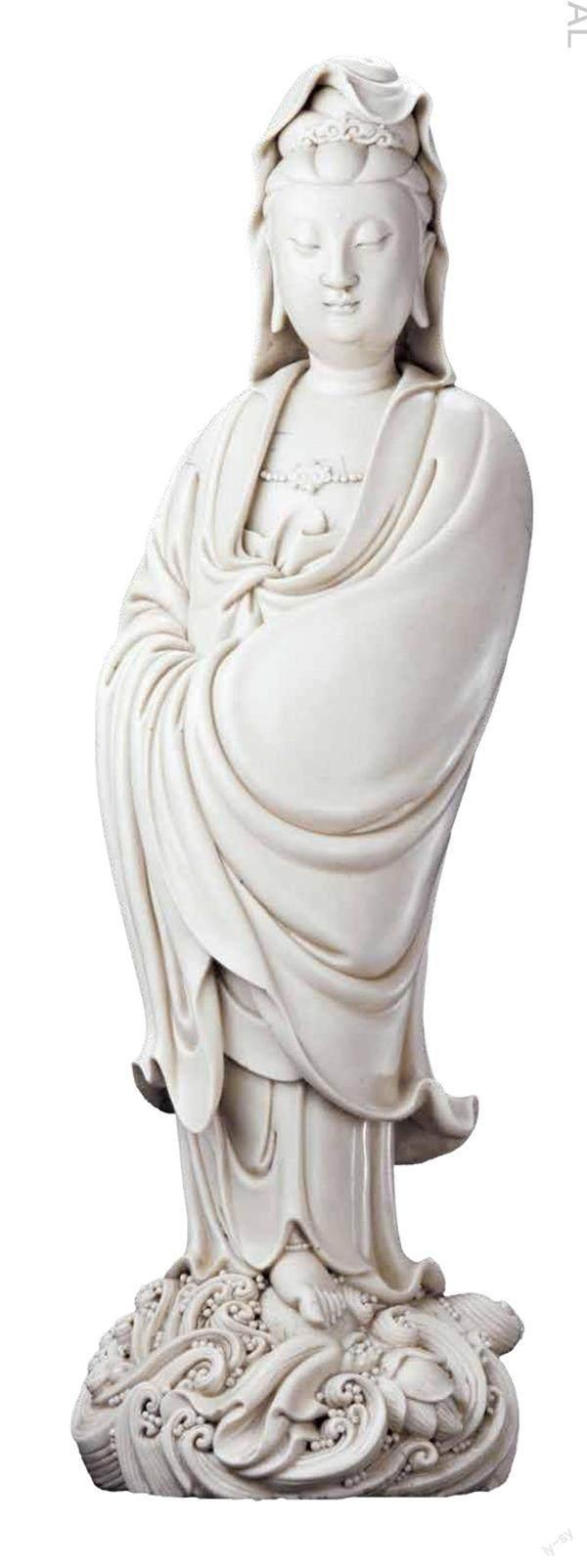

德化瓷塑以人物像最为丰富、最具代表性。何朝宗、林朝景、张寿山等一代瓷塑大师着力于人物面部神情的细致刻画和衣纹细节的处理,形成了造型精巧逼真、人物神形兼备、线条飘逸流畅的风格,把德化瓷塑艺术推向了前无古人的高峰。

何朝宗又名何来,是明万历年间的瓷塑名家,素有“瓷圣”之称。他的作品吸收泥塑、木雕和石刻造像的各种技法,结合瓷土特性,博取各家之长,形成了独具一格的“何派”艺术。

这件达摩像代表了明代瓷塑的最高水平。何朝宗并未选择达摩面壁参禅的静态,而是表现了他漂洋过海传播佛法的情景,这一巧妙的构思充分反映了作者的匠心。达摩双耳垂肩,双手合袖拢于胸前,赤足踩踏着浪花,双目注视着浪涛,似乎若有所思。整件作品造型挺拔,气度飘逸,素白的基调更是强化了达摩超拔脱俗的形象。

德化窑白釉观音像 高46.5cm 宽14cm 明 故宫博物院藏

德化窑白釉鹤鹿仙人像 高39cm 明 何朝宗 故宫博物院藏

德化窑白釉观音坐像 高28cm 明 故宫博物院藏

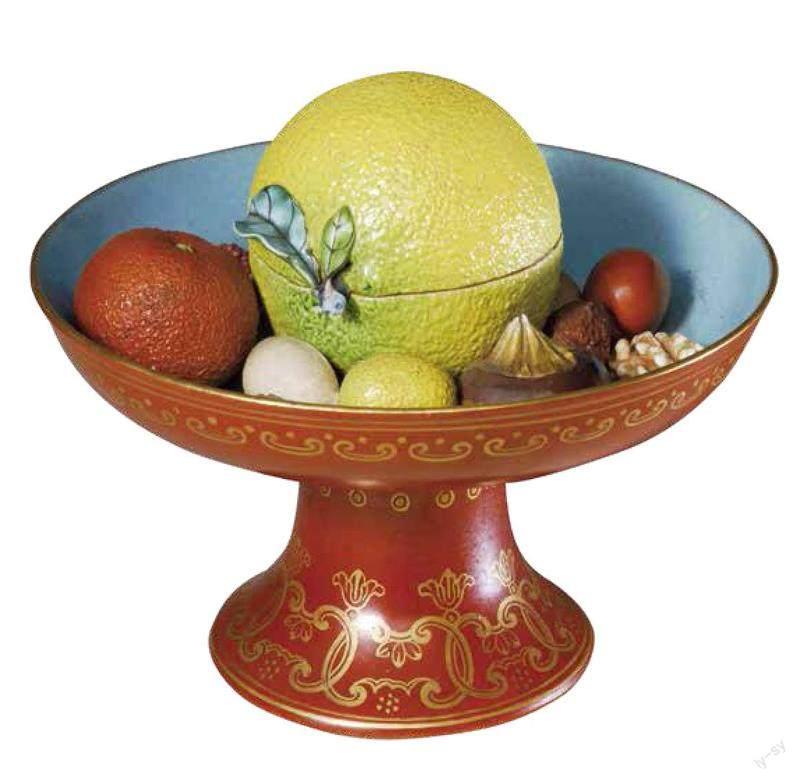

粉彩像生果品高足盘 通高13cm 口径17.3cm 足径8.7cm 清 故宫博物院藏

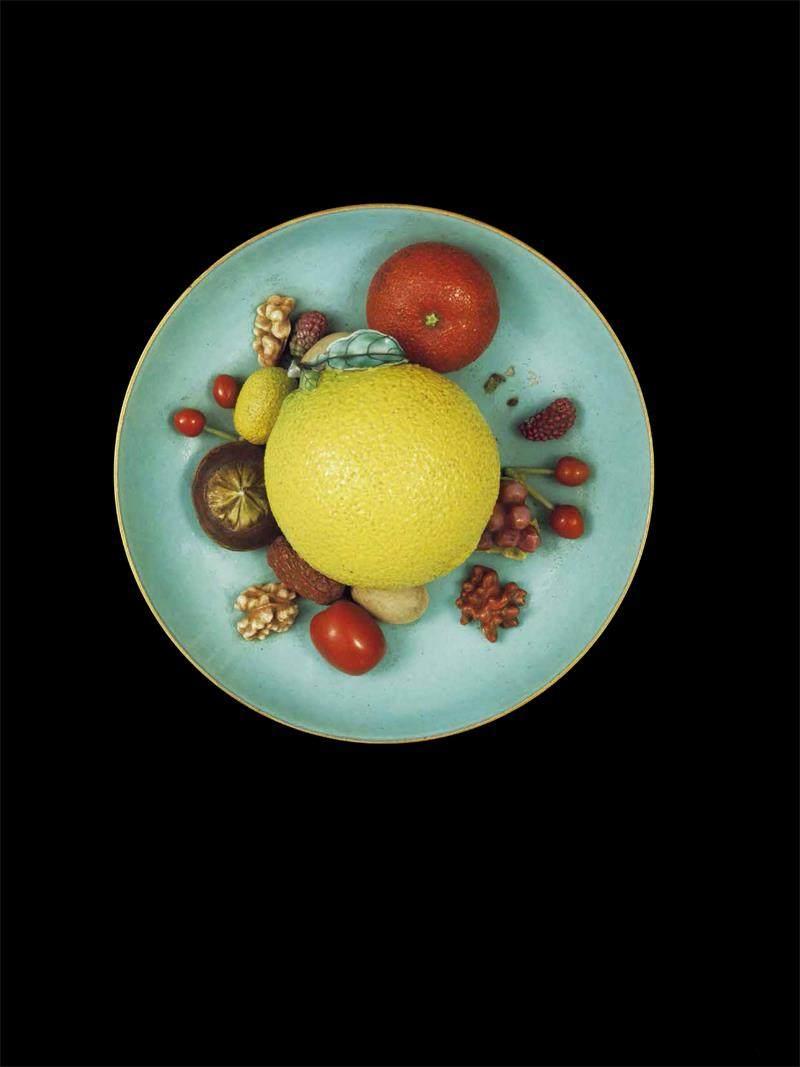

粉彩像生瓷果品盘 高6.5cm 口径22cm 足径12.3cm 清 故宫博物院藏

此件粉彩像生瓷果品盘仿生技艺精湛,盘中诸果品不但酷似实物,而且都具有吉祥含义,如螃蟹寓意“一甲”,即科举殿试第一;荔枝树有“经四百余年犹能结实者”之说,象征长寿;核桃、石榴是多子多福的象征;而枣、花生、瓜子等则寓意“早生贵子”。

相比明代德化窑瓷塑的雅致,清代景德镇窑的像生瓷塑则以奇巧取胜。像生瓷又称仿生瓷,是景德镇御窑厂工匠模仿各种工艺品以及动植物、果品烧制的瓷器。得益于康熙、雍正两朝对景德镇官窑的大力支持,到了乾隆时期,我国制瓷技术达到史上最高峰,像生瓷更是惟妙惟肖,甚至到了仅凭肉眼无法辨别真假的程度。

此件粉彩像生果品高足盘,内壁及高足内均施松石绿釉,盘外壁为珊瑚红釉地描金彩绘。盘中间摆放一蜜柑式盒,周围有核桃仁、桑葚、樱桃、荸荠、石榴、橘子、枣、白果等,无论形态、比例还是质感,均酷似原物。

由于像生瓷是景德镇专为宫廷制作的陈设用瓷,因此常常具有吉祥的寓意,如菱角和荔枝的组合寓意“伶俐”,枣、花生、莲子的组合寓意“早生贵子”等。

粉彩像生果品高足盘(侧面) 清

泥制兔儿爷 高7cm 长3.5cm 宽2.5cm 清 故宫博物院藏

泥人:抟泥传情

同样是以泥土为原料,明清时期的泥人则呈现出与瓷塑大不相同的天真意趣。《红楼梦》第六十七回讲述薛蟠从苏州回来,给妹妹宝钗带了许多苏州特产,其中就有“在虎丘山上泥捏的薛蟠的小像,与薛蟠毫无相差”,宝钗见了,忍不住发笑。这段故事虽出于曹雪芹虚构,却也侧证了明清时期泥塑的产业化和泥塑艺术的高超。

无锡惠山盛产一种质地细腻的黑泥,油润有光,做成泥人之后坯面光洁,适宜敷彩,更有阴干后不开裂的特点,可以充分表现泥塑的细节。江南山清水秀的自然风光、繁荣的经济与文化、丰富多彩的民间习俗,为泥人的创作提供了大量素材。惠山泥人历史悠久,晚明文人张岱曾在《陶庵梦忆》中提到,惠山的店铺将泥人与花缸、风炉、罐子等日用品摆在一处售卖,可见当时泥人已成为一方名产。

到了乾隆年间,惠山开始出现专业的泥人小作坊,从每年九月初九重阳节到翌年四月间专门生产泥人,其余时间,作坊主和匠人仍以务农为主。这一时期的泥人多为儿童玩具,用模具塑造而成。徐珂编著的《清稗类钞》记载,乾隆南巡之时,惠山有一名叫王春林的泥塑匠人受地方官之命制作了几盘泥人,用金叶等装饰起来,进献给乾隆皇帝。皇帝见了十分喜爱,对其赏赐颇丰。直到光绪年间,王春林的作品还收藏在颐和园佛香阁中。

清中期以后,惠山泥人的生产逐渐兴盛,出现了钱万丰、蒋万盛、章万丰、胡万盛、周坤记等几家较大的专业作坊,常年生产泥人。匠人们对泥人的造型、色彩、艺术效果等的追求也提升了,不再满足于简单的模塑。到了同治、光绪年间,市场上出现了一类极具特色的泥人—手捏戏文。

泥塑雍正像 高32cm 清 故宫博物院藏

武丑泥人 高11.2cm 宽3.5cm 清 故宫博物院藏

花臉泥人 高10cm 宽4.5cm 清 故宫博物院藏

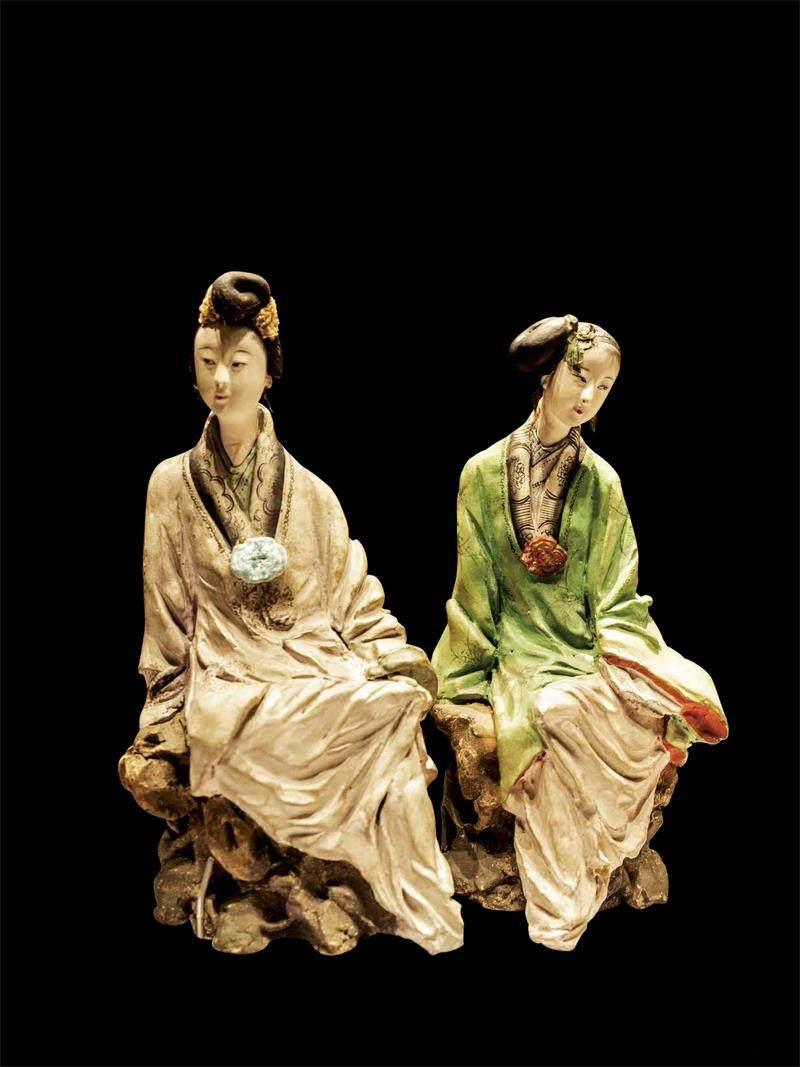

人物泥塑 清 张明山 天津泥人张美术馆藏

无锡人喜欢看戏。过去,无锡的许多寺庙里都设有戏台,每逢庙神生日或庙会,都有戏曲演出。戏台上唱念做打,戏台下观众如潮,形成了无锡地区的一大人文景观。清中后期,昆腔戏、徽班戏都在江南盛行,还有许多草台班子演出。

泥塑匠人从戏曲中得到灵感,以娴熟的创作技巧和高度的艺术概括力,提炼关键情节和人物姿态,用泥塑的方式定格舞台上的精彩瞬间,达到了形简意深的艺术效果。不同艺人对戏曲的观察感悟有所区别,捏塑手法也各不相同,因此,每一件手捏戏文作品都是独一无二的。

手捏戏文作为一种案头摆设,提炼了整部戏曲的精华部分,能让人们慢慢品味戏中余韵。因此,其一经出现就广受欢迎,从晚清时期风靡至今。2006年,惠山泥人被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,手捏戏文作为其中的“细货”代表,也得到了有效的保护与传承。

清代中后期,北方的天津也成为泥人的重要产地。清代诗人崔旭在道光四年(1824年)就写下了“竹马鸠车不倒翁,太平鼓子闹儿童,泥人昔说鄜州好,可似天津样样工”的诗句。闻名遐迩的“泥人张”,把传统的泥人提高到圆塑艺术的水平,又装饰以色彩、道具,形成了独特的风格。开创者张明山生于清道光年间,自幼跟随父亲学习泥塑,善塑肖像。传说他和人对坐谈天之时,只要手中有一块泥,谈笑间就能迅速捏出对方的泥像,形神毕肖。他为著名京剧演员刘赶三、杨月楼、谭鑫培等人所塑的泥像,也深受演员本人的喜爱。

时至今日,“泥人张”经过几代人的传承,已成为中国泥塑艺术的代表之一,其创作题材广泛,或反映民间习俗、民间传说,或直接从古典文学名著中取材,其用色明快,用料讲究,所捏的泥人栩栩如生,在国际上享有盛誉。目前,“天津泥人张”和“天津泥人张雕塑技艺”已分别入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录和第一批国家传统工艺振兴目录。

彩塑少女 清 张明山 天津博物馆藏

寿鹿玉山子 高14.8cm 宽9cm 明 故宫博物院藏

卧鹿寿星玉山子 高11.5cm 长8.5cm 宽5cm 明 故宫博物院藏

玉雕:各擅胜场

“君子比德于玉”,玉雕色泽淡雅、质感温润,自古以来便为人们所喜爱。明清时期,玉雕的工艺水准达到巅峰,圆雕、浮雕及镂雕等形式大量出现。明代雕玉、刻玉技法继承了元代的一些特征,粗犷浑厚,有“粗大明”之称。清代玉雕在加工上則以精致取胜,造型极为规整。

明清时期,中国出现了多个玉器制作中心。其中,苏州的玉雕技术被推为全国之首,《天工开物》中有“良玉虽集京师,工巧则推苏郡”的说法。明后期著名的琢玉大师陆子冈创造性地将印章、书画艺术融入玉雕,其作品人称“子冈玉”。

明代《太仓州志》记载,一般工匠用来制作玉器的工具是砂碾,陆子冈却独辟蹊径,用刻刀雕琢玉器,并将此刀命名为“昆吾刀”。昆吾刀从不示人,操刀之技也秘不传人。

明代中后期,篆刻之风在以苏州为中心的江南地区兴起,篆刻家热衷于用刻刀在印章四面留下错落有致、神采风骨俱佳的书法。这样的风气激发了陆子冈的灵感。他利用常规的碾玉工具在玉料上做出刻刀雕刻的效果。明代没有显微镜,不能仔细观察工艺痕迹,人们便误以为陆子冈直接用刀刻玉,陆子冈也没有披露自己的“小伎俩”。这样一来,“陆子冈用刀刻玉”的故事竟被记载在《太仓州志》中,成了一段传奇。

清代,苏州当地的玉工及其作坊大都集中在城西阊门内专诸巷和吊桥一带。乾隆曾在诗中对专诸巷赞叹有加,言:“专诸巷中多妙手,琢磨无事太璞剖。”移步换景的园林、山环水抱的自然风光,为玉雕工艺提供了丰富的自然和人文素材,也孕育出小巧、精细、雅致的苏州玉雕。

与苏州相距不远的扬州,则以出产大型玉器著称,有“天下玉,扬州工”的说法。清代,两淮盐政在扬州建隆寺设玉局,大量承制清朝宫廷的各种陈设玉器。现藏于故宫博物院的《大禹治水图》玉山子,被誉为扬州玉雕的扛鼎之作。

《大禹治水图》玉山子 高224cm 宽96cm 座高60cm 重5000kg 清 故宫博物院藏

这件玉山子用料为致密坚硬的青玉,玉上峻岭叠嶂,瀑布急流,遍山古木苍松,洞穴深秘。在山崖峭壁上,成群结队的人们在开山治水。此玉山子由当时两淮盐政所辖的扬州工匠雕琢而成。大块玉料从新疆和田密勒塔山运到北京后,乾隆皇帝钦定用内府藏宋人《大禹治水图》画轴为稿本,由清宫造办处画出纸样,由画匠贾全在大玉上临画,再做成木样发往扬州雕刻。大玉于乾隆四十六年(1781年)发往扬州,至乾隆五十二年(1787年)玉山子雕成,数千玉工共用6年时间,创造了中国玉器史上的奇迹。

北京的清宫造办处,是专门为皇家制玉的一个重要机构。清宫造办处创立于清代康熙时期,由于设立在养心殿的平房内,因此也被称为“养心殿造办处”。乾隆之前,造办处主要负责外来玉器的改造和修饰工作,很少直接琢制玉器;从乾隆时期开始,造办处逐渐承接了宫廷玉器的设计工作,经帝王批准后直接生产。

造办处制作的玉器全部选用优质玉材,雕琢技艺相当精湛,造型玲珑奇巧,凝聚了一大批优秀玉匠的心血和汗水。造办处里,还有专门仿制痕都斯坦玉器的部门,名为“西番作”。宫廷玉器工匠将传统工艺和痕都斯坦玉器的技法相结合,吸取其造型别致、花纹流畅、胎体透薄的优点,创造出了充满异域文化情调的仿制玉器,纤巧秀美,晶莹剔透。

《大禹治水图》玉山子(局部)

青玉瓜棱执壶 高26.7cm 口径5.6cm 足径7cm 清 故宫博物院藏

玉海棠式水仙盆景 通高23.5cm 宽19.2cm 清 台北故宫博物院藏

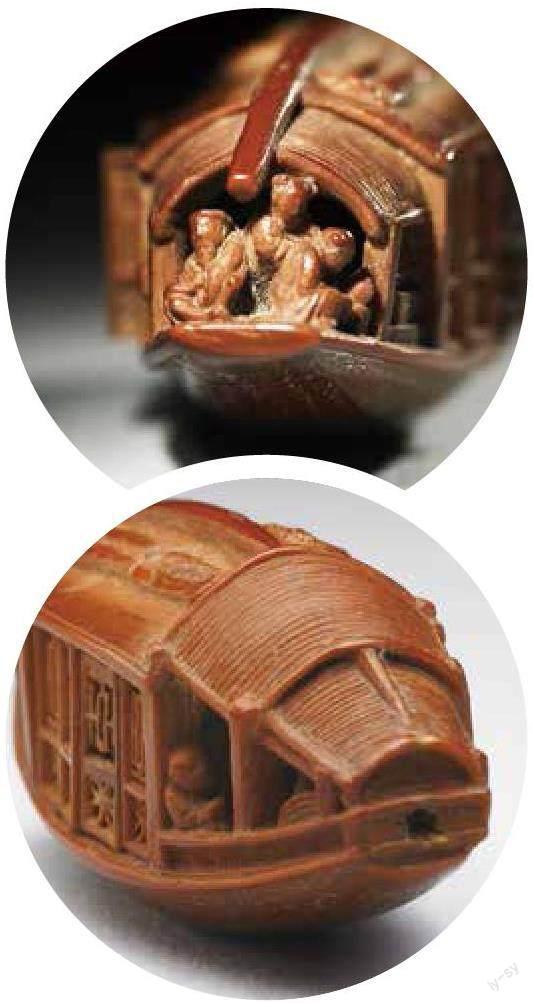

橄榄核舟 高1.6cm 长3.4cm 清 陈祖章 故宫博物院藏

核雕:奇技鬼工

《核舟记》是很多人非常熟悉的一篇文言文,其细致地描写了明代工匠王叔远制作的一件微雕工艺品“核舟”的形象。在方寸之核上,近乎不可思议地展示了苏东坡与朋友黄庭坚、佛印及童子泛舟赤壁、夜聊三国的场景。五人体貌清晰,姿态各异;船上家什应有尽有,船舷的八扇窗户开合灵巧,窗户两边还浅刻着“山高月小,水落石出;清风徐来,水波不兴”。面对如此精巧的微雕,作者魏学洢不由得发出“技亦灵怪矣哉”的感叹。

核雕为中国民间的传统工艺,是以桃核、核桃、橄榄核等雕刻成工艺品,宋代中期就有关于核雕的文字记载。明清时期,核雕艺术更是发展迅速,上至王公贵族,下至平民百姓,都对核雕大为钟情。皇宫里甚至还专门请核雕高手为妃嫔、皇子、公主们雕刻作品。

明宣宗朱瞻基酷爱核雕,当时民间的核雕艺人“夏白眼”擅长橄榄核雕技艺,被誉为“一时圣手”,宣宗对他极为赏识。明人高濂《燕闲清赏笺》中记载,夏白眼曾在橄榄核上雕刻了16个米粒大小的娃娃,娃娃五官皆备,喜怒表情清晰可见。

至清代,核雕续有进步,名家辈出,康熙年间的苏州金老、嘉定封锡禄,乾隆年间的杜士元,陈祖章、陈观泉父子等,都是技藝超群的大家。杜士元活动于乾隆年间,清人钱泳在笔记《履园丛话》中记载,他雕刻功夫了得,号为“鬼工”,雕成的核舟每枚售价高达50两白银。

橄榄核舟(局部)

常熟博物馆收藏有一件杜士元的“渔乐图”题材的核雕,核舟呈深枣红色,根据橄榄核的天然外廓弧线,依次雕刻出船底与船篷。核舟上,舱、篷、舟楫齐全,篷上有镂空的鱼篓,船中数人大小如米粒,有的晒网,有的烹茶,有的闲坐观天,其乐融融。从这件作品中,我们不仅可以窥见杜士元鬼斧神工的雕刻技术,还能感受到他内心对散淡闲适生活的向往。

从清代中期开始,核雕技艺日趋成熟,并呈现出鲜明的地域特征,有“南雕橄榄,北刻桃核”之说。此时的核雕多华美繁缛,专供文人雅士或富家子弟摩挲把玩,还可配上精美的座架,陈设在微型博古架上。

彩绘木雕罗汉像 明

木雕菩萨坐像 清

犀角雕桃花座菩萨像 高12.2cm 底径11.5cm 清 故宫博物院藏

刘海戏蟾竹笔筒 高15.3cm 口径8.1cm 底径8.5cm 清 吴之璠 上海博物馆藏

——大钊核雕作品欣赏