宋元:俗尘写真 宋元雕塑:塑造人间烟火

东门之云

宋元时期,商品经济蓬勃发展,带动了市民阶层的兴起。他们的思想和审美观念深刻影响了当时的雕塑艺术,无论是石刻、砖雕还是泥塑,都呈现出题材世俗化、形象生活化的趋势。即使是神佛造像,其形貌、姿态和表情,也更接近现实生活中的人物。众多现存的宋元雕塑,虽然少了隋唐时期的雄浑与奔放,却别有一番平易亲和的韵味。

山西省太原市晋祠圣母殿

一颦一笑,如诉生平

在人们的普遍印象中,寺观雕塑以神佛造像为主,形象多半高高在上,不食人间烟火。然而,宋元时期的寺观雕塑摈弃了刻板的造像模式,淡化了理想化、神圣化的元素,侧重表现世俗信仰,富有生活气息。山西晋祠圣母殿彩塑、山东灵岩寺罗汉像彩塑等均为我国古代现实主义雕塑的珍品。

“三晋之胜,以晋阳为最,而晋阳之胜全在晋祠。”晋祠位于山西太原悬瓮山脚下,最初是为祭祀晋国始封之主唐叔虞而建,后经历代重修与扩建,发展为一个殿堂楼阁、亭台轩榭俱全的大型皇家祭祀园林,祭祀的主要对象也由唐叔虞变成了其母邑姜——昭济圣母。

邑姜及侍女彩塑 北宋 晋祠圣母殿

邑姜彩塑 北宋 晉祠圣母殿

圣母殿是晋祠的主殿,为祭祀邑姜之所。殿内共有43尊彩塑,主像为邑姜,除了主像旁边的两尊贴身侍女像为明代补塑之外,其他均为宋代原塑。邑姜塑像为盘腿坐姿,只见她头戴凤冠,身着袆衣,面庞饱满,双目似闭非闭,闪烁着威严的光芒,微微下垂的嘴角和沉稳持重的神态充分展现了古代贵族女性的风范。

旁边的侍从塑像一共42尊,其中有5尊宦官像、4尊着男服的女官像,其余33尊侍女像更是绝品。根据其姿态、神态和手持器物,大体可以看出她们是仿照宋代宫廷里的尚宫、尚服、尚食等侍者塑造。

宋代工匠在塑造这组侍从像时,并没有采用历代寺观雕塑概念化、程式化的模式,而是凭借自身精巧的构思、高超的造像技艺以及对生活的细致观察,将这些身份有别、年龄参差、性情各异的侍从刻画得鲜活生动。年长的侍女或端庄严肃,或满怀心事;年轻的侍女或伶俐活泼,或顾影自怜……

静立于晋祠侍女塑像前,人们不仅能够领略宋代女性的端庄风致,还能透过她们的神态,感受其丰富多彩的内心世界,想象她们各不相同的人生经历。正如著名雕塑大师刘开渠所感叹:“我们站在这些雕塑中间,不但能看见她们轻巧的动作,还能听见她们清脆的笑声和不乐意的小小讽言讽语,清楚地了解她们彼此间的思想感情,这是令人难忘的、抒情的美的境界……是古今最伟大的雕塑作品之一。”

侍女彩塑 北宋 晋祠圣母殿

很多造型甚至可以直接应用到戏曲中去。

1958年,著名京剧表演艺术家梅兰芳赴太原演出时曾参观晋祠,对圣母殿彩塑进行了极为细致的观察和研究。梅先生认为,与平面的绘画相比,立体的彩塑可以供人环绕观赏,对戏曲创作中的身段、手势设计帮助很大,很多造型甚至可以直接应用到戏曲中去。

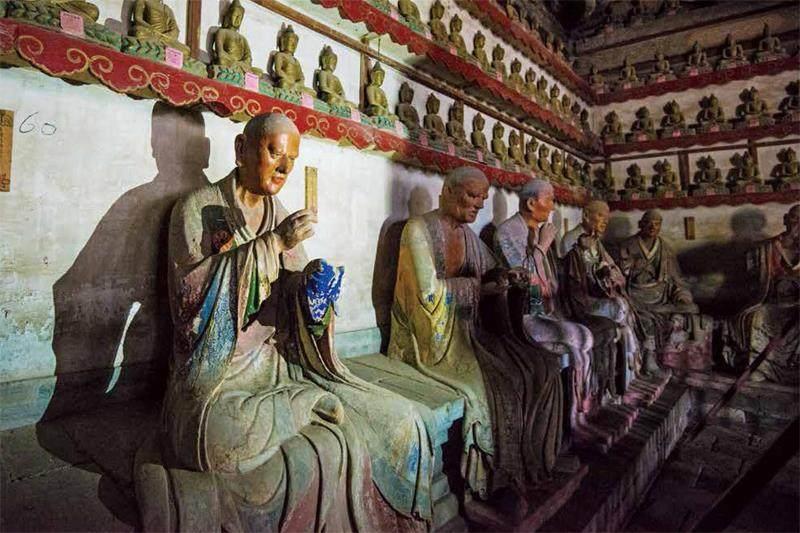

罗汉彩塑 北宋 山东省济南市灵岩寺千佛殿

彩塑中有一尊歌舞侍女格外显眼。只见她云髻高耸,头包红色锦帕,戴镀金笄簪;身着宝蓝色曳地长裙,外罩青绿袖衣,间以红绿飘带和红色丝绦点缀,雅致中多了一份俏丽;其身材纤细,亭亭立于殿堂之上,低垂娥首,姿态优美。这尊塑像最令人称绝的是其面部表情的塑造。从一面看,她含羞带笑;从另一面看,她却双目含泪,神情忧伤,让人忍不住对她的身世和遭遇浮想联翩。梅兰芳先生对这尊侍女像也深有感触,叹其“一颦一笑,如诉平生”。

灵岩寺位于山东济南长清区的灵岩山,为我国著名古刹,寺中千佛殿内有40尊罗汉彩塑,其中27尊为宋代所塑。这些彩塑罗汉与真人等大,造像细致逼真,几乎是现实生活中的人物写照,反映出宋代宗教人物世俗化的倾向,也表现了宋代匠人高超的写实造型能力。

清淡出尘,从容入世

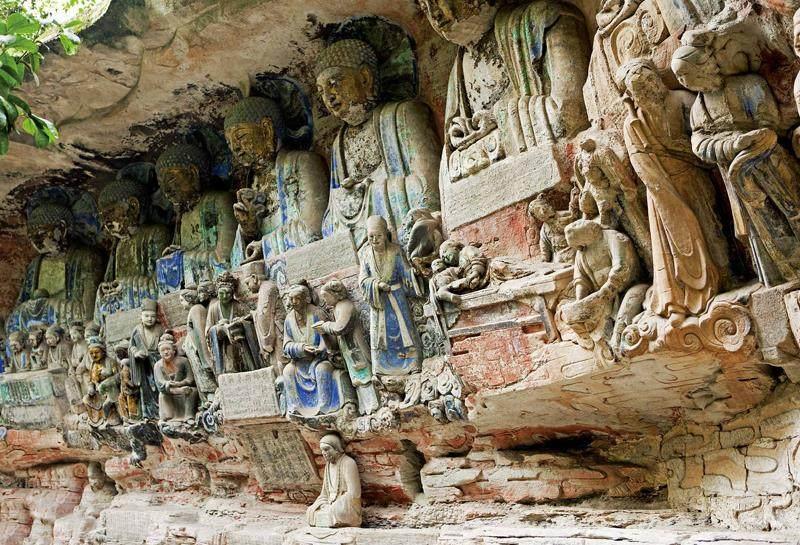

大足石刻位于重庆市大足境内,以规模宏大、雕刻精美、内涵丰富的摩崖造像闻名于世,被誉为“中国石窟艺术史上最后的丰碑”。大足石窟的大规模开凿始于晚唐,盛于两宋,窟内现存大小造像5万余身。

宝顶山大佛湾造像群 宋

大足石刻第15龛 父母恩重经变相·生子忘忧恩 宋

大足石刻第15龛 父母恩重经变相·究竟怜悯恩 宋

大足石刻中最具代表性的造像群,宝顶山大佛湾造像可算一处。大佛湾造像在两宋时期达至鼎盛,历经70多年建成,是世界罕见的具备总体构思的大规模石窟群。其中,第5龛的“华严三圣”最具代表性。

按照实际尺寸来看,雕像上大下小,比例并不和谐,但人们站在雕像前仰望,却丝毫察觉不到怪异之处。原来,古代工匠根据近大远小的视觉原理,巧妙地改变了雕像的结构,成功避免了透视变形。文殊菩萨手托的宝塔重达千斤,却历千年而不坠,这源于古代雕塑大师巧妙地将建筑力学用于艺术创作中,将袈裟一角覆搭于前臂,斜向下垂,于膝部相接,形成了稳固的三角形支撑,从而将塔和手臂的重力传到基座上。“华严三圣”将造像艺术和科学原理融于一体,是石窟艺术的集大成之作。

第15龛的“父母恩重经变相”,歌颂含辛茹苦养育子女的父母,刻画了求子、怀胎、临产、抚育、忆念、教诲等11组人物图像,画面充满生活气息和世俗情趣。其中,“生子忘忧恩”展现了孩子出生之后的家庭生活:母亲左手抱着孩子,右手捏着孩子的小手,父亲正与母子二人逗乐,三人的表情都十分愉悦放松。画面旁还刻有“初见婴儿面,双亲笑点头。从前忧苦情,到此一时休”的颂词。

大足石刻第15龛 华严三圣 宋

大足石刻第15龛 父母恩重经变相 宋

大足石刻第125龛 数珠手观音 南宋

上图:大足石刻第20龛 地狱变相图·养鸡女 北宋下图:大足石刻第20龛 牧牛图·驯服与无碍 北宋

第20龛的“地狱变相图”主要描绘地狱的诸般恐怖景象。地狱变相早在唐代就已成为绘画、雕塑的题材。传说唐代“画圣”吴道子为景云寺绘地狱变相壁画,画成后,看到壁画的人无不深感畏惧。而细观大足石刻中的地狱变相,虽然诸般鬼怪的造像十分逼真,但仍不时出现富有生活情趣的画面。例如“刀船地狱”中的养鸡女,正俯身打开鸡笼,看着两只肥鸡争食一条蚯蚓,造型逼真生动,俨然现实生活中一位勤劳和善的农家女子。

第30龛的“牧牛图”,由未牧、初调、受制、回首、驯服等10 组图像组成,借用牧人驯牛的经过表现修行者“调伏心意”的过程。造像依崖壁迂回蜿蜒,错落起伏,画面生趣盎然,洋溢着诗一般的韵律。

在大足石刻中,规模仅次于宝顶山的便是北山摩崖造像群。29 0余个龛窟像蜂房一样紧密相连,从南到北呈新月状分布,蔚为壮观。北山最为出色的造像便是观音,数量众多又极富特色,被誉为“中国观音造像的陈列馆”。

第125龛的南宋数珠手观音有“北山石刻之冠”的美誉。虽因年代久远,风化异常严重,但那朦胧中显露出的风致却丝毫未减。只见观音赤足立于莲台之上,头戴宝冠,目光下视,嘴角微收,流露出一种含颦欲笑、娇柔纯真的少女情态。这与人们传统印象中“宝相庄严”的观音大不相同,宛如邻家小妹,观之可亲可近。也正是由于其身姿婀娜、神态妩媚,故名“媚态观音”。

泥塑童戏像 宋 镇江博物馆藏

俗世百态,意趣盎然

1976年,在江苏省镇江市五条街骆驼岭的宋代遗址中出土了一套泥塑童戏像,共有5个或卧或立的顽皮男童,形象与宋代婴戏图中的孩童非常相似。每个泥塑高10—19厘米,取当地生泥捏塑,烧制成陶,外表没有施釉,略施彩绘,体现了我国传统雕塑以形写实、虚实并用的造型艺术风格。泥塑神态各异,把儿童的天真、幼稚、可爱表现得惟妙惟肖。

这组泥塑的可贵之处在于,其背后以楷书阴文明确标记出产地和作者的姓名,如“平江包成祖”“吴郡包成祖”“平江孙荣”等。宋徽宗时期,苏州升为平江府,“吴郡”为苏州的旧称,可见这组泥塑为宋代苏州地区两位捏塑名匠包成祖、孙荣的传世之作。

宋元时期,许多地方在乞巧节出售这类泥塑童子像,当时称作“磨喝乐”“摩合罗”等,南方人又将其叫作“巧儿”。宋人所绘的货郎图、婴戏图、节令图、礼佛图等多种主题的绘画中常见这种泥塑童子的形象。《东京梦华录》《西湖老人繁胜录》等宋人笔记中记载,由于寓意吉祥、外观惹人喜爱,磨喝乐受到时人的广泛喜爱。店家为它们穿上特制的各色服饰,用红纱碧笼等包装后,摆在木雕彩绘的栏座上售賣,质优者一对可以卖到上千文。

泥塑童戲像 宋 镇江博物馆藏

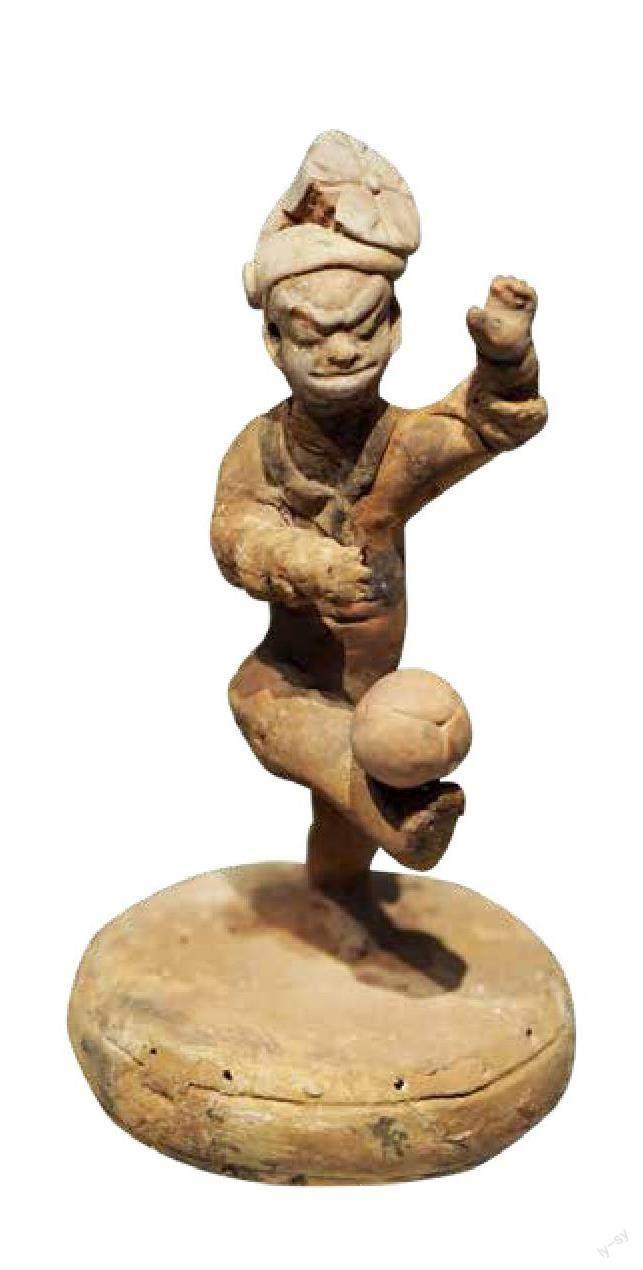

泥塑胡人蹴鞠像 宋 镇江博物馆藏

陶井神像 南宋 镇江博物馆藏

每年七夕时,权贵之家多在庭院中搭建彩楼,同时陈设磨喝乐、酒水、瓜果、笔砚、针线等物,由妇女焚香祭拜,以乞巧、求子;孩子们则手持新鲜莲叶,效仿磨喝乐的样子,祈求吉祥聪慧。这股风潮也逐渐吹进皇室,宋代皇帝甚至把磨喝乐纳入皇家祭祀体系。宫廷所用的磨喝乐,大的高达三尺,有的用象牙雕刻,有的用名贵香木制成,浑身彩绘贴金,甚至还有以纯金铸成的。

1996年,江苏省镇江市五条街骆驼岭附近还发现了宋元时期的陶塑手工作坊遗址,其中除了蹴鞠、陶楼外,还发现了大量人物塑像,反映了宋代社会生活的真实场景。陶泥塑成的蹴鞠再现了早期“中国足球”的真实面貌;一座三层三檐的陶楼雕刻精致,券门,歇山屋顶,屋顶上还铺有筒瓦、饰有瓦当;人物塑像主要为宋代戏曲或说唱故事中的角色,有憨态可掬的孩童、文静贤淑的侍女、气定神闲的文人等。

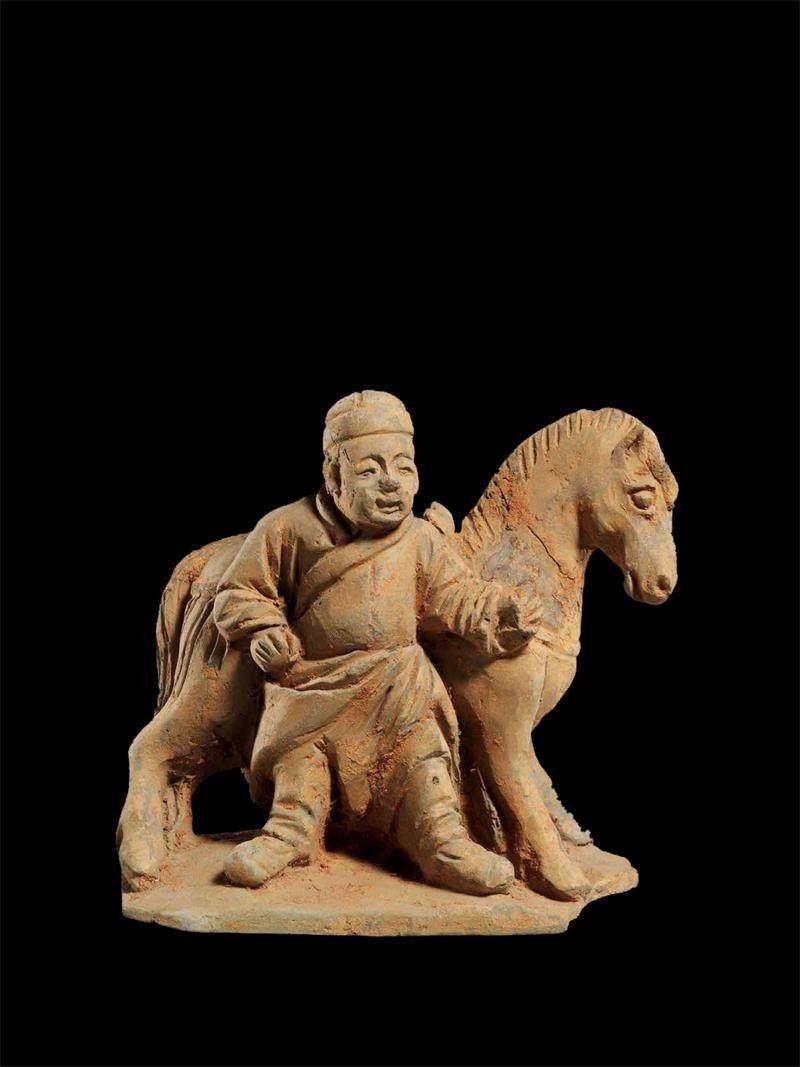

马与马夫 陶 元

吹笛击节陶俑 元

陶牛 元 故宫博物院藏

元代同样不乏天真烂漫的生活雕塑,这组吹笛击节陶俑就充满了朴素的情趣。虽然我们听不到他们的乐声,但他们那欢愉的神态和全身心融入演奏的模样足以显示这乐声是多么令人陶醉。尽管雕塑的质地简单,手法也相对朴拙,但这看似随意而就的作品却具有强烈的感染力。

陶彩绘十二生肖 元 美国洛杉矶郡立艺术博物馆

雕梁画栋,事死如事生

晚唐五代以后,砖雕壁画墓逐渐成为我国北方流行的墓葬形式之一。宋元时期的砖雕壁画内容不再是虚构的宏大仙楼幻境,而是更加倾向于表现现实生活,孝悌、进奉、出行、乐舞、演剧、宴饮等场景成了流行一时的题材,使俗世的人间烟火在地下完整重现。河南禹州的白沙宋墓、山西稷山的段氏宋金墓以及甘肃清水宋金墓等,均是集建筑、绘画和雕刻艺术于一室的代表性墓葬。

在甘肃省东南部陇山西麓的清水宋金墓中,迄今为止发现了30多处仿木结构的砖雕壁画墓葬。其墓室形制有穹隆藻顶四边形、八角形、长方形,以及券顶形等,皆仿照现实生活中的木结构房屋样式,用砖雕出精细的立柱、额枋、斗拱等。

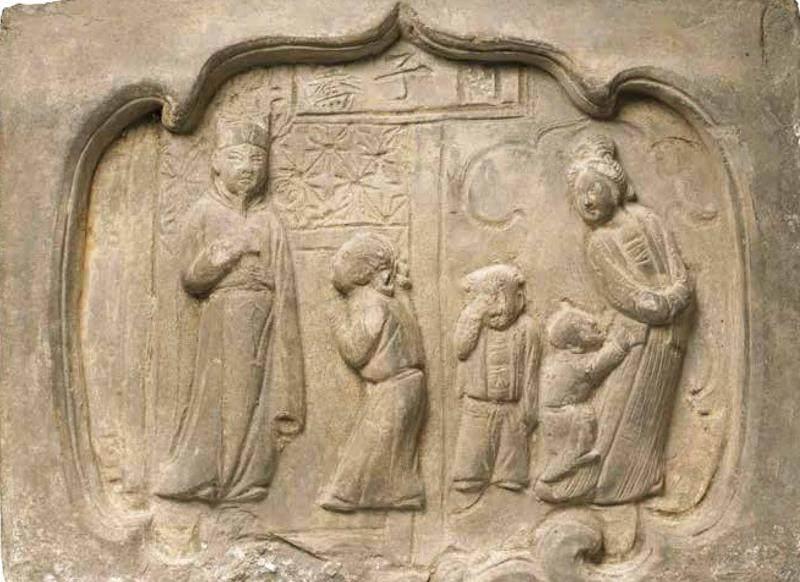

1.老莱子娱亲砖雕

2.闵子骞劝父砖雕

3.蔡顺拾桑砖雕

4.舜子耕田砖雕

5.丁兰事木母砖雕 北宋 故宫博物院藏

舞蹈人石雕(局部)

舞蹈人石雕 宋

景德镇窑青白瓷素胎堆塑十二生肖塔式瓶 通高37.2cm 口径7.8cm 底径9.4cm 北宋 深圳博物馆藏

陶女俑 元 故宫博物院藏

人鱼瓷塑 宋

陶男俑 元 故宫博物院藏

墓室内砖雕壁画内容丰富,既有反映推磨、舂谷、采桑、渔猎等农耕生活的画面,又有表现宴饮、乐舞、博弈等娱乐生活的场景,还有花卉、瑞兽、人物故事等题材。这些砖雕壁画鲜明且集中地体现着当时人们的审美意识、社会心理和对生命的思考,人们用这些具有特殊意味的图像,为身后的生活构建起理想的“家园”。

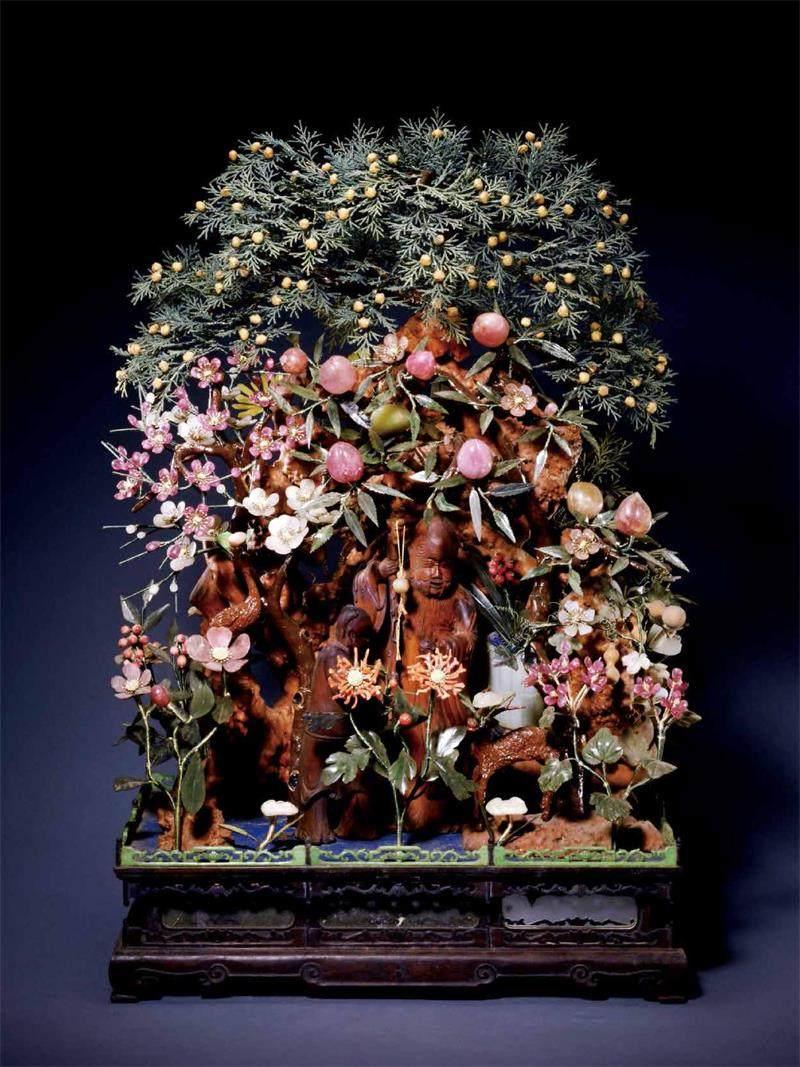

沿袭唐风,宋元时期的人们也在墓中放置各式各样的随葬品,其中有反映现实生活的炊厨俑、梳妆俑、乐舞俑等,还有传说可以驱邪的捧日月俑、人首蛇身俑、观风鸟等神怪俑。除俑之外,另有一种形制独特的堆塑瓶值得一提。堆塑瓶常见于南方地区的古墓葬,其颈腹间往往堆塑重檐楼阁、仙佛人像、杂耍乐伎、珍禽异兽等,极为繁复精美。

这一时期,我国江南地区农业繁荣发展,手工业尤其是景德镇瓷业蓬勃发展,瓷器也被用来作为明器。这件景德镇青白釉素胎堆塑十二生肖塔式瓶,瓶体高耸挺拔,繁复有序,采用压印、贴塑、堆雕等多种技法,巧妙地融合了佛教文化与中国传统信仰,为堆塑瓶中罕见的佳作。

据考古研究,宋元时期的堆塑瓶是我国随葬谷物的一种仓舍,也是人们五谷丰登、丰衣足食的美好理想的象征。它不仅是研究古代葬俗的宝贵资料,也是我国古代制瓷工艺和雕塑成就的实物例证。

匠心独运,妙手天成

无论雕塑作品具有怎样震撼心灵的艺术力量,它们归根到底是由人塑造的。在欣赏雕塑艺术的同时,我们不应该遗忘它们背后的良工巧匠。

宋元时期,有工匠署名的雕塑作品日益增多,反映了当时社会对雕塑艺术创作者的重视,以及匠师对自身创造性劳动的自觉意识。在重庆大足石刻中,留有许多雕刻匠师的姓名,主要是文、伏两姓族人。陕西黄陵万佛洞宋代造像,有介元、介端、介子用等许多工匠的署名。开凿石窟是浩大的工程,参与其中的工匠更是恒河沙数。我们无法一一查考他们的生平,却能透过众多的作品解读其艺术追求与审美精神,可谓一种古今相通的奇妙体验。

还有一批雕塑匠人,由于高超的雕塑技艺而得以青史留名。北宋前期的雕塑家严氏是僧人蕴能的妹妹,擅长木雕,曾在不到一尺长的檀香木上雕出瑞莲山、佛龛及五百罗汉。宋真宗赵恒曾赐她“技巧夫人”之名号。

耀州窑青釉人形执壶 宋 故宫博物院藏

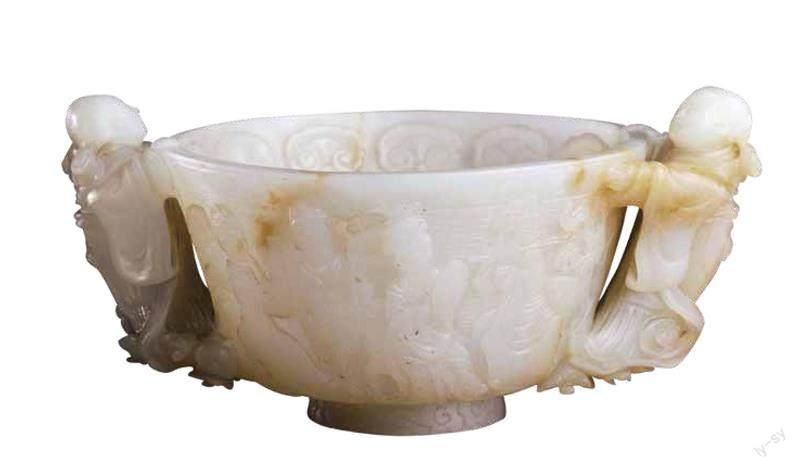

白玉雙立人耳礼乐杯 宋 故宫博物院藏

青釉童戏瓷塑 元

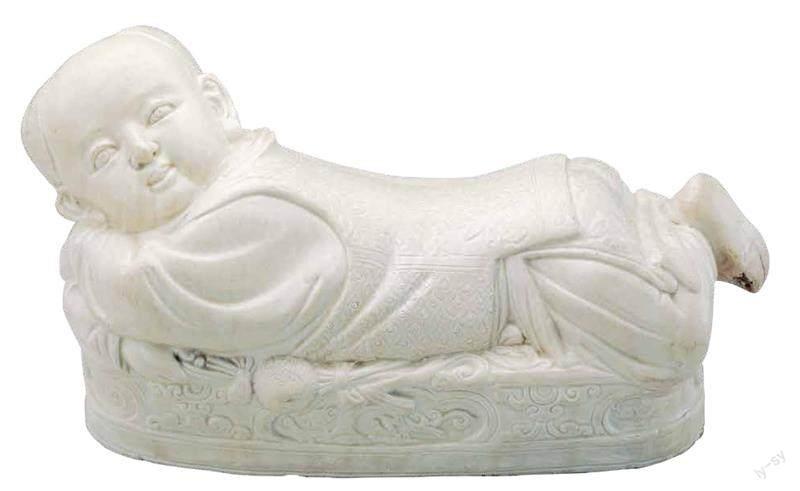

定窑白釉孩儿枕 宋 故宫博物院藏

宋代小型雕塑名家,见于文献记载的有吴郡木渎人袁遇昌。他塑的磨喝乐不仅眉目栩栩如生,姿态变化无穷,还内藏机关,肢体可以活动,每对叫价“三数十缗”。以刻竹驰名的詹成,能在竹片上刻成宫室、山水、人物等,其所刻鸟笼四面皆雕山水、花鸟,开后世刻竹艺术之先河。王刘九则不仅能以青田石等雕刻佛像、寿星,且能于螺壳上镌刻观音坐像,令人称奇。

朱碧山银槎 元 故宫博物院藏

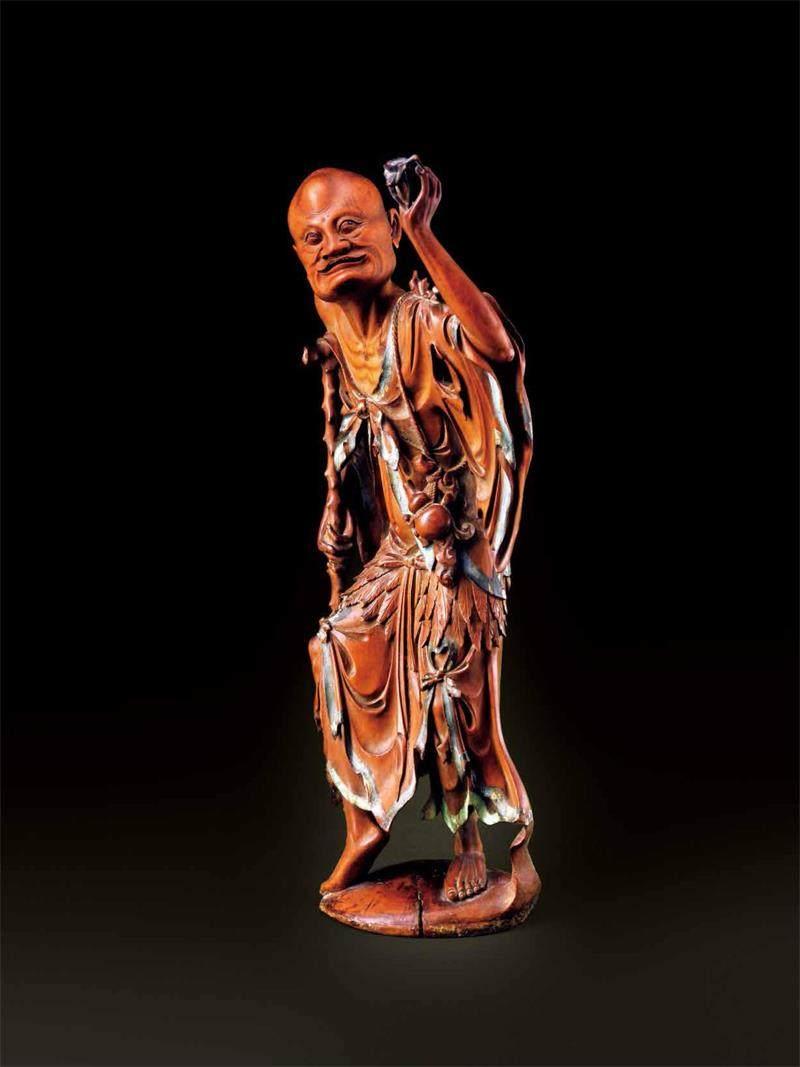

黄杨木雕李铁拐像 通高35.7cm 元 故宫博物院藏

德化窑白釉瓷塑寿星像 元

景德镇窑月白釉观音菩萨像 元