我看中国雕塑艺术的风格特质

吴为山

纵观中国雕塑的发展史,可以看出,其精神,受到政治、宗教、哲学的影响;其造型,受到绘画的影响,并在意象、抽象、写意、写实诸方面显示出其道、其智、其美,有着迥异于西方传统的独立体系和独特价值。

我们不能满足于中国雕塑只存在于博物馆、石窟、墓道中,应当从中发掘影响现在与未来的深厚底蕴,这不仅有益于弘扬民族传统,更利于促进人类文化生态的多元发展。

原始意象风·诡异抽象风

原始意象风是史前人类生命状态的自然表现,是直觉与感受的表达。远古先民通过鲜明、夸张的造型,直截了当地表达心中所思,手法稚拙、朴素。原始意象风的生成,基于当时的人们尚未分清主观与客观的混沌心理和对事物模糊的直觉,在造型上体现为把对象归纳为简单、不规则的几何形,这是盛行于后世的写意风与抽象风的基础。

明代谢榛的《四溟诗话》中记载:“至于拙,则浑然天成,工巧不足言矣。”由此,中国的雕塑走上了或宁拙勿巧,或拙中见巧,最后达到由巧入拙的道路。

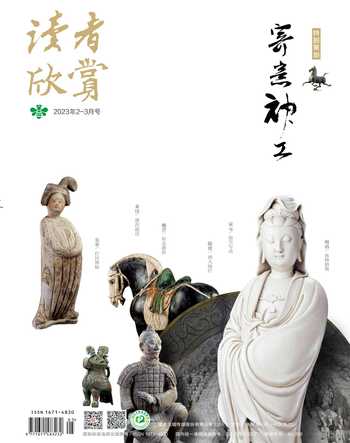

毗卢洞紫竹观音 北宋 四川省安岳县石羊镇塔子山

七乳禽兽纹镜 汉 台北故宫博物院藏

玉夔龙蚕纹璧 汉 故宫博物院藏

与原始意象风呼应的是商代始大行其道的抽象风。东方的抽象带着神秘主义色彩,它是万物有灵思想与抽象本能的结合。其神秘,富有图腾意味;其抽象,是将复杂事物高度概括的体现。

三星堆青铜雕塑集中体现了诡异的抽象之风。它有别于通过形体、线条、色彩的简化组合表达审美理想的现代主义抽象风,而是像文字的生成一样,有象形、会意、形声,有天象、地理,有不可知的虚无。这其中有许多令人费解的密码,但从云雷纹、凤鸟纹、饕餮纹之中,可以显见抽象风的原型。

装饰写实风·雄浑写意风

秦俑的写实风带着装饰意味,与商代的抽象风相比,更贴近生活本真。它通过对客观形体结构的梳理、推敲和概括,逐渐向有机几何体过渡,继而以线、面、体的组合完成整体的塑造,气势更显恢宏。

秦俑的装饰写实风为我们提供了在客观形体结构中寻找形式的可能,它是区别于西方写实主义的中国式写实。

汉代的意象风堪称中国雕塑最强烈、最鲜明的艺术风格,它是与西方写实体系相对的另一种审美体系。汉代写意雕塑从形式与功用上分为两类:一类是以霍墓石刻为代表的纪念碑类,另一类是陪葬俑。

霍墓石刻不仅是楚汉浪漫主义的杰作,也是中国户外纪念碑形式的代表。它的价值体现在:其一,借《跃马》《马踏匈奴》等雕塑赞美英雄的战功,这较之于西方直接以主人公骑马的形象或立像雕塑的方式,更富于诗意的想象,这是中国纪念碑的借喻法;其二,以原石为体,开创了望石生意、因材雕琢的创作方式。

杂技俑 陶 北魏 山西博物院藏

这种方式的哲学根基是“天人合一”思想:一方面尊重自然對石头的“雕琢”,另一方面又融入了人的创造。这与以希腊为代表的西方雕塑艺术相比,更显出中国人注重“意”的思维方式。西方人以物理真实为依据而造像,并通过对生理特征的刻画来表达形体的力与美。而中国雕塑直接借助原石,则是自觉或不自觉地利用了自然的力量,这对建于室外的纪念碑雕塑而言,无疑是更为合适的艺术表达。

中国雕塑有史以来以两种形式最为醒目,室内的为佛教造像,室外的为陵墓道前的石人、石兽。前者由于有严格的造像限制和宗教情感的制约,所以大都合乎法度;而后者不同,其超然、豪放、自在为之,也许是置于室外的缘故,若刻画太实,就失去了征服空间的雄浑气势,所以古代大量的陵墓雕塑总是保留着自然的形态,只是稍加雕琢便使其神气活现。这种风格在汉代达到了鼎盛。

与陵墓雕塑相应的是地下陪葬俑。这些以陶、泥塑就的俑,皆源于现实生活中的形象。手制与模制的工艺决定了作者必须以最简练的手法表现其神韵,夸张写意于是成了俑的独特审美价值,这与追求“不似之似”的中国画有异曲同工之妙。

这种个体造型还要服从于整体的情节与叙事性,因为陪伴墓主人的是由俑组成的“社会群体”,所以汉俑的一个重要特征就是每个俑都呈现出欲与外部联系的表情或动态,有着与他人交流的“场”。因此,当我们看到出土俑时,便觉得它们好像是从某个真实群体背景中走出来的一般。

汉俑为陪葬而作,但它们投射了工匠们对极乐世界的遥想。不可否认,雕塑是现实的投影,但其震撼人心之处,正在于其中蕴含的汪洋恣肆的想象力。

彩绘木雕六博俑 汉 甘肃省博物馆藏

理想造型风·世俗写真风

与汉代写意风有着明显区别的是佛像理想化的造型风。庄严与慈悲是超越现实造型的精神基础,它外化为形式,这形式综合了严谨的法度与理想的形态。从形式来看,如果说汉代雕塑重“体”的话,魏晋时的佛像艺术则发展了中国雕塑艺术中“线”的元素。这主要是由于画家参与了佛像范本的创制。

魏晋南北朝时期,各地佛寺、石窟画师荟萃,西域佛画范式与汉民族审美风尚相互融合。卫协、顾恺之、张僧繇等众多画家参与了佛教绘事。东晋顾恺之在《论画》中说卫协“七佛”伟而有情势;师学卫协的张墨则“风范气韵,极妙参神,但取精灵”;陆探微更是开启了“秀骨清相”的佛像风格,其人物“令人懔懔若对神明”;张僧繇开创了“面短而艳”的“张家样”式造型……画家在佛画上的成就作用于佛教造像,绘画与雕塑相互吸收、融合,共同发展。

线在艺术中的功能一般有三种:一为表现轮廓,二为表现体积,三为表现精神、神韵。佛教雕塑中的“线”为神韵而生,典雅、悠游、流畅、圆润,它顺圆厚之体而流动、延伸。由于佛教艺术受古希腊文化的影响,因此这种线的渊源可上溯到古希腊,但不同的是,中国佛像的形体造型更具有形式感。佛教造像的理想模式还涉及开脸、表情、手相的各种程式以及由此而形成的“大自在”。

这是仅就线条加以简论。佛教艺术乃至整个中国美学的“线”,重要的地方在于它的润,正如《二十四画品》中所言:“气厚则苍,神和乃润。”

佛教雕塑到了宋代则明显转向世俗题材和写实风格。凿于南宋绍兴年间的大足石刻136窟八菩萨像、125窟数珠观音,宝顶山的“父母恩重经变相”,山西太原晋祠圣母殿的侍女像,江苏苏州紫金庵罗汉像等,这些雕塑除外形上表现为世俗的写真风外,与之相呼应的内心活动的外化,即身体姿态、瞬间表情的捕捉与刻画也更接近现实生活中的真实人物。

大足石刻北山第136号转轮经藏窟 南宋

程式夸张风·朴素表现风

大型陵墓石刻肇始于汉代,南朝和唐代的作品则体现了陵墓石刻的最高成就。南朝时期辟邪的形象具有诡谲的抽象意味,与原始图腾同属一个造型体系,其体量庞大、风格凝重,蓄聚着冲击的张力。

南朝的辟邪是对造型艺术的巨大贡献,它与汉墓石刻的不同之处在于,雕塑通体都经过塑造、雕琢,工艺性虽强,却仍有气贯长虹的生动气韵。为守护帝陵,将动物神化,使其立于天地之间,它们的体量、神气要镇住广阔的时空,“夸张”是其必然选择。

清代的王夫之曾说:“论画者曰,咫尺有万里之势。”我认为帝陵雕塑的程式夸张风也可以用“咫尺万里”进行概括,就像杜甫在《戏题王宰画山水图歌》一诗中所说:“尤工远势古莫比,咫尺应须论万里。”陵墓前似可接天连地的大造型,是汉唐气象的符号化体现。

刘勰《文心雕龙》有言:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”雕塑藝术发展至宋代以后,渐渐融入凡俗世间的烟火气,成为人们在劳动之余歌颂生活的一种方式。这种在自在心态下对心灵的朴素表达、对美的本真感悟,是非功利的纯艺术创造,这与西方现代表现主义的“宣泄”大相径庭。它对于我们今天的意义不仅在于技巧、形式,更在于创作的心态。

一个民族的创造力、活力要在原始的内驱力中去寻找和发掘,艺术才有生命力。于自由、自在心态之下的创作,情感才更纯真,手法才更自由,造型才更生动。如此,才能产生诸如糖人、泥人、核雕、玉雕等一系列品类丰富的佳作。

五彩麒麟摆件 瓷 清

中国传统雕塑的精神是神、韵、气的统一。所谓神,不仅指创作对象的内在精神、创作者的艺术思维,还指作品所呈现的精神境界。所谓韵,是通过线条来表达的,中国艺术中的线不仅有着水的特性,沛然适意、彰隐自若、任性旷达;也有着风的特性,不羁于时空、自由舒卷、触类是道。所谓气,是指无处不在、无处不可感的文化与气象。这气场的存在,使得中国雕塑的感染力深入人心,浩浩然充塞于天地之间。

正是天地之气、丹青之韵、书墨之魂、诗骚之魄,凝合成了中国传统雕塑之精神意志、风格特征。人类在发展,中国雕塑艺术在未来也将实现风格的不断嬗变,但脉络始终不离其根。

(选自《文艺研究》)