秦汉:雄浑超迈 塑刻秦汉:雄浑超迈的时代背影

牧心

从古朴狞厉转为雄浑超迈,是中国雕塑艺术从先秦至秦汉最为重要的演变特征之一。雕塑常饱含着其创作者的审美理想和对现实生活的情感寄寓,因此,这种变化也折射出秦汉大一统时代的精神风貌和艺术风尚的巨大转变。

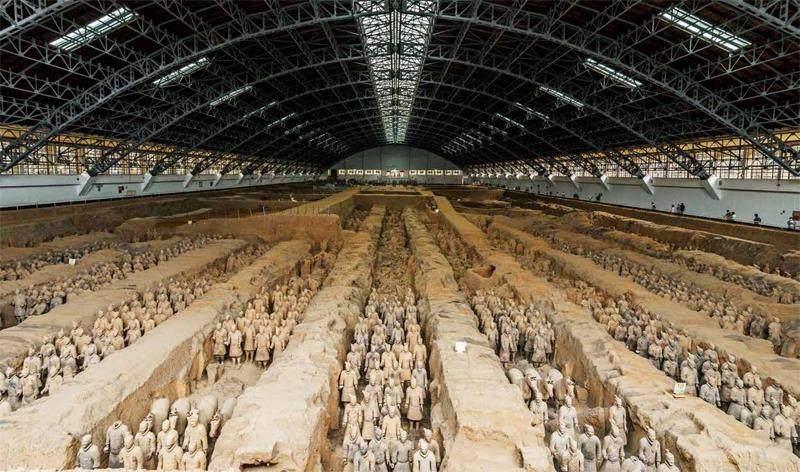

秦始皇兵马俑1号坑全景

大一统时代的帝国军魂

秦汉400余年,是我国历史上统一的多民族封建国家的建立与巩固期。国家强盛,文化繁荣,艺术也得到了极大的发展,杰出的作品层出不穷。在雕塑领域,举世闻名的秦始皇兵马俑为中国封建社会的造型艺术做了一个盛大的开场。

陶俑最早出现于东周,是当时代以殉葬的陶制偶像。孔子曾说:“始作俑者,其无后乎。”可见,俑像在孔子的时代已成为葬俗沿用之物。而兵马俑,正是秦始皇陵的陪葬品之一。

秦始皇陵目前已发现4个规模宏大的兵马俑坑遗址(1个俑坑未完工),总面积达2万多平方米。8000余件陶俑、陶马和战车组成严整肃穆的军阵,似乎只待一声令下,就将“决积水于千仞之堤”,触之者摧。

艺术史家巫鸿曾说,商周礼器艺术的目的“在于构成人神之间的交通渠道”。秦始皇陵兵马俑则另开先河,不再以个体的物来象征权力,而是以严阵以待的宏大阅军场景直白地宣示皇权的无上威严。

相比青铜,遍地的陶土更为易得,陶塑技术也在时代的发展下进一步成熟。用陶俑模拟真人,再现规模庞大的帝国军团再合适不过了。兵马俑以模制和手塑相结合的方式制成,形象各不相同,可谓千人千面。其中包含车兵、骑兵和步兵等,他们或蹲或立,或手执弩机,或手持枪戟,英姿勃发,威风凛凛。

每个兵马俑都是按照真人、真马比例制作,造型高度写实,形象逼真具体。一件作品往往采用捏、贴、塑、刻、画等多种技法,集圆雕、浮雕、线刻、彩绘于一体。陶俑的腿部是实心的,用来降低俑身的重心、支撑空心的躯体,手和头则单独制作,再与俑身拼合成整体。

工匠先用陶范制作出人物模具,再用模具压制大量头部和身体的泥坯,然后用纯手工的方式将泥坯雕刻成形态各异的精修坯,以生动表现兵马俑的不同形象。

烧制、拼合后的俑体表面要涂抹细泥,并进行抹平、压光处理,形成较为细腻的皮肤质感。刚出土的兵马俑其实都是色彩绚丽的彩俑,因为陶工为它们做了彩绘。他们先用刷子、毛笔等工具在平整的细泥上涂抹生漆打底,然后再涂一至两层彩色矿物颜料。

从兵马俑的逼真程度可以看出,整个雕塑和彩绘过程极其严谨,甚至发丝的纹路、鞋底的针脚等细微处都一丝不苟,毫不敷衍。考古研究发现,在面部等皮肤外露处,颜料涂层多达三四层,实现了高度写实、栩栩如生的艺术效果。可以想象,俑坑初建成时,绚丽多彩的陶俑整齐肃立的场面是何等壮观。

将军俑 秦始皇兵马俑3号坑出土

武士俑 秦始皇陵兵马俑1号坑出土

执盾步兵俑 楊家湾汉墓出土

兵马俑被誉为“ 世界第八大奇迹”,它的发现改写了中国雕塑史。秦帝国军队庞大的雕塑群横扫六合的磅礴气势,是其他任何单体雕塑都难以相提并论的。

西汉的用俑制度沿袭了秦制。国家建立之初,因匈奴威胁和帝国内乱,尚武之风盛行,这种风气也反映在汉初的陪葬俑中。汉景帝的阳陵中就出土了大量军人俑。位于陕西咸阳的杨家湾汉墓与江苏徐州狮子山的楚王墓,则是汉代兵马俑坑的代表。

杨家湾汉墓的年代约在“文景之治”时期,其中4号墓共出土4座步兵俑坑、6座骑兵俑坑和一座战车坑,出土兵马俑2500多件。与秦始皇兵马俑不同的是,其中的骑兵俑多达580余件,反映了西汉初期军事制度的变化与革新。

这件西汉的骑马彩陶俑,骏马仰首伫立,长尾翘起,身躯雄健。骑士跨坐于马上,两手持缰,昂首挺胸,目光凝视远方,雄姿英发。

汉代骑兵俑明显小于秦俑,人俑比例也略小于马俑,这显然与秦、汉两代雕塑风格的差异密不可分。

执盾步兵俑(局部) 杨家湾汉墓出土

杨家湾汉墓4号墓还出土了大量手执盾牌的步兵俑,这也是秦始皇兵马俑中少见的。这些步兵俑往往左手持盾、右手持矛,头戴软帽,身穿右衽三重袍,施以朱红彩绘。他们浓眉大眼、鼻梁直挺、面相英武,机敏的目光时刻警惕地注视着前方,是戍守边关、浴血沙场的普通汉卒真实的写照。

骑马彩陶俑 高70cm 西汉 美国明尼阿波利斯美术馆藏

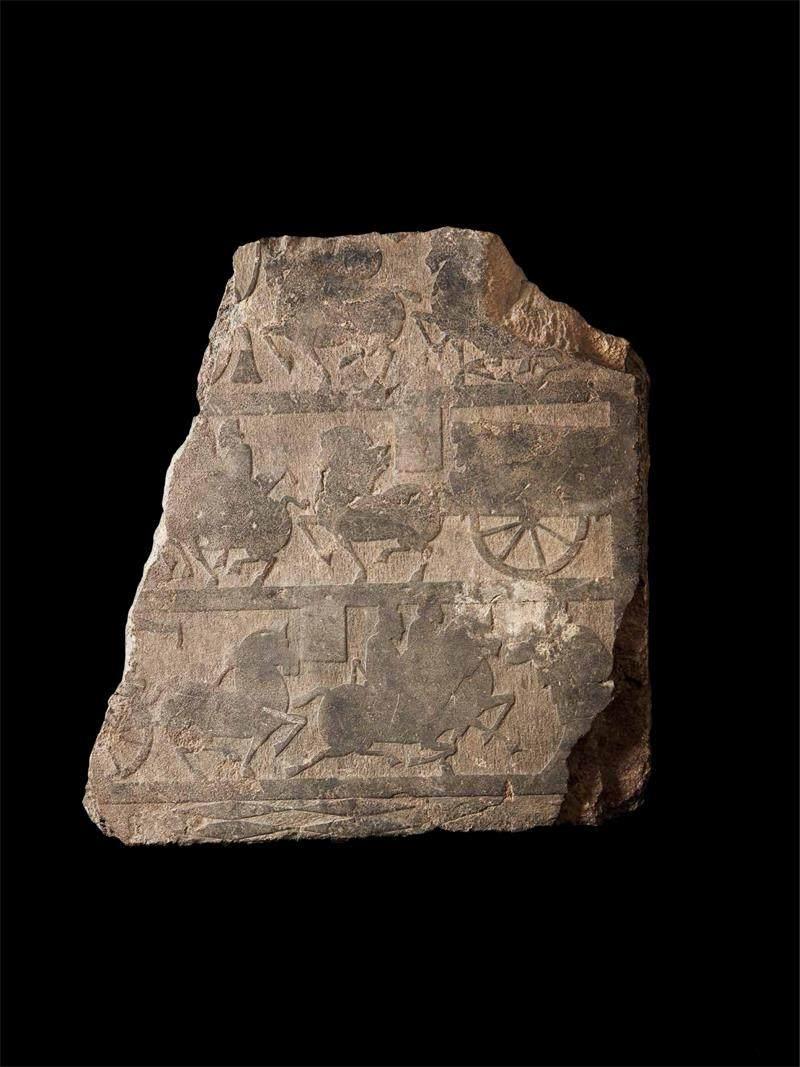

墓葬刻纹石碑 汉

辟邪 石雕 东汉 洛阳博物馆藏

马踏匈奴 石雕 高168cm 长190cm 西汉 茂陵博物馆藏

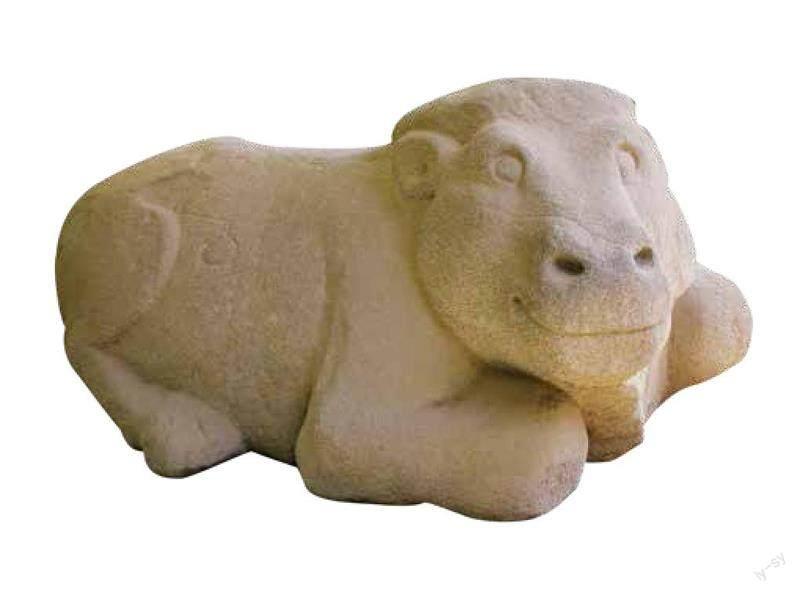

卧牛 石雕 西汉 茂陵博物馆藏

霍去病是汉武帝时期著名的青年将领,年仅18岁就随大将军卫青出征,屡建奇功,后被封为骠骑将军。可惜他于24岁时英年早逝。为了纪念这位功勋卓著的将军,汉武帝为他举行了盛大的葬礼,并仿照他生前征战过的祁连山的形状修建了陵墓。墓冢四周列置石雕群像,以体现霍去病勇猛豪迈的英雄气概,营造出一种激越壮烈的意境。

时至今日,霍去病墓石雕群仅存雕塑16件,包括马踏匈奴、跃马、卧马、伏虎、卧牛、卧猪、卧象、石鱼、石人等。这些石雕都以花岗岩为材,以粗轮廓的洗练手法加以雕琢,因而显得朴拙简约、雄浑遒劲,可谓大巧不工。

其中最著名的是马踏匈奴雕像。一匹战马昂首屹立,凛然不可侵犯,其足下踩踏一手持弓箭的匈奴武士。武士蜷缩于马腹下,很自然地填充了四条马腿间的空隙,马与人浑然一体。整座雕塑如磐石一般稳重浑厚,气势非凡。

马踏匈奴雕像以战马踩踏匈奴的造型象征性地体现霍去病大败匈奴的丰功伟绩,也是大一统帝国安邦定国之宏大气魄的一个缩影。

秦百戏俑 陶 秦始皇帝陵K9901陪葬坑出土

爛漫生动的生活百态

秦汉时期厚葬之风盛行。除了兵马俑,还有大量题材丰富、造型各异的随葬人俑,如百戏俑、侍从俑、伎乐俑、歌舞俑和说唱俑等。它们有的是单体出现,有的是群像表达,既古拙自然,又意趣盎然,生动地展现了2000多年前多姿多彩的社会风俗和各阶层人物的生活百态。

秦始皇陵出土的一组百戏俑,一改此前人们对秦俑程式化、略显刻板的印象,他们上身赤裸,下身着短裙,从身体的比例、动态的塑造,到肌肉线条、装束细节的刻画,都表明秦代人物雕塑技艺已高度成熟。

除了精确地“复原”人物形象以外,汉代陶俑更加追求人像群体的艺术气氛和蓬勃旺盛的生命力。江苏徐州驮蓝山楚王墓出土的一组乐舞俑便是其中的典型代表。

跪坐于地的伎乐俑正在演奏乐器,7个纤细窈窕的舞人俑随着乐声翩翩起舞。舞者身姿扭动的幅度很大,那极具特色的飘逸水袖,正是汉代流行的长袖折腰舞的招牌动作。尽管乐声早已沉寂,舞姿也已凝固,但这些灵动的雕塑足以让我们想象出2000多年前那欢快热烈的乐舞场面。

乐舞俑 陶 西汉 徐州驮蓝山楚王墓出土

画彩男舞俑 高11cm 东汉 故宫博物院藏

听琴女俑 陶 高53cm 宽33cm 东汉 故宫博物院藏

击鼓说唱俑 陶 东汉 四川成都天回山出土

1957年,四川成都天回山东汉崖墓中出土了一件引人瞩目的陶俑,这就是在中国雕塑艺术史上占有极高地位的击鼓说唱俑。与乐舞俑相比,它不仅造型生动传神,其喜笑颜开的表情也极富感染力。

击鼓说唱俑左臂环抱一只小鼓,右手似握着鼓槌向前平举。他胸肌松弛、大腹便便,却不显“油腻”;左脚曲蹲、右脚上翘,动作灵巧有力;其眉眼生动,开怀大笑间尽显乐观豁达。

《史记》记载,汉武帝时“俳优侏儒之笑不乏于前”。滑稽表演在东汉时的四川尤为流行。表演者眉飞色舞、手舞足蹈的形象被陶工巧妙地塑成雕像,造型夸张、传神又颇具古拙之美。

与秦代的严刑峻法相比,汉代的统治思想转为与民休息。宽和的社会氛围也沁入了当时的雕塑艺术创作中,无论是随性的雕刻线条,还是丰沛的内在精神,都透露出烂漫生动的人文气息,如击鼓说唱俑这样刻画普通百姓的艺术形象屡见不鲜。

这件劳作彩陶俑,人物面露微笑,头戴巾帻,着交领衣,双袖上挽,跪地而坐,前置一案,左手按鱼,右手操刀,正欲动手加工。这是当时庖厨的形象写照。

庖厨男俑 陶 高45cm 宽28cm 东汉 故宫博物院藏

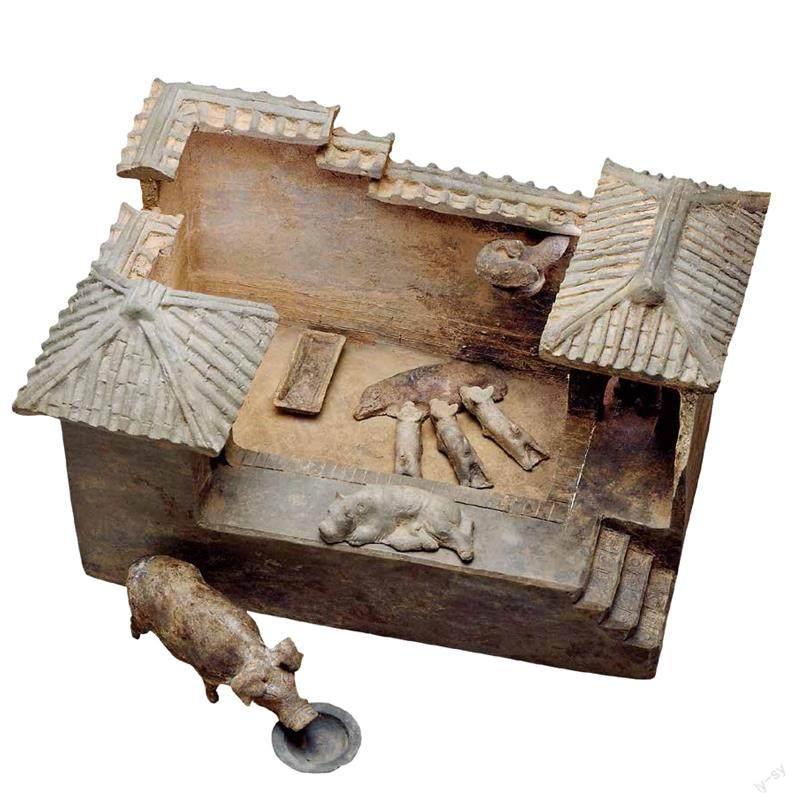

猪圈模型 陶 长39.4cm 宽22.9cm 高27.9cm 汉 美国明尼阿波利斯美术馆藏

泥土与顽石本没有生命,可秦汉的俑像已然挣脱厚重材质的束缚,散发出昂扬的生命气息,“笑便是开怀舒畅的笑,舞便是急速飞动的舞”。它们所彰显的精神气度,除了归结于气势闳放、生意盎然的时代感召,更源自无名匠师澎湃不息的创作激情。

在“事死如事生”观念的影响下,汉代墓葬中还出现了大量牛、马、猪、犬等陶塑动物俑,以及数层之高的陶望楼、陶谷仓等,生动再现了墓主生前的生活场景。

这件自汉代墓葬出土的陶猪圈模型中,三只乳猪正趴在母猪身旁吃奶,圈前有一公猪正在进食,角落处还有鸡、犬等家畜。模型结构合理、设计巧妙,动物形象逼真可爱,充分体现了汉代工匠高超的写实雕塑技艺。

汉代政治稳定,农业得到发展,人们希望在身后也能延续这种“谷物满仓,牛羊成群”的安乐生活。于是,更多的主题被融入这股缩微化的、“场景再现”的潮流,逐渐发展出一系列自成体系的雕塑艺术。

2000多年前,我国南方的农业生产方式就已异于北方,广东出土的汉代陶水田模型就是一例实证。几个戴着斗笠的农人正在田间劳作,旁边的船和水禽点出了水乡独有的意境。

陶船 通高16cm 长 54cm 东汉 中国国家博物馆藏

1955年,广州东郊先烈路5080号汉墓出土了一艘东汉时期的陶船,其依照当时航行于珠江的客货两用船舶结构、形状,按比例缩小制作,在船上还发现了目前最早的船舵形象资料。船模作为随葬明器,在广州汉墓中出土不少,这也从侧面反映了当时岭南地区造船和航运交通的发达、商业贸易的繁荣。

在河南淅川,出土了一件极富中原特色的东汉绿釉陶水榭。外围的水池和中央的亭榭组成一个圆形结构,圆形水池的边缘分列鸡、鸭、羊等家畜,以及骑士和伎乐等人物俑,小舟、鱼鳖悠然漂荡于池内。与小桥相连的亭榭内外,数人或坐或站,似乎正在享受这悠闲自在的时刻。

绿釉陶水榭 东汉 河南淅川汉墓出土

陶水田模型 东汉

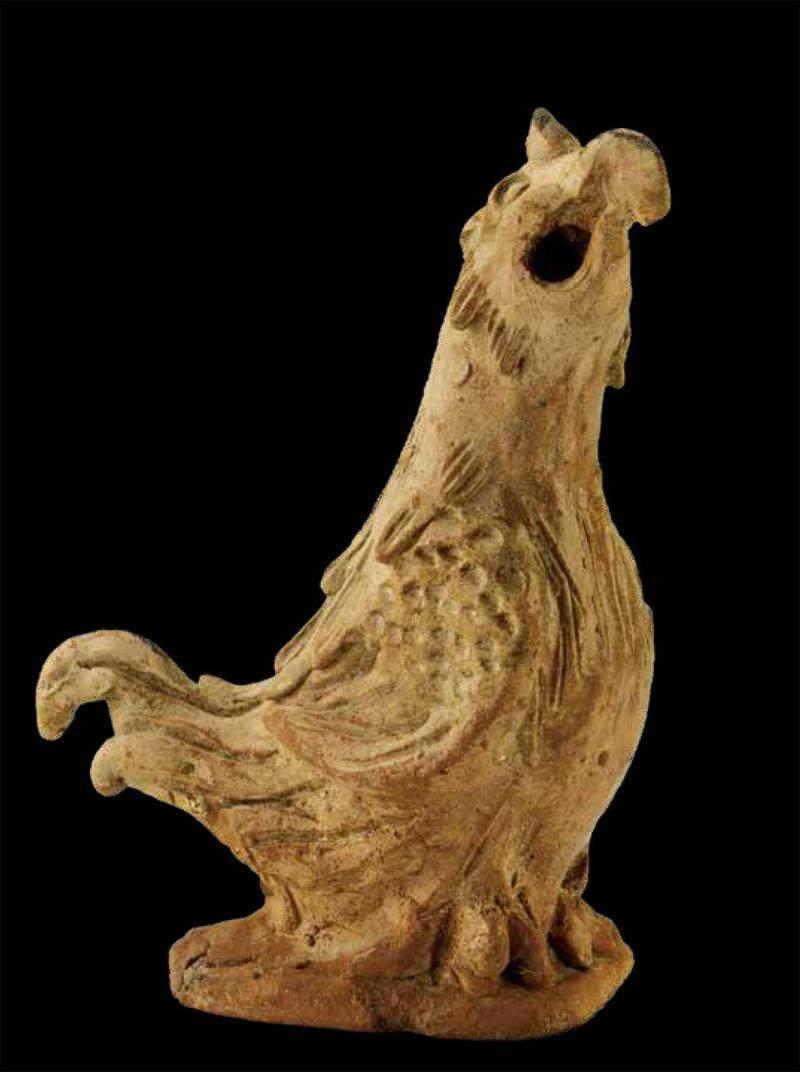

彩陶公鸡 汉

彩陶公鸡 汉

彩陶羊 汉

陶彩绘猪 汉

上釉陶狗头 汉

彩陶豬盆屋 汉

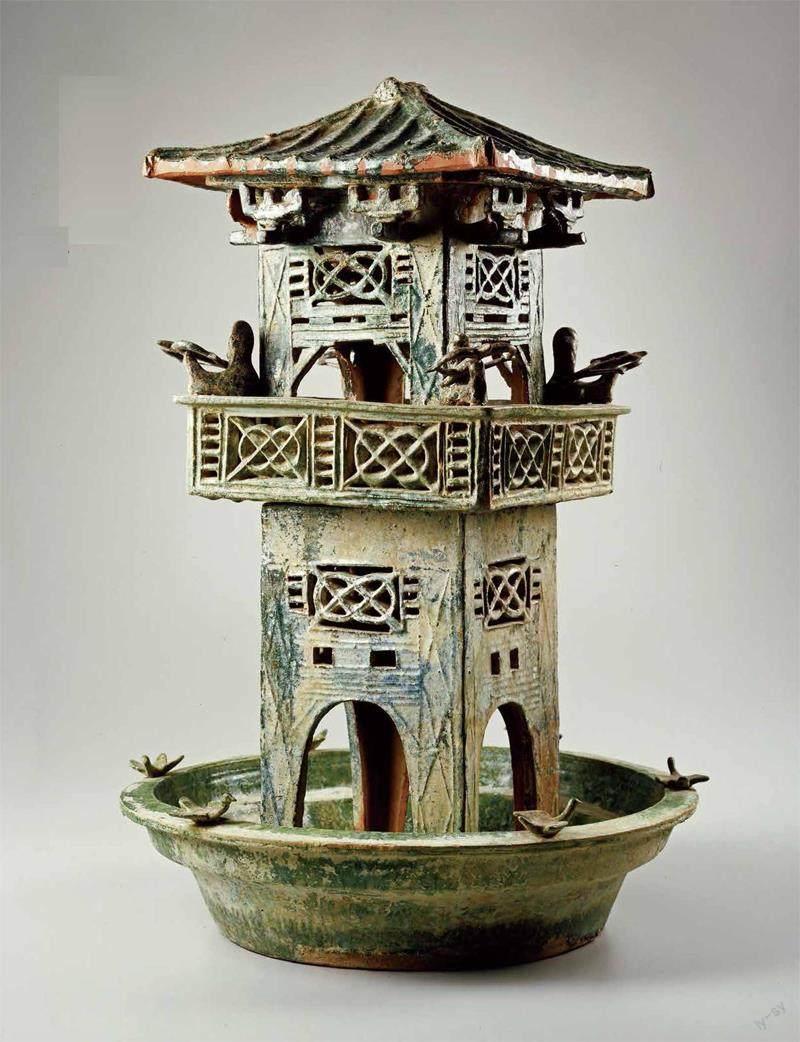

绿釉陶望楼 东汉 美国明尼阿波利斯美术馆藏

四层绿釉红陶楼 德州市博物馆藏

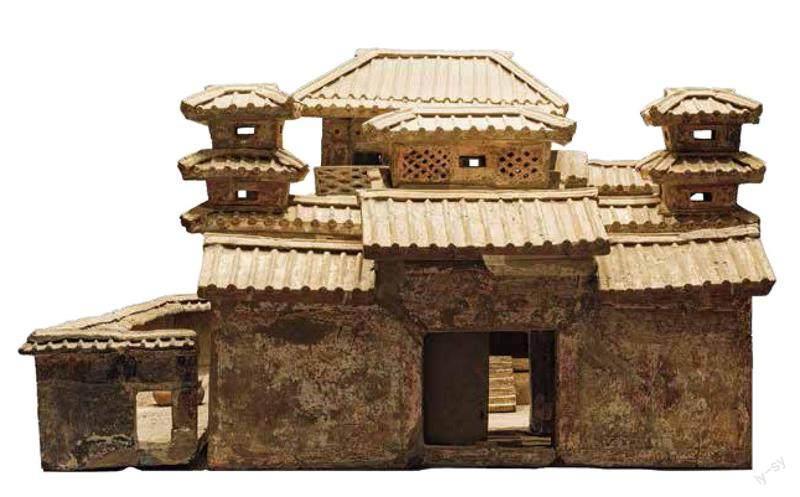

绿釉陶楼院 东汉 甘肃省博物馆藏

这件陶望楼伫立于池塘中央,池沿塑有鱼、青蛙和水禽等。望楼分为上下两层,楼屋配件和镂空装饰都塑造得颇为精细,从楼上手执弩机的陶俑可以看出望楼戒备之森严。

出土于河北桑家楼的一件陶楼,见证了时人对此类随葬品的热衷与执着。高达2.16米的陶楼雕刻极为严谨,其精细及繁复程度令人叹为观止,可谓是一件“超写实”的楼阁雕塑艺术精品。

这些缩微化、生活化的陪葬品,在雕塑之初,旨在为墓主人创造一个身后的“理想世界”。而就雕塑本身而言,它们又何尝不是对汉代人现实生活的另一种美好重现呢?

陶庄园 汉

青铜器的秦汉风采

就青铜器的发展而言,如果说商周臻至鼎盛,那么,秦汉则是青铜器的重要变革期。

西汉海昏侯墓是2015年度全国十大考古新发现之一,也是长江以南地区发掘的随葬品数量与种类最多、工艺水平最高的墓葬,仅青铜器就出土了3000余件。其中有蒸煮器、鼎、爵等容器,铜镇、雁鱼灯等摆件,编钟、于等乐器,当卢、衔等车马具,铠甲、矛剑等兵器,以及度量衡、货币、印鉴和铜镜等。

从这些器物可以看出,汉代青铜器的种类较之前代更加丰富,其用途也由礼器进一步转变为满足日常生活所需的实用器。有意思的是,在海昏侯墓中还出土了一件西周时期的提梁卣和一件战国时期的缶。在此次出土的青铜文物中,它们是最古老的,即便是对西汉人来说,也算是“古玩”了。

雁鱼铜灯 青铜 汉 山西博物院藏

青铜鹿形镇 西汉 海昏侯墓出土

人形青銅镇 西汉 海昏侯墓出土

青铜牛首方炉 汉

青铜骡子 汉

青铜轴饰 西汉 海昏侯墓出土

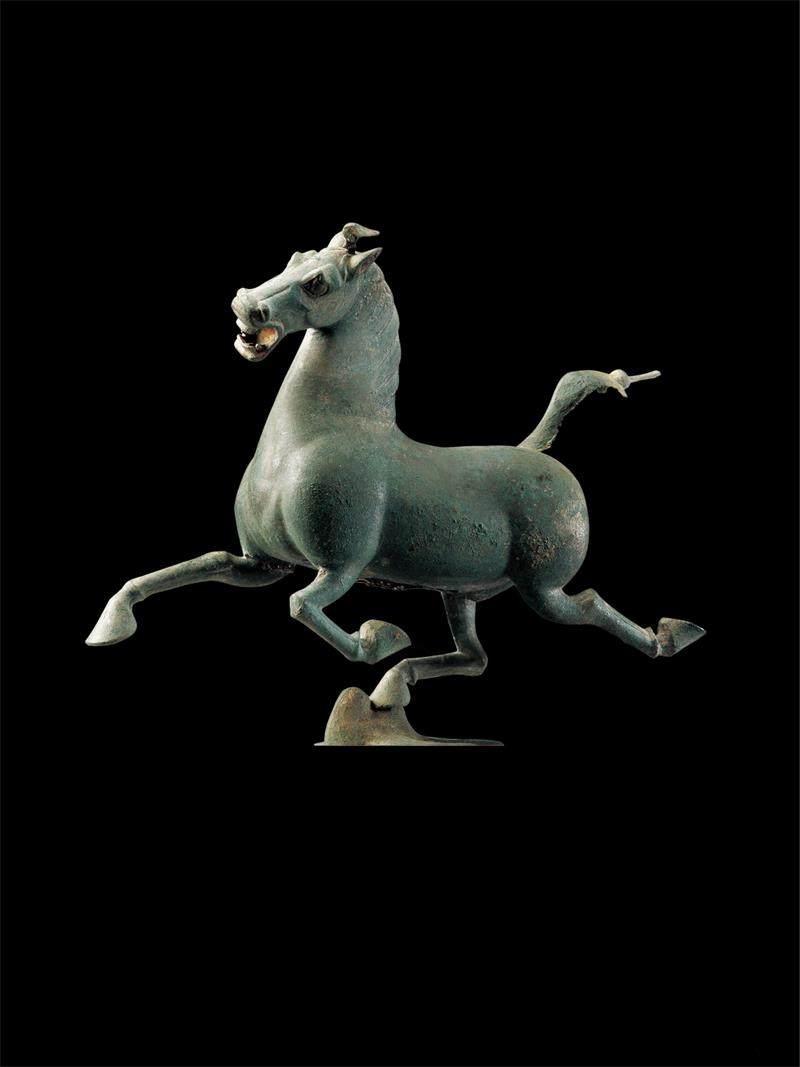

铜奔马 高34.5cm 长45cm 宽13.1cm 重7.3kg 东汉 甘肃省博物馆藏

铜车马 秦 秦始皇兵马俑1号坑出土

秦汉时期的青铜铸造工艺进一步发展,秦始皇陵的铜车马和甘肃武威雷台墓出土的铜奔马就是杰出的青铜艺术瑰宝。

铜奔马原名“马踏飞燕”。经考证,此马和燕子乃是张衡在《东京赋》中所说的“天马”和“龙雀”。奔马三足凌空跃起,显得神采飞扬,右后足踏于龙雀之背,引其回首惊顾的险绝场景,更增强了奔马疾速向前的动势。而龙雀展开的双翅,则对整件雕塑起到了支撑作用。

这尊铜奔马是由陶范法铸成,匠师还在落地的青铜马腿内夹铸了卯榫状的铁芯骨,以增强受力点的支撑强度。在展现力学原理、实现重心平衡的同时,显示出匠师精湛、高超的铸造技艺。

鎏金铜马 西汉 茂陵博物馆藏

在西汉大司马大将军卫青之妻平阳公主的墓中,出土了一尊鎏金铜马。这匹马代表了汉代良驹的形象,造型十分逼真。据考证,鎏金铜马的原型很可能就是饲养在上林苑或御厩中的大宛天马。

形式是艺术的载体,内涵则是艺术的灵魂。无论是健美灵动的铜奔马,还是比照现实的鎏金铜马,都体现出汉人豪迈旷达的精神气质,是极具活力的时代符号。

西汉中山靖王刘胜之妻窦绾墓出土的长信宫灯,是汉代青铜艺术中另一件颇具震撼力的精品,有“中华第一灯”之美誉。

精美的青铜宫灯整体造型为跪坐姿态的宫女形象,她左手持灯托,右手扶灯罩,长袖和身躯实际是油灯的烟道和烟灰的净化容器。身穿长衣、头戴宫帽的宫女,面部神态安详,身姿端庄优美,青铜鎏金工艺施于全身,在灯光的映照下更显流光溢彩。

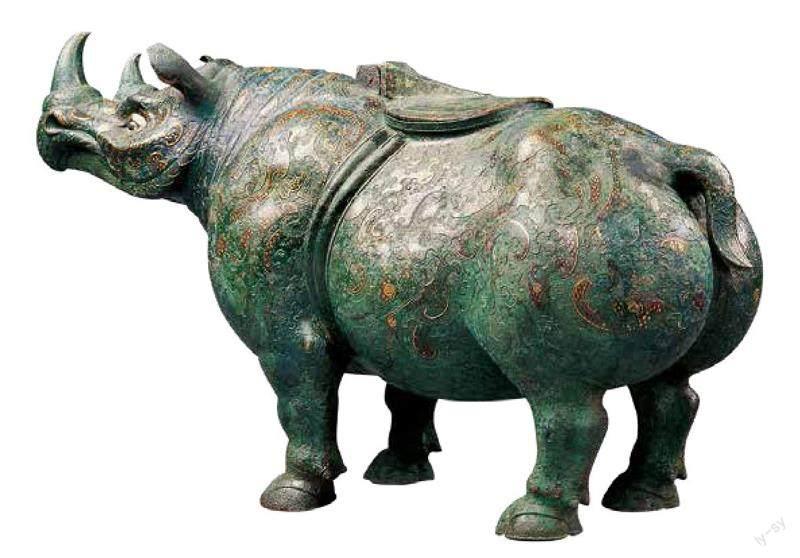

鎏金和错金银技法都是汉代盛行的装饰工艺,它们被普遍应用在青铜雕塑中。错金银工艺是先在青铜器表面刻出图案及铭文的凹槽,然后在槽内镶嵌金丝、银片,再用错石将其表面打磨光滑,以达到突显图文的装饰效果。

这件造型雄健、工艺精湛的错金银云纹青铜犀尊,曾经通体饰以精细的金银纹饰。“S”形的纹饰线条优美飘逸,富有艺术感染力,与生动古朴的青铜犀尊相得益彰。如今,遍布尊体的金银丝已然掉落,但它仍然成功地展现出汉代雕塑艺术是如何将写实与写意完美地融于一体的。

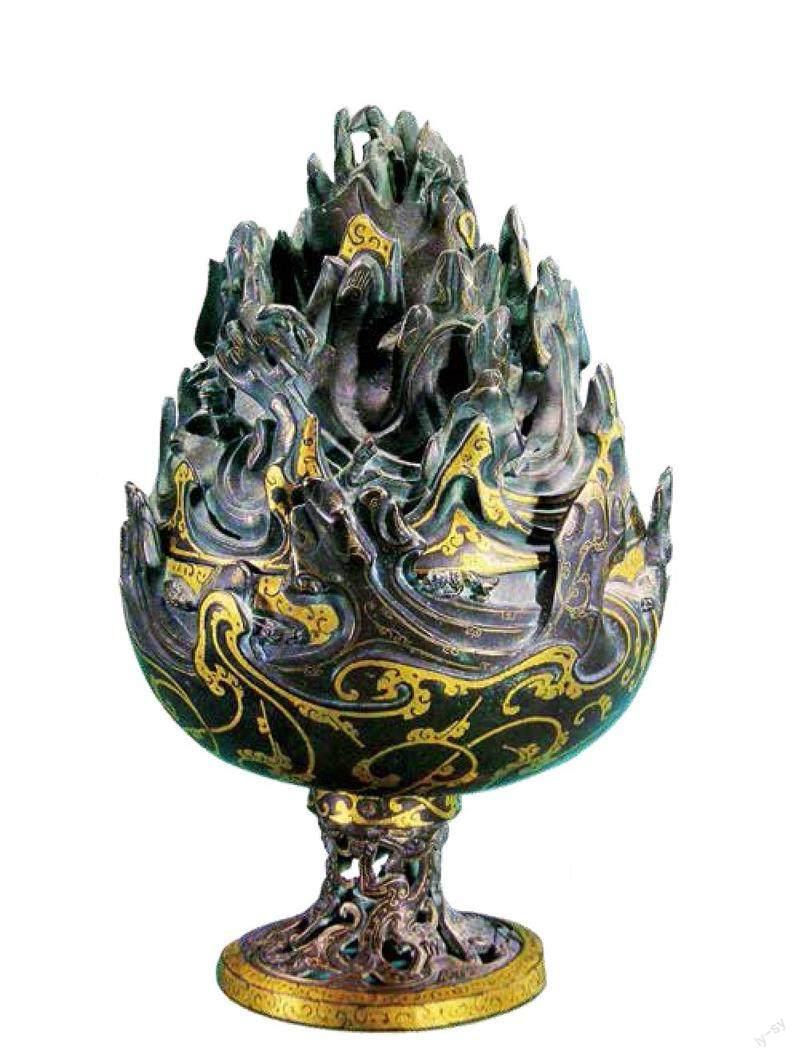

这件青铜博山炉上的错金云纹,完美再现了汉代人对仙山的所有想象。整体呈“豆”形的博山炉,是汉代常见的焚香器具。炉上有高而尖、呈重叠山峦状的镂空盖,其间雕有飞禽走兽、树木丛林,以象征传说中的海上仙山—博山。

当博山炉腹内燃起香料时,烟气与香氛从镂空的山峦间飘散而出,云雾缭绕间,让人恍若置身仙境。这种精妙的设计,不光塑造了静态的、具象的香薰炉,还将象征着自然和生命力的“气”呈现出来,让原本的香薰享受多了一层氤氲的灵动与哲思。

错金云纹青铜博山炉 西汉 河北省博物馆藏

错金银云纹青铜犀尊 西汉 中国国家博物馆藏

长信宫灯 青铜 通高48cm 重15.85kg 西汉 河北省博物馆藏

力士骑兽博山炉 青铜 高23.9cm 宽10.1cm 西汉 故宫博物院藏

铜鎏金山纹兽足樽 高19.6cm 重2.89kg 东汉 台北故宫博物院藏

青铜镀金跽坐羽人像 高15.5cm 东汉 河南洛阳汉墓出土

在仙山之间,那些“一日一夕飞相往来”的羽人形象也出现在汉代青铜雕塑中。陕西西安和河南洛阳的汉墓各出土了一件镶嵌金丝的青铜羽人跪像,他们全身饰有山形云气纹和鎏金、错金装饰,肩生雙翼并向后飘飞,连跪着的腿部两侧也有羽翼。巨大的双耳是他们头部最明显的特征,这与汉乐府《长歌行》中“仙人骑白鹿,发短耳何长”的描述如出一辙。

汉代统治者赋予儒家独尊的地位,以便治国安邦、巩固政权,但在他们内心深处,或许更期望从海上仙山或避世山林中找到可以让自己长生不老的仙药。在这样的背景下,无论是博山炉还是铜羽人的大量涌现,都不令人意外。也正是丰富多元的文化元素相互激荡,才使得汉代雕塑艺术更具活力,形式多姿多彩、主题层出不穷。

青铜摇钱树 通高198cm 东汉 四川博物院藏

彩绘木轺车 汉 甘肃省博物馆藏