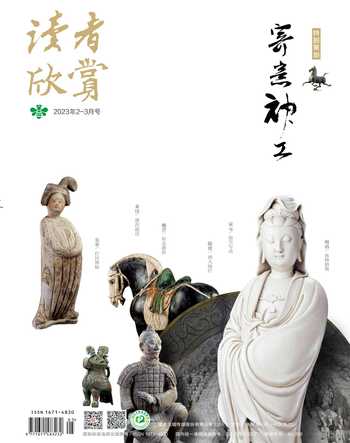

和光静影 超凡入圣

向芳

魏晋南北朝是个体自我觉醒的时代,有意识的、理性自觉的文化选择凝成并突出了“自我超越”这一时代主题,使之成为主流的社会意识、文化姿态与审美风尚。如果说玄学是魏晋南北朝文化艺术发展的主流,那么佛教与玄学的结合,则成为这一时期的重要事件。

两种文化交流互动,不仅作用于中国传统文化艺术的流变,对当时的佛教造像也有深刻影响。北朝石窟艺术与南朝陵墓石刻,便是时代精神与社会风尚在造像艺术领域的具象化体现。

北朝石窟:时代绝响

魏晋南北朝时期是佛教在中国的第一个发展高峰期,大规模的造像活动随之兴起,石窟艺术空前繁荣,呈现出多样化、多元化的面貌。敦煌石窟、麦积山石窟和云冈石窟等多个大型石窟群均于此时诞生,并以丰富的想象力、雄奇的造型及宏大的气势,在中国雕塑史上留下浓重的一笔。

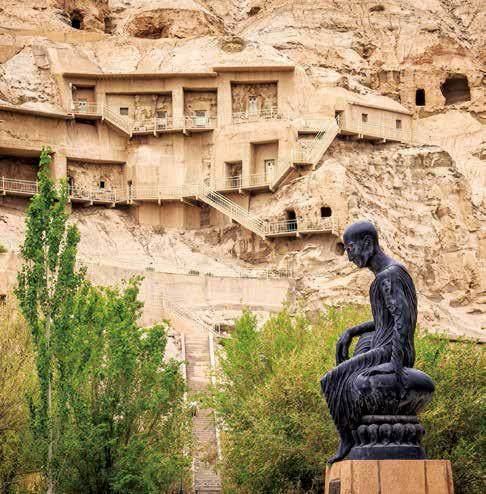

克孜尔千佛洞与鸠摩罗什像

早期:异域风情

佛教传入中国后,对当时的社会生活、文化思想都产生了深远影响,也为雕塑艺术的发展提供了新的题材、内容和形式。受印度佛教艺术的影响,魏晋十六国至北魏早期的佛教雕塑具有明显的犍陀罗风格,造像大都高鼻深目、宽额,一般身着通肩长袍,衣饰轻薄贴体,强调躯体的强健有力。

在丝绸之路上,古龟兹是佛教传入中国的第一站,佛教作为主流宗教在这一地区流行了1000多年。在此期间,这里开凿了很多早期佛窟,克孜尔千佛洞便是开凿时间最早的一处。

克孜尔千佛洞中的雕像多散佚于历史的尘沙中,遗存下来的不多,主要是彩绘泥塑。克孜尔石窟新1号窟曾出土一尊涅槃佛,头西足东,面南背北,全长5.65米,右胁而卧,头部和脚部均残;衣纹紧贴于身体,自两边向中央合拢。塑像明显带有犍陀罗风格的痕迹。

涅槃佛 克孜爾千佛洞新1号窟出土

库车彩绘泥塑 柏林亚洲艺术博物馆藏

古龟兹石窟雕像 柏林亚洲艺术博物馆藏

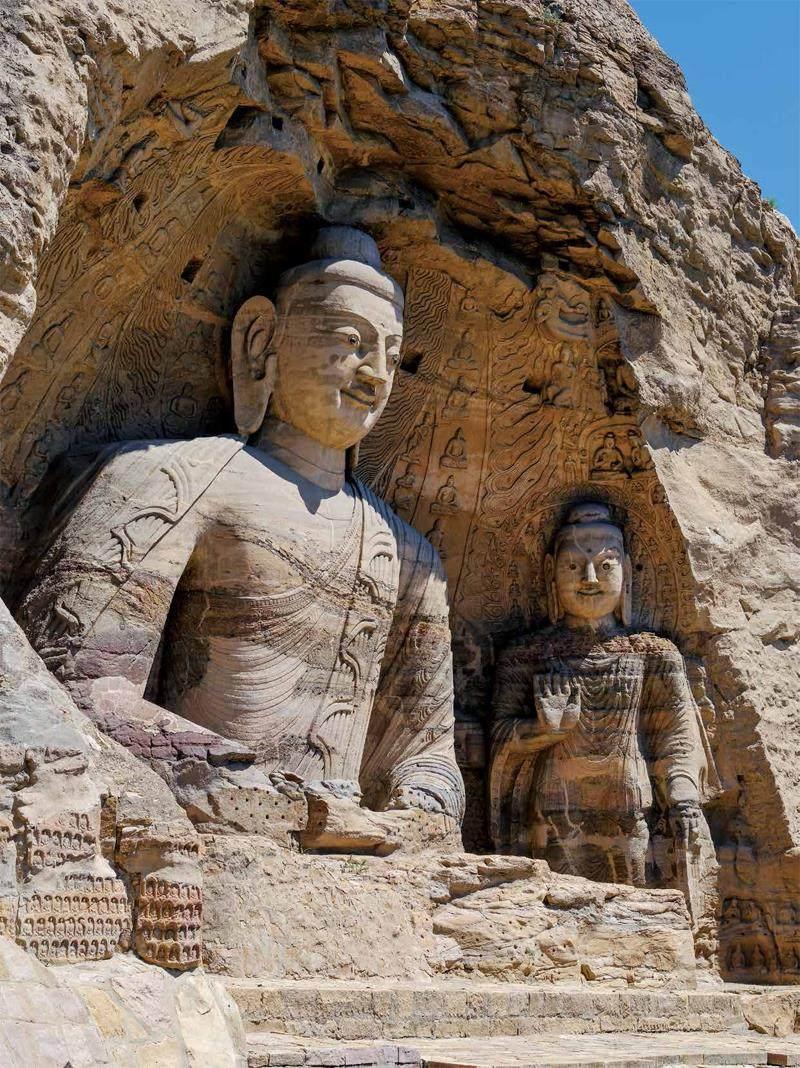

云冈石窟第20窟 露天大佛 北魏

大佛洞前室(局部)

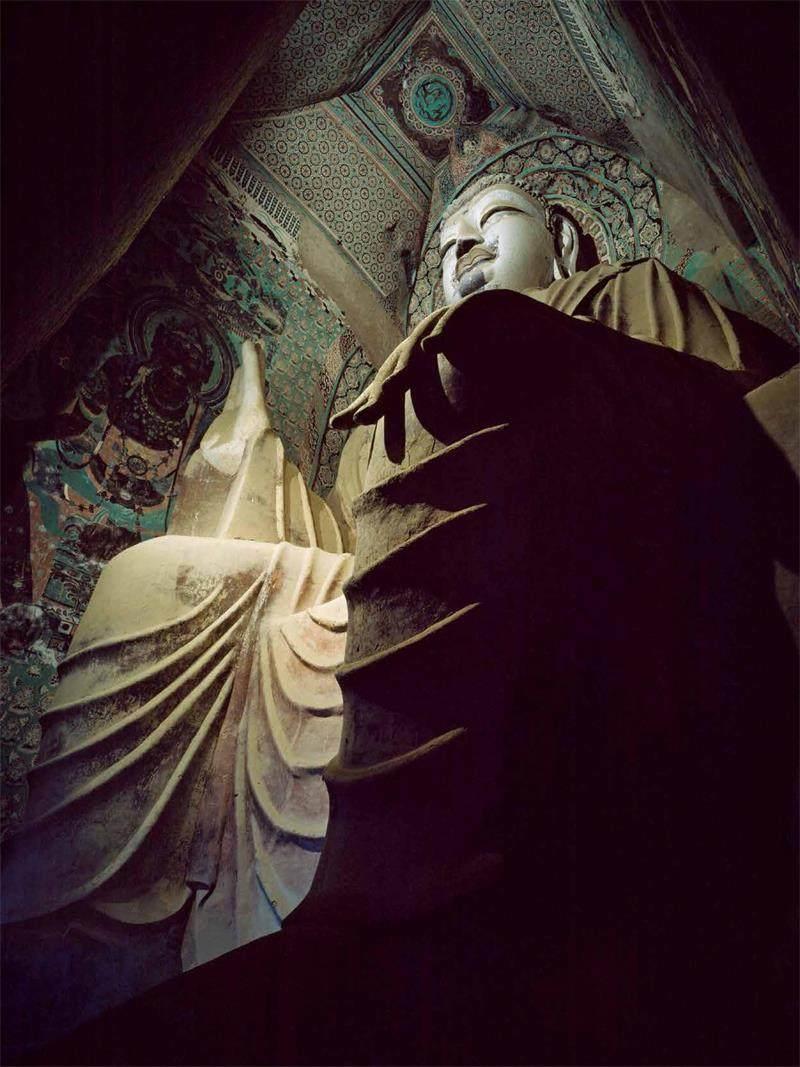

云冈石窟第5窟 大佛洞前室 北魏

云冈石窟是我国早期佛教造像艺术的代表。公元460年,北魏文成帝令昙曜和尚开凿了“昙曜五窟”,即现在的第16至20窟。5尊主佛像象征北魏开国以来的五世帝王,用以彰显皇家权威。第20窟的露天大佛是昙曜最早营造的一座佛像,大佛结跏趺坐,肉髻高耸,深目高鼻,双耳垂肩,宽肩细腰,这是犍陀罗造像的典型特征。其造型手法简约概括,体现出卓越的胸怀和气度,再加上雄伟挺拔的姿态,整体流露出一种顶天立地的气势,因此被唐代高僧道宣称赞“挺然丈夫之相”。

云冈石窟的菩萨、飞天形象多婉丽丰腴,究其原因,一方面是因为吸收了犍陀罗艺术造型的特色,另一方面则与北魏时期鲜卑人对女性的审美倾向有一定关系,也是东西艺术融合的体现。

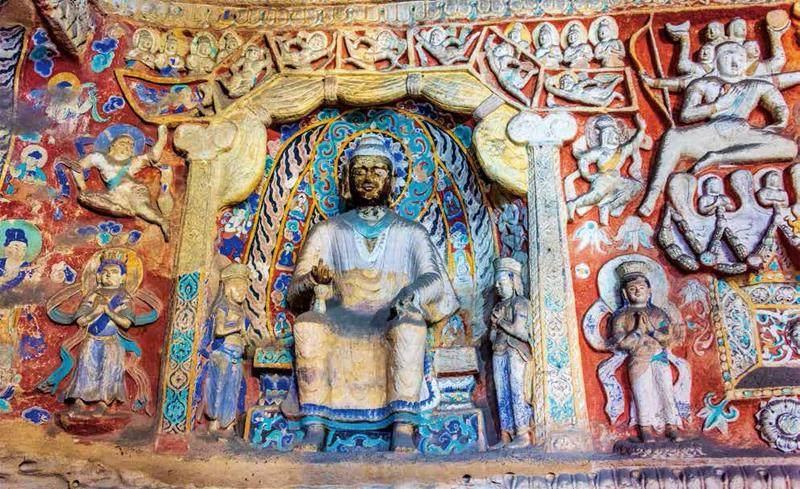

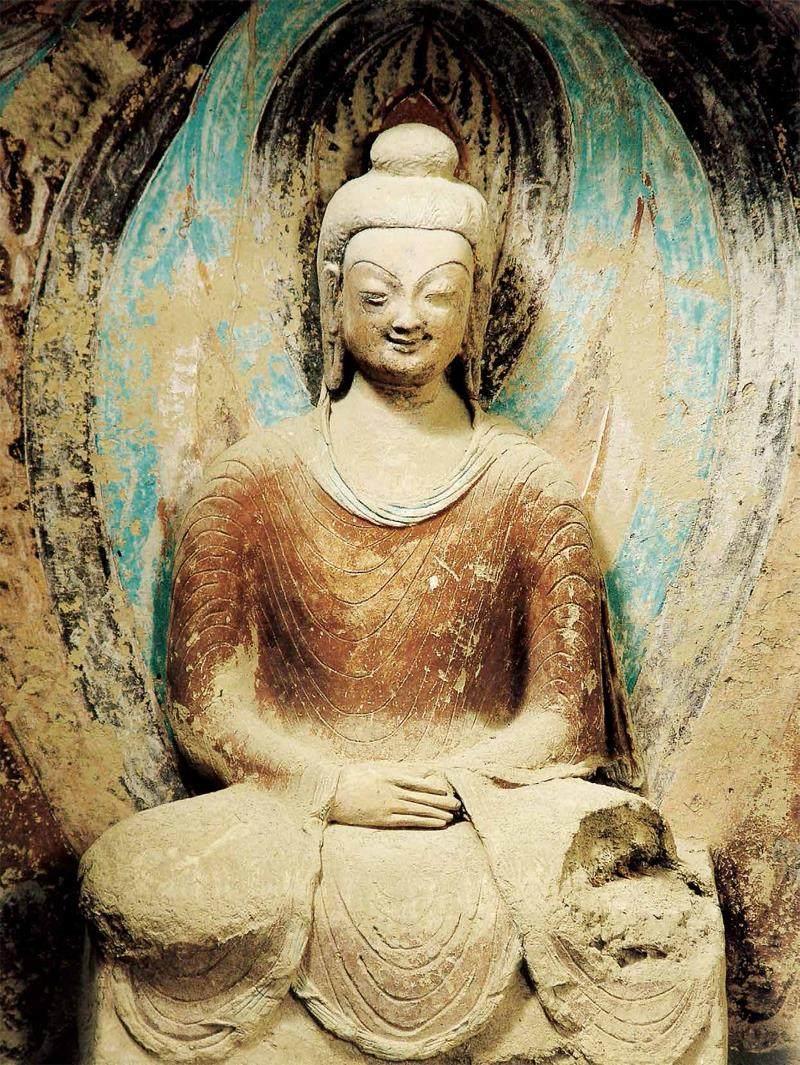

莫高窟第259窟北壁的禅定佛是北魏前期的作品,佛陀广额丰颐,鼻梁高挺,细眉薄唇;通肩圆领的红色衣袍单薄贴体,显示出身体的起伏变化,犍陀罗艺术特征浓郁。而第285窟西魏时期建造的禅僧像则体现出另一种造像风格,世俗化倾向明显。塑像面部刻画精致,五官写实生动,神态平和,带有明显的本土化特征。

莫高窟第259窟 禅定佛 北魏

莫高窟第285窟 禅僧像 西魏

麦积山石窟第78窟的佛坐像身姿挺拔,右袒式袈裟紧紧贴体,衣纹为不规则的平行阴刻线,在造型手法上对犍陀罗艺术多有借鉴。第74窟与第78窟为同一时期开凿的洞窟,其中圆雕主尊佛3身,佛陀结跏趺坐于高坛基上,造像庄严肃穆,高鼻深目,面部棱角分明,整体造型有较强的体量感和稳定感,表现出一种孔武有力、无所畏惧的大丈夫气概,呈现我国原有的民族艺术和犍陀罗艺术相互结合的面貌。

进入中国的佛教造像艺术经过历史的淬炼,又与中国自有文化相融合,形成了灿烂而极富特色的中国佛教造像艺术。从流传至今、为数众多的石窟艺术中,可见犍陀罗风格逐渐中国化的过程。

后期:秀骨清相

到了北魏末期,孝文帝迁都洛阳之后,那些充满异域风情的造像开始被“秀骨清相”的本土化石窟造像所代替。

南朝刘宋时期的著名画家陆探微进入中国的佛教造像艺术经过历史的淬炼,又与中国自有文化相融合,形成了灿烂而极富特色的中国佛教造像艺术。以“秀骨清相”的人物绘画生动概括了“尚玄学、重清谈”的六朝文人士大夫形象,即“瘦”而洒脱通达、风度翩翩。此种审美风尚直接影响了佛像的审美追求,使得佛像的艺术造型逐渐趋向俊美清秀,同时具有仙人一般的超凡气质,一定程度上證明这个时期的佛教雕像已经实现了本土化。

上图:麦积山石窟第74窟 右壁佛像 后秦(北魏重修)下图:麦积山石窟第23窟 正壁主佛 北魏

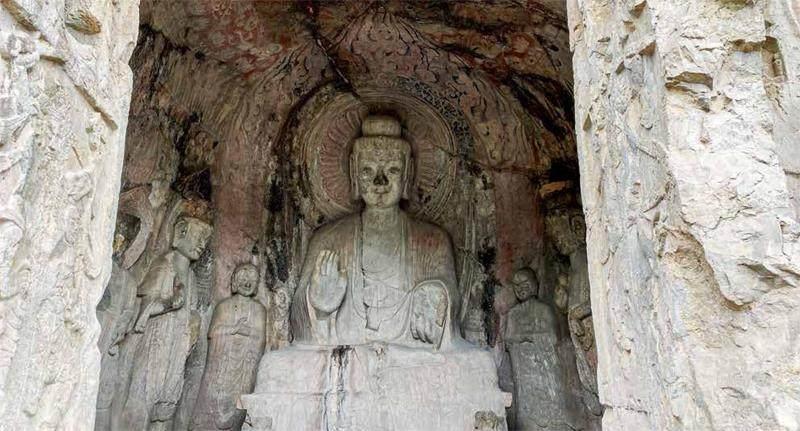

龙门石窟佛像 北魏

龙门石窟飞天仙女造像 北魏

龙门石窟宾阳中洞 三世佛像 北魏

麦积山石窟第121窟 菩萨与弟子像 西魏

龙门石窟的宾阳中洞为北魏时期的代表性洞窟,洞中有三世佛造像,其面容清瘦,脖子细长,瘦身窄肩,褒衣博带,给人以潇洒飘逸之感,完全符合“秀骨清相”的审美标准。

麦积山石窟第121窟的菩萨与弟子像是北魏后期的作品。按照一般程式,两尊塑像应是并排立于佛的两旁,他们却相互靠拢,窃窃私语,似乎交谈甚欢,造型极富生活情趣。菩萨与弟子皆为“褒衣博带”式装扮。

第127窟的胁侍菩萨明显受到南朝汉人文化的影响。菩萨梳着当时流行的冠状发髻,弯眉细目,面带微笑,如果不是身披佛衣、立于洞窟,很难看出其是一尊菩萨。那温柔秀美的姿态、纤细灵动的身形,完全就是一个美丽的少女。雕工用贴塑技艺表现出衣服和璎珞的质感,将菩萨的飘逸之势和潇洒风度展现得淋漓尽致。

石窟造型特征的演化,反映了异域文化与我国本土文化的结合,同时展现出雕塑艺术在这一阶段的发展轨迹。正是东西方艺术共同孕育的果实,成就了魏晋南北朝独特的佛像艺术。

麦积山石窟第127窟 左侧胁侍菩萨像 西魏

麦积山石窟第44窟 左侧胁侍菩萨像 北魏

云冈石窟交脚打坐观音菩萨像 北魏

大势至菩萨像 彩绘木雕 晋

陵墓石兽 南朝

南朝瑰宝:陵墓雕塑

陵墓雕塑肇始于春秋战国,盛行于崇尚升仙思想和厚葬文化的两汉,及至南朝,陵墓雕塑的水平达到巅峰,并与北方的佛教造像并列于魏晋艺术遗产宝库之中,以生动的气韵、不朽的活力成就了中国雕塑史的传奇。

六朝开始恢复东汉晚期的丧葬礼仪,南朝诸帝开始依山筑墓,以石兽、石柱和石碑列阵布局,用以祈祥驱邪、彰显地位。从现存的南朝陵墓遗迹来看,当时的石雕形制一般为石兽一对、神道柱一对、石碑一对。

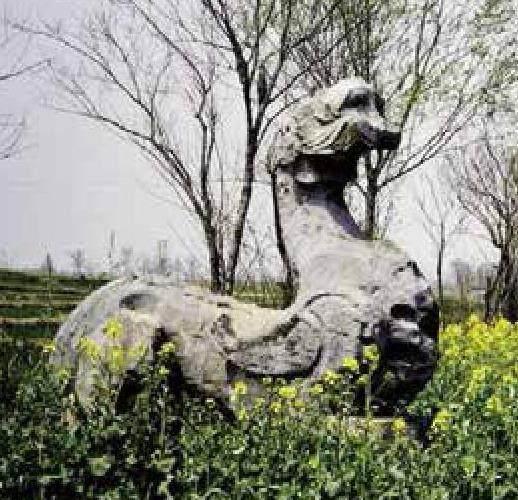

石兽

南朝陵墓石兽造型夸张、灵动,具有理想化和浪漫主义色彩,是南朝陵墓雕塑最杰出的代表。这一时期的石兽多用整块巨石雕成,呈迈步前行或驻足姿态,个别为蹲姿。它们昂首挺胸,张口怒吼,威武之势不言自表。

石麒麟 陈文帝陈蒨永宁陵

石天禄 陈文帝陈蒨永宁陵

南朝陵墓中的石兽形象主要为独角兽和有翼兽等,其适用范围随墓主的地位不同而有所区别:帝陵的石兽为头部生双角的天禄或独角的麒麟,其形象与汉代的石兽相类;王公墓则为无角的辟邪,其形象为南朝所独有,也是中国所特有。

羊首狼蹄、圆顶彩身的麒麟是中国古代神话中的五大瑞兽之一,有祈福护墓之能;天禄似鹿而长尾,有禳灾避祸的作用;辟邪为梵文音译,有人认为它就是狮子,能够驱除邪祟。人们将这些石兽置于陵墓旁或地下墓室,既希望其威猛的气势能够护佑墓主,亦把它们视为升仙坐骑,寄托着墓主对身后的种种美好愿望。

石麒麟 齐武帝萧赜景安陵

石天禄 齐武帝萧赜景安陵

无论是造型气势还是雕刻工艺,齐武帝景安陵前的一对石雕无疑是南朝陵墓石兽中的佼佼者。东为天禄,西为麒麟。麒麟已风化严重,唯有天禄依然挺胸肃立。只见它昂首张口,似将腾空而起。其双翼线条优美流畅,翼后有长翎,更添了几分动势。能够将庞大的体量和雄伟的气势、精细的雕刻完美统一,体现出南朝匠人高超的艺术创造力与审美表现力。

陈文帝永宁陵前也有一对形制精巧的石兽,东为双角天禄,西为独角麒麟。麒麟双目暴突,舌尖上翘,下颌浮雕五缕须髯,双翼呈振翅欲飞状,尾部饰有对称卷云纹,造型华丽而不失力量感。天禄与之相似,唯头部为双角。这对石兽是南京现存最精美的南朝石雕。

陵前与墓室中陈列的石兽是南朝人内心诉求的外在体现,也是其精神世界的重要印证。透过这些神异威猛而又气韵生动的石雕,我们或可一窥南朝旖旎烂漫的审美观念和典雅秀逸的时代风貌。

神道柱·柱头 梁吴平忠侯萧景墓

神道柱

神道柱又名华表,是中国雕塑中特有的形式,常立于宫殿、宗庙等建筑之前或陵墓神道的两侧。神道柱的起源可追溯至远古时代,尧帝设置有针砭时弊之用的“诽谤之木”,在秦朝一度被废除,至汉又开始使用,并作为神道的基本陈设,与神兽、石人、石碑等一起构成陵墓雕塑体系。

神道柱由柱础、柱身和柱头组成。南朝石柱的柱头常立有小兽,其形象与陵前设立的大型石兽基本一致,是这一时期柱头装饰的特色。现存南朝神道柱22根,均成对排列在陵墓前的神道两侧,但其柱头多已遗失,相当数量的神道柱仅剩柱础。

梁吴平忠侯萧景墓前的神道柱是南朝陵墓石柱中保存最为完好的一件。其柱头由一饰有覆莲纹的柱盖与立于顶部的辟邪组成。小辟邪造型威猛,呈仰天长啸状,神气十足。圆形柱身雕有瓦楞纹24道,柱身上方有一长方形柱额,其上刻楷书反体“梁故侍中中抚将军开府仪同三司吴平忠侯萧公之神道”字样,这种意趣十足的“反左书”是六朝时期书法艺术中的一朵奇葩。柱础上圆下方,饰有衔珠双螭浮雕。

南朝陵墓雕塑中的神道柱是中国雕塑艺术中的独特存在,直插云霄的石柱陈设于陵墓之前,营造出奇异的飞升之感。作为陵墓建筑的一部分,南朝神道柱既有巍峨的气象,又因生动秀美的装饰而独具艺术魅力。

神道柱 梁吳平忠侯萧景墓

梁安成康王萧秀墓石刻

梁始兴忠武王萧憺墓神道碑(局部)

石碑

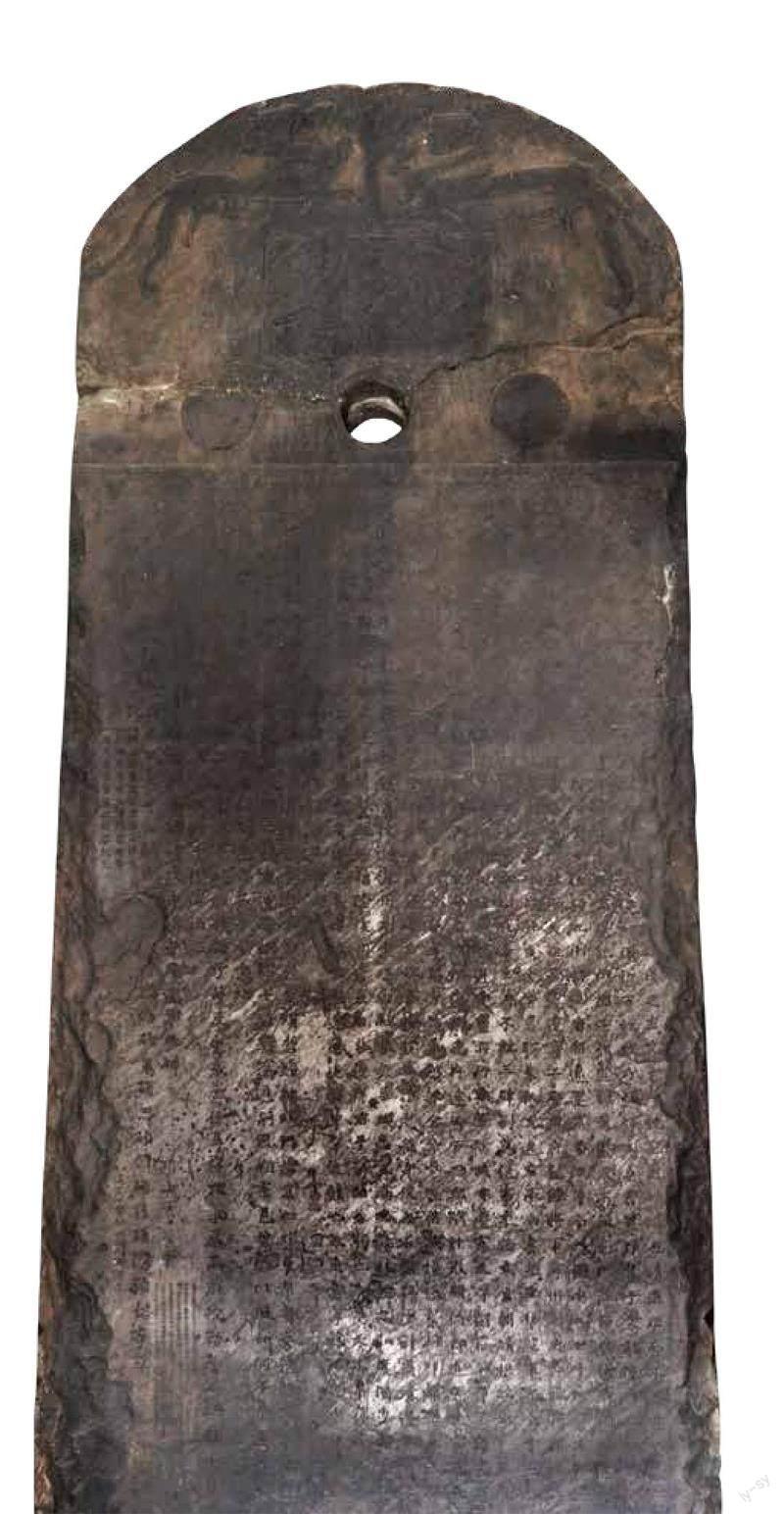

墓葬石碑也是古代陵墓雕塑的重要組成部分,其形制、材质、铭文、雕刻工艺等,均折射出当时人们的丧葬观念和审美意识,是社会制度、伦理道德、风俗习惯的集中反映。大约在周代,木制的碑便出现在宫廷和宗庙中。汉以后,立碑颂德成为向墓主表达敬意的一种礼仪,碑由此发展成为一种纪念性的建筑形式。

南朝讲究聚族而葬,不仅对置碑环境与方位有具体要求,碑文也在门阀制度的影响下呈现独特的面貌。南朝墓碑的高度一般在4米以上,帝王陵墓的神道碑甚至高达5米,高耸峻拔的墓碑为陵墓增添了威严肃穆之感。

梁始兴忠武王萧憺神道碑与梁安成康王萧秀神道碑是南朝墓碑的代表作,二者均综合运用了圆雕、高浮雕、浅浮雕,阴线刻、减地阳刻等技法,工艺细腻精湛,尽显雍容之气。

在边陲云南,有位爨族首领因一块《爨龙颜碑》而名垂千古。该碑于清道光年间由金石学家、收藏家阮元访得,其与东晋的《爨宝子碑》合称“二爨”。《爨龙颜碑》碑首刻有螭龙,龙左右刻日月,日中有神鸟、月中有蟾蜍。碑文刻字古朴典雅,多带隶意。康有为十分推崇此碑,将之列为“神品”,并赞其“下画如昆刀刻玉”“布势如精工画人”。

爨宝子碑(局部) 东晋

爨龙颜碑(局部) 碑高338cm 厚25cm 南朝宋

爨龙颜碑拓本(局部)

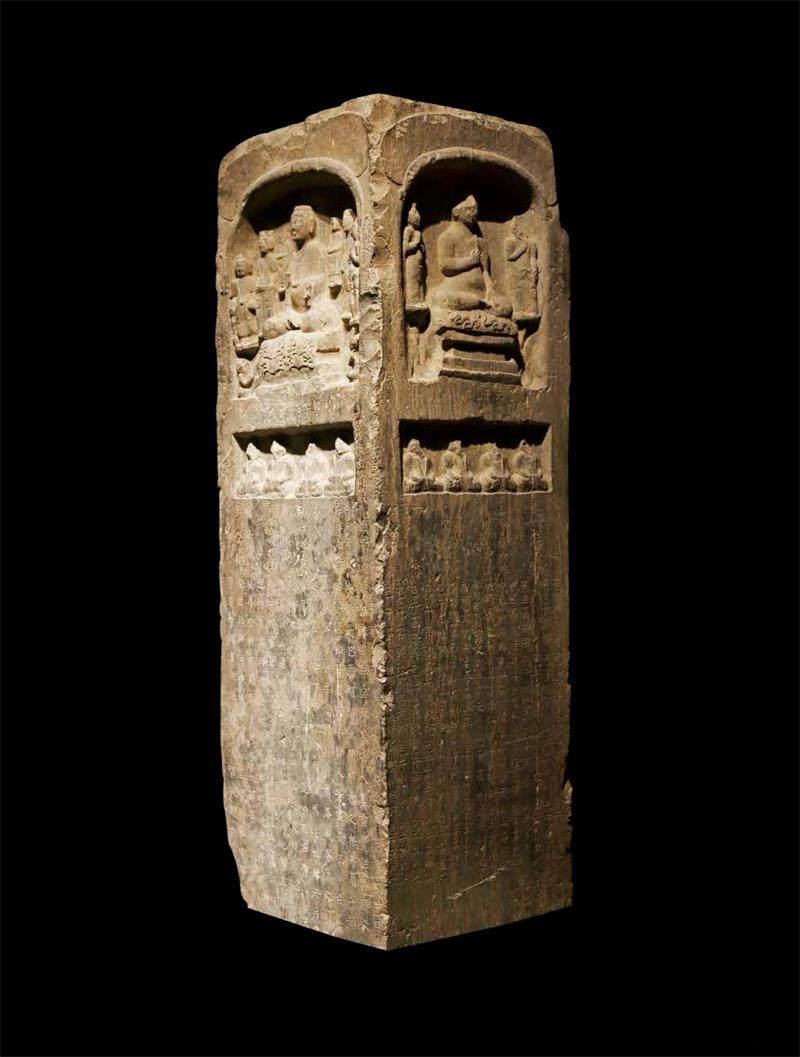

造像石碑 东魏

佛四面造像石碑 高128cm 正面宽43cm 侧面宽40cm 东魏 上海博物馆藏

南涅水石刻造像 北魏 山西博物院藏

——以萧梁王侯墓为例