以能力为导向的病理实验课临床化教学改革

张珉,王旭光,张忠,薄威,王莹

(沈阳医学院基础医学院病理解剖学教研室,辽宁沈阳 110034)

病理学是研究疾病病因、发病机制、病理变化、结局及转归的医学基础学科,同时又是一门联系临床医学的“桥梁课程”,具有很强的实践性。病理学实验教学是学生理解和获取病理学知识的主要途径和重要环节,但传统的病理实验教学中学生被动参与,学习积极性不高,学习效率较低。以能力为导向的医学教育(competency-based medical education,CBME)基于对患者照护、医学知识储备、以实践为基础的学习和进步、职业素质等核心胜任能力架构,以结果为导向进行课程设计、实施与评价,强调以学生为中心,倡导个性化弹性分配学习时间,注重学习的结果与能力的展现与提升[1-2]。以CMEB 为代表的现代医学教育改革理念为医学人才能力培养与提升提供了新的思路。为提升病理学实验课教学效果,加强病理学与临床课程的衔接,我们开展了以能力为导向的,模拟临床工作实际场景,突出临床应用色彩的病理学实验课教学改革,希望能够进一步增强学生学习的主动性,提高学生综合能力及岗位胜任力,使其成长为高水平的医学人才。

1 资料与方法

1.1 研究对象 在某医学院校2019 级本科临床医学专业7~10 班中,随机选取8 班、9 班共64 人为对照组,7班、10班共65人为试验组,2组学生当时均处于大学二年级下学期,正在进行病理课学习,均为同一任课教师,学习进度、学习课时相同,2组的学生年龄、性别、入学成绩差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用常规方法授课,由教师带领学生复习理论课的相关知识,示教讲解标本病变,通过病例分析进行临床病理联系分析并答疑,之后由学生结合实习指导自行观察标本,并绘制典型病变切片的镜下改变,教师进行批改。

1.2.2 试验组 开展以能力为导向的病理学实验课临床化教学改革,具体实施方案如下。(1)在线实验教学平台的建设与使用:为了培养学生自主学习、独立思考及解决问题的能力,教学团队依托“超星学习通”等APP 在线建设了病理实验教学平台,提供数字化标本库、情景化模拟的临床病理讨论(cinical pathological conference,CPC)案例、教学PPT 等学习资源,并设置学习引导问题指导学生课前自学。(2)数字化标本库的建设:病理切片经高分辨率设备扫描后制作成数字化切片本,大体标本实物经360°全方位拍摄后制作成数字化大体标本,上传至病理实验教学平台,通过软件模拟再现实物标本的观察过程,并配有注释及适当的微视频讲解,方便学生自行观察学习。(3)CPC 案例编写:临床工作中的CPC 一般由临床医师和病理医师共同参加,对疑难病或有学术价值的尸检病例进行综合分析、讨论。其目的在于汲取诊治教训,提高诊治水平,促进医学诊疗科研及教育事业的发展,也可应用于实际教学工作中[3]。为了提升学生综合能力及职业素养,教学团队根据教学大纲要求,收集并整理常见病、多发病临床病例详细资料,编写了系列化案例开展模拟CPC。每个案例均包括详细的病史、辅助检查结果、手术记录、出院小结及数字化切片等内容,并设置问题引导学生分析、诊断,部分案例还与病理组织切片制作及诊断实操训练相衔接,学生既可动手制作切片,又可进一步完成诊断。我们还将医患关系、职业道德等思政内容融入CPC 案例中,加强对学生的素质培养,注重立德树人,使学生树立社会主义核心价值观。为了增加病例的代入感,我们联合附属医院病理科医师,在CPC 病例中增加了临床工作场景Vlog 视频,情景式再现临床工作过程,特别是重现病理诊断过程,有利于提升学生学习兴趣,了解临床工作基本步骤及特点,为早期接触临床打下基础。(4)课前在线学习:每个教学班随机分为4 个学习小组,每组7~8 人,每名学生利用教学平台的学习资源,于课前在线完成对标本的观察及相关知识的学习,对典型病变切片的镜下改变画图并上交。学习小组通过查阅资料,合作完成CPC 案例的分析、讨论,并回答案例后的问题。在学习过程中如果遇到无法解决的问题可以在线与教师交流讨论。(5)线下翻转课堂:教师针对在线学习过程中学生集中反馈的问题进行答疑,并适当梳理相应知识点,指导学生进行病理知识的归纳总结。之后每个小组选派代表主持模拟CPC,所有人共同参与讨论,教师对学生进行引导与启发,之后进行总结、答疑并通过小测验和提问等方式检测学生学习效果,强化学生对病理知识的理解。下课前,教师还会根据学生的表现进行点评及形成性评价,督促学生及时调整学习状态,从而获得理想的学习效果。(6)切片制作与诊断实操训练:为进一步提升学生动手操作、沟通及团队协作能力,我们在部分章节的实验课增设了病理组织切片制作、染色及诊断等实操训练内容,并与模拟CPC 场景中的病理诊断内容相衔接,由教师指导学生以小组为单位自主完成各项操作,重现案例中的临床病理诊断工作流程,熟悉基本实验操作步骤及质量控制标准。

1.3 课程效果评价 评价体系包括:(1)学期末开展学生对课程满意程度的调查问卷,课上发放并回收问卷,学生回答全部问题并上交视为有效。通过问卷调查学生对课程设置的满意程度、教师教学能力与效果的满意程度、学生自身能力与素质提升的认可与满意度,共计3 个维度、14 个问题,满意程度按非常满意、比较满意、一般、不满意、非常不满意统计。满意率=(非常满意人数+比较满意人数)/总人数×100%。本次共发放调查问卷129 份,收回129 份,回收率100%。问卷信度分析结果:Cronbach's α系数0.795,效度分析结果:KMO=0.794,Bartlett球形度检验P<0.05。(2)实验课考试及期末考试,对比分析2组学生的成绩。2组学生的考试均采用相同试卷,试题中增加了综合性、分析性及应用型试题比例,尤其是实验考试中增加了模拟临床的病例综合分析试题,试题适当简化文字描述内容,不直接给出定性的表述,而是提供化验单及影像学检查照片等临床检测结果,尤其是提供数字化的病变大体标本及镜下切片图片等病理诊断资源,由学生自行分析并判断检测结果的临床病理意义,最终给出明确诊断。考试重点考核学生应用病理学及相关学科知识分析并解决临床问题的能力,所有试卷统一评分标准,统一阅卷。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0 软件进行统计学分析,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,组间比较采用t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

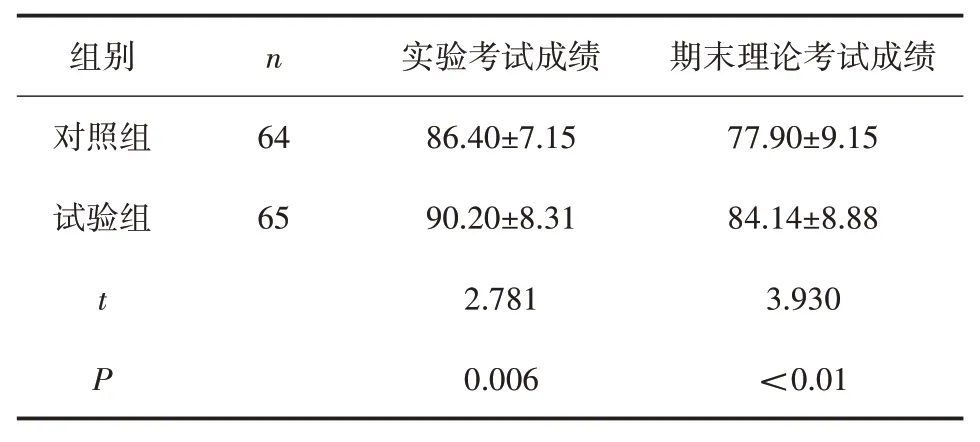

试验组学生的病理实验课考试成绩及期末理论考试成绩均高于对照组学生(P<0.01),见表1。

表1 2组学生病理实验考试成绩及期末考试成绩比较(±s,分)

表1 2组学生病理实验考试成绩及期末考试成绩比较(±s,分)

?

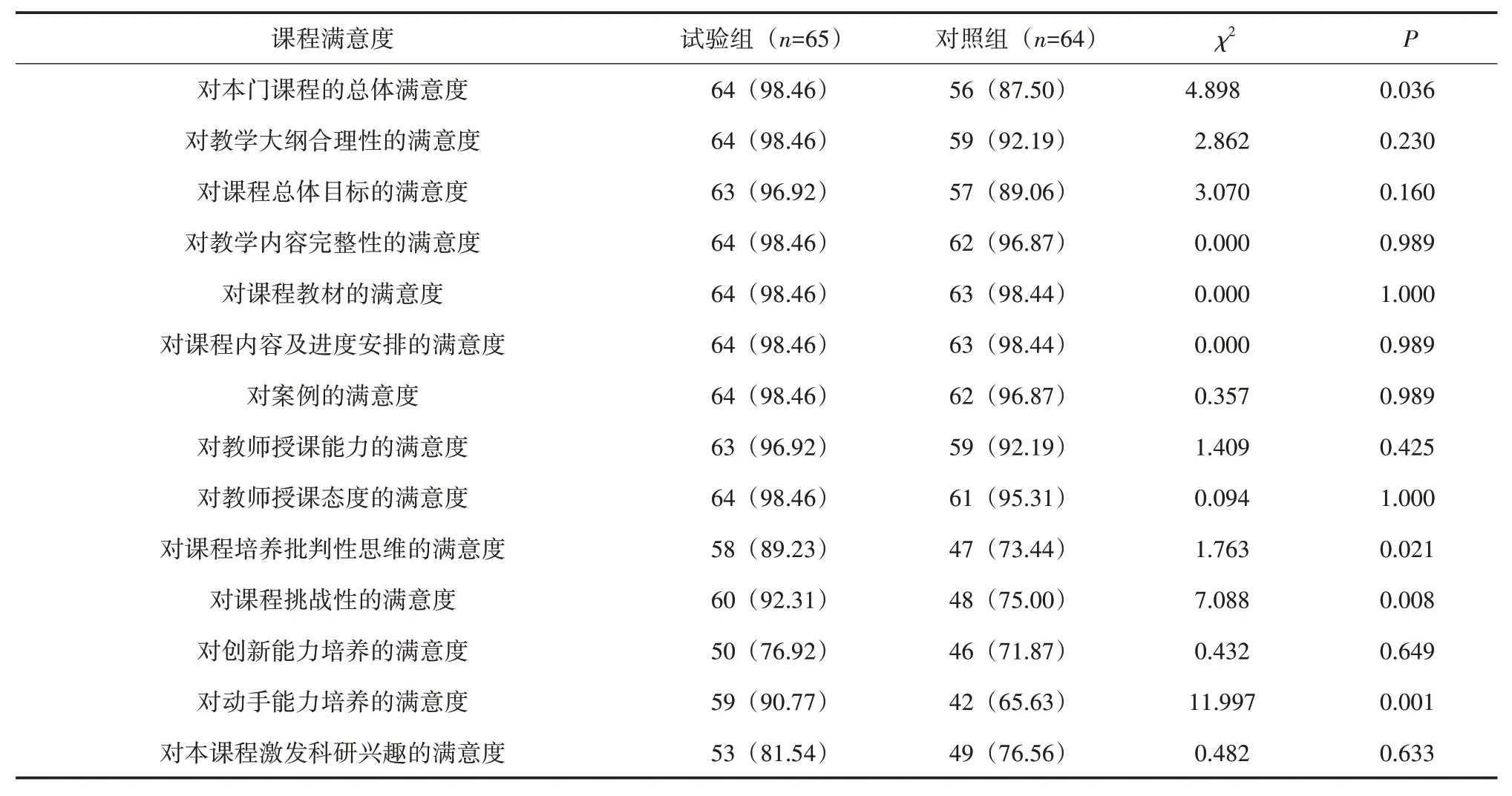

调查问卷统计结果显示,试验组学生对课程的总体满意度,对批判性思维的培养的满意度,对创新能力、动手能力的培养以及对课程的挑战性满意度均高于对照组(P<0.05),其余调查问题的满意度比较差异无统计学意义,见表2。

表2 调查问卷统计2组学生课程满意率比较[n(%)]

3 讨论

传统的病理实验教学多以教师带领学生观察、识别病变组织的形态结构变化为主,这种模式凸显了4方面的缺点:(1)课程较为枯燥,学生的学习兴趣普遍较低,抄袭实验课作业现象严重,很难达到实验课的教学目的;(2)实验教学理念滞后,仍停留在学生被动学习、记忆为主的基础上,缺乏主动探究式学习,不利于能力的培养;(3)实验教学局限于病理学学科本身,忽视了其桥梁课程的特性,割裂了医学基础课与临床课程的有机联系,不利于临床思维的培养,妨碍学生早期接触临床;(4)传统的病理实验考核多以对标本病变的诊断为主,导致学生死记硬背的现象明显,无法深入理解病变机制、机能代谢障碍、形态学改变、功能障碍及临床表现之间的关系,缺乏应用所学知识解决实际问题的能力,其动手操作能力更为低下。

为解决上述问题,本次教学改革通过引入CMEB 理念,强调医学知识储备、以实践为基础的学习和进步、人际沟通、职业素质等核心能力的培育,强化病理学与临床课程的衔接,突出临床应用特色,综合采用在线学习、翻转课堂、模拟CPC、病理组织切片制作及诊断实操等方式,对病理实验教学的课程设计、实施与考评进行了改革。试验组学生病理学期末理论考试成绩优于对照组,提示本教学改革可改善学生的学习效率,提升学习效果。尤其在注重实际应用能力的病理实验课考试中,试验组学生成绩依旧高于对照组,提示以病理诊断为切入点,循序渐进地提升学生分析解决临床实际问题能力的教学改革模式是可行的,这对学生早期接触临床并建立临床思维大有益处。而调查问卷结果也反映出学生对课程设置及自身能力与素质的提升效果较为满意,提示学生对开展以能力为导向的病理实验课临床化教学改革较为认同,教学改革具备较好的学生基础,可持续深入进行下去。

本项教学改革取得了一定成效,其原因是多方面的。(1)为保证病理实验课堂有充分的时间进行病例分析、翻转课堂及病理检验实操训练,将传统的病理实验教学主体内容(复习、标本观察及作图)前置于线上平台,由学生课前自学,线下采用翻转课堂模式,强调以学生为中心开展教学活动,有效拓展了教学的时间与空间,提高了教学效率;学生提前进行知识的巩固复习及预习,有利于培养学生自主学习、独立思考及解决问题的能力。在线学习资源的建设利用,还解决了传统实验教学模式下,学生离开实验室后无法接触标本的问题,如果某些知识点掌握不牢固,学生可以多次在线学习,不断复习巩固,这也契合了CMEB 既注重结果,又强调个性化,弹性学习的理念。(2)在传统的翻转课堂中,如果学生仅对标本涉及的病理改变进行讨论分析,容易因基础知识的遗忘、临床知识储备匮乏而导致学习深度与广度不足。而本项教学改革由学生模拟医师角色进行CPC,既需要其牢固掌握既往学习的医学基础知识并加以灵活运用,也需要学生提前适度了解临床诊断、治疗的相关知识,无形中提高了学习难度及挑战性,可充分调动学生学习的积极性,倒逼学生增加学习深度及广度,培养学以致用,综合分析问题并解决问题的能力[4]。传统实验课的病例分析内容以文字描述为主,无法模拟还原临床工作实境,特别是缺少数字化的化验单、影像学检测及病理检测结果,难以有效检验并提升学生分析问题解决问题的能力。模拟CPC 案例中各类辅助检查结果的判读、临床意义的分析、疾病诊疗方案的制定及治疗效果的评判等专业课内容在大学二年级尚未开课学习,对于学生来说颇有难度,需要教师在案例编写时合理设置并适当简化临床信息,并引导学生用已经掌握的病理学等医学基础学科的知识分析、解释临床问题,既有利于强化学生对医学基础知识的理解与应用,也利于培养其应用能力,并为其早期接触临床,建立临床思维打下坚实基础。模拟CPC 还将思政内容融入实验课教学,有助于学生提升个人修养,树立正确的人生观、价值观,培养良好的医德医风[5]。

学生在教师指导下以小组为单位,配合完成组织切片制作、染色及诊断等实操内容,与模拟CPC 场景中的病理诊断内容自然衔接,有较强的代入感,可增加学生学习兴趣,并了解常规病理诊断工作流程,为未来临床工作中与病理科室的协作配合打好基础。实操环节的开展也有利于培养学生科学精神、科研兴趣、动手能力及团队协作精神,为更高层次的人才培养目标即培养卓越好医生服务。

综上所述,以能力为导向的病理实验课临床化教学改革充分将线上、线下课堂相结合,拓展了学生参与病理实践教学的时间与空间,提高了授课效率。以临床实境模拟为特色的病例分析教学有效地提升了学生学习的积极性、主动性,重点培养了学生应用所学知识解决临床实际问题的能力及动手实操能力,并兼顾培养了沟通协作能力及职业素养,也为学生早期进入临床打下了坚实的基础。