从天水市博物馆文物看十六国时期的铜佛造像

摘要:佛教自东汉传入我国后,历经数百年的发展,在南北朝时期已经成为中国民众的一种普遍信仰,且佛教文化的发展为后世留下了许多珍贵的艺术瑰宝。天水作为处在中西交流通道中的重要节点城市,是佛教沿丝绸之路向中原传播的重要通道,并在这一文化传播过程当中起到了西通西域、东达中原的重要作用。天水如今保存下来的佛造像兼具东西方的艺术特征,并融合了陇东黄土高原的特有风格,深刻反映出十六国时期天水的佛教发展状况,同时也对中国佛教艺术的整体发展和传播发挥了重要的作用,形成了自身独特的风格。

关键词:佛教;十六国;佛造像;艺术特点

一、十六国时期的天水佛教传播

早期佛教在我国传播的地区较少,信徒多为封建统治阶级,底层百姓几乎无法接触到。进入十六国,北方各民族之间矛盾冲突不断,这一时期,儒家教义、道教思想被视为汉族信仰,而佛教因从外域传入,较为能够被北方各民族所接受,佛教由此很快便成为北方各民族共同信奉的宗教。当时由于战乱纷扰,民众苦不堪言,为求得安宁与和平以及精神上的寄托,信佛者颇众,佛教文化因此获得了比较广泛的传播机会。各国统治者也企图借助佛教维持统治,大都倡导佛法。当时,随着佛教的广泛传播、佛经翻译和佛教教育的兴起,佛教在中华大地上迅速发展,北方地区则出现了长安、凉州等多个佛教中心。

古丝绸之路自长安向西出发,分南、北、中三线,经河西走廊通向西域,地处陇山(即关山)之右的天水正好处在丝绸之路南线与中线的交汇地带。天水作为丝路重镇、陇右名郡,成为佛教在陇东地区传播的主要地区。从文献记载来看,早在西晋时期,高僧竺法护、帛法祖就曾在天水翻译佛经。十六国时期,天水先后隶属于前赵、后赵、前秦、后秦和西秦,当时这些少数民族国家从统治者到底层百姓都深受佛教思想的影响。其中,后赵、前秦和后秦重视佛教的发展,崇佛比较突出,佛教经典的翻译、佛教教义的研究、佛教信仰的普及,都比以前有了较大的发展。高僧佛图澄受后赵统治者石虎的信奉和尊崇后,大力从事佛教传播活动,使佛教在社会上得到了较大的发展。《高僧传》卷九《佛图澄》记载后赵统治的广大地区,汉人和少数民族大多信仰佛教,出家为僧的人也迅速增加,“中州胡晋,略皆奉佛。澄道化既行,民多奉佛,皆营造寺庙,相竞出家”。据《高僧传》卷五《道安传》记载,前秦统治者苻坚邀请高僧释道安参与朝政,“襄阳有释道安是神器,方欲致之以辅朕躬”。当时的天水处在其统治区域内,佛教在当地得以初步发展。后秦皇帝姚兴大力提倡和扶植佛教,《高僧传》卷二《昙无谶传》记载他派人将高僧鸠摩罗什迎入长安后,“待以国师之礼,甚见优宠,晤言相对,则淹留终日,研微造尽,则穷年忘倦”,此时,“州郡化之,奉佛者十之八九”。后秦秦州刺史、镇西将军姚嵩坐镇天水,大力提倡奉佛观像,在天水麦积山开窟造像、兴建佛寺。随着麦积山等石窟的开凿,活动在天水的高僧愈多:《高僧传》卷十一《唐洛京伏牛山自在传》记载, 长安高僧昙弘,“秦地高僧,隐在此山”;高僧玄高,“杖策西秦,隐居麦积山,山学百余人,崇其义训,禀其禅道”,而当玄高离开麦积山前往西秦首府会印度高僧昙无毗时,带有弟子300人;后秦弘始二年(400),东晋名僧法显等去印度取经过秦州,就在天水寺讲經。《高僧传》中还记载了秦州籍高僧隐先在秦地出家,后从玄高学禅,又西游巴蜀、东下江陵,备穷经律,使“禅慧之风被于荆楚”。此时,天水佛教盛行,除开凿石窟寺外,更多地表现为制作各种内容丰富、题材广泛的佛造像。

二、十六国时期的铜佛造像

佛造像是佛教用来进行通俗形象传教的一种手段,人们在造像的同时还镌刻文字,常铭刻造像缘起、纪年以及造像者姓名、出生地、官职、发愿文等题记,有时也刻有供养人像等。而关于东汉佛像的文献资料记载很少,如史料有载东汉楚王刘英为浮屠斋戒祭祠,但未明言有祭祀佛像。隋朝费长房所作佛经目录《历代三宝记》卷四中说:“孝恒帝世又以金银作佛形象。”有关铜佛像在正史中的最早记载,出自《三国志》卷四十九《吴志刘繇传》:“笮融者,丹杨人……大起浮屠祠,以铜为人,黄金涂身,衣以锦彩……”《地藏菩萨本愿经》中记载:“或彩画形像,或土石胶漆、金银铜铁,作此菩萨,一瞻一礼者。是人百返生于三十三天,永不堕于恶道。假如天福尽故,下生人间,犹为国王,不失大利。”可见修寺、造像、抄经等善举,是佛教徒积功德的各种手段,也是佛造像出现的原因。东汉三国时期,佛教传播初始,佛造像出现不久,尚未形成独立的佛教风格。直到十六国时期,随着佛教在西域、关中、中原地区的广泛传播,与其佛教信仰、宗教生活紧密相关的石窟艺术、佛造像艺术才获得进一步的发展。其中,佛经中造像积功德思想的传播,也使铜佛造像的数量相应增多。而此时期小乘佛教在北方盛行,重视坐禅修行,在如今所发现的铜佛造像中,禅定坐像数量较多、分布地域广,为主流形式。十六国时期的铜佛造像,主要采用的是分铸合体法,多为分铸套接的结构,佛像、背光与台座多为单独铸造,再连接成一个整体,这是一种西域传来的古老铸法。

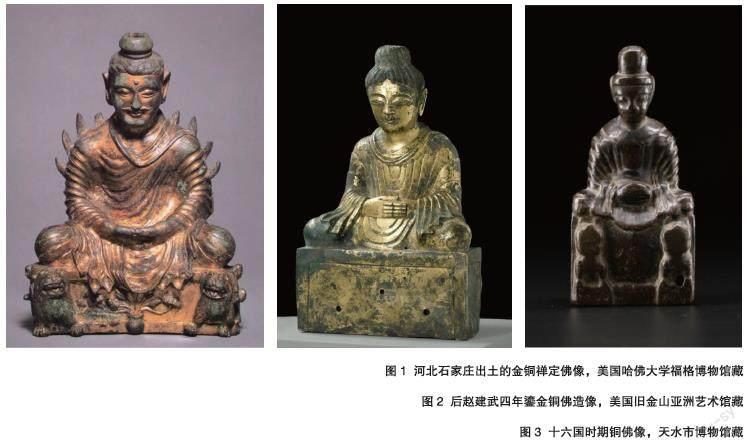

据文献记载,铜佛造像在佛教初传时期就已经出现并在宫廷里和民众家中接受供奉。而十六国时期发现的铜佛造像,基本为小型佛像,相对精致的材质和小巧的体量,比单体石造像的出现要早得多。从考古发现和各类收藏情况来看,被认定为十六国时期的铜造像,与南北朝时期佛造像风格存在着较大的差异。如出土于河北石家庄、现藏于美国哈佛大学福格博物馆的金铜禅定佛像(图1),头作高肉髻,眉间有白毫,面部丰满,脸颊较长,双目微开,耳大嘴小,有八字胡,其面相的总体特征与新疆克孜尔石窟壁画的供养人形象比较接近。佛双手合前作禅定印,结踟趺坐于矩形高座上,座前左右两侧各有一只张口吐舌的护法狮。衣着受印度袜菟罗式造像风格的影响较深,通肩斜裹着佛衣,由左肩斜裹向右方,然后甩向背后,衣纹垂褶偏向右侧,线条均衡柔缓,转折圆滑流畅。在佛像背后则出现了火焰纹背光。这尊佛造像无明确纪年,面相、服饰风格与中原之地汉人形象截然不同,具有典型的中亚、西域人特征,并受到古印度犍陀罗佛像艺术风格的影响。犍陀罗国是公元前6世纪便已存在的南亚次大陆国家,为印度列国时代十六雄国之一。犍陀罗艺术的主要贡献在于佛像的创造,对周边地区的佛教艺术发展具有重大影响。因此,可以推测这类具有明显古印度艺术风格的佛造像不是在中土出现的,而是由佛教僧人通过丝绸之路带到中原地区的,可视为十六国早期佛造像的代表。

我国现存最早有明确纪年的十六国时期金铜佛造像,是现藏于美国旧金山亚洲艺术馆的后赵建武四年(338) 鎏金铜佛像(图2),其铭文为“建武四年,岁在戊戌八月卅日,比丘竺……慕道德……及……三……生……”该佛像束发高肉髻,发纹刻划精细,眼眶细长,柳眉杏眼。着犍陀罗风格的圆领通肩式大衣,呈U形,衣纹左右对称,平行分布于胸前和前襟部,衣纹断面呈浅阶梯状。佛双手结禅定印,结跏趺坐于佛座之上。从整体上来看,该造像风格深受犍陀罗艺术影响,不过面部的五官特征似乎更接近于中原汉族的特点,是佛造像自印度传入后被中原地区所接受并开始汉化演进的典型实例。该佛像是判定十六国时期佛造像的明确标准之一。

三、天水市博物馆馆藏的十六国铜佛造像及其特点

十六国时期的铜佛造像现多存于全国各地的博物馆之中,日本、美国、法国等国家也珍藏有一定的数量。该时期的铜佛造像以禅定坐像为主,质地多为红铜,黄铜、青铜者较少。多数造像未发现有发愿文,可能已经遗失,但仍有部分具有明确的铭文记载。

天水市博物馆馆藏的十六国时期铜佛造像(图3),高10.6厘米,佛结跏趺坐于台座之上,施禅定印。半圆形高肉髻,面形丰圆,弯眉细目,鼻直唇厚;着通肩佛衣,袈裟自然下垂于座前。台座呈方形并饰狮子护法,佛像背部及台座有用于固定的钮。这尊铜佛造像推测具有十六国中晚期风格,处于4世纪中期到5世纪初,属于中原与西域佛像风格交融的阶段。可见在此时期铜佛造像的制作过程中,中原本土手工匠人在借鉴吸收印度犍陀罗佛像样式和制作风格的基础上,也融入了中国传统的审美观。

在此,笔者从天水市博物馆馆藏十六国铜佛造像的面相、衣着、装饰、印相、姿势、佛座等方面,進一步分析其特点:

一是面相和印相。该佛像头部为束发式高肉髻。十六国时期铜佛造像早期的脸型比较丰圆,稍后则下颚渐收,宽额大耳,柳眉杏眼,眼睑微开,呈下视状;留八字胡,为西域人或中亚人形象。而天水市博物馆所藏的铜佛造像,面部扁平,脸呈倒梯形,鼻翼较宽,已具汉人的容貌特征。佛坐像的印相为双手合前,作禅定印。

二是衣着和装饰。十六国初期的佛坐像,身穿通肩斜裹袈裟,衣纹垂承偏于右侧,褶纹呈双线,棱条突出,垂于胸前之褶纹间距左窄右宽,臂部的褶纹则圆转均衡;领口呈V形,下摆贴于腹前遮过座沿,呈自然垂落状。而天水市博物馆所藏佛造像身穿圆领通肩式袈裟,褶纹采用阴刻线表示,垂褶于胸前,领口呈U形,两边均衡对称重叠至腹前,下摆两端搭过肘部外展而具飘动感。

三是姿势和佛座。十六国时期的佛造像均为结跏趺坐于佛座上。早期坐像一般都结跏趺坐于矩形佛座上,佛座之正面多雕以双狮,中置宝相花。早期的佛座偏扁,下不设佛床,仅见扁平座基;双狮的形象比较写实生动,多为高浮雕;宝相花或有或无,有者亦较写实,以浅浮雕表示。而天水市博物馆所藏佛造像,结跏趺坐于四方台佛座上,头部略向前倾。方台座两旁浮雕狮子护法,双狮为只表现头部和前肢的狮子,比较简单,没有犍陀罗双狮座上的卧帐和边缘装饰。

四、结语

十六国时期,天水佛教传播广泛,不仅有石窟寺院、铜佛造像和石造像,且因处于西域通往长安的必经之地,与河西走廊、新疆地区等深受印度及中亚犍陀罗风格影响的地区相比,其石窟建造艺术和佛教造像艺术存在着一定的差异。天水的佛教艺术具有更加明显的地方化色彩,以及佛教造像世俗化和中土化的风格特点,表明从印度本地传播到中原的佛教及其艺术在天水发生了变化,吸收并融入了中国本土文化元素,为佛教进入关中、中原后迅速与中国本土文化结合奠定了基础。

参考文献:

[1]任继愈.中国佛教史(第二卷)[M].北京:中国社会科学出版社,1985.

[2]王仲荦.魏晋南北朝史(下册)[M].上海:上海人民出版社,2020.

[3][梁]释慧皎撰.高僧传[M]. 汤用彤校注,北京:中华书局,1992.

[4]李西民.麦积山十六国时期的佛教造像[C].//郑炳林,花平宁.麦积山石窟艺术文化论文集(上)——2002年麦积山石窟艺术与丝绸之路佛教文化国际学术研讨会论文集,兰州:兰州大学出版社,2002.

[5]马兆中.十六国时期的金铜佛造像[J].大众考古,2018(07):29-33.

[6]韩冰.十六国时期铜佛禅定坐像研究[J].首都博物馆论丛,2013(00):259-269.

[7]张雯.说说中国早期的金铜佛造像[J].东方收藏,2011(02):17-20.

[8]宣鼎文.佛影灵奇——十六国至五代金铜佛教造像[J].文物天地,2019(03):90-95.

[9]孙晓峰.麦积山北朝窟龛形制的演变规律[J].敦煌研究,2003(06):48-53.

作者简介:

马优努斯(1981—),男,东乡族,甘肃天水人。硕士研究生学历,文博馆员,从事文物研究等工作。